但凡涉及收藏的人,幾乎沒有人不做著“撿漏”的美夢,期望憑著運氣和眼光占個天大的便宜。從拍賣行到小地攤,目前各種撿漏往往是交學費的多。

靠撿漏換樓換車在業內不是傳說,但目前市場上處處遍布“地雷”,就是行家也會一不小心中了“埋伏”,撿漏已逐漸成為過去史。即便如此,“撿漏”這一行當仍舊有著前仆后繼的群體,相比武漢大小藏家數十萬人的龐大群體,以一線古玩商人為主的武漢及周邊的撿漏者,保守估計也有近萬人,從過去的單純撿漏,到現在的邊撿漏邊打貨,這一行當正發生著微妙變化。

宋代哥窯瞬間折價 從拍賣行到地攤撿漏夢碎

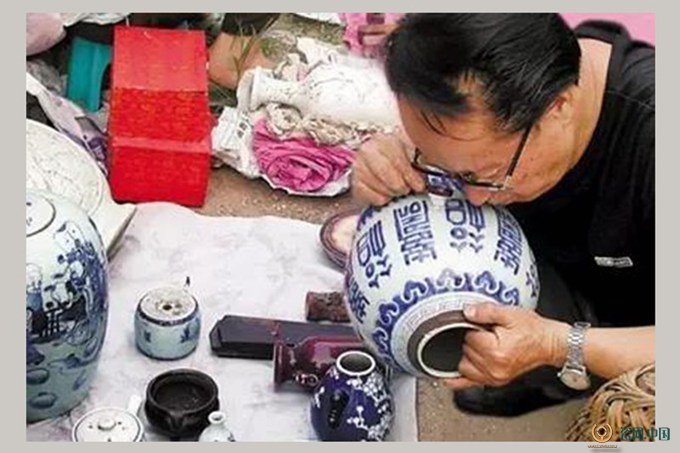

上周四,專業“撿漏人”胡先生夫婦帶著一件瓶口破損的“粉彩人物六方瓷瓶”來到徐東古玩城,瓶身上印著栩栩如生的“十八羅漢圖”,憑著多年從業經驗,他斷定這是一款宋代哥窯,價值不菲。

據介紹,該瓶口在“文革”破四舊期間被摔出來一個小缺口,后來主家老太太因嫌瓶口破損處鋒利割手,用鉗子想將其夾掉,結果造成破損面積越來越大。

“撿漏”除了自身具備一定知識,背后還需有可靠的行家作為技術支撐。為證實自己的判斷,他找到了常年有著業務往來的國家文物鑒定估價師熊勝華。

熊勝華的鑒定結果不免讓胡先生夫婦有些忐忑。這款瓷瓶產于景德鎮民窯,根據瓷胎,用料等判定,是一款典型的清末仿哥窯瓷瓶。“一方抵三圓,這是六方器型的珍貴所在。這件瓷瓶估價約5000至8000元,如果是完整的可達10萬元以上。”

這個瓷瓶是胡先生剛從鄂州農村入手的,為收來這個瓷瓶,他先后跑了一年多的時間。據其透露,該瓶的收購價為8000元,很明顯,加上10多次往返游說的車馬費,這筆生意明顯虧了。

隨同帶來的還有一件瓷碗,鑒定結果依舊是“大路貨”。這次下鄉不但未有收獲,反而倒貼了不少,“農村可收到東西已經越來越少,目前精品貨源已近枯竭”。

像胡先生夫婦這樣專業從事撿漏的群體,還有一個身份就是古玩一線商人。他們的身影,在農村收藏市場甚至拍賣行處處可見。

撿漏故事:下鄉撿漏成過去史 撿漏達人轉行開起副食店

每天早上9時,位于崇仁路收藏品市場不遠處的一家副食超市,店主老楊還是習慣性地在門口支起一塊收購牌“高價收購銀圓,瓷器,郵票,老版人民幣”,這塊收購牌已陪伴老楊走過了9個年頭。

90年代初,老楊夫婦下崗在家,迫于生計他極不情愿地成為了一名古玩商人,“當時覺得做這事很掉面子”。當年他與大哥隔三岔五地下鄉“收貨”,每個月至少有一個星期吃住都在農村。

老楊回憶,每次外出回家總有不小的收獲,有時一個星期的付出,往往能趕上一兩年的工資。“我兒子的婚房,還有這家超市基本都是那幾年賺來的。”

只要村里哪兒有唱戲、趕集等人多的場合,哪兒就有他們的身影,在現場支起一塊廣告牌,就會有人上前詢問,拿出東西,幾元錢就能收到價值百元的東西,很平常,“以古錢,瓷器,‘文革’藏品居多”。

令老楊最為得意也最為惋惜的一次撿漏,是于1994年在新洲農村收到一大一小的兩尊明代的真武大帝鎦金像,主家告訴他,家中老伴去世時才告訴他家里有傳下來的這么兩尊神像,“老太太比較迷信,說這樣的大神在家里供不起”,前后不足半個小時的交流,老楊便憑經驗以500元的價格將其拿下。

為能賣個好價,老楊將這兩件寶貝足足在手里捂上了好幾年,還曾攜寶前往北京找過買家。2000年時,他將這兩尊神像以25萬的價格出手,被廣州的一位收藏者買走,“據說前年拍出了80萬”。

“過去是下鄉撿漏,如今是農民用漏來撿你。”從2000年起,老楊就很少下鄉了。“好東西越來越少,人們認知也高了,有時為賣個好價,和你玩心理戰,你越加價越是表現得急切,對方就越吊你胃口。”老楊打趣,現在人們受五花八門的鑒寶類節目影響太深,曾經“下鄉”收獲頗豐的日子已一去不返。

“懂的人比猴子還要精,不懂的漫天要價,甚至比拍賣行的價還高,能把你氣死。”老楊在超市門前支起的收購牌,“個把月沒人問一次很平常”。

只有錯買的,沒有錯賣的:“地雷”已從農村埋到了城里

隨著藝術品投資的火熱,下鄉撿漏群體越來越大,前幾年圈內流行起了“埋地雷”,在農村所謂“埋地雷”,即把一些高仿品放置在農村親戚朋友家中,用來喂狗或是用來種花,然后編好故事放出風,等待撿漏者上鉤。

上周末,武漢收藏品市場內,安徽來漢擺賣玉器的周從兵談及撿漏生涯感慨頗多。他從上世紀80年代開始就下鄉撿漏,剛開始幾元就能買到好貨,慢慢的精品東西越來越少,假貨卻越來越多。

2000年他在阜陽一農家老太太手上收來一對傳世玉鐲,對方稱兒子結婚需要重起房子,這對玉鐲是他出嫁時姥姥贈送的嫁妝,“老太太已經80高齡了,玉鐲用紅布裹了四五層,故事也合情合理”。周從兵最終以12000元的價格果斷買下,“朋友看過都說是真的,我激動得一個晚上沒睡著”。

本想將玉鐲帶至北京大賺一筆的他,在臨交易前將玉鐲送到地質研究部門進行鑒定,結果為“玉是真的,但是經過化學處理提煉過雜質的”。

在收藏界,有一條從古至今不成文的行規:物件一經成交,概不退換,一家愿賣,一家愿買,假的也只能自認倒霉。自從這次打擊后,周從兵開始格外謹慎,“一朝被蛇咬,十年怕井繩,有時候碰到真東西,因為猶豫不決最后失之交臂”。

從崇仁路收藏品市場,到徐東古玩城,紅巷藝術城,甚至鬧市街頭,當漫步于三鎮,一派農村“包圍”城市的現象。而目前,隨著下鄉收貨的群體越來越少,“地雷”已開始主動埋進了城里,等待上鉤者。

遠的不說,僅廣埠屯,傅家坡人流密集處,時常可看到有人擺賣出土文物。賣家可謂精心裝扮,頭戴施工帽,腳踏沾滿黃土的雨鞋,所賣的寶貝更是沾滿泥土,散發著文物氣息。不僅如此,還有協作者假扮成過路市民,有模有樣地詢問寶貝的來歷、價格。“就是粗劣的工藝品。”周從兵介紹,這些所謂的出土文物進價往往幾十塊錢。

許多普通收藏者正是被埋雷者極具誘惑的故事,忽悠得眼花繚亂,最終失去理智。正是由于暴利和有大量的上當群體,使得之前的農村埋雷轉向到城市。

名畫撿漏:收獲財富上千萬

凡玩字畫玩出了點名堂的,應該聽說過10年前在成都文物市場上發生的一則故事。有人拿著傅抱石的真跡叫賣,可惜沒有人識貨,當時北京的一位藏家劉袁偉漢也是經歷者之一。2002年,這幅作品在北京拍到了500多萬元,這一事件深深地刺激了劉袁偉漢。

后經多方打聽,劉袁偉漢得知此人家中還有大量藏品,他隨即邀請多位專家來到對方家中,把大量最終確定為真跡的名作收入囊中,包括張大千、潘天壽、黃胄、啟功、蘇葆楨、陳子莊等大師級作品近300件。劉袁偉漢此舉雖然傾其所有,但卻給他帶來了幾十倍甚至上百倍的增值收益,上千萬自然不在話下,也奠定了他的收藏地位。故事聽起來似乎天方夜譚,但的的確確真實發生。

【專家點評】:武漢嘉帝拍賣陳前武

“不是什么人都可以撿漏,撿漏要具備多項先決條件。”劉袁偉漢的故事確實是傳奇,但一般普通人是模仿不來的,首先得有雄厚的資金,其次身后得有強大的專家團隊作為支撐。沒有起碼的鑒賞知識,貿然出手,買回的就不是藏品,而是隨時引爆的地雷,讓你無法承受。

現在收貨的生意越來越難做了,下鄉一個星期往往一無所獲,偶爾相中一件,總是因為價格而談不攏而作罷。這是不少撿漏人的普遍說法。漏為何越來越難撿?

業內人士認為,現在老百姓對古物的認知程度已大大提高,甚至過度化認知,出現了“病態”心理。

去年下半年,幾姊妹拿著自稱上百萬元的一個瓷瓶找到熊勝華。仔細詢問后得知,這只瓶子是祖傳下來的,幾年前有撿漏者多次上門,收購價從最初的2000元一直提升到2萬多元,老父還是沒舍得賣。“那個販子估計也是煩了,走的時候丟下一句‘一百萬你賣不賣’。”然后頭也不回地走了。

“完全是一句玩笑話,結果老父當真了,子女們更當真了。”說者無心,聽者有意,一家人都認為擁有了稀世珍寶,直至去世,老父仍沒有賣掉瓶子的念頭,他將這件傳家寶作為遺產交給了后人。

為了分配均勻,原本和睦的四姊妹天天為此爭吵不休,相互之間開始了猜測和不信任,最終找到了熊勝華,讓其給瓶子估個價。

“屬于清朝中期的民窯,可以值幾萬元。”鑒定結論讓四姊妹大跌眼鏡。就在熊勝華的工作室內,幾人再次扯皮爭奪瓷瓶的所有權,互不相讓。

談起這個故事時熊勝華忍俊不禁,幾個人久分不下,在他的調解下,四姊妹最終采取“抓鬮”的方式來定奪,拿到瓶子的人給另外4人每人一萬元。這事才得以圓滿解決。

隨著收藏熱的興起,加之頻繁舉辦的鑒寶類活動和節目的推動,社會大眾對所持藏品的認識也發生在翻天覆地的變化。每場鑒寶活動,必定吸引成千上萬人的持寶人,有人甚至開車拉著行李箱運來“寶貝”,持有者報價千萬,上億元的比比皆是,可最終能如愿者可謂滄海一栗。

從業多年的熊勝華對此表示擔憂。由于普通人不具備專業知識,加之社會上的收藏氛圍,造成收藏界的自負思想太過普遍,“期望值過高,都希望手中的藏品是國寶”,在其接受的藏品鑒定中,10人就有9人“活在自己的理想中進行收藏”。

武漢撿漏群體近萬人:下鄉撿漏的同時也到工廠打貨

武漢收藏家協會秘書長萬健昨日告訴記者,該會成立20年,會員最高時達2000余人,經過去年的整頓,目前專委會18個,在冊會員約600人。但多名業內人士表示,在武漢及周邊的收藏愛好的群體至少達數十萬人,但真正成“家”的寥寥無幾,而古玩一線商人,撿漏者至少有近萬人。

“一個苕貨在買,一個苕貨在賣,還有一個苕貨在等待。”這是拍賣圈的經典名言。意思是說,不少收藏者自覺具備良好的專業眼光,買到的都是真貨,就算買了假貨也不愁出手,因為還有人接手。

武漢嘉帝拍賣負責人陳前武告訴記者,去年該公司征集秋季拍品,短短數月9幅齊白石作品送拍,大部分都是撿漏者送來的,但最終鑒定通過的僅一幅,“退回去的作品無非流入市場,再次尋求買家,誰接到誰倒霉”。

“現在都是抱著投資的心態,撿漏成功其實如同彩票中獎,都是小概率事件。”陳前武說,玩收藏最重要的是心態正,特別是撿漏,前提是要具備條件,不是什么樣的人都能撿漏。

熊勝華也告訴記者,每天都有五六個人攜寶找其鑒定,除了少部分普通藏家,大多數是“撿漏”的人,撿漏群體中不少就是古玩一線商人。

他稱,隨著民間精品的枯竭,目前一線商人進貨途徑無非有兩種,一是下農村,舊城區改造時從居民手中收購老器物,再就是奔赴全國各大窯廠,古玩商城“打貨”,販賣工藝品,“多數古玩商人都是新老結合著賣”。