北宋官窯乃是“華夏民族之文化,歷數千載之演進,造極于趙宋之世”。這便是中國一位史學泰斗的名言。

在吳樹的著作《誰在收藏中國》中,有著十分恰當的語言描繪中國的名瓷——“家藏萬貫,不及汝瓷一片。鈞瓷一點紅,萬世吃不窮。見得官(窯)哥(窯)面,江山坐一半。

由此可見北宋官窯在中國歷史上的顯赫地位。宋代是我國瓷壇最為輝煌的時期之一。這一時期窯場遍布全國十九省、市,官窯、民窯斗藝爭新,珍品屢現。官、汝、哥、定、鈞藝冠群芳,被后世譽為《中國五大名窯》,倍受推崇。北宋官窯是中國瓷壇上第一座名副其實的官窯:建在京師,由修內司管轄,帝王親自指揮,產品出類拔萃,精美絕倫;皇家壟斷,從不做商品交易;權臣貴胄只能望瓷興嘆,文人墨客難瞻風采,所有這些構筑起瓷壇霸主的崇高地位,雄踞《中國五大名窯》之首。

《中國陶瓷史》指出:“宋代是我國瓷業發展史上的一個繁榮時代。” 宋瓷沒有唐瓷那樣雍容,也不像明清瓷那樣繁褥,宋瓷以簡潔典雅之美大放異彩,散發著自然天成的神韻,中外專家談及我國陶瓷,無不以精美絕倫的宋瓷為中心。

談及宋瓷不能不談宋官窯。宋官窯是宋代皇家御窯,制瓷僅供皇家使用,權臣貴胄也只能望瓷興嘆,故稱官窯。明人高江村有詩曰:“燒成惟獻至尊用,鄭重特以官窯名”。中國陶瓷在五代以前,根本無官窯和民窯的區別,產品也無貴賤之分,全民共享。五代末年,吳越錢氏王朝為茍延殘喘,利用浙江青瓷,向北宋王朝敬貢,換取一線生機,從而壟斷了秘色瓷的生產,臣僚百姓不能使用,才出現了官窯。北宋末年,徽宗皇帝建窯于京師,燒制宮廷用瓷,開創了中國陶瓷史上由皇帝親自指揮監造官窯場的先例,成就了中國陶瓷史上第一座真正意義上的官窯——北宋官窯。

宋王朝立國初,使用吳越錢氏供奉的越窯秘色瓷。后不久,受邢窯影響始于唐代的定州白瓷,迅勐精進已盛名滿天下,備受皇家青睞,成了宮中新崇。這一時期,有國都之利的河南瓷業如雨后春筍蓬勃發展,最具風采的是汝窯和鈞窯。與汝窯系的唐邑窯,鄧州窯,耀州窯等民窯相比汝窯無論在造型、釉色、質地等各方面都有過而無不及,文獻說“汝窯為魁”當不虛言。汝窯的興起,撼動了定窯的御用瓷的地位。北宋晚期宮廷以“定瓷有芒不堪用”為由棄定崇汝。但好景不長,北宋末年,徽宗皇帝又廢汝興官,在京師置建了由他親自指揮督造的官窯場,開啟了北宋官窯獨領風騷的輝煌年華。

中國官窯場發展有序,業績恢宏,形成了世界瓷壇獨有的、震古爍今的中國皇家陶瓷文化。汴京官窯場,規模不大,卻好手如云。產品不惜工本,求精不求多,加之燒造時間短,又逢戰亂。傳世品不多。現存傳世品件件堪稱國寶,價值連城。1989年,香港蘇富比拍賣行拍賣一件宋官窯洗,成交價2200萬港元,創當時中國古陶瓷拍賣價之最。中國收藏家協會認定參考價的《中國宋元陶瓷器圖錄》一書上所標定的官瓷參考價多數為千萬元以上,一些小件也在幾百萬元之間。無怪也有人說:“家有萬貫,不如官瓷一片。”

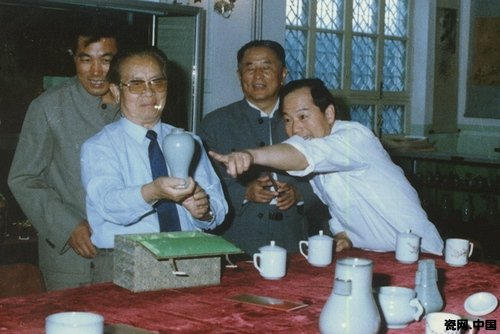

1979末年國家經委、國家計委、輕工部聯合下達恢復北宋官窯攻關課題,何浩莊先生任項目組組長,從而開始了北宋官窯的研究與恢復,在四年的研制時間里,他編寫了《北宋官窯》歷史文獻匯編一冊,選定了原材料,確定了胎釉配方、制定了全部工藝流程及升溫曲線,制作出了一批令專家叫絕的復制品,書寫了鑒定會所需的《工作總結》、《官窯青瓷的研究與試制》、《北宋官窯及藝術風格》的全部文件。

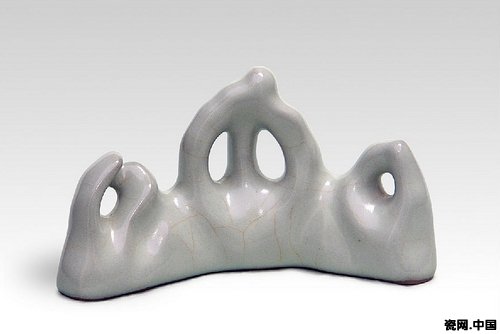

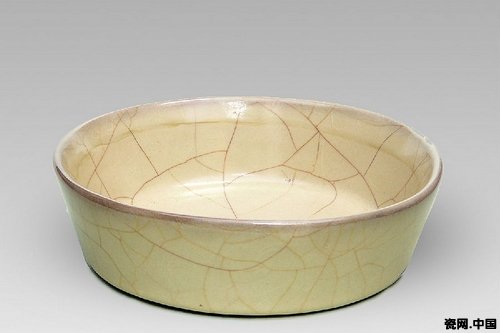

1984年6月16日—18日國家級“仿北宋官窯鑒定會”在東京汴梁城——開封召開。鑒定會專家由北京故宮博物院、中國歷史博物館、南京博物院、上海博物館、中國科學院上海硅酸鹽研究所、輕工部科技處、大專院校等單位的國內外知名專家組成。鑒定結論是:“仿制品釉色如玉,風格逼真,可與故宮博物院,上海博物館等收藏的宋官窯傳世品媲美”。工藝水平全國一流,無以匹敵。中國古陶瓷學會會長汪慶正先生評價說:“何浩莊先生所仿制的官瓷,在胎土選料、造型、裝飾和釉汁紋片等各方面都達到十分完美的程度”。臺灣古陶瓷專家劉良佑留言說;“宋官窯貴在神韻,宋元以來各朝各代雖盡力追訪,不過形似而已,今見何浩莊大師作品其意在形外,為海內第一”。專家們不惜褒獎之辭,給我們一個重大信息:何浩莊先生完成了北宋官瓷的斷代接續,洗盡了北宋官窯八百年的塵封,實現了一個宮廷神話的鳳凰涅槃!

這一研究成果使何浩莊先生還獲得“開封市重大科技成果一等獎”;“輕工部科學進步獎”;“輕工部工藝美術百花獎”;“河南省工藝美術百花獎”等國家、省、部級大獎。

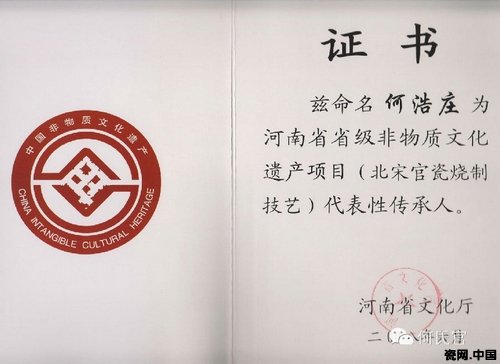

退休后,他率領兒子何世忠、兒媳胡捷組建了“中天閣陶藝行”、“何氏官瓷藝術有限公司”,繼續北宋官窯的研究和制作并于2008年六月被評為河南省省級非物質文化遺產項目(北宋官瓷燒制技藝)代表性傳承人。如今兒子、兒媳均已成才,雙雙被評為河南省民間工藝美術大師,何世忠先生還榮獲河南省工藝美術大師、河南省陶瓷藝術大師稱號。如今何氏第二代又培養了新一代傳承人,北宋官窯后繼有人,技藝永存!

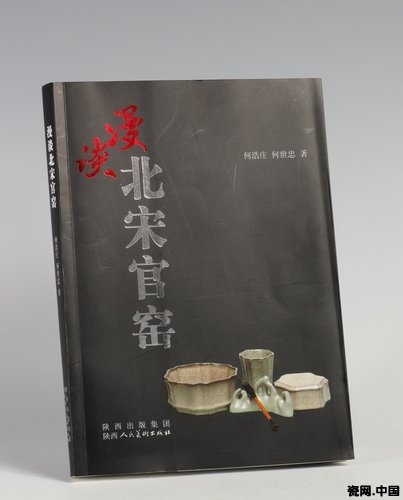

除此之外,近十幾年,何浩莊大師在理論研究方面投入了巨大的熱情和精力,相續在中國古陶瓷科學技術第二屆國際討論會上發表了題為《北宋官窯青瓷的研究和試制》的演講,在《中國工藝美術》雜志上發表了《北宋官瓷的藝術風格》,在《中國收藏文化論壇》上發表了《撲朔迷離話官窯》、《也談張公巷遺址定性問題》,在《陶瓷》雜志上發表了《偏光顯微鏡下宋瓷有氣泡》等多篇學術論文。為北宋官窯這一獨領風騷十八年、震古爍今的文化遺產不再夭折、不再后繼無人做出了杰出貢獻。2010年由陜西人民出版社出版了他與兒子何世忠大師一起撰寫的《漫談北宋官窯》一書,書中用較大篇幅記述了作者制作北宋官窯的原材、工藝等,并擷錄了眾多照片,把一顆赤誠之心獻給了祖國和人民。