1600年來窯火幾近熄滅卻不曾斷絕,燃燒著中華文明的結晶,呈現的是典雅、端莊、古樸、青淳的特色,以她細膩的瓷質,明快流暢的線條、端莊渾樸的造型、純凈自然的色澤深攝世人心魂。

龍泉窯始于西晉,北宋時已初具規模,南宋中晚期進入鼎盛時期,制瓷技藝登峰造極,梅子青、粉青釉達到了青瓷釉色的最高境界,傳統龍泉窯以瓷質細膩,線條明快流暢、造型端莊渾樸、色澤溫潤如玉著稱于世。龍泉境內保存著大量傳統龍窯,輩輩相傳著最傳統的燒制技藝。2009年,龍泉青瓷傳統燒制技藝被列入《人類非物質文化遺產保護代表作名錄》,是全球首個,也是唯一入選的陶瓷類項目。

山為江浙之巔,水為三江之源,城是千年名城。

這就是龍泉,詩畫江南最高峰,煙雨甌江第一城。

徐朝興調到作品【灰釉菱口碗】

龍泉古窯址

青瓷的釉色相較于其他產區的陶瓷更具淡雅沉穩,飽含對蒼天對林木對大自然更深刻的感悟。

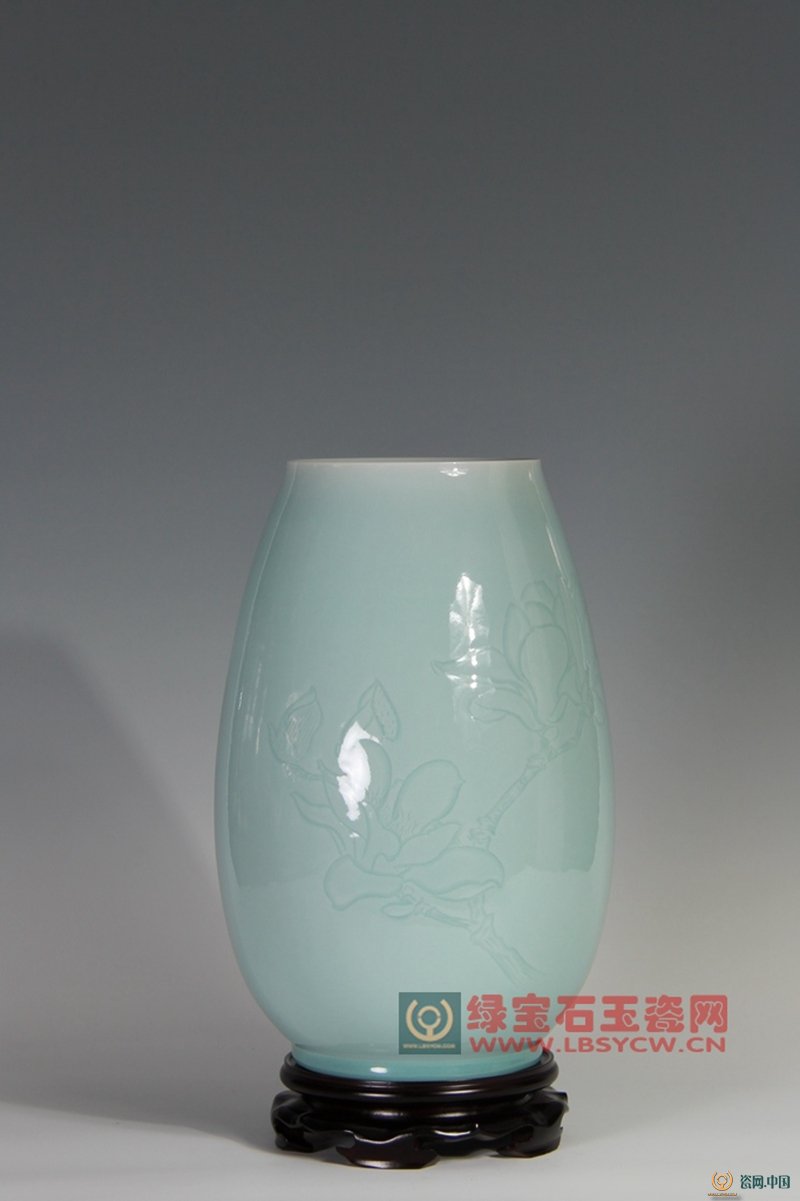

葉小軍作品

葉小春作品

葉小春冰裂雙耳爐

釉色是青瓷藝術形式美的極重要因素。古代瓷匠們創造出了許多美妙的釉色。宋代龍泉窯青瓷在窯爐的結構上、窯溫的控制與燃料的選擇,及胎土與釉料的調制,乃至裝飾技術與窯具的設計等,使瓷器釉色的掌握和產品的質量都有飛躍的進步。北宋時期用石灰釉,又稱玻璃釉,在高溫燒制中,釉粘度較小,成器出爐后易流釉,釉面較薄,透明光亮。現代出土的部分古青瓷表面存在不同程度釉層剝落等現象。南宋時期則改用石灰堿釉,此釉在高溫中比較粘稠,不易流釉,釉層較厚。出窯成器后具有玉質般溫潤的手感,賞心悅目。窯內溫度大約在度左右,在還原反應中,窯變出各種層次深淺的青瓷,如粉青、果綠、翠綠、蔥青、梅子青等顏色。釉色之中飽含著窯匠們對大自然獨到的感悟。這融和著山水之色、大自然靈魂之色的青綠,一旦沾染附著于瓷器,立刻提升了青瓷的品位。且看古人對龍泉青瓷釉色美的評價,“如蔚藍落日之天,遠山晚翠,湛碧平湖之水,淺草初春”。親自去過龍泉,見過甌江源頭之水后你就會贊嘆,原來青瓷的顏色與這甌江之水色相似,青碧如水。龍泉青瓷色本自然,有著大地之美。眾色之中,尤以“雨過天青云破處,梅子流酸泛青時”的粉青色釉和碧綠的梅子青釉最為突出。龍泉窯青瓷以濃厚如凝脂般的厚釉,晶瑩滋潤如玉的質感取勝。龍泉窯器物的造型渾厚古樸,種類較多,早期產品除盤、碗、盞、壺、盆、罐、渣斗等日用品外,水孟、筆架、筆筒等文房用具及各式仿銅、仿玉器物也為常見。尤以鬲式爐,堆塑龍虎蓋罐、雙耳瓶、八卦爐為典型器。如同青銅器反映了中國的商周文化,青瓷則反映了宋代的藝術和工藝。宋代藝術以“韻”為高,能“曲盡法度,而妙在法度之外,其韻自遠”。這個說法是與北宋士大夫品評藝術,用平淡、生動、意趣、形神兼備等詞語所形容的美感相似,既要有精湛高妙的技巧,卻又蘊藏在典雅、淳樸、天然的外貌之下。