萬泉河為海南島第三大河,發源于五指山,有兩源:南支樂會水,為萬泉河干流,發源于五指山林背村南嶺;北支安定水,源出黎母嶺南。兩水在瓊海市合口嘴匯合始稱萬泉河,經嘉積至博鰲入南海。萬泉河是中國未受污染、生態環境優美的熱帶河流,被譽為中國的“亞馬遜河”。碧綠的河水、翠綠的河岸、文明的村落、純樸的百姓,構成了一幅幅如詩如畫的美景。

萬泉河沿岸居民以黎族為主,其源頭五指山更是黎族的主要聚居地之一,黎族文化構成流域文化的主要形態。黎族傳統文化是一種自然形態的民族文化,具有原始淳樸的文化特質。黎族的物態文化以船型屋為代表,其結構為竹木干欄式建筑,外形像船篷,內部像船艙。

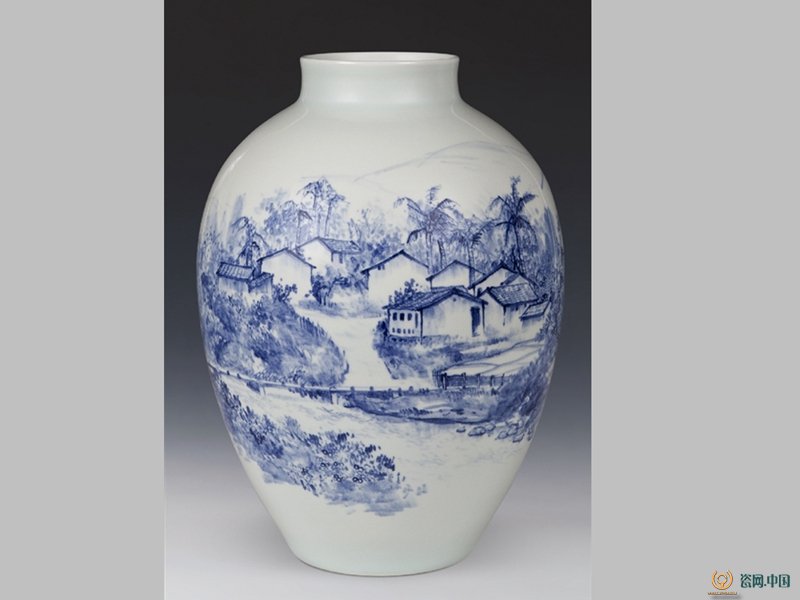

熊國輝大師青花作品《萬泉河源什黑村風貌》

作品呈現的正是黎族村莊的風貌。相傳,黎家的祖先是從大陸沿海乘木船漂洋過海而來的。他們靠岸后,由于到處荒涼、沒有人煙,只好將船翻過來,覆蓋在地面上當屋住。他們的后人為紀念祖先,便模仿船的樣子建造自己的房屋。這種房屋因為形似木船故名“船型屋”。隨著漢族遷徙海南與黎族文化的融合,黎族逐漸吸收了漢人的房屋建造技術,村寨中古老的“干欄式”住宅建筑越來越少,而代之以結構、材料都與過去有較大不同的仿漢式金字頂房屋。熊國輝表現的正是這一黎漢雜居的村寨形態,什黑村從名稱上來看應該是典型的黎族村寨,然而村寨民居已經全是磚瓦結構的仿漢式風格了。不過從作品中還是可以看出村寨的房檐結構比一般漢族民居低了很多,這正是保留了黎族船型屋的建筑特色。作品將民居掩映于茂密的熱帶植物中,村前是潺潺流水,構造了一幅靜謐和諧的黎族村寨圖景。

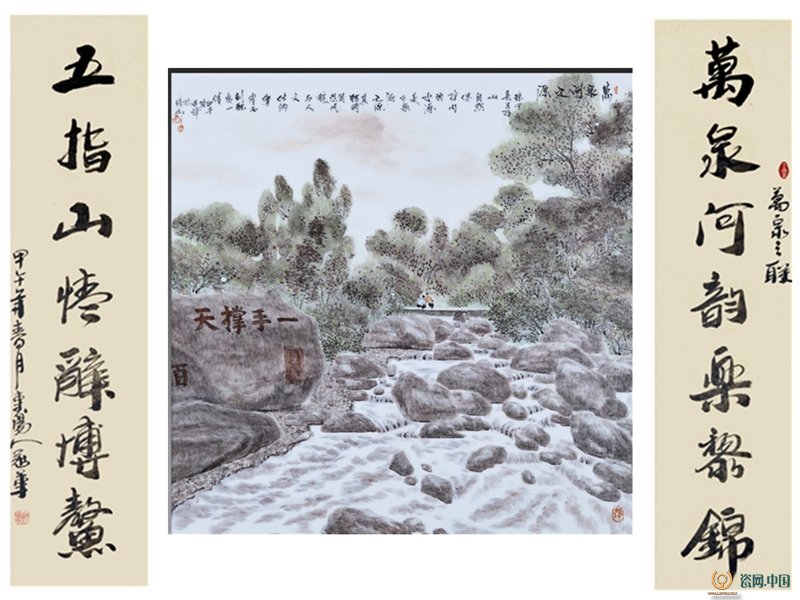

熊國輝作品《萬泉河之源》

瓷板畫選取的是五指山仕階摩崖石刻景觀。史料記載,清光緒十一年,由于官府壓迫,瓊州漢黎起義震動清廷,兩廣總督張之洞急命因擊敗法軍而一戰成名的欽廉提督馮子材,率重兵來瓊鎮壓,直搗“生黎”侗五指山腹地。鎮平后撫,馮子材執行張之洞《撫黎章程12條》,仿明海瑞、莫宣寶等議,在瓊開通以五指山為中心的“十字路”,在黎族聚居區設撫黎機構,建總管制,設關卡和電報局,設場互市,鼓勵客黎通婚。道路開通后,馮子材和屬僚在路旁泐石題書志慶成功,此即為現在仕階摩崖石刻。板畫對石刻周邊的景觀進行寫意處理,這就使得石刻從畫面中凸顯出來。“一手撐天”系馮子材僚屬江國榮所題,既贊美了五指山的美景,又暗示出其開辟古道、溝通漢黎的壯舉。熊國輝將五指山最具代表性的人文景觀,將五指山獨特的自然風貌和人文景觀融為一體。作品處理熱帶景觀寫意性強,在細節處理上卻又獨具匠心,兩個游人的背影置于畫面的中心,使得整個板畫情趣生動,引人遐想。當年,萬泉河因一首名歌《我愛五指山,我愛萬泉河》,一部名劇《紅色娘子軍》紅遍大家南北,而今萬泉河因下游博鰲鎮的博鰲論壇而享譽世界。

熊國輝,生于1957年,江西景德鎮人。江西省工藝美術大師,首屆景德鎮市工藝美術大師,綠寶石玉瓷網簽約的著名陶瓷藝術家,中國工藝美術協會會員,景德鎮市美術家協會常務理事,景德鎮陶瓷名家協會會員,景德鎮高嶺陶藝協會會員,景德鎮珠山畫院陶藝中心副主任,

自1984年大學美術系畢業后,一直從事陶瓷藝術專業創作。作為當代陶瓷藝術“傳統派”的代表之一,他對藝術潛心研究,勇于創新,把傳統陶瓷技藝與現代審美觀念相融匯,創作出了一批有強烈藝術個性的陶瓷藝術作品。其作品涉及青花,高溫顏色釉、陶藝、珍珠釉墨畫瓷等,具有較高的藝術品位。熊國輝對水墨畫偏愛有加,在汲取中國水墨畫的文化精髓上,不斷在陶瓷上進行探索和嘗試,終于在陶瓷領域創制出力作珍珠釉墨畫瓷。其作品富有濃郁的中國水墨畫色彩,給人一種清新淡雅的藝術享受。從藝30年來,熊國輝的作品深受國內外陶瓷收藏愛好者的青睞和好評。他創作的珍珠釉墨彩瓷盤“春風得意”、瓷瓶“山幽水靜”、“山色朝晴”,瓷版“江南春曉”等作品,相繼在第三屆、第五屆、第八屆中國工藝美術大師作品博覽會上榮獲銀獎。其作品珍珠釉墨畫瓷板“江南情”獲得中國民間工藝最高獎項——笫十屆中國民間工藝美術“山花獎”,作品《江南秀色》被中國陶瓷館永久收藏。