鐘宜彬生于陶瓷世家,是共和國家的同齡人。他自幼愛好繪畫,1965年,他就讀景德鎮陶瓷中專,對瓷器從礦石到成瓷各工序等基礎知識都有充分的了解和系統的學習。1971年,鐘宜彬進入以生產顏色釉瓷著稱的建國瓷廠。一直以來,人們將建國瓷廠稱為“紅色官窯”,國家領導人的出訪常以該廠的“三陽開泰”花瓶作為國禮贈送給外國政要。當時廠里高溫顏色釉瓷的研發、生產能工巧匠幾乎都集中在二車間,“入窯一色,出窯萬彩”的神奇引起鐘宜彬對顏色釉的鐘愛。在建國瓷廠得天獨厚的學習環境中,鐘宜彬以他的扎實基礎和勤奮好學,全身心地學習、揣摩,反復地實踐和總結,日復一日,樂此不疲地把心用在創新釉下雕刻、釉上堆雕的花面上。由于工作出色,他被提撥為二車間的主任。他脫產不脫藝,與車間里的名師高手深入鉆研切磋,因而對高溫顏色釉工藝技術和秘技有了全盤的吸收和掌握。他不滿足于顏色釉窯變的平面裝飾,又開始鉆研在顏色釉上堆雕裝飾這一難度極高的特藝絕活。鐘宜彬以他特有的優勢和悟性,很快創制出了作品,并為廠里的陶瓷顏色釉瓷獲得國家質量銀獎立下了汗馬功勞,1985年,鐘宜彬被任命為副廠長。

1996年,廠里因改制解體,鐘宜彬由于健康原因內退離崗,對于一個身懷絕技的匠師來說,擺脫了行政職務,有時間和精力專攻高溫釉特藝瓷,未必是壞事。他于是心無旁騖地與妻子一道研制創作具有建國瓷廠特色的陶瓷顏色釉堆雕特藝瓷。

顏色釉堆雕特藝瓷最早出現在在宋代,傳世精品“龍泉釉雕刻瓷”在霽蘭釉的梅瓶上堆雕白龍。元、明、清也代有傳承,但從清末到解放初幾乎是空白。直到上世紀50年代,建國瓷廠承擔了對顏色釉堆雕特藝瓷的繼承與開發任務,廠里集中技藝人員與市陶瓷研究機構合力攻關,把顏色釉堆雕裝飾技藝推向了新高,因為專業人才的稀少和制作的費時費工,僅限于制作國家高檔禮品瓷。因而現在市場上能見到的手工顏色釉堆雕特藝瓷作品稀少。

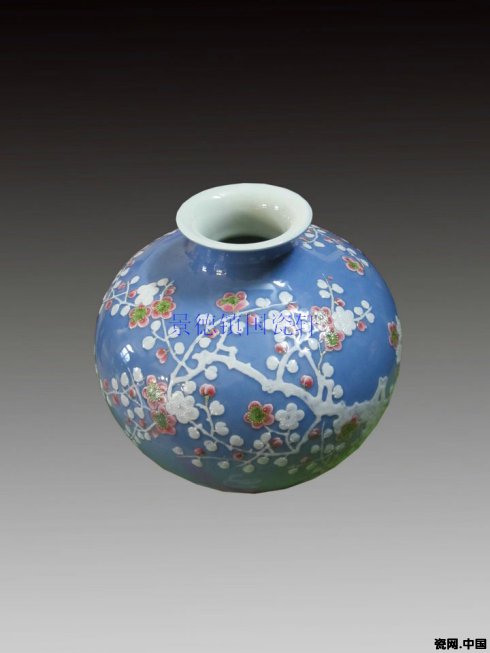

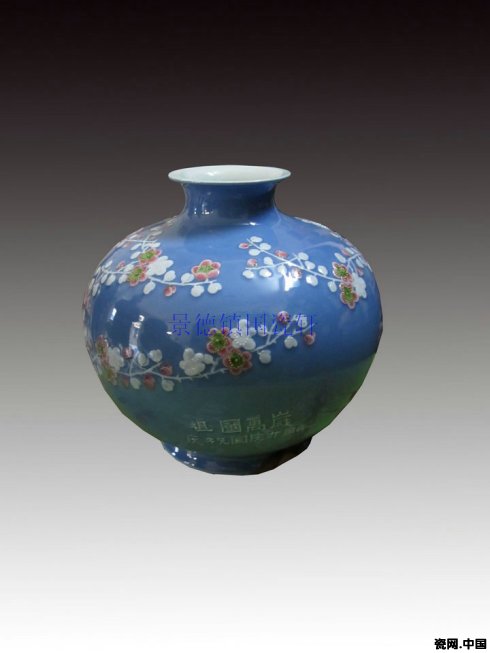

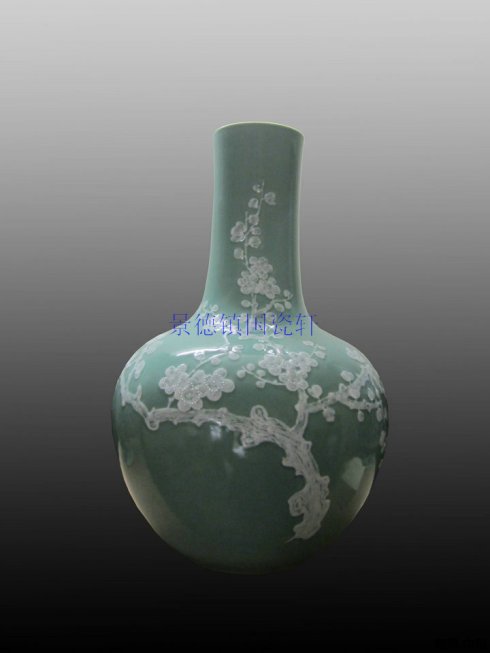

如今,由鐘宜彬開發的顏色釉堆雕特藝瓷,釉色溫潤如凝脂,晶瑩剔透似天成,珠圓玉潤,華貴高雅,獨具一格。作品以天青、豆青、玉青、粉青、霽蘭、象牙黃顏色釉為底釉,再以白釉堆雕出富有立體感的梅蘭菊竹或花卉翎毛,題材虛實結合,曲張協調,既有中國畫的水墨韻致,又有集多種工藝技法為一體的裝飾效果,達到器形,堆雕與顏色釉三者的完美結合,可謂“獨步瓷苑無雙活,笑傲春風又一枝”。

這使獨家產品富有文化品位和收藏價值,鐘宜彬對每件作品都按孤品的要求來創作:不同的器形、不同的顏色、不同的花面、不同的布局,甚至題款也展現獨一無二的不同個性。他對每件作品都賦以藝術的主題和立意,隨類賦形,因形作畫,畫隨形走,器形的創意、雕畫的構思,色釉與白釉的配比,燒成工藝要求和窯位的選定,都力求盡善盡美。因而他的藝術功底和技術奧秘,教人可望而不可及,作品可遇而不可求,不僅國內藏家喜好,而且遠銷歐美、日本、東南亞等國家和港澳臺地區,1989年他帶去自己創作的顏色釉瓷作品和建國瓷廠的精品瓷器在日本大版國際商品博覽會上瞬間被藏家搶購一空。