1949年,中華人民共和國成立,開啟了新紀元,景德鎮瓷器裝飾藝術出現了嶄新的內容。本文擇選北京藝術博物館與景德鎮陶瓷館合辦的“卅年回眸——景德鎮1949~1980年陶瓷藝術展”代表作品,對其展現的內容進行簡要介紹與賞析。

學工學農與學軍

20世紀50年代初,為響應毛主席“學生既要學工,也要學農學軍”的號召,全國中小學開展了“三學”活動,即學生走出校門進行學工、學農、學軍勞動。

這件瓷瓶所繪“新一代”圖,正是那個時代“三學”活動中的一個縮影。作品繪于1954年底,分別描繪了四組學生:一為戴著紅領巾、背著書包、手捧鮮花的女學生;二為身著農服、懷抱麥穗的學農女生;三為穿著工裝褲、夾著鐵锨的學工男生與握著鐵鍬的學工女生;四為穿軍裝、戴軍帽、握著長槍的學軍男生與扛著長槍的學軍女生。作品筆法細膩,線條流暢,色彩溫潤,人物表情生動,頌揚了新一代學生艱苦樸素、吃苦耐勞的可貴精神。題款:“景市美術學校,趙惠民寫,1954.12.15.”趙惠民(1922~1997年),浙江紹興人。12歲學藝,1959年被景德鎮市政府首批授予“陶瓷美術家”稱號。

送公糧

交公糧是當年農村基層生產隊最為重要的一項任務,即村民把莊稼收割后,曬干揚凈,揀上最好的糧食,車拉人挑,或通過船運按時送到公社糧站。

這件瓷瓶所繪“送公糧”圖,展現的正是那個時代農民們趕送公糧的情景。作品繪于1955年元月,通景描繪了從四面八方紛紛趕來送公糧的農民們,雖然載運的形式多種多樣,有挑擔的、趕車的、船運的、驢馱的……但大家都興高采烈,熱情高漲,積極踴躍。畫面既清新活潑,又富有情趣。瓷瓶腹部墨書題“一九五五年元月,熊曉峰作于美術合作社”。熊曉峰(1914~1996年),號醉翁、酒癡、竹影軒,江西南昌人。12歲拜師學習書畫,后得益于傅抱石大師的指導和傳授。該作品風格寫實,筆法細膩,色調淡雅,內涵豐富,具有濃郁的生活氣息與鮮明的時代特色。

向荒山進軍

新中國成立以來,高度重視地質礦藏勘察與資源科學考察活動,“向荒山進軍”是那個時代青年人的壯舉。

瓷瓶所繪“向荒山進軍”圖,通景描繪了白雪覆蓋的崇山峻嶺之中,一群又一群朝氣蓬勃、充滿樂觀情緒的青年人,背負著各種設備與器材,舉著紅旗行走在崎嶇的山路上,他們有的已站在了山頂,正向大家揮手。山石一處題“龔耀庭畫”,鈐紅彩方章“印”字。龔耀庭(1910~1975年),江西南昌人。10歲即在景德鎮學藝,1959年被景德鎮市政府首批授予“陶瓷美術家”稱號。該作品以淺絳為基調,設色渾厚,筆法蒼勁有力,兼工帶寫,真實地描述了勘探隊員們與高山為伴,與河水同行,與密林為伍,風餐露宿,爬冰臥雪的艱苦工作情境,生動展示了新中國自力更生、艱苦創業的偉大精神。

抗美援朝 保家衛國

1950年6月25日,朝鮮戰爭爆發。面對“唇亡則齒寒,戶破則堂危”的現實,中國各民主黨派發表了關于抗美援朝保家衛國的聯合宣言。隨后,中國人民志愿軍赴朝作戰。歷經三年的戰爭,最終以中朝軍隊和人民的勝利而結束。

這件瓷瓶所繪“幸福頌”圖,描繪了12個身著少數民族服裝的小朋友,他們載歌載舞,簇擁著1名披著斗篷、拉著戰馬的志愿軍戰士,場面熱烈而壯觀。留白處題“幸福頌”三字,落“彭兆賢作”墨書款,鈐紅彩篆書章“印”字。作品上人物眾多,刻畫生動,色彩豐富,既充分展現了祖國少年兒童對志愿軍戰士的熱愛之情,也從一個側面反映了全國各族人民珍視幸福生活、熱愛世界和平的美好心愿。

大躍進

1958年,中共八大二次會議通過了“鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社會主義”的總路線,在總路線精神的指引下,發動了“大躍進”運動。

這件瓷瓶所繪“大躍進萬歲”圖,以夸張的手法描繪了大豐收后人們拉著滿載瓜果、蔬菜和糧食的大馬車,快樂、幸福生活的場面。周圍環繞著叼“囍”字的喜鵲、銜彩綢的和平鴿、飛舞的蝴蝶以及盆栽萬年青等輔助紋飾,瓷瓶頸部圓形開光內寫有“大”“躍”“進”“萬”“歲”5個紅色大字,點名主題,留白處鈐紅彩方章“楊澍霖”三字。作品帶有鮮明的時代烙印,反映了“大躍進”時代人們建設社會主義的高漲熱情。

人民公社

1958年,在“大躍進”的同時,毛澤東又發動了農村人民公社化運動。

這件瓷盤所繪“數不盡”圖,以黃澄澄的糧食為背景,描繪了繁忙的豐收景象。畫面內容沿著盤面由遠及近地展開:遠處運輸糧食的卡車一輛接著一輛;打谷場上的糧食堆成了山,有的人在裝袋,有的人在稱重,有的人在扛糧食,有的人在裝車;近處堆滿了鼓鼓的糧食袋;兩個撿拾稻穗歸來的小朋友背著草帽,拿著笸籮,正蹲在糧食筐的邊上數糧食。裝著糧食的麻袋與編筐上以紅彩書寫有“生產隊”“人民公社”等字樣。畫面左下鈐紅彩楷書“數不盡”三字,以點明畫面主題。該作品題材新穎,繪畫生動,再現了農村人民公社化運動中的人們生產與生活的面貌。

敬老院

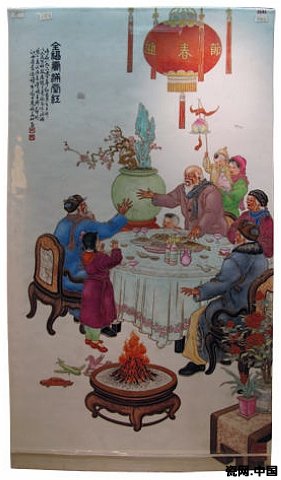

人民公社時期,全國各地紛紛建立了公共食堂、托兒所和敬老院,“人民公社是樂園,敬老院中度晚年”是那個時代的宣傳標語之一。

這幅“全福壽滿堂紅”瓷板畫,畫的正是人民公社敬老院里老人們正在春節聚會的熱鬧場面。作品繪于1960年,畫面以寫著“迎春節”三字的大紅燈籠及火焰正旺的火爐盆為背景,四位飽經滄桑、須發皆白的老人圍坐在餐桌前,其中兩位正在猜拳行酒令,周圍還圍觀著婦女與兒童,充滿了節日大團圓的熱烈氣氛。左上方題“全福壽滿堂紅,時在一九六零年紅五月之上瀚,以人民公社敬老院之見聞而作此圖,黟山桃源漁者曉帆王濟畫于江西省景德鎮市藝術瓷廠美研社”。鈐“濟”“小帆”二方章。王曉帆(1918~1963年),安徽黟縣人,“珠山八友”之一王大凡之子。自幼學藝,稟承家傳。1961年,作者臥病在床,生命垂危,他囑咐家人拿出這塊瓷板畫參評陶瓷美術家稱號,終于不負眾望,榮膺此號。

雪山科考

新中國成立后,我國開展了大規模的資源科學調查與綜合考察工作。特別是1951年,為配合西藏和平解放,中央人民政府派出了一支西藏工作隊,揭開了新中國綜合考察發展史的第一頁。

這件瓷盤所繪“雪山科考”圖,以湛藍的天空和白雪皚皚的山體為背景,描繪了一名戴眼鏡的科考隊員背負著重重的設備,匍匐在雪地上,正在認真地進行考察記錄的場面。作品以灰白色調為主,明快清爽,和諧統一,人物刻畫細膩,造型準確寫實,遠觀與照片毫無二致,形象地展示出雪山科考隊員不畏嚴寒、科學嚴謹的工作精神。

縣委書記的好榜樣——焦裕祿

焦裕祿于1962年擔任河南蘭考縣委書記,時值該縣遭受內澇、風沙、鹽堿三害,糧食產量下降到歷史最低水平。他懷著大無畏的革命精神,運用正確的領導方法,帶領全縣干部群眾與深重的自然災害進行頑強的斗爭,終于改變了蘭考縣的面貌。后來,終因積勞成疾,以身殉職,被譽為“縣委書記的好榜樣”。

這件瓷盤所繪畫面以寫實的技法描繪了焦裕祿同志冒著瓢潑大雨,帶領群眾察看洪水流勢的情景。畫面上的焦裕祿右手拿筆,左手夾著洪水流向圖資料,身背裝有“老三篇”(即毛澤東寫的三篇短文:《為人民服務》《愚公移山》《紀念白求恩》)的軍挎包,鎮定自若地指揮著抗洪工作。作品樸實無華,但卻傳遞出一種鼓舞人心的力量,給人以心靈深處的啟迪與思考。