中國畫崇尚造境和移情,統稱為“宇宙的人情化”。高明的畫家應當善于將所描繪的具體物象和自己豐富的心靈感應或強烈的情感融合一體,以其達到“文人化”和“心靈化”的高度,也就是古人所云“意在筆先者,定則也;趣在法外者,化機也”,“物我相通,天人合一”。揚龍先生始終遵循這一審美法則,故其釉下五彩瓷畫格調高雅,意境深遠,取得了很高的藝術成就。

他筆下的花草蔬果,都是人們生活中常見,然而他卻能賦予它們生命和情趣,使之鮮活起來;他的作品既有詩人的纏綿悱惻,又兼具哲人的超曠空靈,因而氣韻生動,禪思雋永,回味無窮,絕非一般花卉畫可以比肩。美學家說得好:“風行水上,自然成紋”。揚龍瓷畫就是這樣自然,有本色,是遠離俗濫的真正藝術品。何謂俗濫?俗濫就是自己無本色,而喜蹈襲別人的陳規舊矩,因而也是藝術生命枯竭的表現。藝術貴在有追求,有創新。朱熹有詩贊云:

半畝方塘一鑒開,天光云影共徘徊。

問渠那得清如許?為有源頭活水來。

揚龍瓷畫之所以能夠始終充滿“天光云影”,其根本原因就在于,在他的藝術生活中有著取之不盡的“源頭活水”——花草蔬果。一枝閑花亦朋友,幾株野草皆文章。他將它們“人格化”,看成是自己的孩子或朋友,關愛備至,觀察入微。即使是街角的小花、墻邊的小草、樹上的野果、大棚里的蔬菜,都逃不過他的慧眼,一併成了他藝術創作的“源頭活水”。他全身心地投入了藝術創作,因而能真正做到遠離名利、甘于清貧、耐得寂寞,與時俱進。他在繼承傳統的基礎上,經對工藝與裝飾的系統研究,改進和豐富了釉下彩裝飾形式。1959年他進行“龍印底心”的以印代畫的技術革新,提高功效近一百倍。歷經了3年完成輕工部下達的“釉下色料”的課題研究,為釉下五彩理論奠定了堅實基礎。他還在傳統“單線平填”技法的基礎上總結出“薄施淡染”的新技法,使傳統的釉下五彩技法更上層樓。經過五十多年的實踐和探索,終于形成了自己的獨特風格——晶瑩潤澤、清新淡雅、天真秀逸、寧靜高潔。這正是:寧靜方臻妙,意到更兼工。薄施淡彩處,禪機一抹中。

孔子尚正氣,老子和莊子尚清氣和真氣,釋迦尚和氣。揚龍先生堅持以“正清和真”四氣自況,故其作品能昇華到“文人化”和“心靈化”的高度。他筆底流淌出來的不是單純的技巧,而是一種自信和自在,從容和瀟灑,能引起觀賞者的強烈共鳴。其許多作品(例如《小菖蘭》、《心荷》、《人間春色》、《秋摘》、《長春》、《竹影清風》等),都能給觀賞者留下“似花勝花,似玉勝玉”的神韻,有一種揮之不去久久難忘的余香。正所謂:淡而悠長,清而彌香,幽而空靈。

“閑心對定水,情景兩無塵”。在廣大愛好者和收藏家的眼里,“陳瓷”就是他們心中的一泓“定水”,看到它煩躁的心情就會立刻安定下來,這就是“陳瓷”藝術魅力之所在。我們用“脫盡人巧殊眾工,神工鬼斧難雷同”來贊譽“陳瓷”,實不為過。

陳揚龍大師在北京“薄施淡彩——陳揚龍瓷藝展”開幕式上發言

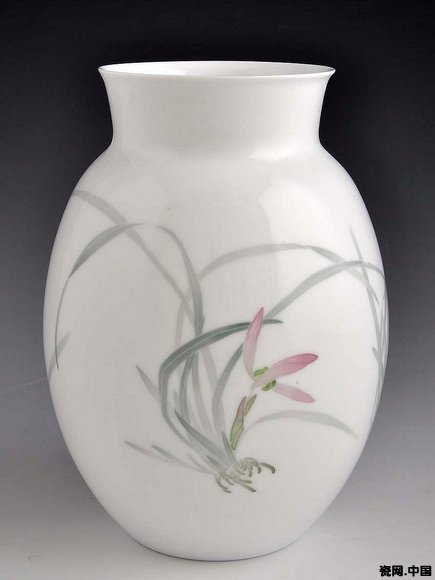

《春蘭》

春來了,靜靜地、悄悄地;柔似柳枝,纖如蘭草;剪不斷,理還亂,纏綿悱惻。幾朵小菖蘭宛如藍色的精靈,那舒卷自如、翩翩飄拂的長葉就是她的廣袖,正在向人間撒布春消息……

看葉勝看花——《小菖蘭》

《小菖蘭》器型由楊永善教授設計,細短頸、鼓腹,以變化的弧線構成柔和而圓融的瓶體,與釉下彩堪稱絕配。不禁想起古人贊賞蘭葉的詩句,“蘭葉春葳蕤,欣欣此生意”,“俗人那觧此,看葉勝看花”。作者筆下的蘭葉,線條柔潤而富彈性,濃淡變化頗有層次感,剛柔粗細參差有致,疏密虛實錯落多姿,奔放中不失法度,嚴謹中透著瀟灑,真不愧是“幽獨空林色”的花中君子。“不知細葉誰裁出?二月春風似剪刀。”將這兩句唐詩移贈《小菖蘭》甚是貼切,揚龍先生的那支生花妙筆正是裁剪出婀娜多姿的蘭葉的“二月春風”啊!

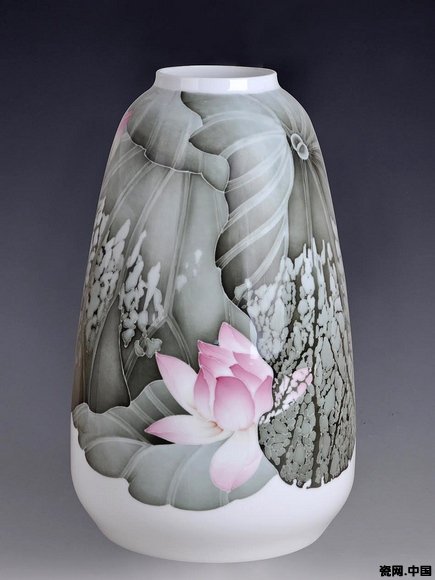

榮枯一如——《心荷》

此幅荷花圖別開生面,令人耳目一新,是作者禪心和禪慧的真實寫照,禪宗有“心蓮無塵”之說,故題名《心荷》。

夏荷絢爛,秋荷靜美,共處一畫,饒有禪意。記得星云大師曾講過一則禪宗小故事:一天禪師在院子里看到一棵樹很繁茂,而旁邊的一棵卻枯死了,就問他的兩位弟子,榮的好還是枯的好。一弟子說:“榮的好”。另一弟子說:“枯的好”。這時禪師的侍者經過,聽到后卻作了第三種回答:“枯者由其枯,榮者任其榮”。星云大師的評說很富哲理:“世間萬物,榮枯自有其道理。榮枯一如,順應自然,各有因緣”。

《心荷》是一件“秀出時流,別立蹊徑”的杰作。因為它通過荷花的榮枯,為我們揭示了一個禪理:整個物質世界和精神世界,就像荷花那樣,此榮彼枯,亦榮亦枯,因緣所生,相互依存,因因果果,往復不息;故應提倡隨緣而行,抓住機遇,創造善緣,促進大和諧,讓生命的每一妙在自在和從容中走過。“繁華落幕,歸于平淡”,世間萬事萬物都在無常變化,沒有“常住不變”的實體,故是智者就不應執著于名利,而應當認真地活在當下。五代南唐高僧文益禪師的《賞花偈》說得妙:艷冶隨朝露,馨香逐晚風。何須待零落,然后始知空。

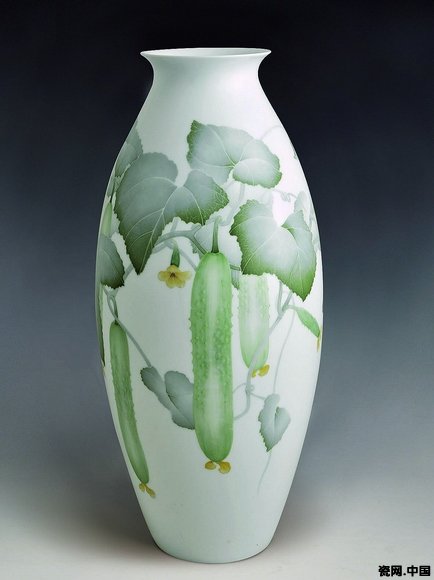

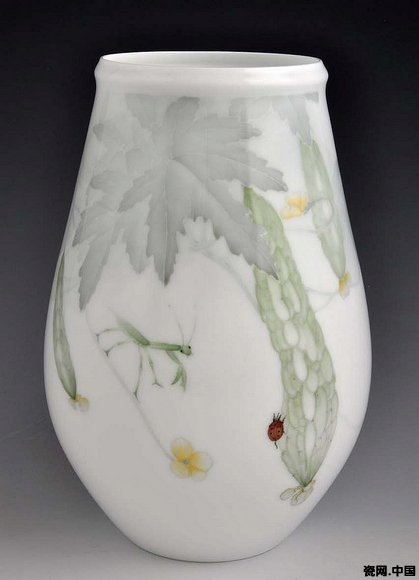

秋光先到野人家——《秋摘系列》

忙迫塵勞,這是現代都市人最大的煩惱,或者說是他們最大的精神壓力。因而,當這幅黃瓜圖瓷畫在展覽會上倍受青睞時,就不足為怪了,因為它可以為都市人“降壓”,有如大漠中得見甘泉,直透肺腑暢達心扉。當今,踏青和秋摘已成為現代都市人最大的時尚,因為只有在此時他們才會充分享受到自在、閑適和從容帶來的樂趣。就連八百多年前的大詩人陸游(1125—1210),也不能忘懷秋摘的鄉情野趣,有詩云:園丁傍架摘黃瓜,村女沿籬采碧花。城市尚余三伏熱,秋光先到野人家。

詩中有畫,畫中有詩,雅俗共賞,淡而有味!城鄉之別,雖有炎涼差異,但真正的不同還在于,“園丁傍架”和“村女沿籬”的自然風光,遠非城市所及,個中閑情野趣頗有天人合一之境界。

為了讓瓜葉脈絡鮮活起來,揚龍先生采用洗色、罩色等多種新技法,并以淺淡色料輕輕分染多遍,終于呈現出氣韻生動的層次感和色彩感。黃瓜青翠鮮嫩,綠葉欣欣多生氣,整個作品洋溢著濃濃的待人秋摘之誘惑力。

此花無日不春風——《長春》

有人說月季是北京的“市花”,我沒有考證過。不過,在北京街頭處處都能見到月季花的身影,而在中山公園和天壇公園則能看到名貴的極品,可謂千姿百態天下無雙。

月季又名“月月紅”,她是世界公認的“花中皇后”;也是真誠友誼的象征,故又名“和平之花”。已故書法大家啟功先生,最愛月季花,有詩吟詠:籬邊看色備諸妍,不許行人伩手搴。從此世間無恨事,花開常好月常圓。

揚龍先生前幾年來京開會,散步天壇偶遇月季盛開,為生平未所見,興奮之余竟忘記了自己的病痛,將其強記心頭,成了創作《長春》的“源頭活水”。此瓶簡潔明快、清氣襲人,耐人久觀,非冰雪清心不能證得。

《春城之戀》

從器型至畫面均為揚龍先生設計,其闊口、短頸、豐肩是在傳統的觀音瓶和梅瓶的基礎上衍生而來,為專利瓶型。同時以起伏多變的通景構圖,使作品氣韻生動,自然地彰顯出音律般的美感。

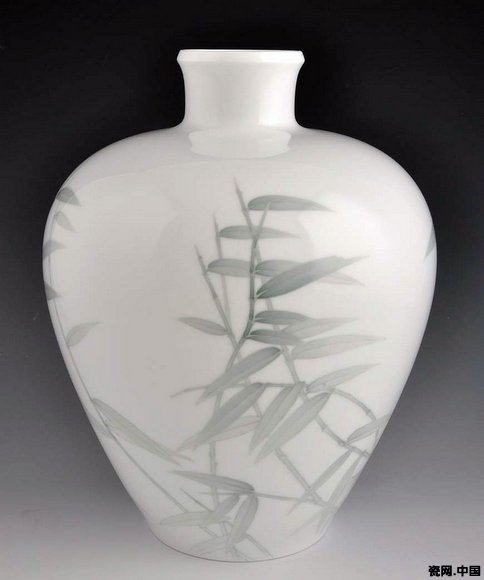

攜疏影過窗紗——《竹影清風》

人以竹為友,寧可食無肉,不可居無竹。而自然界的風花雪月,也是竹的朋友,構成一個“天地同和”的大和境界。此瓶小口、短頸、豐肩、瘦底,給人以大氣內斂之感。作者運用工藝中很難掌握的色線,將竹枝竹葉的剛健、清逸和瀟灑之美刻畫得淋漓盡致,又是一曲閑適和從容的贊歌!此畫生機勃勃,靜中寓動,畫中有詩,不禁引發了筆者吟詩的欲望:高枝已約風為友,密葉能留雪作花。昨夜常娥更瀟灑,又攜疏影過窗紗。

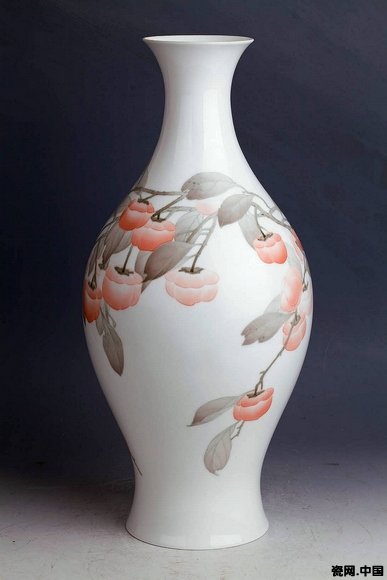

柿有八德,愿普羅大眾——《世世平安》

“色勝金衣美,甘逾玉液清”(宋·蘇軾);“林中有丹果,壓枝一何稠”(宋·孔平仲);“凍干千顆蜜,尚帶一林霜”(宋·楊萬里),這些都是詠柿的絕唱。柿與事和世諧音,故民間自古流傳“事事如意”、“世世平安”的口彩。揚龍先生將其移情于瓷瓶,演繹得非常到位,留白處晶瑩如玉,有留世清白,事事如意,福蔭常在,世世平安的美好寓意。

唐人段成式的《酉陽雜俎》中,有柿樹“七絕”之說:一多壽、二多蔭、三無鳥巢、四無蟲蠹、五霜葉可玩、六嘉實、七落葉肥大可以臨書。大畫家張大千也偏愛柿樹,他說柿有“八德”,前七德即段氏所概括的“七絕”,第八德則是根據上世紀五十年代日本對柿葉的最新研究成果(泡水喝可降血壓助消化)而補定。

揚龍先生布衣蔬食,生活簡樸,雖為大師,卻常自謙所作不能如意,對自己的所識毫無保留喜舍于弟子,故此作既有祝福也有自律的寓意,是一件足可傳世的瓷中鴻寶。