中國刻瓷是一種陶瓷裝飾技法,用特制的金剛石筆、合金鋼刀、錘子等工具在燒制好的釉瓷上依靠藝術家深厚的書畫功底、嫻熟的刀法和典雅的色彩技巧,表現出豐富多彩的藝術形象,創造出勝于宣紙畫的獨特藝術。其獨特的藝術語言,別具韻味,堪稱世界文化藝術叢林中的一支奇葩,被譽為“神奇的藝術”。

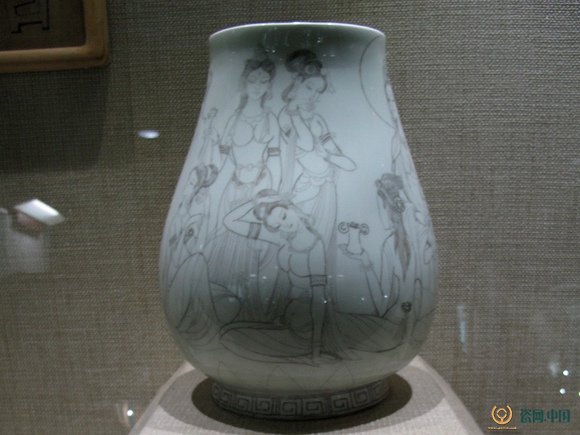

民國時期刻瓷大罐

中國刻瓷藝術,有著豐富的歷史底蘊和文化內涵。刻瓷起源于18世紀,距今200多年,與其它藝術門類相比當屬年輕一族,但與其它裝飾技法有著千絲萬縷的聯系。遠古的甲骨刻字、青銅鑄雕,秦漢的刻剝玉,唐宋元明清的木雕、牙雕、石雕等,都對后來刻瓷的萌生起著催化和引發作用。早在新石器時代,先祖們就已在陶坯上刻制弦紋、幾何紋等紋樣。宋代定窯瓷器的裝飾多以刻花為主,即在坯體上刻出花紋后施釉燒成。坯上刻花與刻瓷相同處都是在器皿上刻繪,不同點是前者是在未經燒制的半成品泥坯上刻制,而后者則是在已燒制成的瓷器釉面上刻制。這樣,被刻劃者就發生了質的變化,其硬度與強度更是相差甚遠。這一差別使刻瓷成為一種新的裝飾技法。

民國時期刻瓷作品

真正的刻瓷(在瓷釉上雕刻)是從清初開始的。據記載,清初,在漢族民間開始有了專門從事刻瓷的行當,但大多以平刻為主,點線構圖等藝術表現力顯得單調、平實,并沒太多引起世人的注意。一直到了乾隆后期,由于經濟的昌盛和統治者文化生活的需要,朝廷特意在皇宮中設置了“造辦處”,專門制造宮廷使用的工藝品。由于當時社會各階層的推崇,鐫刻書法藝術有了進一步發展,甚至已有人能用刀在瓷板或其他器皿上雕刻山水、花鳥、草蟲等,且栩栩如生。這個時期,刻瓷真正發展成為了一門新的瓷器裝飾藝術。

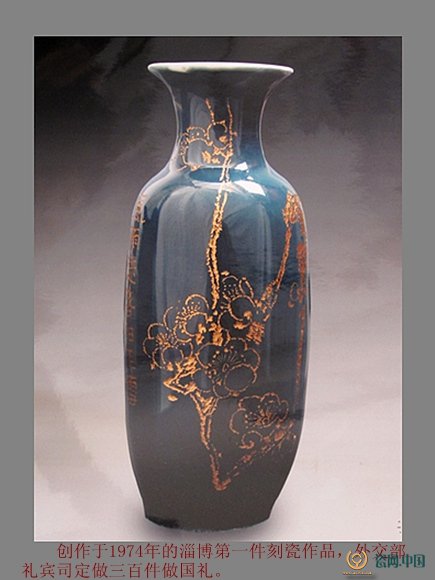

中國工藝美術大師張明文創作于1974年的刻瓷《藍釉金梅花》瓶,是淄博第一件刻瓷作品,外交部禮賓司定做三百件做國禮。

在上世紀初,刻瓷在中原地區流傳甚廣,盡管藝術水準參差不齊,但很多漢族民間藝人都掌握著這套瓷上雕刻的本領。 后來,因為戰亂,這門技藝逐漸失傳。解放后,刻瓷技藝已經鮮有人掌握。直到七十年代末,沉寂了多年的刻瓷藝術又重現身影。幾近失傳的刻瓷藝術得以復興,并得到了長足的發展。其中,淄博刻瓷藝術最為成熟,并成為中國刻瓷藝術的領頭羊。

張明文大師和他的刻瓷工具

作為淄博刻瓷的創始人,中國工藝美術大師張明文不僅改進前人的刻瓷工具,發明了鉆石扁形刀,還摸索出多種刻法如大寫意刀法、水墨刻法、鉆刻冰紋敷色法等。2002年,他61歲時又開創了在薄胎瓷器上刻瓷的先河。2006年12月,他被評為第五屆中國工藝美術大師,成為中國刻瓷史上第一個獲此殊榮的人。

一件體量不大的精美刻瓷作品,在制作過程中,往往需要數天或者數十天的刀雕鑿刻才能完成。刻瓷與其他陶瓷裝飾技法相比,要求制作者不僅要有深厚的繪畫基礎,更要掌握嫻熟的鐫刻技法。刻瓷用刀十分講究,有鉆石刀、尖刻刀、扁刻刀的不同使用,而刀具的運刀方向、力度又可形成許多刀法。各種刀法靈活運用、組合變化,有著極強的表達能力。

刻瓷主要有以下幾道工序:①在白瓷器上用墨書寫或繪畫。②依據瓷器上的墨稿用鉆刀刻劃、鑿鐫。傳統技法有鉆刀法、雙勾法和刮刀法。鉆刀法是用小木錘均勻地敲打高碳鋼鉆刀,使之在瓷器表面形成大小、疏密、深淺不同的點的排列,構成所需要的畫面或字體。雙勾法是用銳利的金剛鉆石刀沿字體或畫面的外輪廓刻劃,用雙線表現字體和畫面。刮刀法是先用雙勾法刻出字畫輪廓,然后再將雙線間的瓷釉刮去,以便填色。③填色,一般填著黑色。刻瓷的品種有文具、茶具、瓶、盤、瓷板等。刻瓷風格素雅,講究刻鑿,既能體現傳統書畫藝術風格,又能保持瓷器表面的晶瑩光潔,形成獨特的效果。

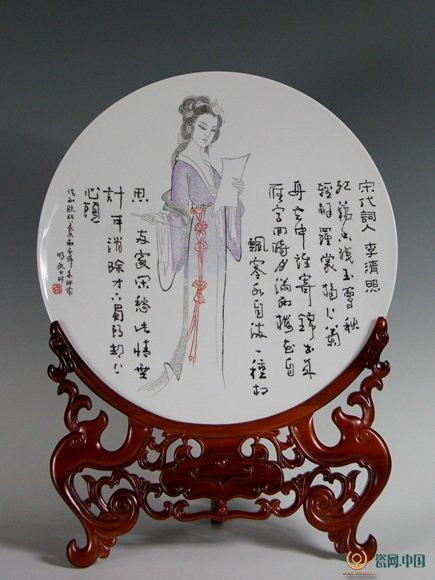

中國工藝美術大師張明文刻瓷作品欣賞:

刻瓷【酒仙】

刻瓷【相見歡】

刻瓷【李清照】