河南地處我國中原,有著悠久的歷史、燦爛的文化和豐富的資源。時至北宋又建都汴梁,恰逢此時正為我國瓷業繁榮的歷史時期,各地瓷藝薈萃,官窯林立,民窯四起。占據天時地利,使得河南開封的北宋官窯瓷、汝州的汝瓷、禹州的鈞瓷,因為攀上“官家”,成為宋徽宗的“御瓷”,所以名垂千古、受人追捧。也就在這個時期,河南的陶瓷產業和技藝得到了前所未有的發展,形成了聞名中外的“官、汝、鈞”三大名窯系。

今年8月份,受有關方面之邀,筆者有幸去到河南,感受了河南北宋官窯、鈞窯、汝窯曾經的輝煌與當今的風采。

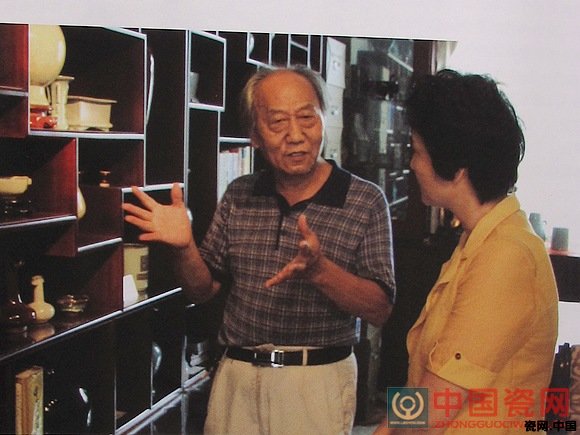

北宋官窯代表性傳承人何浩莊(左)介紹北宋官瓷

官瓷

開封——北宋官窯

北宋官窯是宋代著名瓷窯,為宋代五大名窯之一。乃宋徽宗因不滿于當時現有貢御瓷器的瑕疵和缺陷,引入汝瓷及開封東窯等窯口窯系的制作精華,在東京汴梁,即今河南開封,按照自己的設計,親自指揮燒制和創制的巔峰之瓷,其不僅是我國陶瓷史上第一個由朝廷獨資投建的“國有”窯口,也是第一個被皇帝個人壟斷的瓷器種類。

隨著北宋的滅亡,北宋官窯毀于金兵之亂,僅存世19年,失傳已有近千年。幾經水難,當年的汴京早已被黃河的泥沙深埋在幾米厚的黃土之下,官窯舊址難尋,加之官瓷傳世品極少復制特別困難。

到1980年為止,宋代“官、汝、哥、定、鈞”五大名窯,有四窯已相繼恢復,唯有官瓷難以恢復。

北宋官窯官瓷燒造技術失傳,要想恢復官瓷,第一步就是尋找官窯的歷史資料,給仿制找到依據。提起官瓷的恢復,不得不提到一個人,那就是現為聯合國一級工藝美術大師、河南省工藝美術大師何浩莊。1980年,國家有關部委下達恢復北宋官窯的重大科研項目,不知是天意還是機遇,這個歷史使命竟鬼使神差地落到了何浩莊肩上。他擔起了北宋官瓷試驗組組長的重任。之后,他便走南闖北,致力于尋找北宋官窯相關資料和證據。也就在當年,在漫長的沉寂之后,一座饅頭窯又在北宋官窯遺址的土地上豎起,以何浩莊為組長的北宋官瓷研究小組經過260次胎、釉色配方實驗之后,終于研制成功北宋官瓷仿制品。

1984年6月,北宋官瓷鑒定會如期在開封舉行。當專家步入展廳,看到一件件如脂似玉、精美絕倫的官瓷仿制品時,驚嘆開封人創造了一個奇跡。

中國古陶瓷學會會長馮先銘代表鑒定委員會宣讀鑒定證書:“仿制產品釉色如玉,風格逼真,可與故官博物院、上海博物館收藏的宋代官窯作品相媲美,仿制品是成功的!”

北宋官瓷仿制成功的消息通過新華社傳遍海內外,世界為之轟動。

然而,1984年以后,由于種種原因,官瓷燒造技術研究擱置……1996年,何浩莊自動離職,借款幾十萬元在北郊租了場地豎起了窯,繼續自己的官瓷研究事業。何浩莊帶著兒子、兒媳不懈努力,研制出20多種官瓷的器型,豐富了官瓷的種類。燒制的官瓷作品獲得中國民間藝術博覽會“山花獎”、河南民間工藝美術金鼎獎等多種獎項。

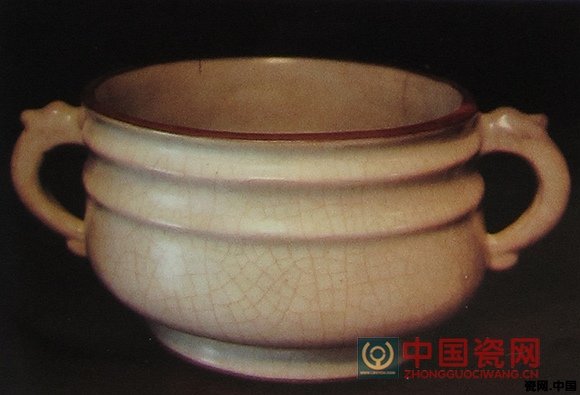

如今,何浩莊的何氏北宋官瓷以造型古樸、釉質如玉、紋片飄逸、紫口鐵足著稱于世。它精光內蘊、質樸無華,既無精美雕飾以嘩眾,又無艷彩涂繪以媚人,給欣賞者展示出一個清水出芙蓉,天然去雕飾,冰清玉潔、神韻天成的美學境界,一股返璞歸真之氣撲人眉宇。不僅如此,何氏父子為弘揚民族文化,深化官瓷研究,創建了“何氏北宋官瓷研究中心”,力爭在學術上有新的建樹,在實踐上創作出更為精美的作品。

更讓何浩莊深感高興的是,兒子何世忠、兒媳胡利民已經把官瓷藝術繼承了下來,兩人已是“河南省民間工藝美術大師”。9歲的小孫子也對官瓷很感興趣,已可以分清哪是官瓷哪是鈞瓷,還燒制了一個官瓷馬放在書桌上。