陶瓷是中國走向世界的一個物化符號。據了解,陶瓷最先用于生活器皿,隨著燒制和彩繪技藝的不斷提高,瓷器成為了觀賞性藝術品,后又與文字結合,出現了瓷印。

清人陳克恕《篆刻針度》云:“上古無瓷印,唐始采用以為私印。”從秦漢的銅印,到唐宋的瓷印,直至明清以后的石印,歷年來材料不斷地嬗變,人們在尋找一種易鐫刻的刻印材質,而瓷印的刻制難度更大。

考古專家在浙江上虞東漢窯址發掘時,在一件瓷器底上發現了印紋,它被認定為迄今為止發現的國內最早的瓷印,距今約兩千年歷史。此印紋處于器底的中部,做工精致,呈正方形,邊長約1.5厘米,清晰可見“謝勝私印”四個字。

篆刻皆推崇秦漢印,因為那時毛筆剛開始流行,人們與“刀刻石鑿”的時代相距未遠,刻出的字,骨俊神豐,氣韻生動,因此后世很難超越那個時代,秦漢印永遠是后世印人的宗法圭臬。秦漢時期,印章制作達到了高峰,出現了各種印章材質,但陶瓷卻被拒之門外。陶印雖有零星發掘,但大多為殉葬之器。唐宋是制瓷的繁榮時期,瓷質印章在這一時期曾相伴而生,但終未形成氣候。明代印學家甘旸說:“上古無瓷印,唐宋用以為私印,硬不易刻,其質類玉稍粗……舊者佳,新者次之,亦堪鑒賞。”

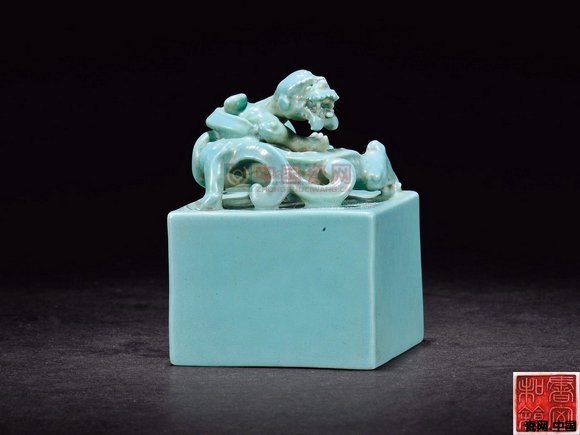

筆者曾見過藏友一枚“謹封”瓷印,為宋代景德鎮湖田窯產品,文字有殘,尚可辨認,其印有橋鈕,胎細白,釉若湖水,晶瑩透徹,如冰似玉,楷書陽文,為封信函用的文房用瓷印,其目的是防止被拆閱或作偽。

瓷印在現代印章中也是一大流派,一些畫家和藝術家都曾使用瓷印,如陸儼少、程十發等人。相對于以純天然石材為載體的傳統印章,以人工制作而成的瓷質印章,其情趣更為濃厚。