俗話講,“天下名山僧占多”,佛教寺廟多居山林之處,因此寺廟大門稱為“山門”。 去過寺廟的人都知道,一進廟門,首先是彌勒佛,笑臉迎客,而在他的北面,則是黑口黑臉的韋陀。但相傳在很久以前,他們并不在同一個廟里,而是分別掌管不同的廟。

彌勒佛熱情快樂,所以來的人非常多,但他什么都不在乎,丟三拉四,沒好好地管理賬務,所以依然入不敷出。而韋陀雖然管賬是把好手,但成天陰著個臉,太過嚴肅,搞得人越來越少,最后香火斷絕。 佛祖在查香火的時候發現了這個問題,就將他們倆放在同一個廟里,由彌勒佛負責公關,笑迎八方客,于是香火大旺。而韋陀鐵面無私,錙珠必較,則讓他負責財務,嚴格把關。在兩人的分工合作中,廟里一派欣欣向榮景象。

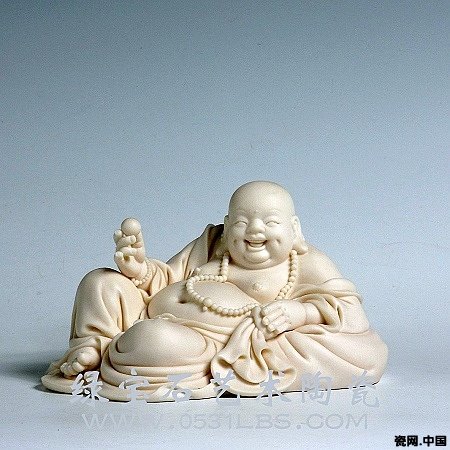

因此,韋馱像和彌勒像給人的感覺完全不同。韋馱像多為童子狀,穿著全身甲胄,手執金剛杵,模樣威猛。而彌勒像為一尊胖大和尚,袒胸凸肚,箕居而坐,手掐串珠,笑容可掬,令人一見頓生親切之感,歡喜之心。彌勒像旁常有一副對聯,上聯是:“大肚能容,容天下難容之事”,下聯是:“笑口常開,笑世間可笑之人”。

然而,彌勒的本相并不是如此,這尊造像已經完全漢化,并被注入了諸多中國文化元素。據《彌勒經》記載,彌勒出生于古印度南天竺劫波利村波婆利大婆羅門,彌勒是他的姓,意譯為慈氏,阿逸多是他的名,意譯為無能勝。也有人認為阿逸多是姓,彌勒才是名。

白居易是一位彌勒迷

圖1.中國工藝美術大師蘇清河(已故)作品【坐巖戲珠彌勒】,現收藏于綠寶石藝術陶瓷館。

佛經記載,彌勒跟隨釋迦牟尼修煉,卻先佛入滅(圓寂,即去世),升到兜率天成了彌勒菩薩。在人們熟知的《西游記》里,兜率天宮是太上老君居住煉丹的地方,而在佛經里,它成了彌勒的樂園。兜率意為喜足,居此天者,歡喜滿足。其中有內院和外院之分,外院是諸天人游樂之處,內院是補處菩薩住處。所謂補處菩薩,是指修菩薩已達最高境界而待時下生人間成佛的菩薩,即候補佛。據說釋迦牟尼下生成佛前,就曾以補處菩薩的身份住在兜率內院。釋迦牟尼成佛后,彌勒接替他的位置,也以補處菩薩身份住在兜率內院。

對許多佛教徒來說,兜率天是有極大誘惑力的境界。唐代玄奘法師臨死前,一心念彌勒,祈求往生兜率天。大詩人白居易晚年也是一位彌勒迷,他在《畫彌勒上生幀記》中說:“先是樂天歸三寶、持十齋、受八戒者有年歲矣,常日日焚香佛前,稽首發愿。愿當來世,與一切眾生同彌勒上生,隨慈氏下降,生生劫劫,與慈氏俱。永離生死流,終成無上道。今因老病,重此證明,所以表不忘初心,而必果本愿也,慈氏在上,實聞聽前。”東晉的道安和尚及他的一些弟子,也曾屢屢發愿要以兜率天為歸宿。

印度的佛像菩薩像,頭發短而蜷曲,眼瞼下垂,表情嚴肅,不會嬉皮笑臉,彌勒像也是如此。河北正定隆興寺里有一座慈氏閣,閣里立著一尊印度式的彌勒像。這尊彌勒像眼觀鼻,鼻觀心,凝神入定,妙相莊嚴,與中國式的彌勒像迥然不同。

妙相莊嚴的彌勒被中國人改造成形象詼諧的大肚和尚,并非無中生有,而是事出有因。原來,五代后梁貞明年間,明州岳林寺(在今浙江奉化)有一位和尚,法名契此,號長汀子,身材矮胖,形象猥瑣,隨處坐臥,四處化緣。《歷代神仙通鑒》稱,這個和尚“常以杖荷一布袋,凡供身之具,悉貯袋中。臥雪不沾,示人吉兇,應期無忒。天將雨,即著濕布鞋,亢旱,即曳木屐。居民以此為驗”。契此和尚的瘋癲行為,引起了人們的興趣,因而名噪一時,被稱為布袋和尚。因契此臨終前說偈“彌勒真彌勒,分身千百億,時時示世人,世人自不識”,世人便以為布袋和尚就是彌勒的化身,于是,北宋逐漸以大肚彌像取代印度式彌勒造像。

“五子鬧勒彌”受婦女崇仰

圖2.福建省工藝美術大師蘇杜村作品【五子彌勒】,現收藏于綠寶石藝術陶瓷館。

不僅如此,人們還常在彌勒造像上加上其他吉祥元素,如在彌勒身上塑造五個小胖男孩與之嬉戲,這種“五子鬧勒彌”造像很受求子嗣的婦女崇仰,從而有了“送子彌勒”的說法。另外,民間還有彌勒手持銅錢和蝙蝠等造像,寓意“彌勒送財”和“彌勒送福”。

在寺廟大雄寶殿里,常出現“橫三世”佛像和“豎三世”佛像,所謂“橫三世”是指同時存在的三個空間世界。“橫三世”佛像在殿中的安排是:正中為娑婆世界的釋迦牟尼佛;左側為東方凈琉璃世間的藥師佛;右側為西方極樂世界的阿彌陀佛。“豎三世”指過去,現在,未來三世,“豎三世”佛像在殿中的安排是:正中為現在佛,即釋迦牟尼佛;左側為過去佛,這尊佛有人認為是燃燈佛,有人認為是迦葉佛;右側為未來佛,即彌勒佛。有人問:彌勒到底是佛還是菩薩?如何區分彌勒佛像和彌勒菩薩像?據佛經記載,釋迦牟尼涅槃前不久,曾預言五十六億七千萬年后,由彌勒下世,接替他的佛位。所以彌勒現在是一位菩薩,將來就是佛。因而彌勒的造像基本有兩種,一種即未來佛像,常陪釋迦牟尼像安置在寺廟的大雄寶殿,不能離“豎三世”佛像而獨立安置。另一種彌勒造像為菩薩像,常戴天冠,每每單獨擺放。

布袋交給新娘,象征傳宗接代

圖3.中國工藝美術大師蘇清河作品【笑佛】,現收藏于綠寶石藝術陶瓷館。

印度的彌勒造像在中國因布袋和尚的出現而發生了戲劇性的變化,不僅彌勒造像更加豐富多彩、更富有吉祥內涵,連布袋和尚的標志物布袋在中國也成為人們喜聞樂見的吉祥物。

布袋和尚常用木棍挑著個布袋,布袋不大,但百物俱全,如有人問他佛法時,他便于稠人廣眾之中將袋中之物傾瀉于地,叫道:“看,看!”觀眾莫名其妙。

在《西游記》中,作者也拿彌勒的布袋尋開心,書中寫彌勒手下的黃眉童子偷了他的布袋,將諸神以至孫大圣逐一裝入,令他們束手無策。事后,彌勒說:“那搭包兒是我的后天袋子,俗名叫做‘人種袋’。”

在日常生活中,布袋似乎不登大雅之堂,但民間卻很看重它。在很多地方,人們常在布袋中放些大米,不讓它空著,表示家有余糧,還有祈求天地賜食給這家人的吉祥寓意。古代巫師在作法驅除鬼魅時,常一手拿竹枝,一手拿布袋,表示把鬼魅趕進布袋里,讓它化為烏有。

在有些地方的風俗中,新郎新娘進洞房前,由新郎的母親把一個用紅色棕繩扎住,里面裝一些吉祥物的小紅布袋交給新娘,新娘跪接過來。這個儀式的象征意義就是“傳宗接代”,取“袋”與“代”諧音。

南方地區的風俗也視布袋為吉祥物。父母常讓小孩佩戴一個小紅布袋子在胸前,紅布袋子里面裝著一些吉祥物。據說,這樣能使小孩得到神靈的保佑,一生無災無難,健康成長。 (編輯:木木)