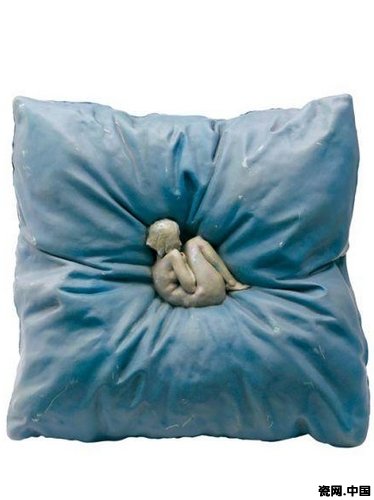

“稀奇”商品:我看到了幸福,看著這個兔女郎仿佛自己也看到了幸福。

“做一個品牌管理者真是太難了”,雕塑家瞿廣慈,這樣評價自己半年多來的生活。

夏末秋初,北京東四環外的東風藝術區,向京+廣慈雕塑工作室藏在最深處。同為雕塑家的妻子向京,正在為自己的個展忙碌著。9月23日,她的雕塑個展“這個世界會好嗎?”在北京今日美術館,“拷問”著來來往往的參展者。

工作室的墻上掛著大幅油畫,沙發旁邊立著一塊白板,密密麻麻地列著“稀奇產品流程表”。

雕塑展?藝術家?流程表?品牌管理者?在這個無形中透著奇妙化學反應的工作室里,瞿廣慈和向京這對雕塑界的當紅藝術家,講述了自創品牌“稀奇”的稀奇事兒。

“我們是用商業模式運作公共藝術項目”

位于北京銀泰中心的“稀奇”,是于今年3月開設的第一家“稀奇”店。店面不大,商品也不多,但全都是依照瞿廣慈和向京的雕塑作品原型所生產的禮品:兔女孩閉著眼睛微笑,因為“我看到了幸福”;“最天使”嬉皮中流露著憂傷;“站在高崗上”的夫婦嚴肅又活潑……

“稀奇”,XIQI,X+Q,瞿廣慈和向京這對當紅雕塑家所自創的藝術品牌,取自兩人姓氏的拼音縮寫。

藝術家開店,不奇怪;藝術家委托商業機構生產藝術衍生品,也不新鮮。但完全“自產自銷”,親自打造一個藝術品牌,賣以自己的藝術作品為原型的禮品,這夫婦倆真算是藝術圈內的“稀奇”人。

“我學藝術、當老師,后來有了自己的工作室,卻從來沒想過做一個品牌”,瞿廣慈反復強調,自己并非“開商店”,而是“做品牌”。這倒顯出了他作為藝術家的較真勁兒。他說:“品牌就像一個大盒子,涵蓋了藝術理念、品牌故事、情感因素……品牌生產著不同的產品,但都指向唯一的品質。”

瞿廣慈最初萌生“稀奇”的念頭,來源于“禮物”的概念。在他看來,禮物是內在的情感連接,是傳遞情感的重要媒介。“但身邊的‘貴重’禮物幾乎都圍繞外國奢侈品牌打轉,我想,能不能做更藝術一點的東西。” 取名“稀奇”,也正寄托了他和向京的期待:讓“稀奇”所蘊含的中國當代文化藝術的內在元素,給日常生活帶來驚喜。

藝術化的禮物,首先吸引了“圈內人”。Jay Ahr設計師喬納森·里斯把“稀奇”的彩虹霓天使放在了自家壁爐上,甚至發照片反饋他的喜愛;“我看到了幸福”是徐帆送給孫儷和鄧超的結婚大禮……

談及盈利,夫婦倆坦言目前主要還是靠兩人的名氣,售出的大多是兩人簽名的作品。他們對前景毫不擔心:“我們與香港連卡佛合作,每個月能賣出七八十件,還是有市場的。”

剛創立半年的“稀奇”,其野心卻不僅僅在圈內。瞿廣慈說:“我們要與世界知名奢侈品牌競爭,對外傳播中國藝術的價值理念。”

與世界知名品牌“爭食”可不容易。更何況,尤倫斯藝術商店等商業機構也與藝術家合作,開發藝術衍生品和藝術禮品。小小的自創品牌“稀奇”,能有哪些大優勢?

“一是情感因素。為中國人創造自己的禮物,我們比國外品牌更有優勢。二是靈活性。不同于國際品牌,我們規模較小,更容易針對市場做出調整。三是藝術性。盡管尤倫斯等機構也在與藝術相結合,但做商業和做藝術還是兩撥人,沒有物化產品的專家”,瞿廣慈娓娓道來,儼然又進入了品牌管理者的角色。正如他所言:“我們是用商業模式運作公共藝術項目。”

如何將藝術家的情感物化?如何將藝術性在商業平臺上發揮到極致?瞿廣慈認為,他們的優勢是專業。

兔女郎是經常見的,兔男郎恐怕就很少見到了吧?圖為瞿廣慈作品之一“兔男郎”。

“做品牌要考慮別人喜不喜歡”

“很專業”的瞿廣慈依然遭遇了“轉型的煩惱”。

從藝術家到品牌管理者,角色轉換的難度大大超越了想象。從產品設計、材料選擇、加工制作到人員管理、店鋪經營、策劃營銷,瞿廣慈幾乎是從零學起。“做產品比做藝術品更費心。藝術品有瑕疵只是單個,但一個產品生產1000件,有了瑕疵便會放大1000倍,這要求我們更加精細。”

“稀奇”的誕生也徹底改變了他們的生活。自從去年10月開始,瞿廣慈每天除了睡覺吃飯,時間幾乎都耗在“稀奇”上。他坦言,現在的他和以前相比有天壤之別——“做藝術家可以不管不顧,只憑愛好行事;做品牌則要面對市場,要考慮別人喜不喜歡,有什么要求。”

這算不算藝術對商業的妥協,又是否會影響自身的藝術價值?瞿廣慈的答案是否定的:“藝術與商業并不矛盾,例如美國的波普藝術,傳播方式非常大眾。從藝術家到商人,所作的妥協其實是對自我的挑戰,是找到藝術與商業結合的中間道路。‘稀奇’既是藝術項目,又是商業項目。”

向京表達得更加直白:“‘稀奇’是我想向大眾展現的文化,我的藝術作品更多的是我個人的感悟,兩者分得很清楚。”

9月23日開展的雕塑個展“這個世界會好嗎?”上,14組作品分為“動物”和“雜技”兩個系列,顯示了這位女雕塑家從2008年至今的“個人感悟”。與此同時,“稀奇”上海店即將開幕,“稀奇”臺灣店也在籌備之中。

向京的作品之一:“安全感”

“用錢投票同樣是對藝術的肯定”

用商業推廣藝術,“稀奇”的背后不乏爭議。“很多人不理解,為什么藝術家要去當商人、做品牌”,瞿廣慈說,“在他們看來,藝術的本質應該是純粹的,甚至有朋友說我走上了邪道。”

可瞿廣慈覺得,當代藝術不應該只是小圈子的事,中國應該孕育出大眾化的藝術品牌。“稀奇”正是藝術家走出小圈子的一種新模式:“我們就是希望在商業平臺操作這個特殊的項目,讓更多人了解并喜愛我們。”

其實,“稀奇”想法是經過深思熟慮的。1994年開始,作為第一批與市場接軌的中國當代藝術家,向京和瞿廣慈的作品就開始通過拍賣公司、畫廊等途徑進入市場。

然而,2008年國際金融危機后,藝術品市場處于半癱瘓狀態。“我突然發現,原來藝術家并沒有走進主流社會,以前的藝術市場其實還是個小圈子。”瞿廣慈說,“真正的市場應該符合商業準則,其魅力就在于單純和公平。陌生人經過你的店,你的東西符合了他的需求,他就會買你的東西。消費者用錢投票同樣是對藝術的肯定。”

現在,除了生產夫婦倆創作的限量藝術品外,“稀奇”還出售一些價格相對較低的常態商品“我看到了幸福”手機殼就賣得不錯,定價也才200元。

“因為量產過程比較難控制,常態商品的失敗率比限量商品高很多,賺不到錢”,但瞿廣慈和向京堅持把這些低價常態商品做下去,“這些商品是做給年輕人的,他們可能買不起我們的雕塑,但可以通過這些產品接觸我們的藝術。”