釉里紅,瓷器釉下彩名,系用銅紅釉在坯胎上描繪紋飾,然后罩以透明釉,經窯內1200℃高溫中一次燒成。釉里紅創燒于唐代長沙窯。

釉里紅,瓷器釉下彩名,系用銅紅釉在坯胎上描繪紋飾,然后罩以透明釉,經窯內1200℃高溫中一次燒成。釉里紅創燒于唐代長沙窯,元代由景德鎮發掘并成熟發展,盛行于元、明、清。純裝飾形式有線描、拔白和涂繪。明代宣德窯燒造的“釉里紅三魚”高足杯最富盛名。清代雍正窯釉里紅制品達到極致,不僅發色艷麗,而且器物宏大。尤其是青花和釉里紅配畫于一器之上,形成釉下彩獨特的藝術魅力,影響至今。由于青花與釉里紅所需的窯內還原氣氛差距較大,能在一窯一火中獲得靖灌二妙,足見繪制者技藝之高超。

各朝代釉里紅工藝詳解

元代

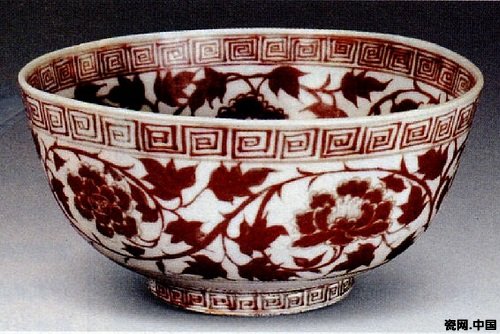

元代釉里紅呈色多種,鮮紅的較少,大多趨灰,有明顯暈散,有溫度失控而銅紅料“燒飛”的變白現象,這是由于釉里紅瓷對燒制溫度和窯中氣氛要求嚴格,所以大多數元代釉里紅瓷偏黑灰,紅艷欲滴者很少。元代釉里紅大多呈灰黑色器物以碗、罐居多。裝飾簡單,有纏枝蓮、纏枝牡丹、草葉紋。手法除采用銅紅彩在胎體上繪畫紋飾之外,還有用銅紅單線勾勒,涂抹色地及斑塊等其他裝飾方法,并經常與青花、刻劃花、印花堆塑等結合在一起相互作用。但其時裝飾手段單一,大多用刻劃涂抹的手法,這些特征都說明了元代釉里紅的原始狀態。而且元人尚白,漢人尚紅,民族認同感也有別,所以釉里紅產量一直很小,所以每一件元代釉里紅都是價逾黃金的珍寶。

明代

1、明洪武朝釉里紅瓷得到了極大的發展,從實物遺存量上比較,甚至比青花瓷還多。洪武釉里紅的胎骨有粗松和致密兩類。粗松的一種手感稍輕,瓷化程度差。致密的一種斷面細膩、緊密,白中略灰。據理化測試,釉層氧化鈣的含量比青花瓷高,含鉀量較低,屬鈣堿質,高溫燒成時粘度變化不會太大,較少流釉。釉面具明代青花器的特點,釉質肥厚、滋潤,釉色發青白。釉層有兩種:一種肥厚瑩亮如堆脂,乳白色,有冰裂狀或長條狀開片;另一種肥潤致密,釉表有極細微橘皮紋,白中含青或青灰。普遍見縮釉點或縮釉線,露胎處見窯紅。玉壺春瓶、執壺及口徑20厘米左右的大碗底部施釉,但是底部釉的光澤感不強,與器身玻璃化程度較高的釉面色調不一樣,為白漿釉,薄處微泛黃,厚處呈乳白或青色。器身往往有開片,尤其是一些器物,大概是因火力不足,有類似漿胎的現象。釉里紅呈色紅艷的大多釉色乳白,呈色灰暗的大多釉色趨灰。洪武初期釉里紅顏色還很難把握,制品多呈黑紅,不夠鮮艷,甚至有些燒成了“釉里黑”也未被打碎埋掉,其有赭紅色(局部有綠苔點)、醬紅色(有暈散)、赭褐色(有綠苔點和暈散)、黃褐色、黑褐色等,呈色極不穩定。后期銅紅料的使用及釉里紅器的燒制技術都已經成熟,從原料萃取、制作成型、繪畫裝飾到燒制工藝都有了突破,釉里紅線繪裝飾多了起來。當時的器物釉面有的有紋片,紋飾有纏枝菊紋、纏枝牡丹、纏枝蓮等,與元代的人物故事、動物、魚藻等圖案相比就顯得簡單了。器型除了瓶、壺外.還有盤、碗、罐等,但基本不見杯盞之類的小件。洪武釉里紅品種貫穿洪武朝始終,堅持不懈。這時釉里紅由官窯燒制,在技術的改進上有了財力的保證,使明初釉里紅技術得到很大的發展。到了洪武中晚期,釉里紅的顏色多呈較純正紅色。風格古樸、厚重,器型碩大,紋飾豐滿,氣勢奪人,充分展示了明朝開國之君的胸懷與氣度。洪武時期釉里紅得到急速發展,根本原因在于需求的拉動,而且主要是由于皇室的喜愛而產生需求。

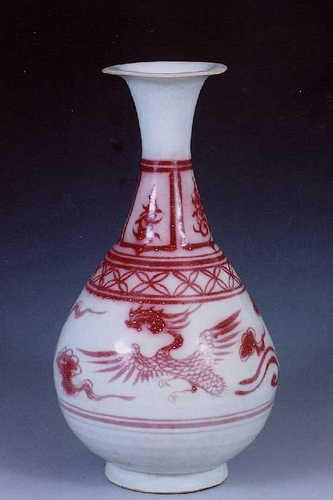

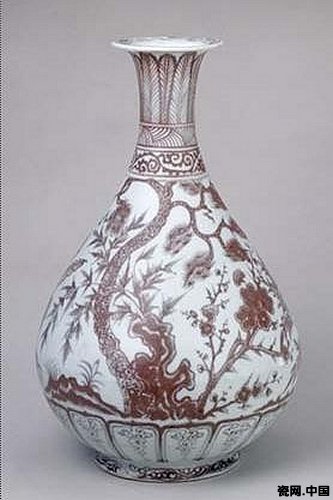

2、明代釉里紅技術上的改進完成于永樂和宣德兩朝。到永、宣時,釉里紅呈色已嬌艷欲滴,釉面油潤晶瑩,紋飾繪畫趨向簡約和靈動,達到了釉里紅制作的巔峰。明代永樂時景德鎮窯創造成功色調純正的鮮紅釉。色澤鮮艷、勻潤。而宣德時對銅紅釉的燒造技術掌握得更好,紅釉制品不僅在數量上有明顯的增加,而且較之永樂鮮紅更勝籌,出現了寶石紅、祭紅、積紅、霽紅、醉紅、大紅、雞血紅、牛血紅等名目繁多的新品種。 以色澤而論,宣德紅釉有深、略深、淺、淡四種。深者色為黑紅,猶如初凝的牛血,釉質肥厚,釉內氣泡較多。略深者色艷麗,釉層略薄,亦有小氣泡,并伴有隱約顯露的細小血絲狀與小斑點。淺者釉色分外勻凈,可與紅寶石的晶瑩相媲美。淡者呈現桃花般粉紅色,俗稱"桃花面";而且釉面不滑,無桔皮紋。宣德釉里紅胎質細膩,釉面甜白滋潤,有桔皮紋,釉層內大小氣飽分布疏朗,晶瑩帶濁,猶如大小珍珠,紅釉呈深淺淋漓斑駁現象。正是這晶瑩的桔皮紋白釉與明艷的釉里紅紋飾的配合,相互輝映,相得益彰,顯示了這一時期釉里紅瓷器的成就。宣德釉里紅三魚、三果器,均采用的沒骨繪法,由大筆涂抹,看不見勾勒輪廓線條。這種做法的后果是,偶爾會造成邊緣部呈蟹甲青,紅釉明艷且微泛青暈,更添花趣。除了傳統的白地上用釉里紅繪畫外,還出現了紅地白花等新品種,最為成功的是一對稱為寶石紅的三魚紋和三果紋高足碗。這種碗的外壁有三條小或三枚果子,以紅釉填涂,紅寶石般的艷紅而閃亮,又微微高出白釉釉面,成為宣德官窯的一代絕品。

2、明代釉里紅技術上的改進完成于永樂和宣德兩朝。到永、宣時,釉里紅呈色已嬌艷欲滴,釉面油潤晶瑩,紋飾繪畫趨向簡約和靈動,達到了釉里紅制作的巔峰。明代永樂時景德鎮窯創造成功色調純正的鮮紅釉。色澤鮮艷、勻潤。而宣德時對銅紅釉的燒造技術掌握得更好,紅釉制品不僅在數量上有明顯的增加,而且較之永樂鮮紅更勝籌,出現了寶石紅、祭紅、積紅、霽紅、醉紅、大紅、雞血紅、牛血紅等名目繁多的新品種。 以色澤而論,宣德紅釉有深、略深、淺、淡四種。深者色為黑紅,猶如初凝的牛血,釉質肥厚,釉內氣泡較多。略深者色艷麗,釉層略薄,亦有小氣泡,并伴有隱約顯露的細小血絲狀與小斑點。淺者釉色分外勻凈,可與紅寶石的晶瑩相媲美。淡者呈現桃花般粉紅色,俗稱"桃花面";而且釉面不滑,無桔皮紋。宣德釉里紅胎質細膩,釉面甜白滋潤,有桔皮紋,釉層內大小氣飽分布疏朗,晶瑩帶濁,猶如大小珍珠,紅釉呈深淺淋漓斑駁現象。正是這晶瑩的桔皮紋白釉與明艷的釉里紅紋飾的配合,相互輝映,相得益彰,顯示了這一時期釉里紅瓷器的成就。宣德釉里紅三魚、三果器,均采用的沒骨繪法,由大筆涂抹,看不見勾勒輪廓線條。這種做法的后果是,偶爾會造成邊緣部呈蟹甲青,紅釉明艷且微泛青暈,更添花趣。除了傳統的白地上用釉里紅繪畫外,還出現了紅地白花等新品種,最為成功的是一對稱為寶石紅的三魚紋和三果紋高足碗。這種碗的外壁有三條小或三枚果子,以紅釉填涂,紅寶石般的艷紅而閃亮,又微微高出白釉釉面,成為宣德官窯的一代絕品。

清代

釉里紅工藝明代后期幾乎失傳,到了清康熙、雍正、乾隆時,官窯很注重釉里紅技術的恢復,這三朝官窯中都有上乘的釉里紅作品。和明代相比,清代釉里紅呈色有了改進,呈色紅中透紫,既無元明釉里紅的紅艷,也無因燒制不好而出現的灰黑或燒飛。同時,清代的釉里紅呈色已能分出濃淡色階,這是又一個重要進步。清康熙時期釉里紅的制作取得了僅次于青花瓷的卓越成就,基本上能掌握高溫釉下銅紅彩料的發色效果,釉里紅發色比明代有所提高。呈色穩定,鮮艷明麗,紋飾精致,線條細勁清晰,與青花配合濃談相宜,和諧悅目,康熙早期釉里紅的色調將深濃與淺淡兩種,深濃者有凝厚感,淺淡者呈粉色。細筆線條的描繪細致清晰,有的清新,有的深沉。平涂繪就的釉里紅三果,三魚可達明代宣德時期的水平。這時期的青花釉里紅瓷器主要為官窯燒制,且燒造較為成功。傳世品有青花釉里紅搖鈴尊、青花釉里紅魚藻缸、青花釉里紅山水紋盤等,均為康熙時期代表作。釉里紅和青花釉里紅是雍正釉下彩中燒制的特別成功的品種。釉里紅從康熙朝恢復燒造后,至雍正朝達到了歷史的頂峰。釉里紅在雍正朝又稱為“寶燒紅”,制作工藝比康熙時更為精細,器物呈色穩定,色調紅艷。雍正御窯品種有“一仿宣德寶燒,三魚、三果、三芝(靈芝)、五福(蝙蝠)四種。”由于釉里紅的呈色技術運用嫻熟,從而使這一時期的釉里紅瓷器的紋飾內容較康熙時表現的題材更為廣泛,所繪紋飾均清楚明晰,造型優美,同呈色鮮亮艷麗。特別以青花和釉里紅同施一器的“青花釉里紅”更為突出。