伴隨著機器化時代的盛行,現代都市愈益浮躁,專注堅持、追求極致完美的匠人精神,在產品和服務上也是越來越少能體現。流水線的機器作業,最終造就出呈現到我們面前的,恰也正是那冷冰冰的器物而已。

對于中國古代精湛手工藝的極致體現,景德鎮的瓷藝技術就為后世提供了借鑒學習的范本,沒有現代社會的高科技,僅借著一顆匠人對瓷器執著與堅持的心,七十二道制瓷工序層層漸進。俱匠心,也正籍著這一份匠人的精神,才有了傳承于后世那一件件熾熱煽動人心的作品。

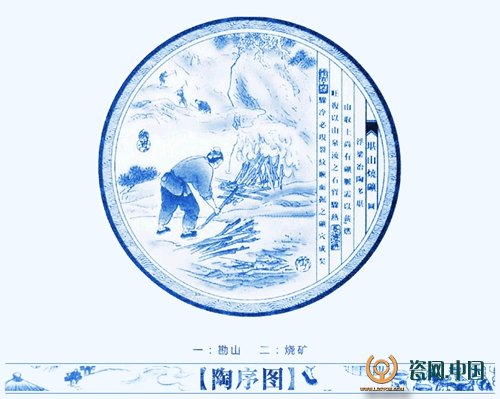

景德鎮制瓷先要勘察才去瓷土的山地。而蘊藏的瓷土都有礦脈。由于表層裸露的礦頭比較堅硬,所以要用薪柴堆放在上面明火燒一陣,然后擔水澆滅。石質由于熱脹冷縮,礦石就會出現裂縫。用羊角鎬、鋤順著石紋向里挖掘,就成了一座瓷石礦洞了。

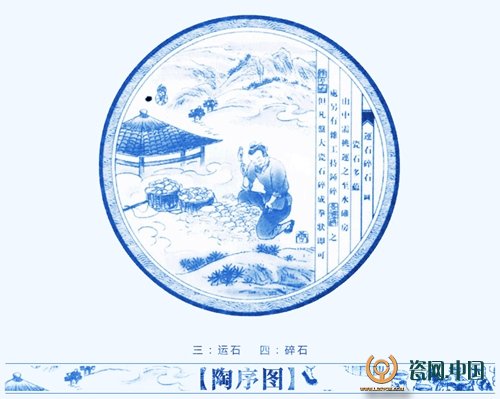

由于瓷石礦大多在深山里,所以運輸礦石都空人力擔筐肩挑。一般要挑到臨河建有水碓棚的地方。在那里有另外一些做勤雜工的人,把挑來的大塊瓷石用鐵錘砸成拳頭大小的規格,以備碓石使用。

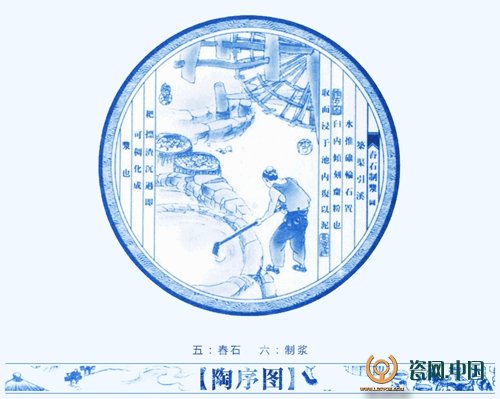

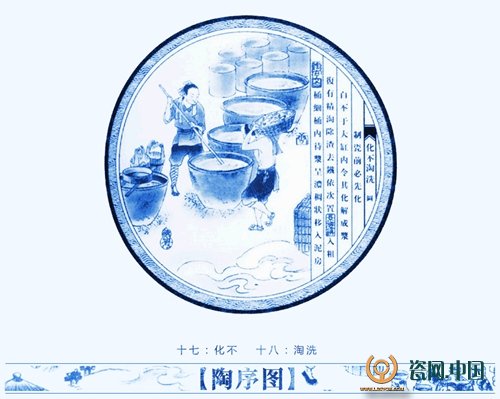

水碓棚都挖有一條引山溪的水渠,利用水的落差,沖動碓輪上下起落。而瓷石放在碓臼里,不一會兒就被擊得粉碎了。然后把粉淘出來浸到棚內的淘洗池里。連續幾天不斷地用泥耙淘洗,棄去粗渣,待沉淀后放掉余水,就可以取到稠化濃縮的瓷漿泥了。

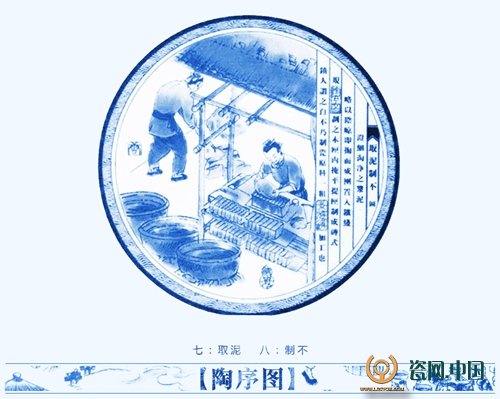

把澄清淘細的瓷石漿再陰涼幾天,泥巴就可以成團了。取來放在裝有鐵絲劃切的長方形模匣里,用隔泥線去掉多余的泥,提去模匣,就制成了像土磚一樣的泥磚。景德鎮的人把它稱作“白不(dun)”或“不子”。這是制瓷原料的一種粗加工的傳統工藝。

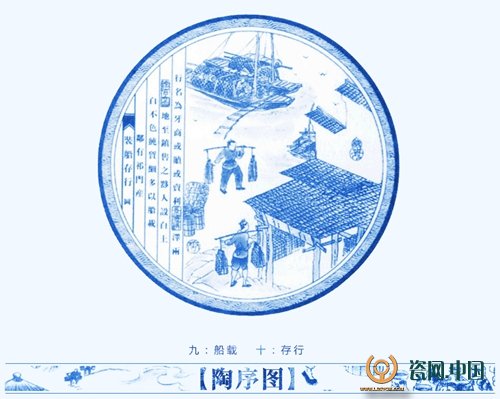

毗鄰景德鎮的安徽省祁門縣,也出產瓷用的白不,色澤純凈,品質細膩,都是順昌江水路用船裝運到景德鎮來賣。鎮上有黟縣人開設的“白土行”,專門儲存白不,是原料的經銷商,他們把瓷土或以現金交易,或者以先賒貨給制瓷的作坊。這樣的經營方式極大地便利了產供銷各方。

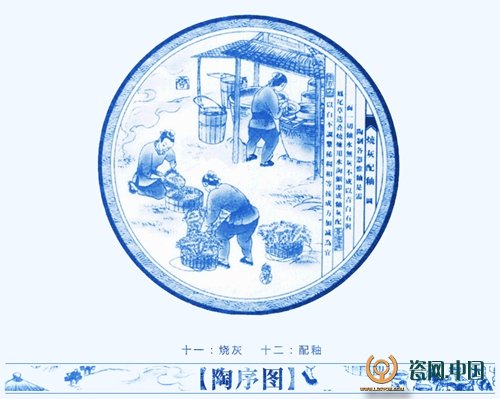

陶瓷需要飾釉,而釉必須要有釉灰。樂平出產的釉灰石永一種青白石和鳳尾草堆疊在一起燒煉,把灰用水淘細,就成了釉灰了。使用時加進白不加水調劑,按瓷器的不同品種和規格的需要,即配制成不同比例的釉汁。

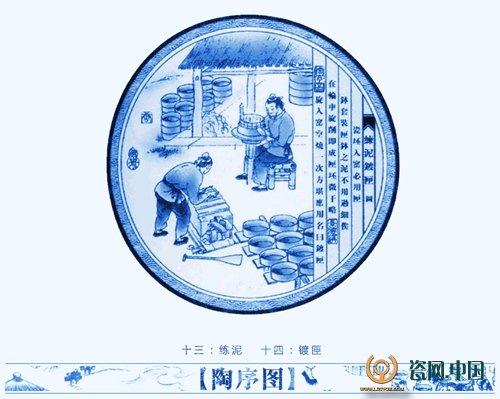

景德鎮燒造的瓷器,其胚胎都要裝進匣缽里,這樣能保證胎質的潔凈和避免破損。制作匣缽的泥土可以不必細膩,只要在轱轆車上能拉成型就可以了。制好的匣缽略加曬干后,還要旋削光潔再放進柴窯里去空燒一次,這就叫“鍍匣”。只有經過“鍍匣”才結實耐用。

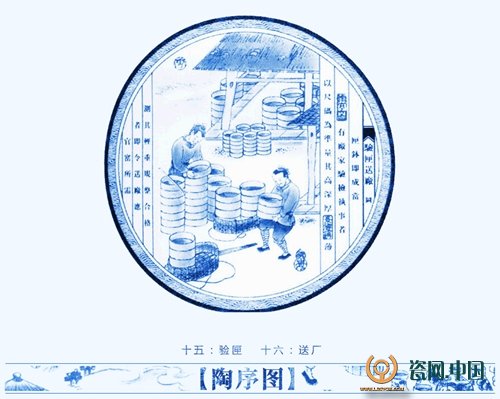

匣缽做好了,就有御窯廠派人前來驗收。主管的人用一根尺子來測量匣缽的大小厚薄和深淺輕重,檢查是否符合標準。合格的匣缽才能送到御窯廠去裝燒貢瓷。

在做瓷器之前,必須先把“白不”敲碎放到大水缸里去浸泡,第二天用木耙把原料攪拌成漿,再用泥鍋舀水,把沉淀中的粗渣去掉,用瓷石吸除鐵質,然后把泥漿通過細目篩從粗桶過到細桶里去,如此反復二次,泥漿呈現出濃稠的樣子,就可以用手揉起,堆放到泥房里陳腐了。