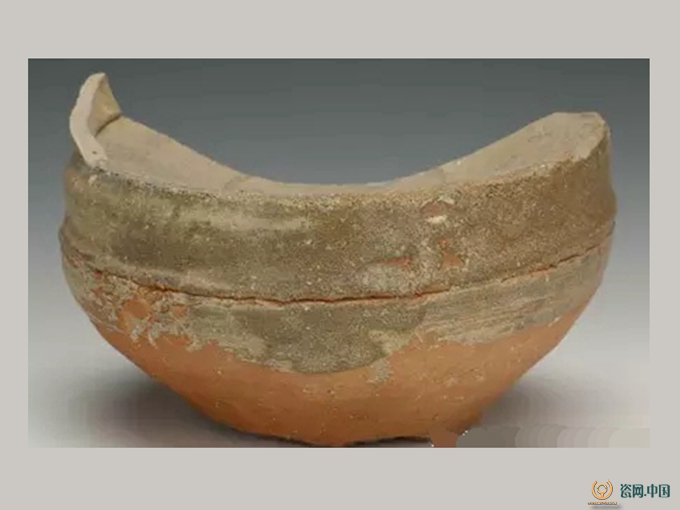

秘色瓷的出現與瓷質匣缽的使用密切相關。瓷質匣缽的胎與瓷器基本一致,極細膩堅致,匣缽之間使用釉封口,以使在燒成冷卻過程中形成強還原氣氛而使瓷器呈現出天青色。

在整個地層堆積中發現多個帶有年號的窯具。

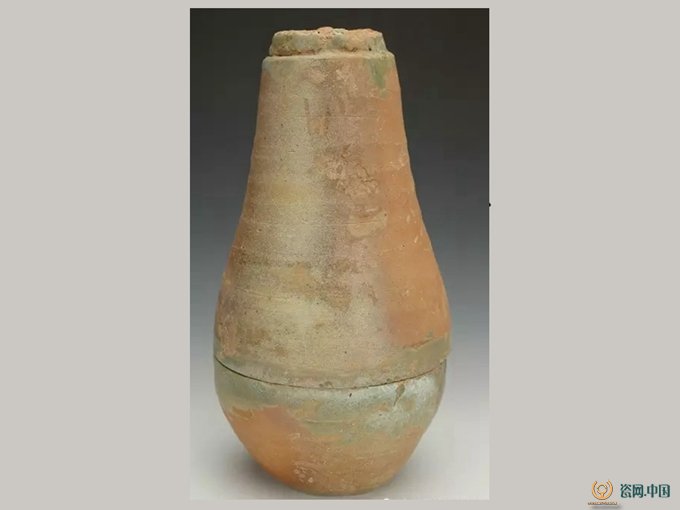

凈瓶裝燒方式

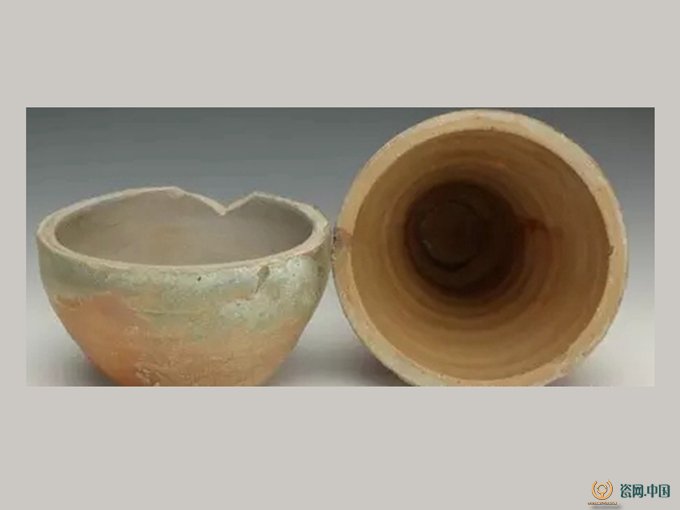

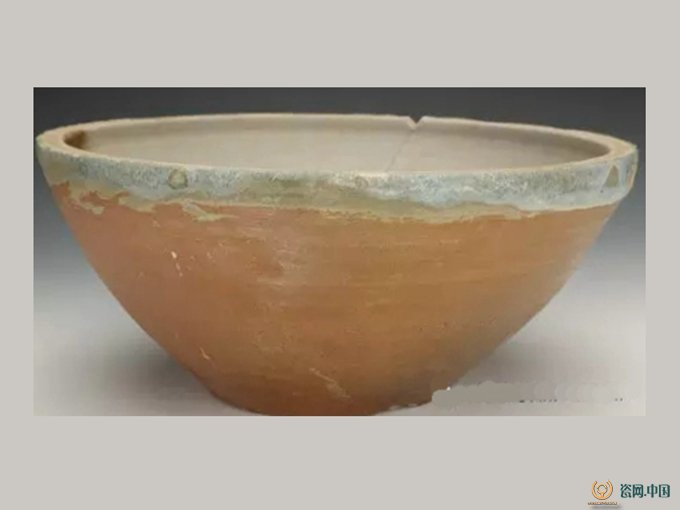

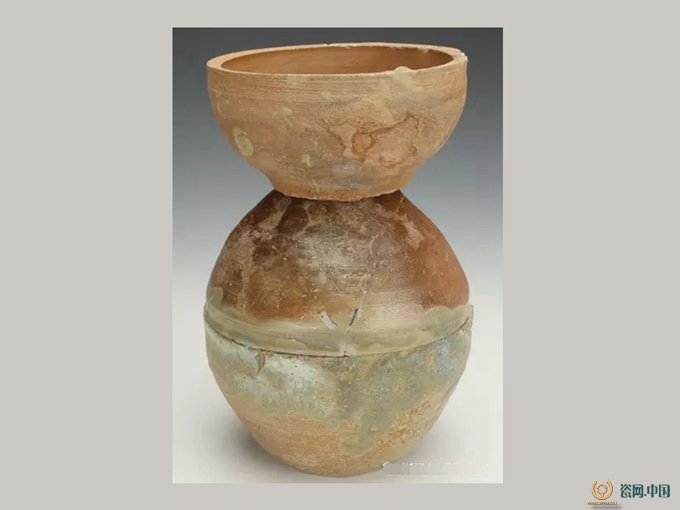

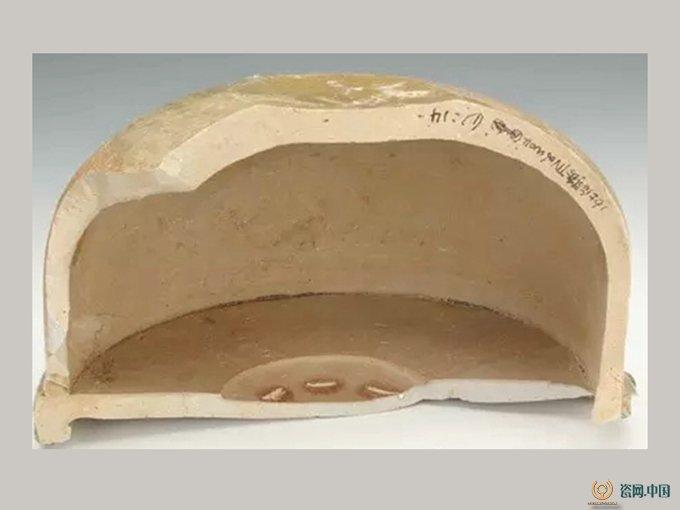

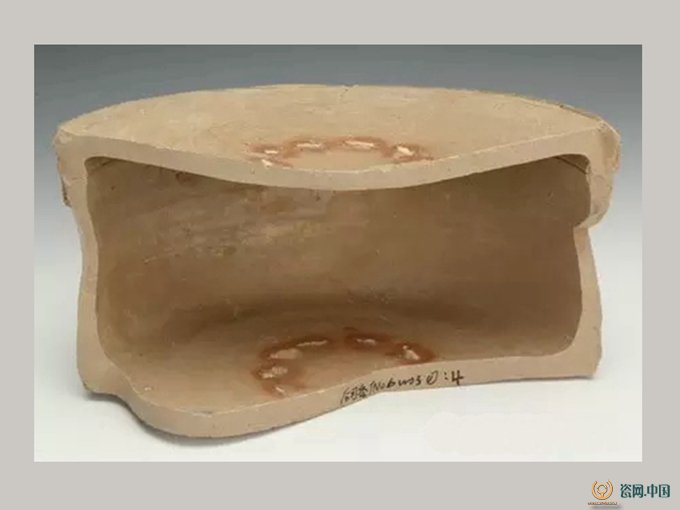

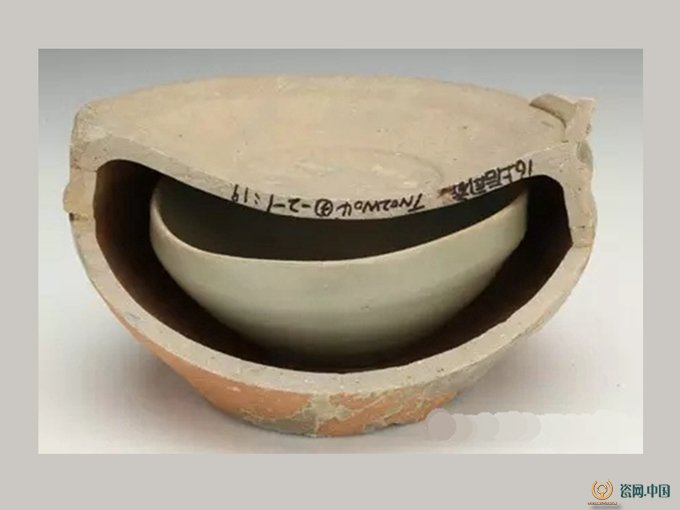

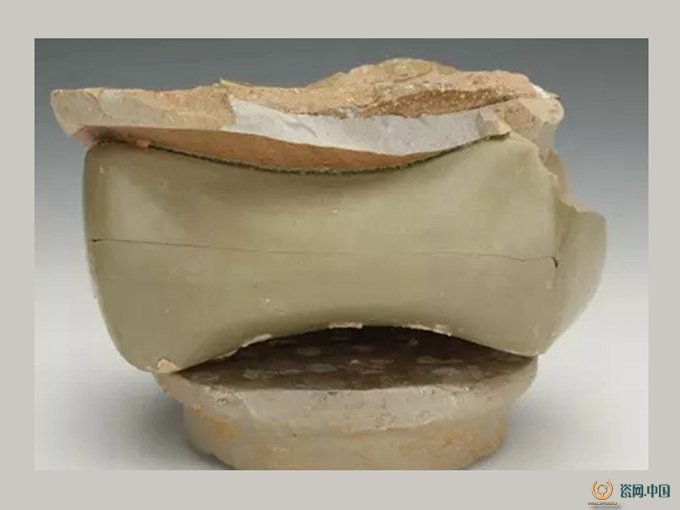

在帶有“大中”年號窯具的地層中,瓷質匣缽已經有一定的數量,但粗陶質的匣缽數量遠較瓷質匣缽為多。瓷質匣缽主要是較大型的缽型匣缽,胎質極細膩堅致,與瓷器的胎一致。多數器物用釉封口。亦有少量的喇叭型匣缽與匣缽蓋。喇叭型匣缽是裝燒凈瓶的專用窯具。匣缽蓋極淺,近M型,匣缽蓋中心均圓形淺下凹以放置器物,并有多個泥點。在疊燒方式上,以缽型匣缽對扣后多組疊燒為主,亦有缽型匣缽與匣缽蓋疊燒的組合。喇叭型匣缽扣于缽型匣缽之上。器物一般直接放置于匣缽內,兩者之間使用泥點間隔,少量器物使用墊具墊燒,以較寬的圓環狀帶圈足的墊餅為主,亦有少量的墊圈。器物與墊具之間及墊具與匣缽之間均使用松子狀的泥點間隔。支燒具均為粗陶質,束腰形,數量不多。

缽型匣缽

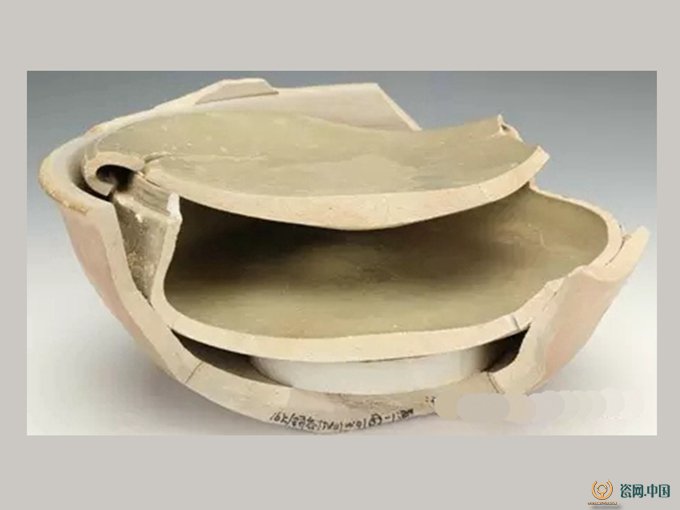

缽型匣缽裝燒方式

直筒型匣缽

匣缽蓋

匣缽型匣缽與匣缽蓋

早于該地層的堆積大至可以分成兩個小階段,在第二小段出現極少量的匣缽。

在帶有“咸通”年號匣缽的地層中,瓷質匣缽的數量明顯增多,兩者比例基本相當。器型仍主要是缽型。

在帶有“中和”年款窯具的地層中,瓷質匣缽成了絕對的主流。器型上直筒型匣缽數量迅速增加,與缽型匣缽一道成為最主要的器型,此外亦有相當數量的匣缽蓋,少量筒型、喇叭型、M型匣缽,覆燒用匣缽圈偶見。墊具仍舊不多,以環形帶圈足的墊餅為主,極少量的墊圈。瓷質匣缽的質量仍舊極高,均用釉封口。以直筒型直接疊燒與缽型與缽型對扣后再多組疊燒為主,亦有缽型與直筒型疊燒、缽型與匣缽蓋疊燒、缽型與喇叭形疊燒、M型匣缽與直筒型疊燒、M型與缽型疊燒、M型與M型直接疊燒等方式。一般為單件裝燒,器物與匣缽之間使用泥點間隔。

直筒型匣缽與匣缽蓋

缽型匣缽與匣缽蓋

M型匣缽疊燒

直筒型匣缽與匣缽蓋

在“中和”年間以后,根據地層疊壓關系與出土器物類型學的對比,我們大致劃分成兩個大的階段。

第一階段秘色瓷的生產沿續中和年間以來的興盛:瓷質匣缽是絕對主流,細瓷質,均用釉封口。在器型上,M型匣缽的數量迅速增加,直筒型、缽型匣缽構成主體。

環型匣缽與覆燒

枕與墊具

第二階段匣缽發生重大變化:以一種夾雜有較多細砂粒的粗瓷質匣缽取代細瓷質匣缽成為主流,胎體上趨向更加輕薄。粗陶質匣缽的數量更少、比例更低。粗瓷質匣缽以M型占絕大多數,其次是缽型,少量的匣缽蓋,偶見覆燒用的匣缽圈。墊具仍舊不多,但是墊圈的數量與比例上升。以M型匣缽直接疊燒及缽型與缽型對扣后再多組疊燒為主。器物與匣缽之間使用泥點間隔,泥點有加長而數量減少的趨勢。之前帶圈足的器物主要是墊燒于足端,這一時期開始出現使用墊圈墊燒于圈足內的新墊燒方式,墊圈與器物之間及墊圈與匣缽之間均用泥點間隔,泥點少而較長。這一層位的年代大約在五代晚期。

碗與墊具

盒與缽型匣缽及墊圈

粗瓷質匣缽

從以上多個紀年款及地層疊壓關系來看,可以確定至少在“大中”年間前后開始生產秘色瓷,在“咸通”年間前后秘色瓷占相當比例,在“中和”年間前后則達到了興盛,這一過程一直持續到五代中期左右,在五代晚期質量有所下降。因此瓷質匣缽及由此帶來的秘色瓷生產,當是以后司岙為代表的上林湖地區窯場的重大發明。(作者:鄭建明 沈岳明 謝純龍 張馨月 潘佳利 謝西營 浙江省文物考古研究所)