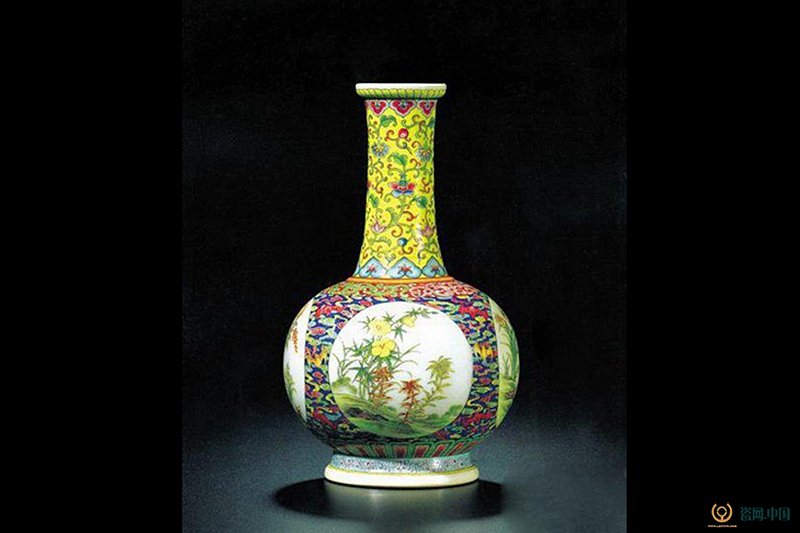

清乾隆 御制琺瑯彩“祥云瑞蝠”開光式四季花卉圖紙搥瓶

“寶瓶如花放光采,全憑巧手把花栽……”這是古代民間傳說中,描寫琺瑯的詩句。琺瑯的光彩雖然在時間上并不長,但其珍貴程度卻是其他器物難以比擬的,不管是琺瑯彩瓷還是掐絲琺瑯,從創燒到衰落都只局限于宮廷之中供皇室使想 ,是“庶民弗得一窺”的御用品。更重要的是,前后吸引了明清幾代皇帝親自參與督辦,可見其珍貴之地位。

據資料顯示,琺瑯作為釉料,埃及人可能是最早的琺瑯制作者。相傳釉料最早發現于陶器之上,由于陶工的失誤,將蘇打涂抹在了陶器上燒制,加熱完成后發現陶器上呈現出玻璃結晶狀的物質,從此智慧的埃及人將此方法加以利用,經過漫長的探索,發明了玻璃與釉料。古埃及藝術將金色與彩色相互聯系,渴求兩者之間相互契合,并且古埃及人認為“側面”是展示人的最好表達方法,所以埃及藝術具有極強的平面裝飾特點。資料可查最早的琺瑯首飾發現于斐濟女王的棺木中——鷹形臂釧。

中世紀的拜占庭藝術不僅承襲了古羅馬優秀的金工傳統,而且其金工技藝在歐洲古代金屬技藝中也是最為出類拔萃的,拜占庭金匠的技藝無人能及,用金線在玻璃板上隔成格子,倒入琺瑯,煅燒玻璃制止其與金子融為一體,再打磨擦亮使之像鏡面一樣光滑。

張夫也在《外國工藝美術史》中將拜占庭琺瑯分為浮雕式和色彩式兩種,“浮雕式是有浮雕和鑲嵌效果的‘掐絲琺瑯’”;而色彩式是在“設計好的圖形上涂透明或不透明的玻璃質色粉,再燒制磨光而成,西方稱此為琺瑯。”

明代有大量的進口琺瑯彩料,“景泰藍”因明代發展而得名

相關研究顯示,明朝頻繁的海外貿易與外來文化的相互交流在一定程度上促進了中國琺瑯藝術的發展。掐絲琺瑯的金色與彩色構筑的燦爛效果,極大地滿足了統治者的喜好。自明代起,琺瑯藝術進入高潮,作品繁多,豐富而有創意。

據資料顯示,由于當時的琺瑯工藝由宮廷壟斷,不管制作多少,全歸皇宮所有。所以,人們就管它叫“宮庭藝術”。這就不難理解,為何琺瑯器物多為禮器與精巧的皇家用品。

到了明朝代宗朱祁鈺時候,他特別喜歡這種琺瑯工藝品,因此,傳旨大量制作,工藝水平有了大大的提高。由于當時正是景泰年間(公元1450—1457年),產品又大多以孔雀藍色為主,所以,人們就把這種工藝品叫作景泰藍。這個稱呼后來就一直延續至今。

據有關研究發現,琺瑯工藝在明清朝得以大發展,究其原因:首先,明代有大量的進口琺瑯彩料,以琺瑯彩繪制各種實物也大量進口,繪制琺瑯的工藝也不斷引進,為明代工匠仿制琺瑯彩提供了可能。再結合中國當時的情況,經過青銅時代,鑄銅技術已較為成熟,這就為銅胎掐絲琺瑯提供了物質基礎。中國制瓷業歷史則更為悠久,這也為畫琺瑯提供了人力基礎。

為研發瓷胎琺瑯彩,康熙邀請最優秀的外國藝人進清宮

琺瑯彩瓷器于清朝康熙晚期創燒成功。康熙皇帝善于學習借鑒國外先進文化科學,大量外國的藝術珍品得以進入中國,康熙皇帝立即被造型優美、色彩絢麗的琺瑯器所深深吸引,它與康熙皇帝所推崇的富貴華麗、清新博大的皇家裝飾效果相吻合,而且比當時宮廷中使用的斗彩、五彩瓷器更具表現力。因此,康熙皇帝遂命宮中巧匠嘗試燒制,并試圖將其移植到他鐘愛的瓷器上。

故宮博物院原副院長楊伯達撰文認為,清朝第一代畫琺瑯匠師可能是由掐絲琺瑯、料器、彩繪瓷等工匠們轉業來的。運用燒制掐絲琺瑯、料器或粉協瓷器的經驗,用本國琺瑯原料創制成功了中國畫琺瑯。

由于琺瑯彩瓷借鑒銅胎畫琺瑯的工藝技法,在瓷胎上用各種不同的琺瑯彩釉進行繪制,與施彩于銅胎上相差甚遠。在瓷胎上繪制琺瑯彩難度極大,裝窯后也難以掌握燒成時間,以至于琺瑯彩瓷的研制工作進展遲緩。

有史料顯示,康熙皇帝因此遂又要求法國傳教士回國邀請最優秀的畫琺瑯藝人進入清宮,經過長達近30年的試燒,琺瑯彩瓷終于在康熙五十九年(1720 年)創燒成功,當時稱為“瓷胎畫琺瑯”。“康熙款畫琺瑯不僅是我國畫琺瑯的鼻祖,而且也是成熟了的標準畫琺瑯。”楊伯達如此寫道。

但由于康熙時期的琺瑯彩瓷尚處于初始階段,大量借鑒了西方銅胎畫琺瑯的工藝和裝飾手法,所以,當時的瓷胎畫琺瑯帶有強烈的西方裝飾畫特征。

乾隆曾多次親自指導,作仿制“景泰款”掐絲琺瑯

琺瑯彩料在雍正六、七年間是一個轉折,雍正后期的琺瑯彩料,一部分為進口料,另一部分為自煉國產料,色括宮中自煉的和御窯廠的五彩料。《清檔》:“雍正七月閏七月初九日,據圓明園來帖內稱:怡親王交,年希堯送來……細竹畫筆二百枝、土黃料三斤十二兩,雪白料三斤四兩,大綠一斤,自煉礬紅一斤,自煉黑鉤料八兩。郎中海望奉王諭,著將琺瑯料收著有用處用。”這里雪白料、大綠、礬紅等都是御窯廠的五彩色料,名稱至今未改變,但宮中認為是琺瑯彩料,把五彩料和進口琺瑯彩料等同起來。

文物研究專家劉良佑認為,雍正六年前風格近康熙,六年后和乾隆早期相近。雍正后期和乾隆早期,白胎內外施釉,彩畫得薄,釉面不開裂,題材以花鳥、竹石、山水、人物為主,并配以詩、印。

乾隆后期的琺瑯彩又有所變化,但它僅僅是風格上的改變,色料仍是進口料和自煉國產料結合使用。但與先帝不同,乾隆帝多次親自指導,致使當時琺瑯作仿制“景泰款”掐絲琺瑯作品出現三大種類:早年,其仿品完全按照明代琺瑯器的造型、紋飾和釉料精心仿制,基本特征同景泰琺瑯無大差異,但由于技術、原料等條件,此類琺瑯器較為鮮見;第二類仿品多集中在乾隆二十五年至三十二年間,其主要是根據宮內陳設需要,照其他種類器物如瓷器、玉器等式樣制成掐絲琺瑯器后再加刻款,此類仿品同明代“景泰琺瑯”的風格相去甚遠,而是具有乾隆朝器物的時代特色;第三類則是任意加刻、改刻景泰原款,這類器物的存在給鑒定景泰款掐絲琺瑯器的真偽增加了難度。