有唐一代,各種工藝在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上得到極大發(fā)展。 琉璃器、織錦、漆器的絞花、團(tuán)花、犀皮和菠蘿漆等華美工藝,對(duì)陶瓷裝飾手法影響深刻。制瓷工業(yè)通過“法效百工”,而從中汲取營(yíng)養(yǎng),不斷推陳出新。其中以深淺兩種不同顏色胎土進(jìn)行絞制,使其成為具有顏色對(duì)比差異,以胎土裝飾為表現(xiàn)特征的絞胎瓷,亦目前最早發(fā)現(xiàn)始于此時(shí)。本文以國(guó)內(nèi)外館藏、紀(jì)年出土絞胎器物為標(biāo)的,以鞏縣、渾源、當(dāng)陽峪、淄博四窯出土標(biāo)本為對(duì)比,試析中古絞胎陶瓷工藝。不當(dāng)之處,請(qǐng)方家指正。

器型(國(guó)內(nèi)外館藏、紀(jì)年出土絞胎器物)

絞胎器物甫一發(fā)現(xiàn),即以完全成熟的姿態(tài)面世。有罐、碗、杯、騎射傭、方枕、圍棋盤等造型,將瓷土“可塑性”特性在絞胎器物上充分發(fā)揮。以下所列舉器物年份、窯口,暫以出土紀(jì)年和所有者(博物館、藏家)確定。但一些器物的器型、釉色、工藝特征等與所定年份、窯口特征差異較大,如第(8)、第(15)。筆者將另外著文辨析求證。

除舉例器型外,尚有硯臺(tái)、洗(深腹盤)、渣斗等。從這些器物功用與類別上統(tǒng)計(jì),中古絞胎器物可分為墓葬明器與生活實(shí)用器2種。

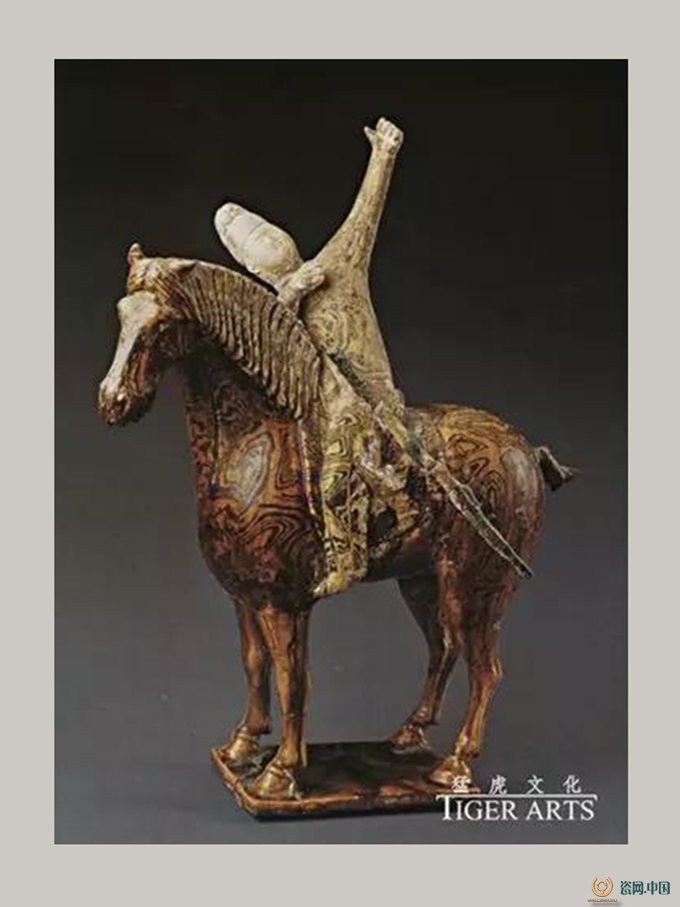

(1)唐三彩絞胎騎馬射獵俑,1972年陜西乾縣懿德太子墓出土,使用模制 + 手塑技藝,作品反映出唐代胡服騎射風(fēng)尚。

(2)鄭州大象博物館藏唐黃釉絞胎圍棋盤/子。圍棋盤仿唐代箱型家具結(jié)構(gòu),下開四方雙聯(lián)壸門,其中盤面為絞胎施黃釉(棋子白色)。

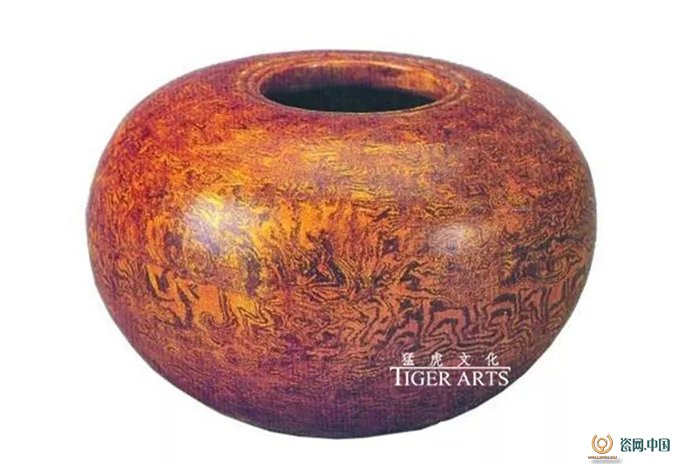

(3)唐黃釉絞胎水盂,1952年出土于陜西咸陽唐楊諫臣墓,扁圓形,方唇,小口內(nèi)斂。

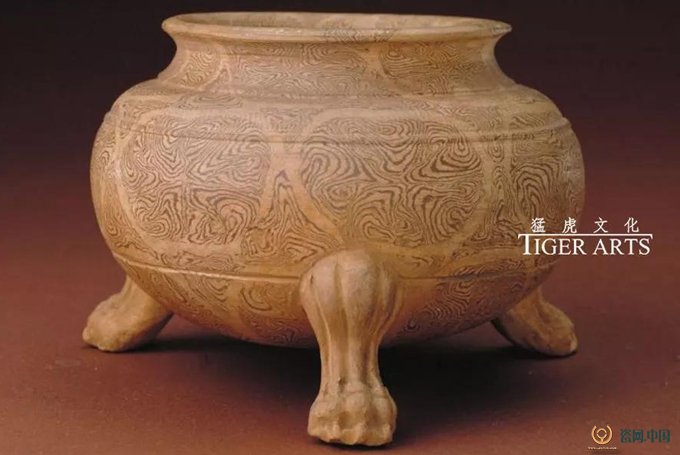

(4)故宮博物院藏唐絞胎三足瓷罐,爐口圓卷,圓腹,下承以三獸足。

(5)陜西歷史博物館藏唐絞胎瓷盒,盒體扁圓,身、蓋作子母口相結(jié)合,蓋面略凹。

(6)唐黃釉絞胎碗,1990年揚(yáng)州市出土,敞口外撇,圓圈足。

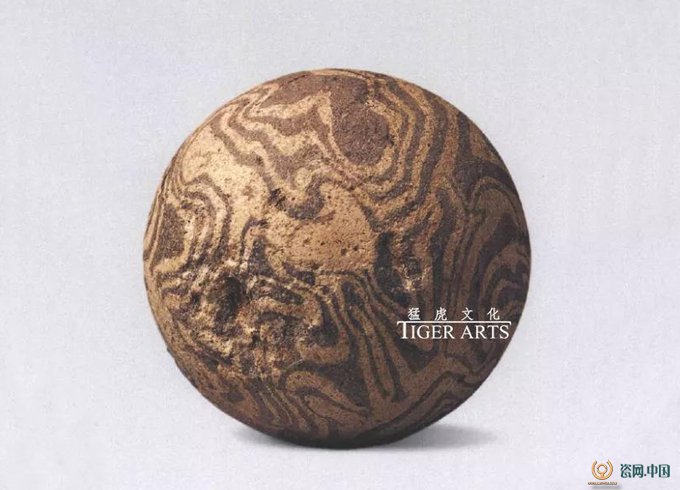

(7)唐素胎絞胎球,1987年山東兗州出土,素胎,球形。(注:本刊認(rèn)為此物非唐代,應(yīng)為金代山東淄博磁村窯場(chǎng)所產(chǎn)素坯絞胎捶丸,窯址考古于金代地層有同類標(biāo)準(zhǔn)器出土;河南等宋金窯場(chǎng)亦有類似產(chǎn)品。)

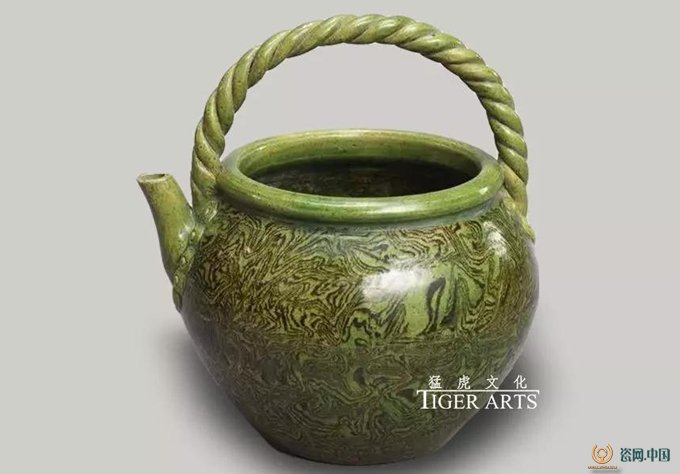

(8)2016年北大“閑事與雅器”展唐鞏縣窯綠釉絞胎壺,壺身絞胎,其余口沿、提梁、壺流部位為單色瓷土。(注:本刊認(rèn)為此提梁壺之器制、工藝細(xì)節(jié)、時(shí)代特征等均非唐代,應(yīng)為遼/北宋時(shí)期之器物。)

(9)揚(yáng)州市博物館藏唐黃釉絞胎圓角方形枕頭,枕長(zhǎng)方形,邊部圓折,邊墻微內(nèi)收。

(10)玫茵堂藏唐黃釉絞胎罐,唇口外卷,短頸豐肩,曲腹下收。

(11)唐青瓷鑲嵌絞胎虎枕,1973年浙江寧波市和義路遺址出土,枕面鑲嵌絞胎花紋,底座為臥虎狀。

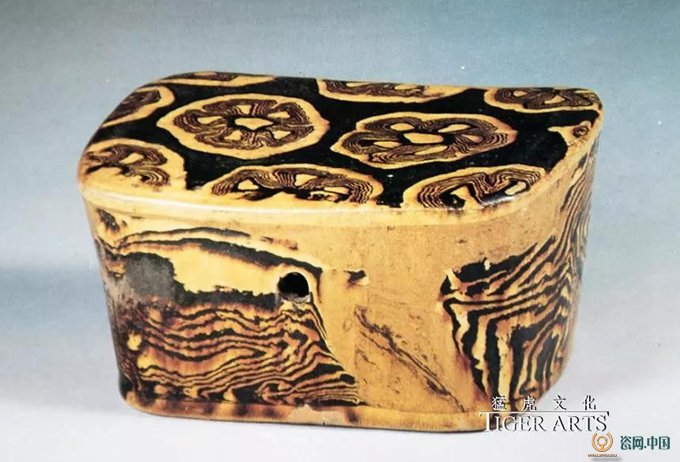

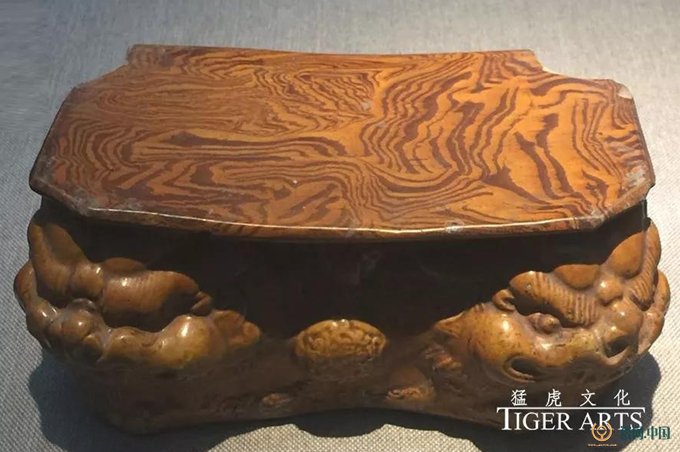

(12)陜西歷史博物館藏唐三彩絞胎錢柜,長(zhǎng)方形,柜面兩端有脊棱,折角形柜腿,柜面有蓋,蓋邊設(shè)投錢小孔。四面飾寶相花和六瓣花,飾有仿銅環(huán)鈕、圓釘。柜面鑲貼絞胎五瓣團(tuán)花紋。

(13)天津市博物館藏唐黃釉絞胎三足盤,整器為絞胎,三足為白胎。

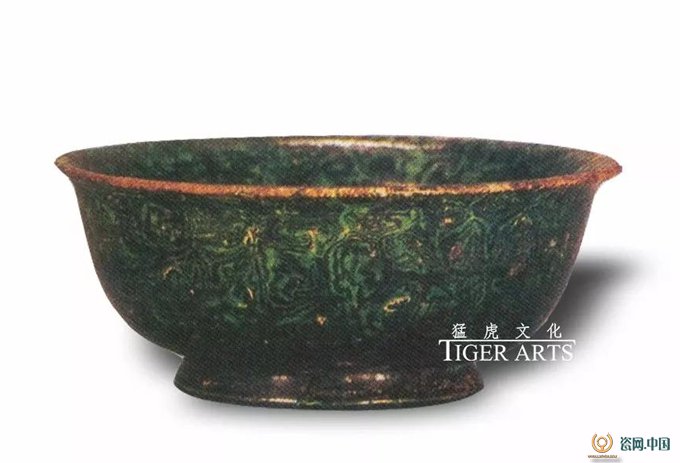

(14)日本東京國(guó)立博物館藏唐綠釉絞胎碗,碗侈口曲腹,底足微撇罩綠色透明釉,整體端莊典雅。

(15)山西晉城博物館藏唐代黃褐釉絞胎雙獅瓷枕,絞胎制八角形枕面,單色瓷土制雙獅對(duì)望形底座。整體施黃褐釉,枕面略凹。

(16)南越王墓博物館藏五代或北宋黃釉絞胎印花如意形枕,枕面外端為如意形,枕面略凹。

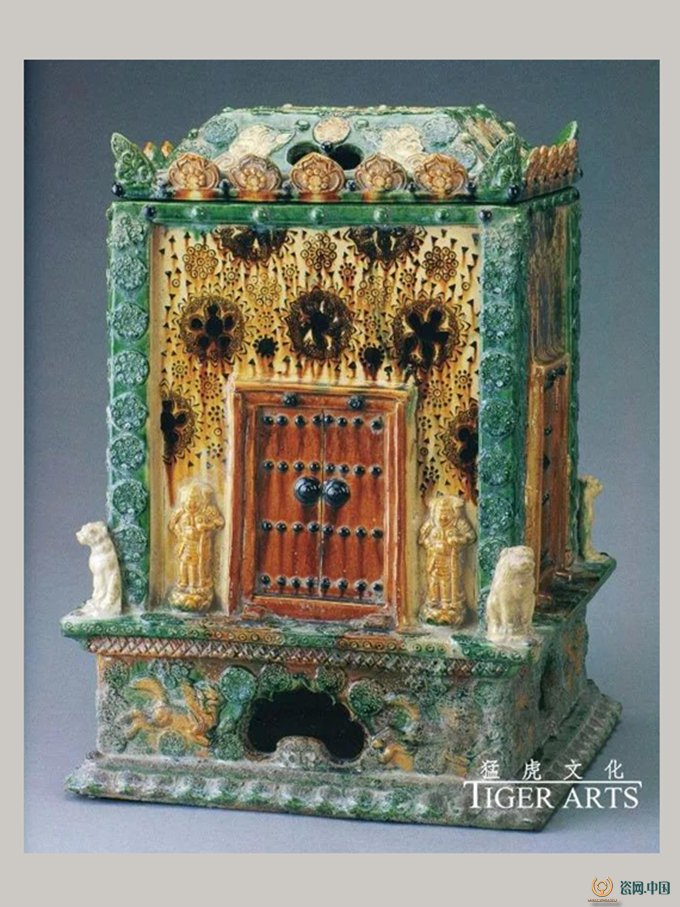

(17)河南歷史博物館藏北宋三彩絞胎寶篋形印經(jīng)式塔,仿印度阿育王塔造型,采用模塑、鑲嵌、貼塑等工藝制作。

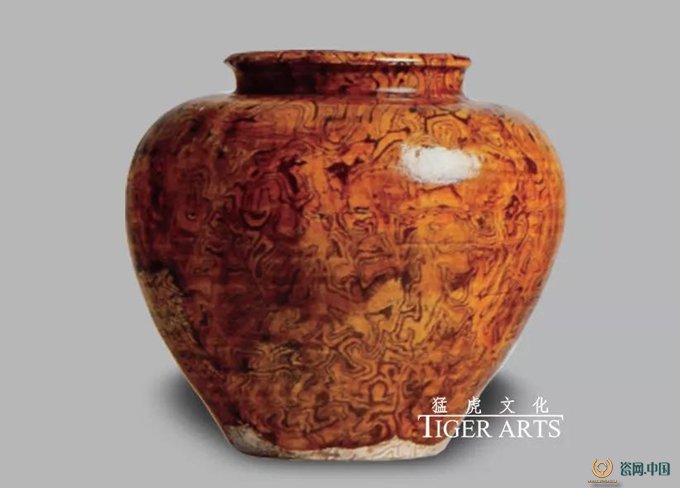

(18)故宮博物院藏宋當(dāng)陽峪窯絞胎瓷罐。罐圓口,短頸鼓腹,圓圈足。

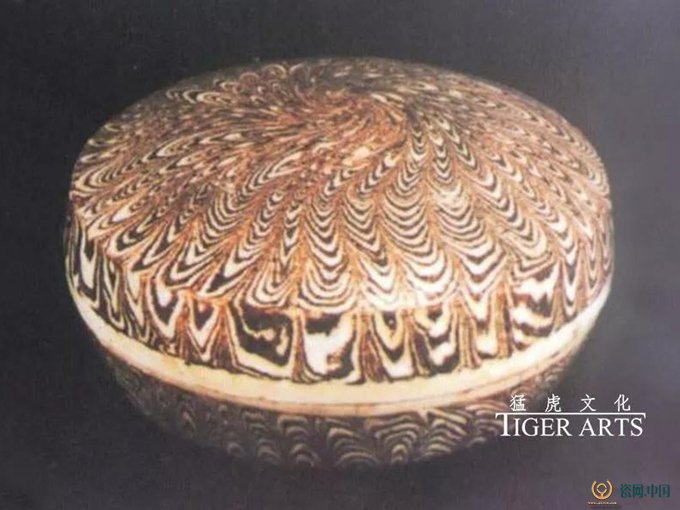

(19)吉林農(nóng)安遼塔出土遼/宋絞胎盒。蓋、身扁圓,盒蓋隆起,口沿為白胎。

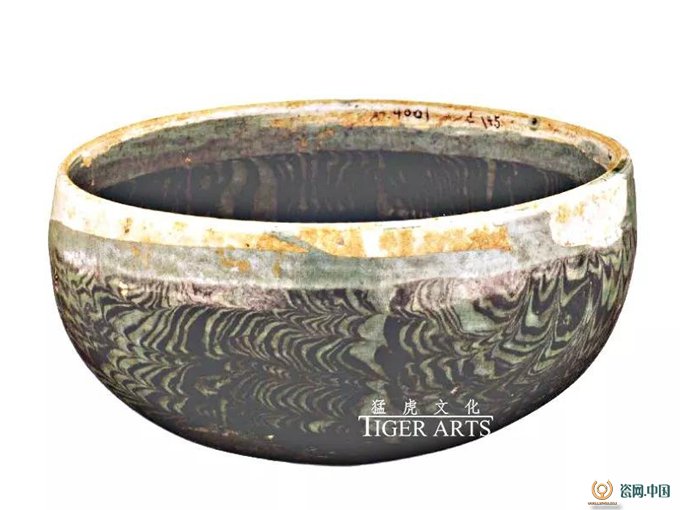

(20)內(nèi)蒙古遼代墓葬出土綠釉絞胎碗。斂口,腹微鼓,圜底。芒口,口沿部分為素胎。口沿以下內(nèi)外施綠釉。呈現(xiàn)草綠和墨綠色相間,絞胎紋理如水波紋。釉色瑩亮,有細(xì)開片。