4、淄博窯

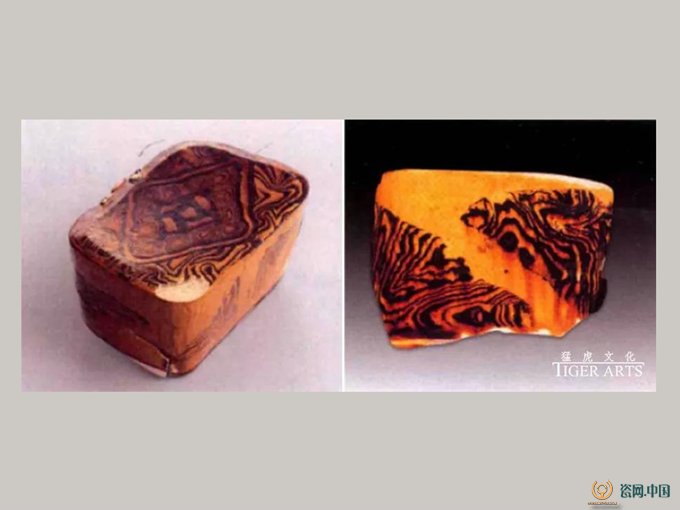

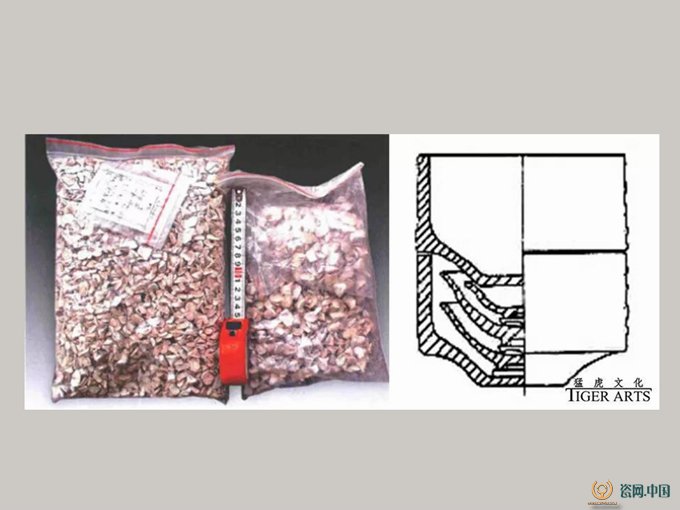

淄博窯瓷土為當(dāng)?shù)馗邘X土(當(dāng)?shù)孛Q青土),與煤礦、耐火材料伴生。經(jīng)淘洗、沉淀、陳腐后精選使用。經(jīng)觀察窯址發(fā)掘器物及標(biāo)本,其中白胎瓷土顏色為白中發(fā)黃,深色瓷土為深褐色。左圖為窯址標(biāo)本(民間藏品),右圖為窯址發(fā)掘器物——絞胎捶丸(素胎)。

淄博窯標(biāo)本、淄博窯絞胎捶丸

制作工藝

絞胎器物的制作,結(jié)合窯址發(fā)掘報(bào)告和標(biāo)本,以筆者推測(cè),可分為備泥、制坯、模塑、打磨修整4個(gè)步驟。其中各個(gè)窯口根據(jù)其工藝特點(diǎn)有不同之處。工匠最終通過(guò)這些步驟,制作出主觀追求設(shè)定的絞胎花色。因傳統(tǒng)工藝手法的利索、自然,帶有一定的隨意性和偶然性,使得絞胎器物的紋理都雖相似,但細(xì)節(jié)卻不盡相同。

1、備泥

將深淺兩種顏色胎土經(jīng)陳腐、揉搓、摔打后各自準(zhǔn)備好,使用工具擠壓成薄片,除去胎泥中的氣泡并手工挑出雜質(zhì),在這一過(guò)程中,要保持這兩種胎土干濕度相同,使胎土在糅合過(guò)程中顏色涇渭分明,即使細(xì)如發(fā)絲,也不相互浸漫。

2、制坯

A、鞏縣窯

鞏義窯絞胎器以深、淺兩色胎泥交替迭摞,折疊、切削、盤(pán)卷等工藝相互絞合在一起作為坯料。根據(jù)制作器物目的不同,制成的坯料可分為三種使用方法:一種是全絞胎,器物內(nèi)外皆為絞胎。這種工藝多見(jiàn)于碗、缽、盤(pán)、三足爐等。如圖上海博物館藏唐鞏縣窯黃釉絞胎三足碗和河南考古研究院藏鞏縣白河窯絞胎標(biāo)本。

上海博物館藏唐鞏縣窯黃釉絞胎三足碗、河南考古研究院藏白河窯絞胎標(biāo)本

第二種是局部鑲嵌絞胎,即將兩種不同顏色的胎泥絞合出不同的紋理,再切成薄片,將薄片粘貼(鑲嵌)到以普通瓷土作為素坯骨架,已經(jīng)制好的胎泥器物上。多見(jiàn)于枕頭類絞胎器物。以絞胎貼片為輔助圖案,其它普通胎泥為主要圖案,絞胎貼面的厚度約占整體比例的三分之一、四分之一、五分之一不等,個(gè)別薄如紙張厚度。這樣做的目的第一節(jié)省絞胎原料,二是為便于做出各種圖案花紋。如圖為南越王博物館藏綠釉絞胎枕和鞏縣芝田窯窯址標(biāo)本(民間藏品)。

南越王博物館藏綠釉絞胎枕、鞏縣芝田窯窯址標(biāo)本

第三種是貼面絞胎,即器物胎體用普通瓷土模塑成型后,再將絞好的泥料切成薄片,滿貼或者局部貼在胎體上,厚度約占胎總厚度的三分一,其余三分之二為普通瓷土素胎。器物內(nèi)壁看不到花紋。這種工藝多見(jiàn)于枕頭。如圖為河南考古研究院藏鞏縣黃冶窯標(biāo)本。

河南考古研究院藏鞏縣黃冶窯標(biāo)本

B、渾源窯

渾源窯絞胎因?yàn)橘Y料有限,從窯址發(fā)掘標(biāo)本看,僅能看出全絞胎一種工藝,即器物內(nèi)外皆為絞胎。

渾源窯標(biāo)本

C、當(dāng)陽(yáng)峪窯

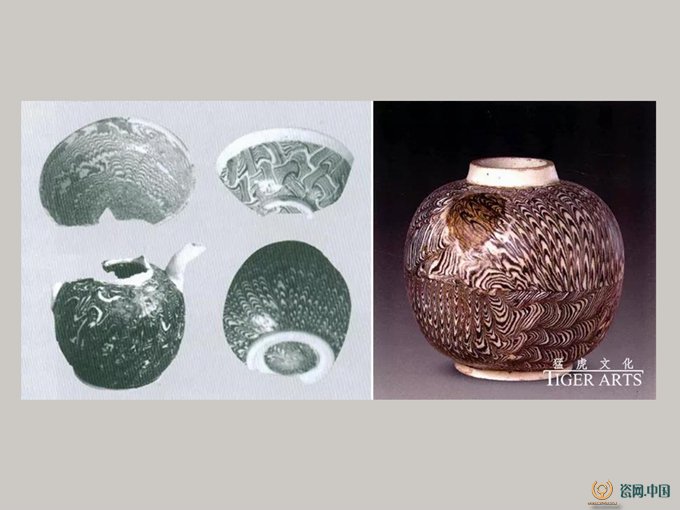

當(dāng)陽(yáng)峪窯絞胎器物為全絞胎工藝。器物的口沿和底足,多用白胎瓷土裝飾。絞合的花紋多變,以窯址發(fā)掘標(biāo)本統(tǒng)計(jì),多達(dá)數(shù)十種之多,如圖河南考古研究院藏當(dāng)陽(yáng)峪礦山窯址出土絞胎瓷殘件。個(gè)別器型器物有接坯痕跡,即器物上下兩部分由兩塊胎泥制好后再接坯,如圖故宮藏當(dāng)陽(yáng)峪窯絞胎罐。

當(dāng)陽(yáng)峪礦山窯址標(biāo)本、故宮藏當(dāng)陽(yáng)峪窯絞胎罐

D、淄博窯

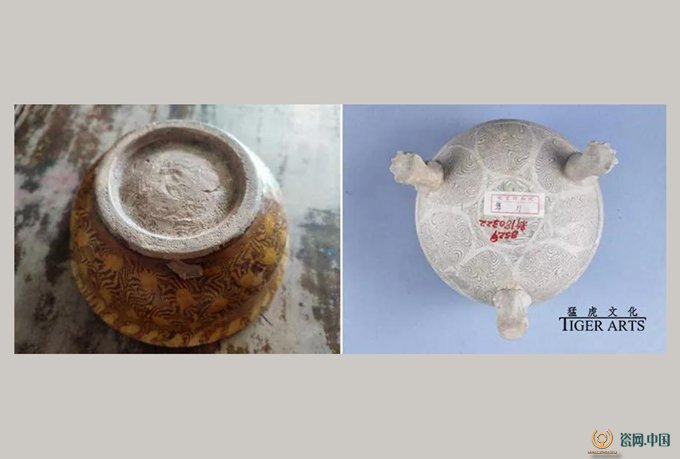

淄博窯絞胎據(jù)窯址出土標(biāo)本以及館藏器物觀察,為內(nèi)外全絞胎器物。器物的口沿和底足,用淺色瓷土裝飾,如圖為窯址發(fā)掘標(biāo)本(民間藏品)。其中絞胎缽在胎體外貼塑鼓釘紋飾,為其特色(上海博物院藏淄博窯黃釉絞胎缽)。

淄博窯標(biāo)本、上海博物館藏淄博窯黃釉絞胎缽

3、模塑

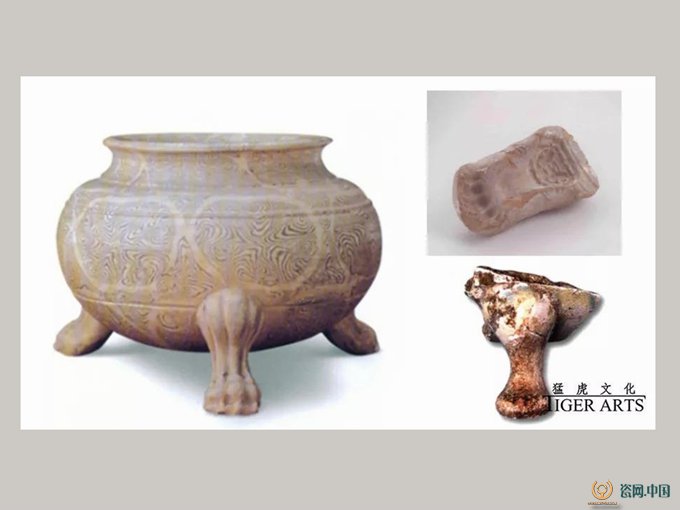

絞胎器物根據(jù)自身工藝特點(diǎn),決定其只能用模具塑造工藝塑造器型,即將絞合好的絞胎貼片根據(jù)不同造型,通過(guò)相應(yīng)模具,以拼接、擠壓、鑲嵌等手法模塑。器型復(fù)雜的,需要先制好各個(gè)部件,繼而使用漿水粘接最終成型。在鞏縣窯、渾源窯、當(dāng)陽(yáng)峪窯窯址都有大量的模具出土,應(yīng)用在絞胎器物和其它器物的制作上。模具一般使用當(dāng)?shù)剌^細(xì)的粘土制成,經(jīng)過(guò)計(jì)算好器物燒制收縮率后確定尺寸,在較低的溫度下烘烤,使其具有一定的強(qiáng)度,并保持較高的氣孔率使其具有較強(qiáng)的吸濕能力。當(dāng)絞好的胎泥在模具上定型時(shí),靠外界的壓力使胎泥緊貼在模具上。在這個(gè)過(guò)程中,模具同時(shí)吸附胎泥中的一部分水分而呈半干狀態(tài),以利脫模。如在鞏縣黃冶窯址、白河窯址即發(fā)現(xiàn)與故宮唐代絞胎三足爐足腿相同的獸足標(biāo)本和模具。而如執(zhí)壺的流、把,高足器物的足部等,應(yīng)是另外手塑或者模塑而成,再與絞胎部分粘接。

故宮唐絞胎三足爐、鞏縣黃冶窯、白河窯獸足標(biāo)本和模具

4、打磨修整

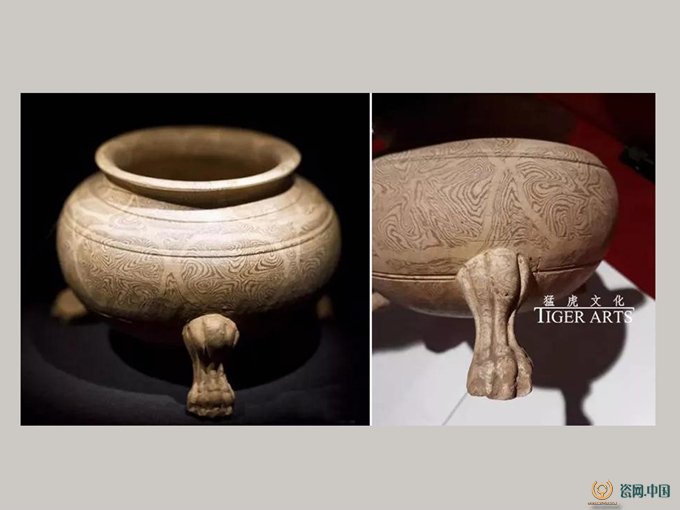

絞胎器物經(jīng)過(guò)模塑成型后,需要進(jìn)一步打磨其接坯痕跡,如口沿、底足的白胎銜接處,三足爐與獸足的銜接處等。經(jīng)過(guò)刮削、修整、干燥后待入窯燒制。如2017年意大利某拍賣會(huì)唐絞胎三足爐,在經(jīng)過(guò)模塑之后,器身又在慢輪之上使用工具起出數(shù)道弦紋。

2017年意大利某拍賣會(huì)唐絞胎三足爐

燒制流程

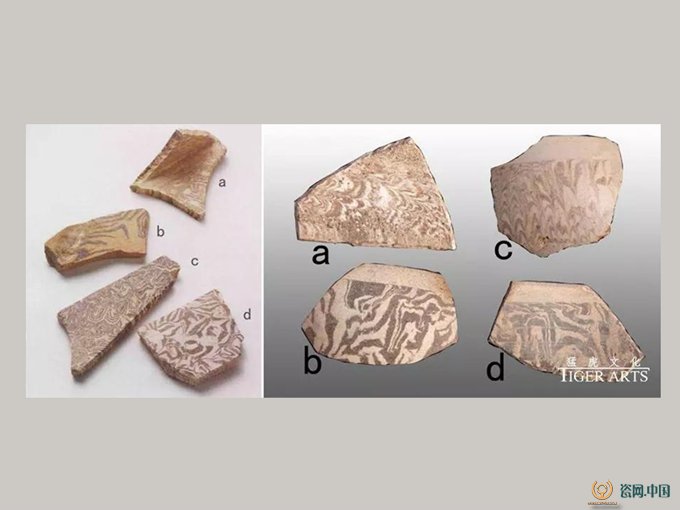

絞胎器物要求深淺兩種顏色的胎土,在燒制過(guò)程中收縮比必須一致,以避免器物開(kāi)裂變形。結(jié)合窯址發(fā)掘報(bào)告和標(biāo)本分析,絞胎器物為二次燒成法,即晾干后的坯件先入窯素?zé)偕嫌院蠖稳敫G燒制成品。在鞏縣黃冶窯、白河窯和當(dāng)陽(yáng)峪窯礦山窯窯址發(fā)掘過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)大量無(wú)釉絞胎坯胎殘片、施釉后未燒結(jié)標(biāo)本,證明絞胎工藝復(fù)雜繁瑣,報(bào)廢率較高。左圖為河南考古研究院藏鞏縣白河窯標(biāo)本(a、b為素?zé)笊嫌裕琧、d為素?zé)覉D為當(dāng)陽(yáng)峪礦山窯標(biāo)本(民間藏品,a、b為素?zé)琧、d為素?zé)笊嫌裕?br />

鞏縣白河窯標(biāo)本、當(dāng)陽(yáng)峪礦山窯標(biāo)本

1、鞏縣窯

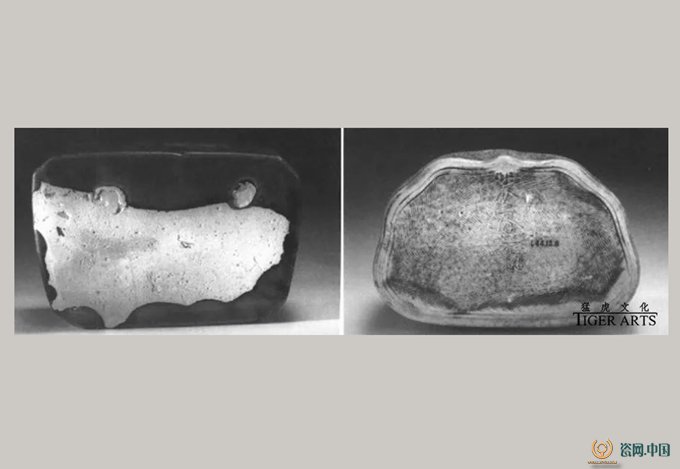

據(jù)河南考古研究院發(fā)掘黃冶、白河窯址報(bào)告得知,唐代鞏縣窯以煤為燃料,燒制溫度約700--800度。窯爐屬于唐宋時(shí)期常見(jiàn)的半倒煙式饅頭窯,有窯前工作面、火膛、窯室、煙囪等。工作面由廢棄的耐火磚組成,火膛平面呈現(xiàn)馬蹄形,底部遺留一層爐灰,窯床上有三層石英砂鋪墊。窯室平面呈現(xiàn)長(zhǎng)方形。如圖為黃冶窯俯視圖、白河窯爐平面圖。在窯址發(fā)掘區(qū)唐代地層沒(méi)有發(fā)現(xiàn)匣缽,而窯床上普遍遺留有彩釉滴痕,據(jù)此推測(cè),絞胎器應(yīng)與三彩器一起,為不加匣缽裸燒而成。燒制過(guò)程中,為了防止落塵和最大限度利用窯室空間,上置一塊塊長(zhǎng)方形耐火墊板形成隔層,然后豎立起多個(gè)圓形支柱,再放置一層器物,逐層加高。鞏義黃冶窯支燒方式示意圖(根據(jù)窯址標(biāo)本復(fù)原示意)。大部分絞胎器物與三彩器物一致,依據(jù)不同器型采用不同的施釉工藝。絞胎枕、碗、爐等多底足不上釉。使用相應(yīng)的杯形、碗形、盤(pán)形、三叉支釘?shù)雀G具,經(jīng)套燒支燒并用的方法燒制。如圖為河南考古研究院鞏縣白河窯址發(fā)掘標(biāo)本(a三叉支釘b支柱c墊板)。實(shí)例如上海博物館藏“杜家花枕”底部,垂釉現(xiàn)象較重,并遺有一環(huán)形墊燒痕。廣州南越王墓博物館藏鞏縣窯黃釉絞胎扁方形枕,底部有“品”字形三小支釘。鞏縣窯黃釉絞胎菱花紋枕,底部有兩處支燒痕跡。鞏縣窯黃釉絞胎裴家花枕,底部有3個(gè)支燒痕。秋水堂舊藏黃釉絞胎碗,底足為無(wú)紋的澀胎,胎色淺白略微帶粉色。故宮博物院藏唐絞胎三足爐底足均為素胎無(wú)釉支燒。另如1958年河南三門峽市區(qū)唐墓出土三足三彩蓋盂,可推測(cè)三彩器與絞胎器是同爐燒造,對(duì)于研究絞胎器的燒造工藝等提供實(shí)物據(jù))。

黃冶窯窯爐、白河窯窯爐

支燒方式復(fù)原示意、白河窯窯具

上海博物館藏“杜家花枕”底部、南越王墓博物館藏鞏縣窯黃釉絞胎扁方形枕

鞏縣窯黃釉絞胎菱花紋枕、鞏縣窯黃釉絞胎裴家花枕

秋水堂舊藏黃釉絞胎碗底足、故宮博物院藏唐絞胎三足爐底足

3、渾源窯

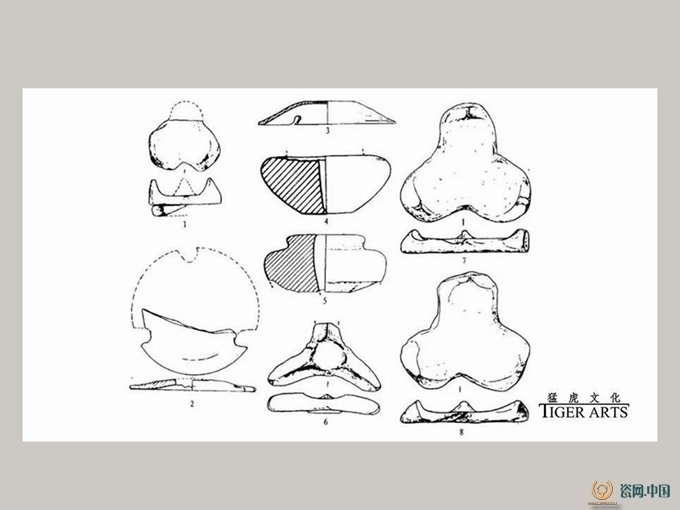

根據(jù)窯址發(fā)掘資料得知,在窯址采集有三彩器和帶有三彩釉的三叉支具,還發(fā)現(xiàn)三彩器物與絞胎器物相粘連的器物,也見(jiàn)三彩及絞胎器的素?zé)?jù)此推測(cè),渾源窯絞胎極有可能與三彩器物一起采取低溫裸燒工藝。絞胎器物的裝燒工藝,采用正燒法,大小相套,每件器物之間間隔墊餅和支釘。窯具采用精細(xì)的瓷泥制作。如圖山西考古研究所藏渾源窯標(biāo)本觀察,渾源窯絞胎碗底足為滿釉支燒,在底足和碗心處皆可見(jiàn)支釘痕(紅圈內(nèi))。以及窯址出土窯具示意圖。

渾源窯標(biāo)本

窯址出土窯具示意圖

4、當(dāng)陽(yáng)峪窯

根據(jù)窯址發(fā)掘資料和標(biāo)本分析,當(dāng)陽(yáng)峪窯以煤為燃料,絞胎器物燒制溫度有低溫(800-1000度左右),也有一部分瓷化程度好的高溫(1100度以上)。窯爐由窯前工作面、送料口、火膛、窯室、煙囪和護(hù)墻組成。火膛呈半月形。窯室平面為橫長(zhǎng)方形,窯床上遺留白色石英顆粒。當(dāng)陽(yáng)峪窯絞胎器物產(chǎn)量巨大,在礦山窯出土可復(fù)原絞胎器近300件,其中一個(gè)灰坑內(nèi)發(fā)掘出大量的絞胎殘件,復(fù)原器物近200件,器類有碗、缽、盒、盤(pán)、罐、壺、枕、瓶、盆,其中碗、盤(pán)、罐可分多種型式,有的碗、盤(pán)、盆直徑都在20㎝以上。

絞胎器的燒造方法,如盞類,底足滿釉。一般采用漏斗形匣缽正燒(如圖)。底部采用精細(xì)的白泥制作三角支釘墊燒,支釘圓潤(rùn)飽滿,釘腳纖細(xì)(紅圈內(nèi))。保證坯件在窯里焙燒時(shí)膨脹收縮都和支釘一致。方法是底足粘接四只支釘,使圈足與下面物件相隔離,下面的碗碟類器物往往會(huì)在內(nèi)底釉面上留有支釘痕。

如缽類器物,底足滿釉,在底足和碗心處皆可見(jiàn)支釘痕(紅圈內(nèi))。從標(biāo)本觀察,在口沿上釉后,又刮掉釉面作為澀口,即“芒口”。推測(cè)為使用盤(pán)形支圈,方法為支圈正面朝上,在支圈的外壁覆置器物(支圈上多留有承托口沿所留下的同心圓痕跡)。這種盤(pán)形支圈還有二次利用的痕跡,即在支圈內(nèi)底沿圓孔邊緣一周放置支釘,支撐缽類器物。

如絞胎罐(故宮博物院藏)、執(zhí)壺(民間藏品)等器型,圈足及底部多無(wú)釉,推測(cè)可能為筒形匣缽墊餅支燒,方法為在匣缽底部放置圓形墊餅或者墊圈,其上再放置器物,一個(gè)匣缽內(nèi)放置一件器物,然后將相同尺寸的匣缽依次疊成柱狀燒造。

當(dāng)陽(yáng)峪窯盞類標(biāo)本

河南考古研究院藏窯址發(fā)掘三角支釘、漏斗形匣缽裝燒方式復(fù)原圖