邢窯器物在造型方面有著共同的藝術(shù)風(fēng)格,邢窯器物具有圓唇口、短頸、豐肩和鼓腹的特點,構(gòu)成了莊重大方的體態(tài),而這些長短曲線、直線的巧妙結(jié)合又使得邢窯器物具有了雍容華貴之美。陶瓷器皿既是實用品,又是藝術(shù)品,唐代邢窯的工匠將玉石雕刻,金銀器的造型藝術(shù)應(yīng)用于陶瓷制造上,在實用與藝術(shù)的結(jié)合上加以卓越的創(chuàng)造,制出了大量千古贊賞的佳品。如玉璧底碗白如霜雪、碗底形如玉璧,還有花口瓣足碗、高足杯等,都是仿金銀器形制的制品,既作為盛裝食物的實用品,又能滿足觀賞的審美要求。邢瓷胎質(zhì)潔白細(xì)膩,釉色瑩潤泛青,用于形體凝重樸實的器物上,顯得豐滿端莊,華貴典雅。另外邢窯器物的形體既有直線又有弧線,但以弧線為主。整體線條有行有止,有抑有揚,或一氣呵成激流直瀉,或蜿蜒曲轉(zhuǎn)舒緩有序,特別是白瓷罐口沿下那條轉(zhuǎn)折的線角, 起到畫龍點睛的作用, 給完美的形體增添了生氣。邢窯器物造型樸素大方,線條飽滿酣暢,制作規(guī)整精細(xì),釉色銀白恬靜,給人以既雍容飽滿而又凝重大方的美感。

北齊時期,瓷器的胎體厚重,胎質(zhì)較粗,胎色灰黃,一般不施化妝土,釉色多呈青綠或黃綠色。造型特征是:質(zhì)樸、凝重、粗獷。

唐朝社會生產(chǎn)力得以恢復(fù)發(fā)展,經(jīng)濟(jì)、文化貿(mào)易空前繁榮,各種手工業(yè)蓬勃發(fā)展。唐代邢窯更進(jìn)一步精選胎釉原料, 旋坯技法更為規(guī)范,采用匣缽正燒法,消除了器物內(nèi)的支燒痕,嚴(yán)格控制火候,產(chǎn)品瓷化而不過燒,保證了造型的神韻。種類增多,有大量生活用品,也有不少的陳設(shè)品。器物的造型特征是:體態(tài)豐盈,莊重大方,賞用結(jié)合。

五代時期全國統(tǒng)一的局面崩潰,時逢亂世。此時的器物胎質(zhì)粗松,胎色多灰黃或青灰,釉色多灰白,釉下多施化妝土,制作工藝粗糙,其器物造型特征是:飾用結(jié)合,重在功能,粗質(zhì)細(xì)作。

北宋時期邢窯與鞏縣窯、越窯、耀州窯、定窯等名窯一樣,仍有不少精品作為貢品進(jìn)入皇室。此時器物的造型特征是:秀麗浮華,體態(tài)輕盈修長。

金元明時期,我國北方遭受戰(zhàn)亂,但為滿足社會需求,臨城縣南程村、山下村、解村、射獸村等窯場又相繼恢復(fù)了陶瓷生產(chǎn)。在制瓷工藝和裝飾方法上借鑒了定窯的手法,但制品的精細(xì)程度略遜于定窯。其器物的造型特征是:單調(diào)而不單一,實用功能更加突出,體態(tài)輕薄。

在裝飾方法方面,邢窯裝飾種類較多,有弦紋、模印、戳印、壓印、按壓、雕塑、貼塑、捏塑、刻劃、鏤空、削邊、三彩、點彩等。邢窯裝飾技法總體上以胎形裝飾為主,也有少量的點彩裝飾手法。而各階段的裝飾都直接或間接地反映出相應(yīng)時期的審美趨向。邢窯裝飾由最初的光素?zé)o紋發(fā)展到胎形裝飾,再到工具裝飾,不僅說明了人們對美好事物的不斷追求,同時也是市場競爭使各窯場之間互相學(xué)習(xí)和影響的結(jié)果。

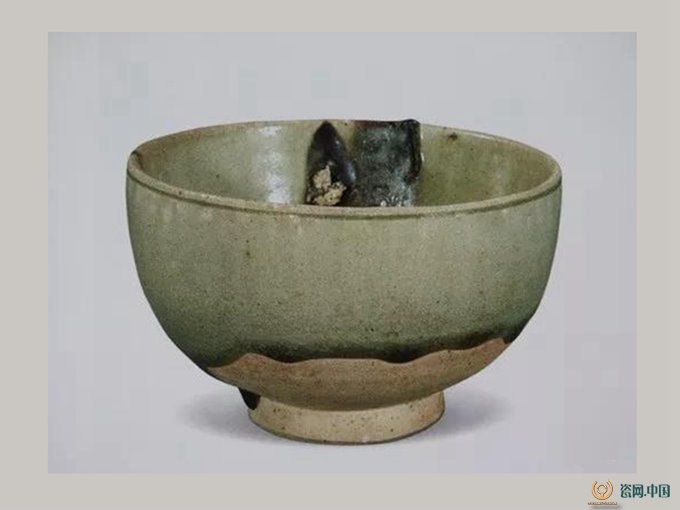

北朝青釉碗 高7.8厘米 口徑12.4厘米 足徑5.3厘米

口微斂,弧腹,實足。胎白泛灰,較細(xì)膩,堅硬。釉面光澤較好,積釉處呈草綠色,有開片,較通透。器里外有兩處深茄紫色釉斑,系燒窯時其它物體滴落所致。

北朝至初唐(下限約到7世紀(jì)中葉),裝飾技法使用較多,主要有弦紋、貼塑、模印(印花)、戳印、刻劃、點彩和單色彩等。涉及器物種類較為廣泛。但就整體而言,以模印、旋紋為主,而刻劃、戳印主要用于制作模具,裝飾以胎形裝飾為主,樸實自然。

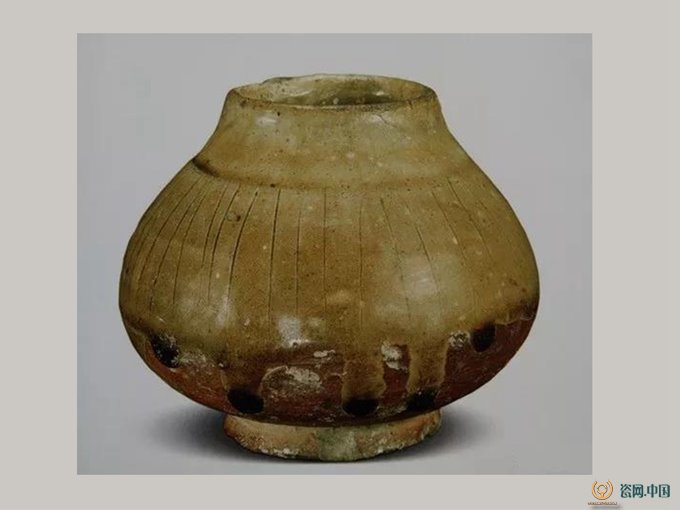

隋青釉豎線紋雞心罐 高7.8厘米 口徑4.1厘米 足徑5厘米

直口,圓唇,鼓腹,餅狀實足微外撇,腹部刻豎線紋一周。胎表呈赭石色,堅硬。半釉,釉光亮,色黃綠,有淚痕。

北朝至隋黃釉印花雙系扁壺 高25.4厘米 口徑5.6厘米 足徑16厘米

斜直口,平唇,頸稍長,扁圓腹,平足外撇。肩部有兩鴛鴦系,正反兩面滿飾印花圖,外飾聯(lián)珠紋,內(nèi)飾葡萄靈芝紋。中間一對舞人,下有一對獸。該壺模制精細(xì)、清楚。釉色淺土黃,釉下掛白色化妝土,積釉處醬褐色。

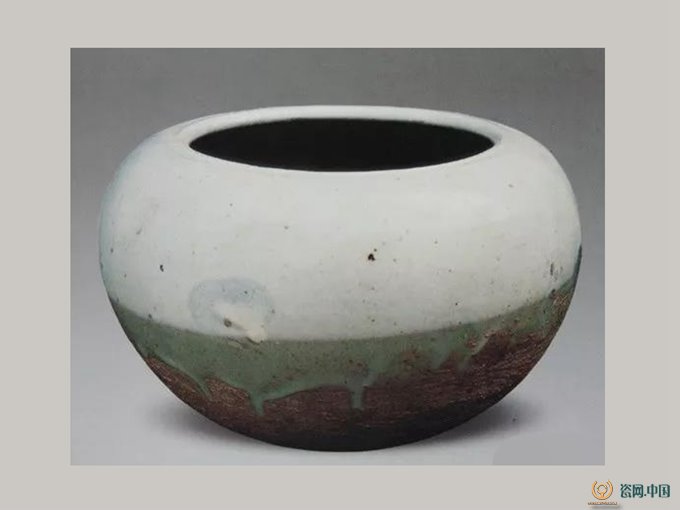

隋白釉缽 高12厘米 口徑12.5厘米 底徑6.8厘米

束口,豐肩,弧腹,圓底。器形碩大飽滿簡潔實用。釉下施化妝土,胎質(zhì)灰白堅硬。肩及上腹部施白釉,釉色白凈。

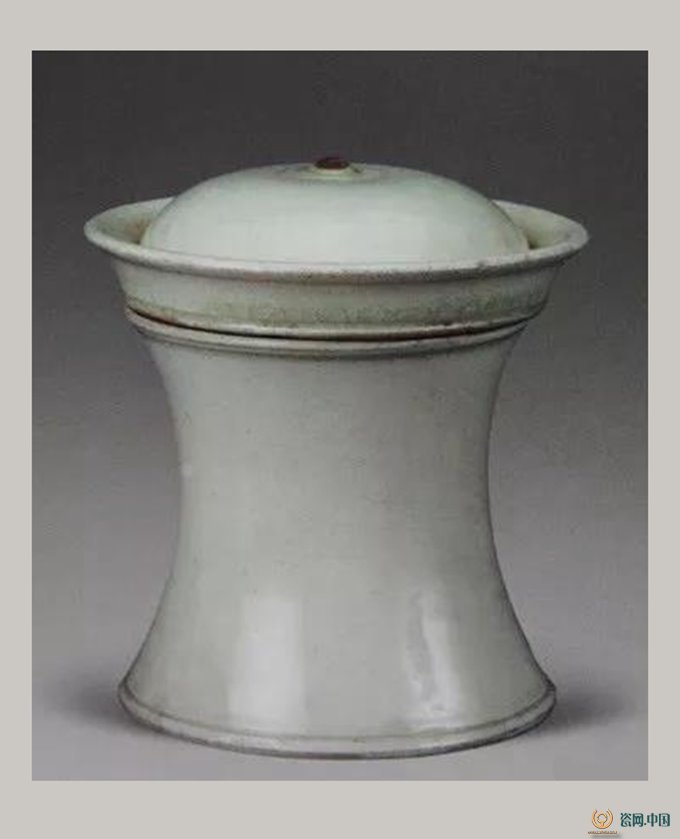

隋白釉束腰蓋罐 高12.5厘米 口徑12厘米 底徑18厘米 1954年陜西省西安市郭家灘姬威墓出土 陜西歷史博物館藏

器形如尊,束腰,底徑略大于口徑而與蓋徑相同。蓋沿外侈,中部圓鼓如覆盆形,鈕缺失。罐身口沿與底沿上各陰刻一周弦紋。胎白質(zhì)細(xì),器身內(nèi)外施白釉,略泛黃色,釉面有冰裂紋。

隋代開始用化妝土裝飾青灰色胎體,而后更進(jìn)一步用白色粘土制胎,燒造粗白瓷。工藝水平顯著提高,胎料制備精細(xì),旋削工整,裝燒考究,立式器皿顯著增多造型。特征是:挺拔、豪放。

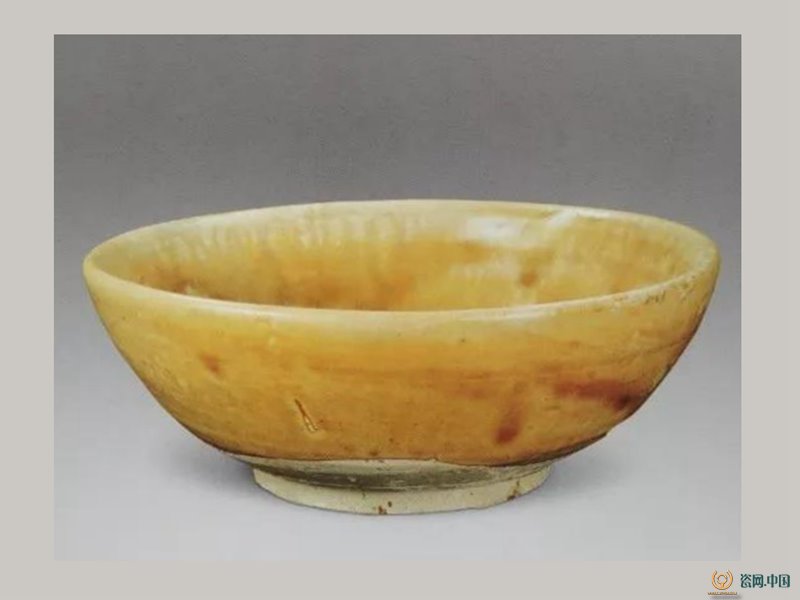

唐黃釉碗 高6.4厘米 口徑17.7厘米 足徑8.3厘米 河北省臺商都博物館藏

敞口,餅狀實足。胎色灰白,胎質(zhì)堅硬,胎體厚重,施白色化妝土,外半。釉色由上而下為淺黃、深黃、赭黃至褐色,色階多變,釉光潤無開片。

唐白釉三足盤 高3.5厘米 口徑15厘米 1978年河北省臨城縣中羊泉村唐墓出土 河北省文物研究所藏

敞口,唇外卷,淺盤形,三獸形矮足外撤。細(xì)白胎,通體施白釉,釉色泛青,盤外底中心部位無釉。

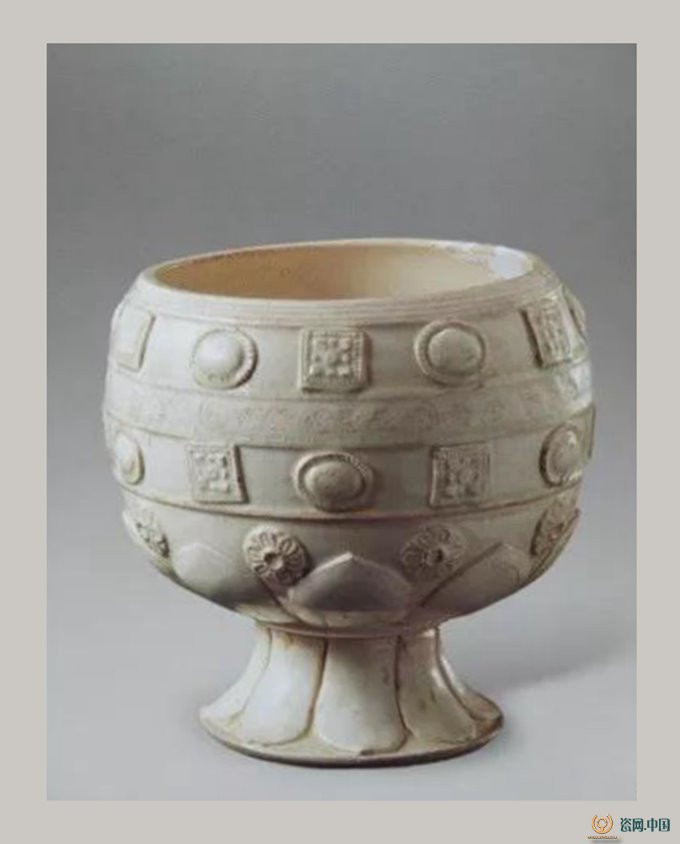

唐白瓷堆花高足缽 高23厘米 口徑19.5厘米 足徑18.2厘米1956年陜西省西安市東郊段伯陽墓出土 陜西歷史博物館藏

斂口,圓腹,喇叭形高足,裝飾采用了輪制、堆塑、模印等技法。口沿施一組弦紋。弦紋以下方形為八瓣寶相花朵,圓形似寶石狀,周邊皆以聯(lián)珠紋圍繞。第二層是在上下弦紋隔出的區(qū)間里,用陽模印出圓形梅花紋。第三層與第一層相同。下腹部堆貼仰狀圓碩的蓮瓣,蓮瓣間堆貼團(tuán)花高足上貼飾并列覆狀的蓮瓣,有浮雕的藝木效果。坯胎輪制,胎色白中略泛黃。此缽施白釉,秞色白中泛青,釉質(zhì)明亮。

唐白釉刻花鴨式水注 高7.3厘米 長13.2厘米 口徑7.4×5.6厘米 故官博物院藏

鴨眼點黑彩為睛,翅劃刻羽毛紋,翅尾有凝聚的玻璃質(zhì)釉。鴨縮頸合翅呈俯臥狀,背上為海棠花式口,腹內(nèi)底部俯一小龜,龜身下有孔通向鴨嘴為流,鴨雙足即為器足。細(xì)白胎,通體施白釉,釉色白中泛青。

唐黃釉席紋罐 高9.2厘米 口徑9.6厘米 足徑10.2厘米

唇口,矮頸,豐肩,束腰,矮腹,平底。肩刻席紋,腰有多道弦紋。通體施黃釉,胎灰白,稍粗。

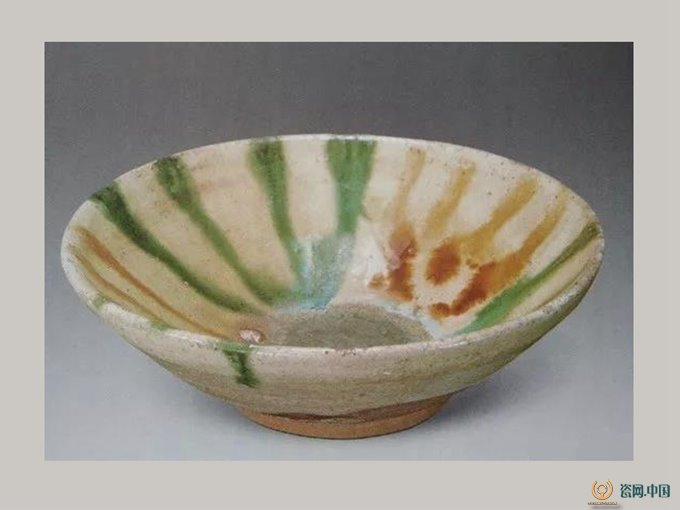

唐三彩碗 高4.5厘米 口徑14.5厘米 底徑6.3厘米

敞口,曲腹,餅狀實足,厚胎,內(nèi)有三支釘陶胎,胎色粉白,內(nèi)施黃、綠、白三種色釉,釉面光亮。外半釉。

盛唐時期(大致從7世紀(jì)中葉至8世紀(jì)中葉),產(chǎn)生了削邊、鏤空、雕塑和三彩裝飾技法。削邊使用不多,鏤空、三彩只在本期發(fā)現(xiàn)。模印使用仍然較多。本期邢窯裝飾技法仍以胎形裝飾為主,但三彩以及刻劃、削邊、鏤空等裝飾的應(yīng)用,使得邢窯裝飾逐漸走向一個嶄新時期。

中唐時期(大致從8世紀(jì)中葉至9世紀(jì)中葉),本時期裝飾向更多器物擴(kuò)展使用,裝飾特點較為鮮明。執(zhí)壺等器物的大量生產(chǎn),使得胎形裝飾中捏塑、貼塑使用較多,模印的使用仍然不多。刻劃使用較多,弦紋使用仍然較為廣泛。另外出現(xiàn)了一些特有裝飾如黃釉執(zhí)壺上的壓印扁紋。

晚唐至五代白釉穿帶壺 高24厘米 口徑6.2厘米 足徑9.2厘米

侈口,平板沿,長頸,圓肩鼓腹,圈足,肩下和腹下有垂直相貫的穿帶橫耳。穿帶孔內(nèi)和兩側(cè)有三道凹陷,肩有三道輪弦紋,穿帶耳壓印有菱形紋飾。胎色潔白,質(zhì)細(xì)而堅硬。釉色白中泛青,質(zhì)感潤澤,足無釉。

晚唐至五代(大致從9世紀(jì)中葉到10世紀(jì)中葉),邢窯的裝飾技法使用較多,有模印、壓印、按壓、雕塑、捏塑、貼塑、戳印、點彩、削邊、刻劃等。裝飾器物較為齊全,涉及碗、盤、罐、執(zhí)壺、缽、穿帶壺、雙魚瓶、小瓷塑等。本時期特有的裝飾技法點彩由原來的釉上彩發(fā)展為釉下彩,雙魚瓶集刻劃、貼花、戳印等裝飾技術(shù)于一體。削邊大多削得較淺,有的只稍稍壓低一點,或用工具在器物口沿上向里按壓成為花口,又省力又不失美觀。

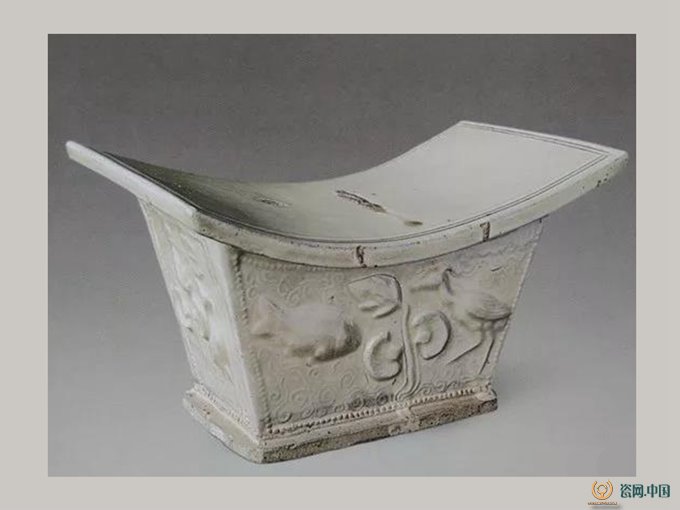

北宋白釉印花長方枕 高10.4厘米 面長17.5厘米 面寬10厘米1996年河北省臨城縣崗頭一磚廠出土 河北省博物館藏

枕呈長方形,上呈曲板狀,枕面四周陰刻雙道弦紋,正反面印鶴、魚戲蓮紋。橫面分別印立鶴蓮花紋,四立面均襯水波底紋和聯(lián)珠紋,下為一板形平底。胎灰白,較堅硬,秞色白中泛黃,較光潤。

北宋時期的裝飾方法主要有印坯、貼花、刻花、戳印、黃綠釉彩、褐彩及捏雕等。

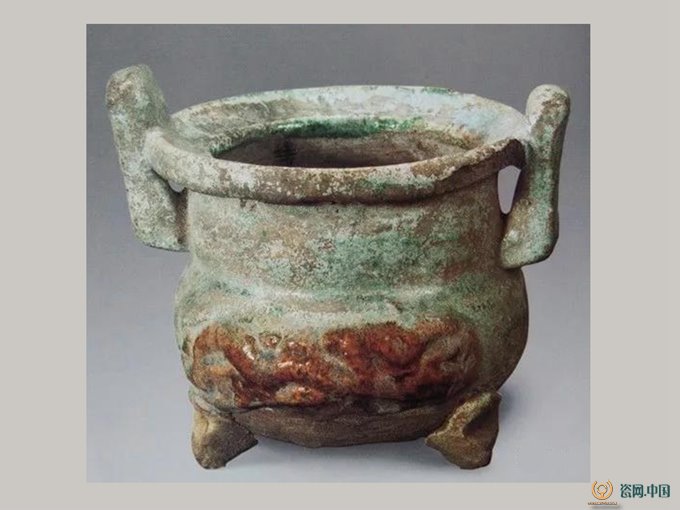

元三彩雙耳龍紋爐 通高9.3厘米 口徑9.2厘米

雙耳,侈口,板沿,直頸,扁腹,腹貼印龍紋,平底微凹,底墨書“至元三年”,可能是購置或使用時所寫。底下粘有三角形三足。施低溫鉛釉,呈紅、綠兩色,陶胎此器與臨城縣射獸東窯址出土三彩完全一致。

金元時期的裝飾方法主要有刻劃花、印花鐵銹花、剔花、三彩釉、梅花點等。