第一部分,白瓷出現的意義。華北地區五世紀末到6世紀初陶瓷生產的主流是低溫深色鉛釉陶,但是經過一個世紀的發展,到6、7世紀之交,出現了質量上乘的白瓷。白瓷的創燒是中國陶瓷史的重要轉折,從此之后高溫陶瓷成為中國陶瓷生產的主流,而各類彩繪瓷也在白瓷的基礎上蓬勃發展起來。從全世界范圍來看,白瓷的創燒同樣具有重要的意義。從9世紀開始,中國北方的白瓷開始銷往中東,西方世界視白瓷為奇跡,他們不了解白瓷究竟是什么材料,也不知道它是怎么制造出來的。直到17、8世紀,傳教士在中國考察了瓷器的生產并傳回制作方法,歐洲才燒制出了白瓷。所以白瓷不僅在中國北方、全中國,甚至全世界都是很重要的人造材料。

第二部分,研究白瓷起源面臨的問題。研究白瓷起源需要解決的問題主要有三個方面。第一個問題是技術品類無法區分。在白瓷誕生的一個世紀中,北方的陶瓷產品主要有鉛釉陶、青瓷和白瓷三種。僅憑肉眼觀察顏色和形制,常常無法正確區分這三種陶瓷器。本研究使用便攜式X射線熒光光譜儀對陶瓷的釉面進行定性分析,區分出鉛釉器物和鈣釉器物。第二個問題是確定產地。討論北方陶瓷技術需要追溯到操作鏈的生產環節,從窯址發掘出土情況開始討論,大量墓葬和居址出土的材料體現的是陶瓷的消費與流通狀況,屬于操作鏈的末端,不同遺跡出土的材料要區別對待。本研究結合紀年墓葬出土遺物,通過實地田野調查,確定6世紀北方窯址。第三個問題是推測生產時間。自南北朝時期,北方的墓志制度固定了下來。本研究對110座6世紀北方紀年墓中出土的近千件陶瓷器進行了編年研究,依次推測窯址的生產年代,進而探討北方陶瓷生產技術的演變進程。

迄今發現的6世紀北方陶瓷生產的窯址集中分布在北方的東部,也就是華北平原。大致可以看出4個生產中心,分別是魯西南的淄博、臨沂、棗莊到蘇北徐州一帶,太行山東麓豫北冀南的邯鄲、安陽一帶,此地以北的邢臺市一帶和洛陽周邊。基于學者們對公元6世紀的城址開展的城市考古工作,在平城、洛陽、鄴城、晉陽和長安這五個都城附近的皇室陵墓及陪葬墓內出土了大量6世紀的陶瓷器,同時在山東、河北等地的家族墓地中也有許多重要發現。通過對這些紀年墓中出土的936件陶瓷器進行技術種類區分,并開展類型學和年代學的研究,將六世紀的陶瓷生產及消費狀況劃分為三個階段。

第一階段(490s-540s)是北魏遷都洛陽以后到北齊之前。這一時期青瓷數量較多,質量精美且與南方青瓷較為相似,鉛釉陶數量較少,以深色低溫釉陶為主。

第二階段(550s-570s)主要是北齊時期,這一時期的青瓷數量減少,而鉛釉陶的數量和種類劇增,出現了裝飾華麗的淺色胎釉品種及多色品種。

第三階段(580s-600s)是北朝末至隋前期。這一時期鉛釉陶極少,而青瓷和新出現的白瓷一躍成為陶瓷生產的主流,在數量和種類上都有突出的發展。

由此可以看出,在白瓷出現之前,華北地區的陶瓷生產主要有兩個趨勢,一個是鉛釉陶的革新,另一個是青瓷的發展。這兩個趨勢固有先后,然而也在不同的空間范圍內有一部分共時發展的進程。青瓷在六世紀的華北地區經歷了一個從高到底再高的波動,其中的原因,本研究認為主要在于青瓷技術的北傳。(可參閱The Introduction of Celadon Production in North China: Technological Characteristics and Diversity of the Earliest Wares ,Journal of Archaeological Science,2020(114))。基于北魏紀年墓中出土青瓷的事實,一種觀點是青瓷自5世紀起就在北方實現了生產。實際上自青銅時代以來,青瓷一直在北方頗有發現,而其中未必體現的是技術的傳播,而更有可能是物品的交流。對于青瓷技術如何介入北方,是需要重點關注的問題。

第三部分,研究方法及成果。本研究對山東淄博寨里窯、河北邢臺邢窯、河北臨漳曹村窯、河南安陽相州窯、河南漢魏洛陽故城等5處遺址出土的137件鉛釉陶瓷、青瓷和白瓷樣品進行了材料學分析,通過光學顯微鏡、配備能譜儀的掃描電鏡、X射線衍射儀和熱膨脹儀等設備分析了北方六世紀陶瓷的顯微結構、胎釉成分,并對配釉方法、燒成溫度和呈色機制進行了討論。

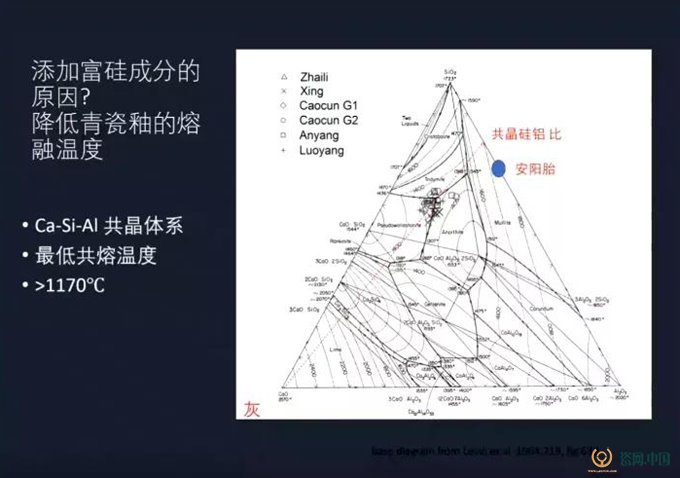

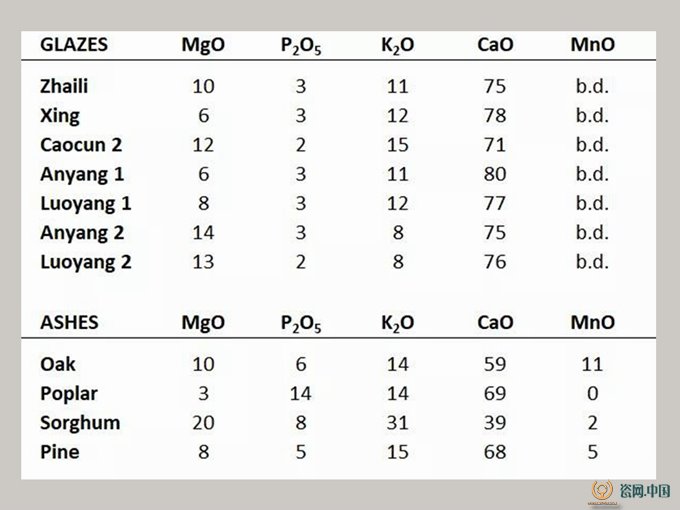

青瓷生產技術從長江中下游傳入華北平原的過程中,因為地理與自然環境的差異,胎體材料從主要含石英和絹云母的變質巖改換為含高嶺較多的二次沉積粘土,在化學構成上這種改變體現為鋁硅比的升高。隨著胎體鋁硅比的升高,南方青瓷所采用的二元配釉方式,即草木灰混合胎土不再適用。為了在可能達到的燒制溫度范圍內成功制作出草木灰釉,北方青瓷的釉大部分都添加了第三種高硅成分,這種成分可能是富含石英的黃土或者河沙,具體使用情況存在一定的區域性差異。邢窯的青瓷是個例外,它沒有添加富硅成分,而是添加了一定含量的鈉。由于華北內陸草木灰通常不會含有大量的鈉,這有可能是學者們建議過的礦物來源諸如鈉長石,也有可能是鹽。在這樣的努力下,北方青瓷在1100到1200攝氏度的范圍內可以實現成功燒制。北方青瓷所采用的草木灰,據分析應該同屬一類植物,其典型特點是含鈣量高,而與南方所用的草木灰相比,最突出的特征是錳的含量極低,所有的樣品中都低于檢測標準。此外,北方早期青瓷的胎釉中著色成分氧化鐵和氧化鈦都主要來自于原材料本身,沒有太多人為添加著色的證據。與北方晚期的青瓷諸如鈞、汝、耀州等窯系的產品相比,其胎釉中的著色成分顯著偏低,這也解釋了為何青瓷創燒于北方之后,白瓷在很短的時間內就誕生了,因為北方早期青瓷的制作技術與白瓷之間沒有顯著的鴻溝。

早期北方青瓷釉中助熔劑成分的共性(重整后)與典型北方植物草木灰成分之間的異同

白瓷的技術特征雖然與青瓷極為相似,例如以富含高嶺的二次沉積粘土制胎、草木灰配釉,高溫一次燒成,而且早期青瓷和白瓷之間的技術性差異只存在于胎釉料的精細程度和著色劑的多少,以及部分白瓷的燒成溫度高于青瓷。然而白瓷的誕生不僅僅是北方青瓷的衍生,在青瓷技術傳入華北之前,華北本地的鉛釉陶燒造技術也經歷了一場變革。以純度較高的高嶺土制作化妝土,進而制胎,從6世紀早期就已經漸次開展。以高嶺土作化妝土的低溫鉛釉陶所施的透明釉,已經采用了氧化鉛加高嶺土加石英的三元配方,這種配方被高嶺土胎的鉛釉陶所繼承,這些實踐都發生在青瓷傳入華北平原之前。可以說華北地區的陶工正是因為高嶺土在鉛釉陶上的應用,才能很快將南方的青瓷技術本地化,熟練地制作出三元配方的青瓷釉。另外,與青瓷技術所體現的均一性不同的是,早期北方白瓷的制作技術體現出了明顯的區域差異。北方青瓷生產技術的統一性,表征的是青瓷技術作為一個整體在華北平原的流傳;而北方白瓷生產技術的多樣性體現了高溫灰釉陶瓷技術在北方本地化的過程,這個過程并不簡單地是南方青瓷技術的北方化,而是融合了北方本地制陶傳統的結果。

第四部分,講座總結。1.公元6世紀中國北方的陶瓷生產技術從胎體材料看由易熔粘土發展為使用富含高嶺土的二次沉積粘土。因著胎土材料的變化,釉的配制從助熔劑加胎土的二元配方演進為添加富硅成分或者復合助熔劑釉的三元配方,這種添加物可能包括黃土、河沙、石英礦、長石、白云石、鹽等。燒制溫度呈現了系統性的提高。2.陶瓷器生產的中心一直在北朝的東部地區,而消費中心體現了以都城為中心的特征,帶釉陶瓷的定位可能是替代金銀器和玻璃器的輕奢品。3.白瓷起源的過程體現了北朝與南朝及中西亞之間的文化互動,展現的是北朝的物質文化從十六國以后的衰落狀態再次發育成型、形成新的北方文化的過程。鉛釉陶被青瓷所取代,可能是基于技術缺陷;而青瓷向白瓷的發展,其直接原因雖是原材料和制作技術,但是,有意識地選擇著色淺淡的高嶺土并追求潔白無暇的效果,體現的是北朝的時代風尚。前人學者提出北朝陶瓷顏色淺淡、裝飾華麗,部分器型體現了對薩珊金屬器和玻璃器的模仿,這種意愿可以說是技術變革的驅動力之一。(作者:黃珊 中國社會科學院考古研究所 英國倫敦大學學院考古學院)