“南海I號”出水德化窯瓷器數量眾多,器形多樣,包括青白釉碗、碟、執壺、瓶、罐、盒、香爐、軍持、器蓋等幾大類。這些瓷器在器形上融匯中外文化因素,既具有自身獨特的傳統文化內涵,體現厚重的歷史文化傳承,又受域外獨特的社會歷史文化影響,打上文化交流的烙印,形成一種多元一體、豐富多樣的新型社會歷史文化風格。

“南海I號”德化窯 多元文化

作為一艘南宋時期遠洋貿易商船,“南海I號”船載了大宗的德化窯瓷器,器形多樣,蘊含多元文化因素,具有深厚的文化淵源。作為外銷瓷,“南海I號”出水德化窯瓷器在器形方面呈現出的特點,兼具中外,既具有自身獨特的傳統文化內涵,體現厚重的文化傳承,又受域外獨特的社會歷史文化影響,打上南宋時期文化交流的烙印,形成一種多元一體、豐富多樣的新型社會歷史文化風格。“南海I號”出水德化窯擁有滿足多樣化市場需求的器物造型,主要分為青白釉碗、碟、執壺、瓶、罐、盒、香爐、軍持、器蓋等幾大類,其中既有民間流傳使用已久的日常生活器具,如碗、瓶、罐、器蓋,又有借鑒模仿金屬器形制而發展豐富起來的器物造型,如香爐、碟、盒、執壺,還有宗教性用器,如軍持,更有獨具域外特色的大碗。

民間傳統常用瓷器

中國民間傳統常用瓷器制造使用歷史悠久,歷代器物造型多有演變,但基本遵循一定的形制演變趨勢。“南海I號”出水德化窯青白釉碗、瓶、罐、器蓋等器物均屬于民間日常普遍使用的器類。這些出水德化窯瓷器反映了中國歷史長河中逐步形成的傳統飲食文化、茶文化、香文化、養鳥文化等,體現出獨具時代特征和東方特色的器用文化。

壹.青白釉碗

碗形器實物可追溯至中國新石器時代陶質碗。碗究竟源于何時何地,目前尚不可考,但是可知至遲到新石器時代,作為盛食器的碗就已登上中國人使用歷史的舞臺,是民間生活使用的常用器皿之一。碗的使用,是社會經濟發展一定程度的產物,體現的是人們追求器具使用的實用性、便捷性,進而發展出一定的器具審美訴求,逐步形成一種沿襲很久的飲食文化1。從新石器時代開始,制作碗的材質不斷發展變化,陶質、瓷質、竹木漆質、玉石質、金屬質(銅金銀鐵鉛錫等),不一而足。至宋代,制瓷業大發展大繁榮,官民窯一片興盛,作為生活日用器的瓷碗產量大、使用廣泛,可餐可飲,早已深入尋常百姓家,并且大量參與到海外貿易中去。

“南海I號”出水德化窯青白釉碗數量少,器型較為簡單,多為芒口碗,可分成葵口瓜棱、敞口淺腹、折沿垂腹、菊瓣形、蓋碗四型。

“南海I號”出水德化窯青白釉小碗作為宋代民窯生產并銷往國外的一種器形,既延續了秦漢隋唐以來不斷外輸的飲食器具文化傳統,又開啟了屬于自身特色的陶瓷文化交流局面,以青白瓷聞名于世。北宋孟元老《東京夢華錄》描述汴京居民生活日常用器具,有“銅鐵器皿、衣箱、磁器之類”。南宋耐得翁游歷臨安(今杭州)寫成《南宋都城紀勝》一書,述及臨安“大小鋪席,皆是廣大物貨”,其中還有專門的青白碗器鋪。南宋吳自牧《夢梁錄》也提到臨安街邊“青白磁器”鋪席,都市居民普遍家常使用“青白瓷器”。由兩宋時期文人筆記可見,當時青白瓷甚至碗商品已實現專門化生產經銷使用狀況。元代汪大淵兩次隨商船異域旅行寫成的《島夷志略》中多次提及貿易之貨“碗”、“粗碗”、“青白花碗”、“花碗”、“青白碗”、“青碗”。碗類瓷器成為外銷瓷的一大代表。明代費信跟隨鄭和四下西洋,寫就《星槎勝覽》,與沿線國家貿易,“貨用青白磁器”、“青白花磁”或“青白花磁器”,是青白瓷的進一步變革。

“南海I號”出水德化窯芒口碗,不僅僅是當時覆燒技術在器形上的生動體現,更提供了異域不同需求人群對其進行金屬鑲邊的操作空間,反映出針對海外市場的特制產品特征。支圈覆燒技術是定窯窯工在北宋后期創造的裝燒技術,后因北方戰亂,隨窯工一起南傳,在南方諸窯口中推廣起來2。德化窯亦不例外,尤其在碗類器上芒口特征明顯。加之,域外喜用金屬器具,可在芒口碗上做進一步的加工處理,形成令人印象深刻的金屬鑲邊習俗。

“南海I號”出水德化窯葵口瓜棱小碗,融匯葵花口、瓜棱形腹、圈足等特征于一身,延續了唐、五代的碗類器造型特點。

“南海I號”出水德化窯菊瓣形小碗,俗稱“斗笠碗”,是五代、宋代飲茶文化發展的結果3。這種碗形在德化窯碗坪侖窯址下層中有所出土,即報告中的六類碗4。同船出水有景德鎮窯青白釉菊瓣盞5、龍泉窯青釉菊瓣盞,形制、紋飾幾近相同,只是胎質釉色相異。

“南海I號”出水德化窯青白釉蓋碗較上述碗類器形制特殊,上加有蓋。早至漢代碗上加蓋的器型已出現,但有其形無其用,作為茶具的蓋碗出現于宋代,明清時期逐漸流行6。宋時,茶文化興盛,蓋碗大量用于茶末粉的存放,但不作為飲具,不同于明清時期的蓋碗茶具7。除德化窯外,定窯、耀州窯、磁州窯、越窯、鈞窯、景德鎮窯、龍泉窯均燒造有蓋碗8。江西婺源縣南宋慶元六年(1200年)汪賡墓出土了一件青白釉蓋碗9,其與“南海I號”出水德化窯青白釉蓋碗形制近同,芒口,弧腹壁較直,矮圈足。

貳.青白釉瓶

國內關于瓶的考古實物,可追溯至新石器時代陶瓶,在歷代墓葬、居址等中多有發現,用途廣泛,可實用可作為明器。六朝至唐宋時期,盤口瓶是南方地區傳統的一種器類,或隨葬,或插花,或盛酒、水,或盛糧食、食物等10。南宋周去非《嶺外代答》風土門·074方言條,“以瓦瓶盛水曰罌”11,說明有專門盛水的罌瓶。元代汪大淵《島夷志略》中貿易之貨除了碗,還包括瓶12,可知瓶類器早已走向國際市場。

“南海I號”出水德化窯青白釉瓶整體來說,器型較小,只可盛放液體或小型物品,如香藥等物。

“南海I號”出水德化窯青白釉瓶數量巨大,類型豐富,大小還是有一定區別的,主要有喇叭口、葫蘆形兩型,喇叭口瓶又有盤口、花口、大小喇叭口之別。

喇叭口瓶的造型好處在于投放物品時的便利性和不易外撒性。“南海I號”出水德化窯青白釉喇叭口瓶,在唐宋越窯青釉喇叭口瓶13、定窯白釉喇叭口瓶、湖田窯瓜棱雙系喇叭口瓶等中均能找到相似的器物特征。

葫蘆形瓶的實物歷史可追溯至新石器時代葫蘆形陶瓶14。由天然葫蘆引發的葫蘆文化歷久彌新,由原始信仰逐步被納入道教和佛教傳播發展中,在瓶壺類器上不斷發揚光大。以葫蘆形瓶為代表的吉祥物,既是道教“八寶”之一,代表壺天仙境,作為道士仙人的法寶靈物,有辟邪之用,又是佛教“八寶”之一,集道、釋福文化于一身15。因此歷代各窯口生產了大量仿葫蘆形陶瓷。宋代佛道盛行,尤其宋真宗、徽宗崇尚道教,尤其徽宗自稱“道君皇帝”。唐五代時期葫蘆形瓷瓶雙腹間幾乎無腰,形體較小16,宋初葫蘆形瓶沿襲前代小型化特征17。北宋時期,葫蘆形瓷器較周正小巧,南宋時期,葫蘆形瓷器更秀美挺拔18。華光礁一號沉船出水德化窯青白釉葫蘆瓶19,與“南海I號”出水德化窯青白釉葫蘆瓶近似,只是腹部更渾圓,飾有覆蓮瓣紋。

叁.青白釉罐

罐的使用歷史可追溯到新石器時代陶質罐,是為滿足日常基本的儲存之需,后來還用于喪葬,或陪葬,或裝尸骨。自誕生以后,各種材質的罐類器不斷出現。隨著社會經濟和制瓷技術的發展,瓷罐開始在社會生產和生活中不斷占據著重要地位。宋代青白釉罐在生產窯址和墓葬考古中發現很多,類型豐富,應用廣泛。

“南海I號”出水德化窯青白釉罐數量不少,但整器較小,依系數不同分為無系、單系、雙系、四系四種罐,很多帶有器蓋。

“南海I號”出水德化窯無系小罐C10①∶44、單系小罐C10①:47均是鳥食罐,且數量各僅一件。至于這兩件是船貨還是船上養鳥用具,根據目前公布的材料還尚不可知。但可肯定的是,養鳥文化在“南海I號”宋代商船上發生并隨之傳播是已然存在的歷史事實。宋代皇家喜愛養鳥,加之市民文化發展,養鳥文化興盛。養鳥所用鳥食罐器具也隨之蓬勃發展。當時南北地區很多窯口均生產鳥食罐。鳥食罐形態各異,釉色、裝飾也各不相同。“南海I號”出水德化窯單系小罐C10①:47在同時代遺址、窯址等中多有同類型的出土。鎮江五條街小學宋代遺址出土一件鳥食罐,胎土潔白細膩,底部無釉,直沿、圓唇、鼓腹,腹部有一圓系20。江西景德鎮楊梅亭古瓷窯亦出土同款式青白瓷鳥食罐,斂口、扁弧腹,下收成平底,外壁壓印有竹編魚簍紋,一側粘有一環系21。其他窯址同類型鳥食罐遍及湖田窯青白釉、寺龍口越窯青釉、白舍饒家山窯青白釉、吉州窯白釉褐彩、龍泉窯青釉、龍泉大窯青釉、官窯青釉等瓷器燒造中。

“南海I號”出水德化窯雙系、四系罐數量較多。值得注意的是,2014-2015年發掘報告中Cb型青白釉印花矮四系罐T0501④c:794(圖1),短頸,瓜棱腹,矮圈足,4層印花,上下兩層覆、仰蓮瓣紋,中間兩層纏枝紋,這類罐與威尼斯圣馬可教堂藏元代德化窯青白釉四系罐幾近相同。“南海I號”出水德化窯雙系、四系罐細分類型更多,款式各異。由此可見,“南海I號”出水的宋代德化窯青白釉四系罐沿革下限歷史至少可至元代,其生產時間之悠久,流傳范圍之廣大,社會影響之深遠,超乎我們的想象。

圖1 青白釉印花四系罐

肆.青白釉器蓋

器蓋是古代器物實用性需求的結果,離不開衛生觀念的發展進步和保溫的需要。器蓋能夠防止灰塵、異物的掉落,起到一定的保溫作用,可用在碗、罐、壺、爐、盒等器物上。

“南海I號”出水德化窯青白釉器蓋數量豐富,種類多樣,按系鈕差異分成無鈕餅狀子口、管鈕餅狀子口、管鈕圈狀子口小器蓋、管鈕子口大器蓋、僧帽鈕、獸紐、穿孔器蓋。

無鈕餅狀子口小器蓋、管鈕餅狀子口小器蓋可用在小口雙系罐、小口四系罐上。管鈕圈狀子口小器蓋一部分用在六棱執壺上。管鈕子口大器蓋一般用在蓋碗上。獸紐器蓋一般用在小口四系罐上。穿孔器蓋一般用在鋪首銜環垂腹執壺上。

仿金屬器瓷器

“南海I號”出水的德化窯瓷器中,很大部分如青白釉香爐、碟、盒、執壺,在造型上借鑒仿制了金屬器,從而形成一種別具一格的器物之美。

壹.青白釉香爐

“南海I號”出水德化窯青白釉三獸足香爐(圖2)僅1件,且殘缺不全,但基本器形仍可見。

圖2 青白釉三獸足香爐

香爐的起源發展離不開用香的演變歷史。宋代,焚香用的香品出現新的篆香,可直接點燃,放入爐灰中即可22。至此,秦漢興起的有蓋熏爐發展出無蓋的香爐這種新器型,“焚香”更普遍,成為時人“四藝”之一。如今,全國各地考古發現了各個時期各種材質、各樣類型的香爐。宋代陳敬《陳氏香譜》卷三“香品器·香爐”條記載:“香爐不拘銀銅鐵錫石,各取其便用,其形或作狻猊、獬豸、鳬鴨之類”,總結的應是熏香爐,“計其人之當作,頭貴穿窿,可泄火氣,置竅不用大都(太多),使香氣回薄,則能耐久”,又說明其工作原理。

兩宋時期,社會上下崇尚古代青銅禮器,盛行復古之氣,瓷香爐外觀多參照古代青銅器的造型。宋代無蓋香爐的種類一般分為高足杯式和仿古式兩種,而仿古式又可分為鼎式、鬲式、簋式(魚耳)、筒式(或稱奩式)等23。“南海I號”出水德化窯青白釉香爐,屬于典型的鼎式爐,仿制特征明顯。同船出水磁灶窯綠釉熏爐亦是仿制銅鼎24,時風使然。

貳.青白釉碟

“南海I號”出水德化窯青白釉碟仿金屬器,類型較為單一,葵口有七瓣、十九瓣、二十瓣、二十一瓣之分,折沿,折腹,印花,形制、紋飾同于景德鎮窯同款青白釉碟,只是釉色、胎體稍異。

碟的使用是飲食文化在器具上進一步發展的結果。碟屬于小型盤,其基本特點是敞口、淺腹、平底、圈足,多與碗配套使用。盤如同碗一樣,可追溯至新石器時代陶盤。瓷盤早至商周時期的原始青瓷盤,其后一直生產使用,且唐宋盤碟出現折腰、葵花口、蓮花口等形制特征。德化窯青白釉多瓣葵口碟器形特征近似同船1989-2004年出水景德鎮窯B型青白釉印花多瓣葵花口盤,只是景德鎮窯B型盤葵花口多達二十八瓣或三十二瓣25。同船還出水磁灶窯綠釉菊瓣菱花口碟、龍泉窯青釉折腰花口碟等,具備同時代造型風格。

叁.青白釉粉盒

宋人偏愛瓷粉盒,瓷粉盒迎來大發展的好時機。南宋陳敬《陳氏香譜》卷三“香品器·香盛”條:“香盛,盛即盒也,其所用之物與爐等,以不生澀枯燥者皆可,仍不用生銅,銅易腥漬。”

粉盒,可裝粉、黛、胭脂或香料,又稱香盒。始見于唐代,發展于五代,盛行于宋元,直至明清。器形多樣,裝飾豐富,實用與藝術相統一。“南海I號”出水德化窯青白釉粉盒數量巨大,類型各異,分為八棱粉盒、瓜棱粉盒、圓形小粉盒、菊瓣形小粉盒、嵌套子母大粉盒幾種。

“南海I號”出水德化窯青白釉八棱、瓜棱粉盒均具有金屬粉盒上的折棱、瓜棱特征。1959年3月,四川德陽先孝泉鎮清真寺發現1件宋代瓜棱形銀盒、1件菊瓣形銀盒26。瓜棱形銀盒平底,盒內有墨書“共計口口正”五字,蓋上飾有雙禽與連枝花紋,外一圈花草紋飾帶。菊瓣形銀盒整器三十二瓣狀,圈足,蓋上飾有雙孔雀與連枝花紋,外亦有一圈花草紋飾帶。

從“南海I號”出水德化窯青白釉嵌套子母大粉盒(圖3)來看,這種粉盒造型實現了眾多化妝物品的集中統一存放,方便又實用,同時具有觀賞藝術性。宋代很多窯口都有燒造。江西景德鎮楊梅亭古瓷窯出土有堆花子母盒,直子口,喇叭狀高圈足,失蓋,內底三等分處粘接三個子盒,子盒呈四瓣花口狀,中間穿插三曲枝瓷小菊花,底心亦粘一朵27。

圖3 青白釉大粉盒

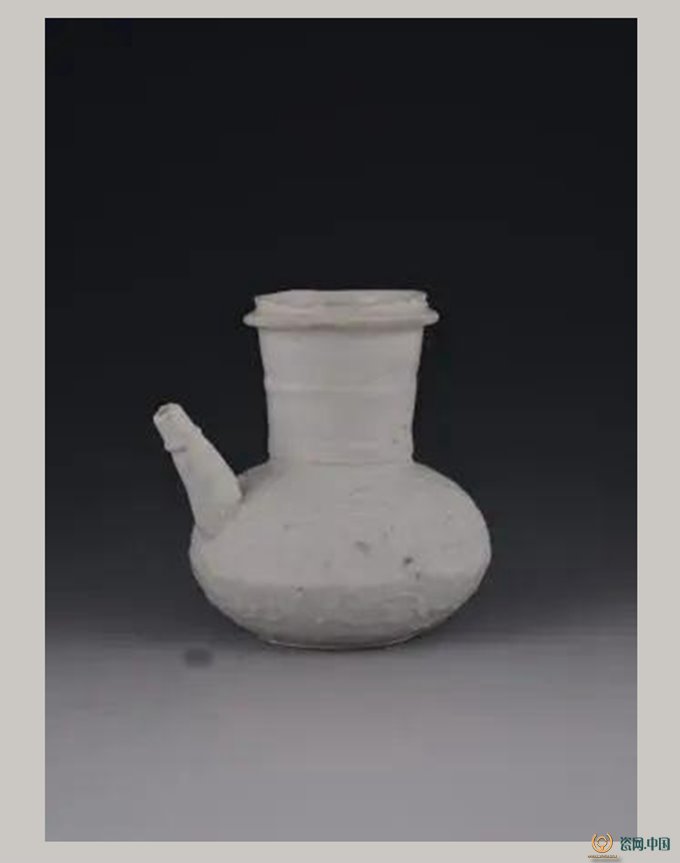

肆.青白釉執壺

瓷執壺誕生于唐,至遲晚唐時已廣泛使用,可作酒器,也可作水器。宋代青白瓷執壺,又稱“水注”,以長曲流、長曲柄、喇叭口、瓜棱腹為主要造型特征,以景德鎮青白瓷為代表28。這時,青白釉瓜棱執壺在造型上承襲了晚唐五代瓜棱執壺的器形特征,沒有前代的大凹大凸之感,棱線更多,更添一種柔和之美。“南海I號”出水的德化窯青白釉執壺屬于景德鎮青白瓷系,在執壺各個造型上均有承襲和發展。

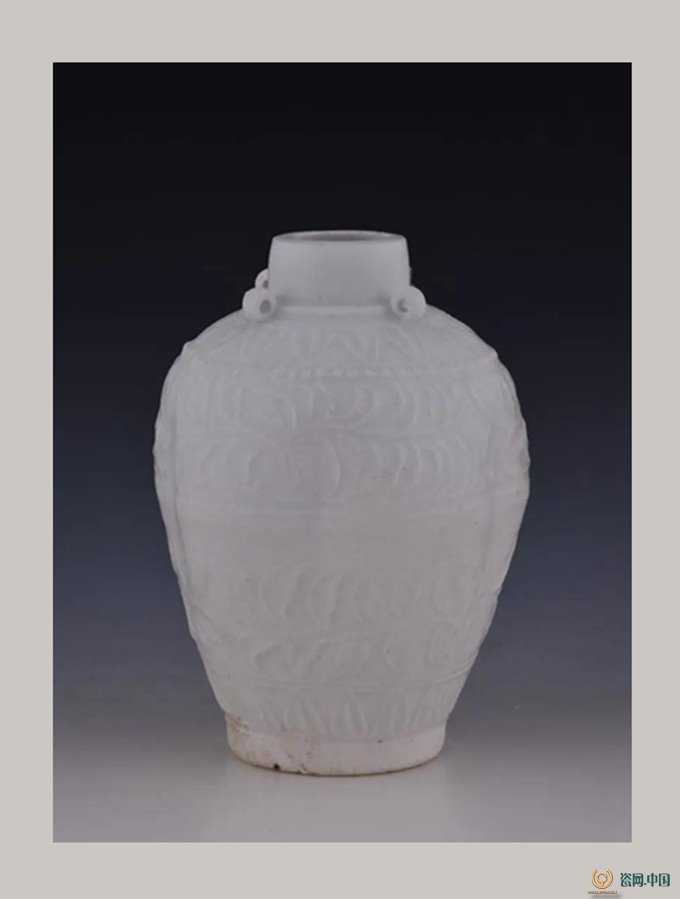

“南海I號”出水德化窯青白釉執壺種類繁多,大致分為矮身鼓腹(圖4)、扁壺、葫蘆形、喇叭口、長頸方流五型,而喇叭口執壺又可分成瓜棱印花、豎棱鼓腹、鋪首銜環垂腹、六棱垂腹幾種。其中,扁壺、瓜棱印花、豎棱鼓腹、鋪首銜環垂腹、六棱垂腹執壺具有明顯的金屬器風格。

圖4 青白釉執壺

宗教性用瓷器

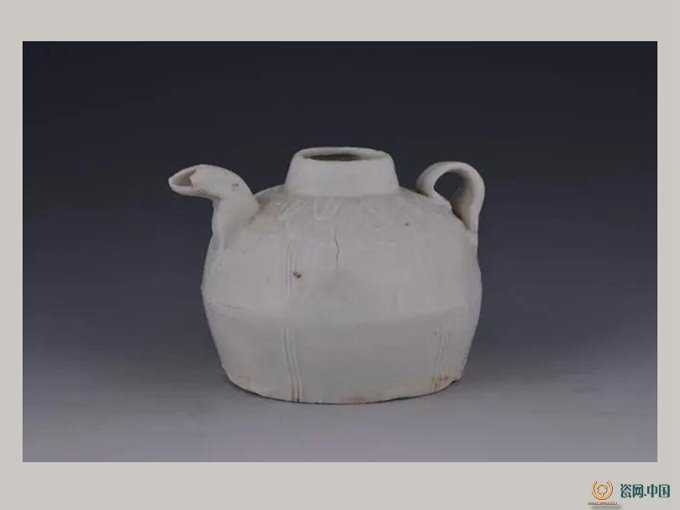

“南海I號”出水德化窯青白釉軍持(圖5)僅一件,時代風格明顯,整體渾圓扁胖,是廣大宗教人士、信徒在宗教儀式以及日常活動中的代表性用器。

軍持始見于隋唐,宋元時期大發展,明清時期仍可見。造型上有流無柄,一般口小腹大。其來源于印度,譯稱多樣,作君持、君遲、軍遲、軍挺、捃稚迦等,俗稱“水瓶”。本來是印度人民日常生活用具,后來為佛教和伊斯蘭教所用,由此打上了濃厚的宗教色彩29。隋唐、北宋時期,軍持造型逐漸由豐圓變為修長,到南宋時期,整器又變得扁圓粗壯,流更長。同船出水磁灶窯綠釉軍持亦是同款風格,扁鼓腹30。

圖5 青白釉軍持

域外特色燒制瓷器

“南海I號”出水德化窯青白釉大碗器型較大,口徑達到30多厘米,數量眾多,多3、4、5、6、7件套裝,或側立,或仰置,或倒扣,依口部特征可分為敞口、斂口、折沿花口(圖6)三類大碗。造型豐富的德化窯青白釉大碗滿足域外同一種日常用器的多樣化、個性化的需求。

德化縣碗坪崙瓷窯址北宋晚期-南宋早中期文化層有大量燒制不成功的大碗,形制和尺寸類似F型碗,因其直徑太大,或燒結在一起,或變形、燒裂31。東南亞、日本等地出土有這種大碗。大碗在東南亞、南亞等地更適合人們圍坐一起吃飯時使用,成為當時的珍貴日常生活用具。除此之外,西亞等國出土的德化窯大碗書有阿拉伯文字,使其帶上濃厚的伊斯蘭教文化色彩,又成為宗教活動中重要的儀式用器32。

圖6 青白釉刻劃花花卉紋折沿花口大盤

結語

通過梳理分析“南海I號”出水德化窯瓷器在器形方面表現出來的多元文化因素,不僅有助于我們了解宋代尤其南宋時期德化窯外銷瓷的基本情況和歷史信息,而且從一個窯口的產品造型視角為我們再現了當時繁盛的中外經貿往來與文化交流的基本面貌。

“南海I號”出水德化窯瓷器,整器素凈淡雅,在器形上,不僅不割斷與傳統器具形制的聯系,傳統的飲食文化、茶文化、香文化、養鳥文化等得以承襲,而且還有創新發展,博采眾多,呈現出一種適應當時整個社會風尚的新型物質文化面貌。如此這般造就了“南海I號”出水德化窯瓷器類型豐富的歷史盛況,既有民間流傳使用已久的常用器具,如碗、瓶、罐、器蓋等,因器變化,生產各種的不同造型,滿足多樣化的國際市場需求,又有借鑒模仿金屬器形而發展豐富起來的器物造型,如香爐、碟、盒、執壺,推陳出新,生產出更符合域外喜好金屬器具的陶瓷仿制品,還有宗教性用器,如軍持,源自域外,又經由中國制造,重新輸往域外,被中外社會所喜愛,更有適應域外社會生活、獨具特色的大碗。