【摘要】支圈覆燒法是將瓷器覆置于支圈窯具進行燒造的方法,在兩宋時期使用頻率較高、流行地域較廣。本文從考古學的角度考察兩宋時期支圈覆燒法的相關問題。將支圈分為盤形支圈與環形組合支圈兩類,對各類型支圈的年代進行考證,認為以往的研究普遍存在年代判定過早的問題,進而進行分期研究。再對傳播方向與路徑進行討論,認為定窯在支圈的傳播中處于優勢和主導地位,其應是盤形支圈的創始窯場。湖田窯環形組合支圈的裝置設計理念亦來源于定窯,又傳播至周邊的江西中部、湖南東部與福建西部地區。福建其他地區窯場則部分接受了湖田窯環形組合支圈的文化因素,并對其進行了揚棄式的再發展。

【關鍵詞】宋代;支圈覆燒法;定窯;湖田窯;芒口將瓷器口沿朝下覆置燒造是兩宋時期較為常見的一類裝燒方式,主要包括釉口覆燒與支圈覆燒兩種。前者屬于疊燒范疇,常通過在內底刮澀圈、放置支釘間隔具與粘釘等方式避免復數件同形器物的粘連。后者則是將器物覆置于支圈窯具進行燒造,是一類使用頻率較高、流行地域較廣的瓷器裝燒方式,是本文研究的重點。由于采用后一方式燒造的器物口沿無釉,形成“芒口”,且其裝燒窯具也較為特殊,故學界對支圈覆燒法關注較多,其研究性文章并不少見。但由于一直未發現關鍵性證據以確定各類支圈窯具的具體出現時間,支圈覆燒法的發展與傳播問題始終未得到很好的解決。本文擬通過現有的考古材料,結合筆者在各地調查所收集的信息,從考古學的角度對支圈覆燒法的相關問題重新進行思考。

一、 支圈的類型與分布

支圈是承托覆燒器物的窯具,其兼具承托和間隔器物兩種作用 [1] ,是研究支圈覆燒法最重要的物質載體,多用瓷土制成。根據整體形制的區別,可以大體將支圈分為兩類。第一類可通稱為盤形支圈,第二類則為環形組合支圈。

(一)盤形支圈

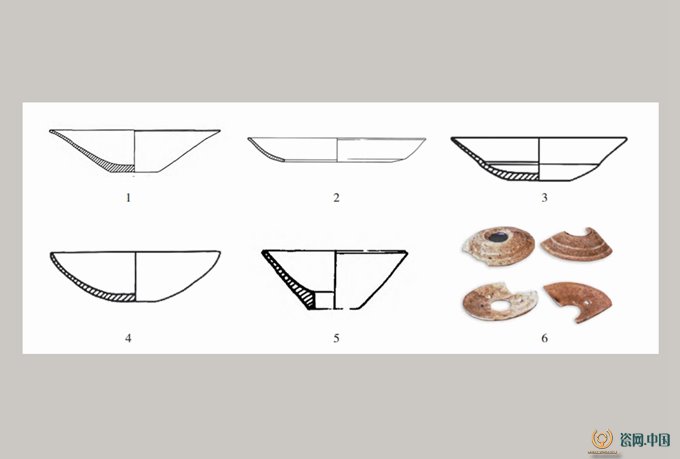

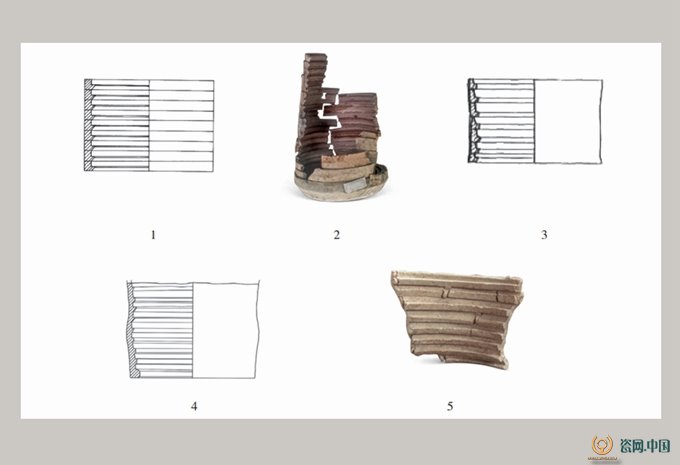

多為斜直壁,胎壁較薄,整體形如盤子,部分無底中空。也有淺碗、缽等造型,本文不再進行區分。瓷胎燒制。可依據內壁是否存在多級出棱,分為兩型。

A 型:無多級出棱。

該型支圈發現于定窯、井陘窯、觀臺磁州窯、盂縣磁窯坡窯與修武當陽峪窯遺址。如2009 年定窯澗磁嶺 A 區發掘出土的 JCAT4 ⑤ b :323(圖一:1),2016 年井陘河東坡窯址調查發現的 16JHD :39[2](圖一:2),1987 年觀臺磁州窯址發掘出土的 Y6 ②:6(圖一:3)、Y5 ②:72[3](圖一:4)以及盂縣磁窯坡窯考古調查發現例 [4](圖一:5)與 2003 年至 2004年修武當陽峪窯址考古發掘出土例 [5](圖一:6)。

圖一 A 型盤形支圈1. 澗磁嶺 A 區例 2. 井陘河東坡例 3、4. 觀臺磁州例 5.盂縣磁窯坡例 6. 修武當陽峪例

B 型:有多級出棱。

多見于景德鎮湖田窯址,也被稱為“多級墊缽”。如景德鎮湖田窯址1988 年至 1999 年發掘出土的 97GT4 ②:203[6](圖二 :1)以及泰順玉塔窯址出土例 [7](圖二 :2)12

圖二 B 型盤形支圈 1.景德鎮湖田例 2. 泰順玉塔例

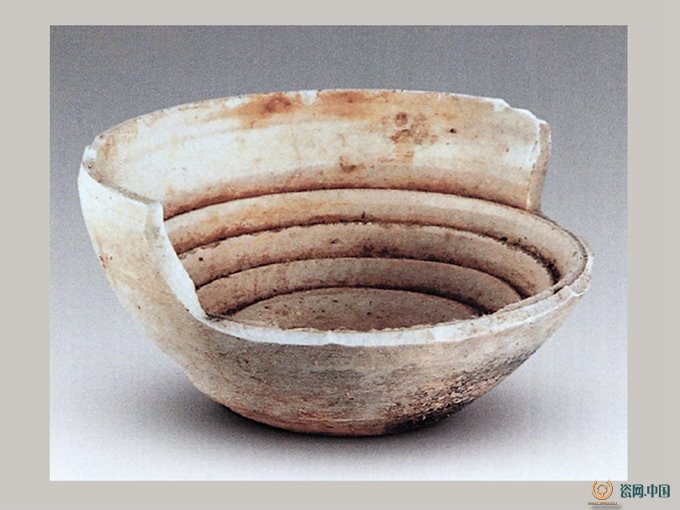

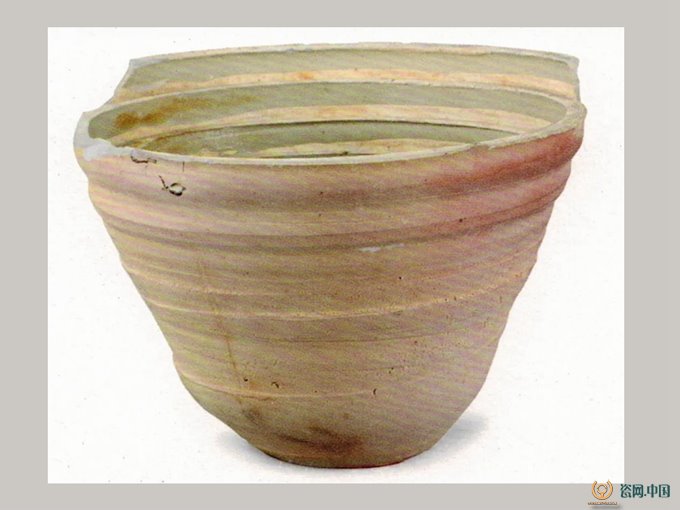

(二)環形組合支圈

根據整體形制的差異,分為兩型。A 型 :正 L 形。依據外壁與出棱轉角處是否凸起,分為兩亞型。Aa 型 :凸起。內壁與出棱轉角大于或等于 90°。目前僅見于北方地區窯場。定窯遺址大量發現有該型支圈,口徑尺寸與外壁高度不一,不再分型。如 2009 年定窯澗磁嶺 A 區發掘出土的 JCAT2 西④:159[8](圖三 :1)。另外,井陘窯 [9](圖三 :2)、臨城南程村窯 [10](圖三 :3)、觀臺磁州窯 [11]、鶴壁集窯 [12](圖三 :4)、焦作窯 [13]、扒村窯 [14]、磁村窯 [15](圖三 :5)、缸瓦窯 [16] 等窯址也有所分布。

圖三 Aa 型環形組合支圈 1. 澗磁嶺 A 區例 2. 井陘例 3. 臨城南程村例 4. 鶴壁集例 5. 磁村例

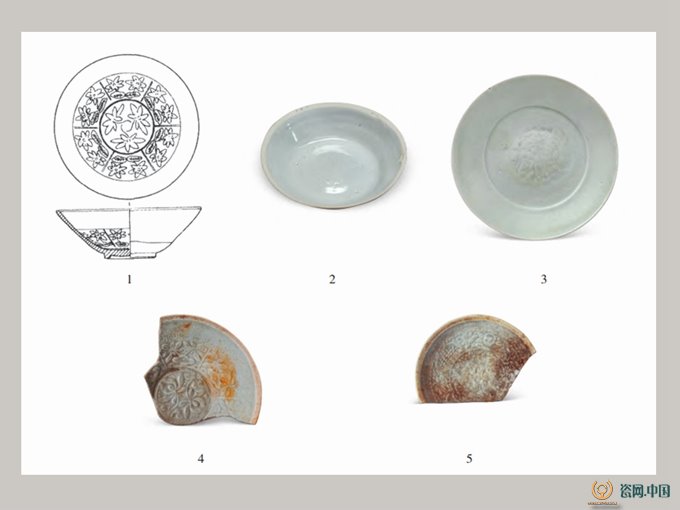

Ab 型 :不凸起。內壁與出棱轉角約等于 90°。目前僅見于南方地區窯場。景德鎮湖田窯址發現大量該型支圈,如景德鎮湖田窯址1988年至 1999 年發掘出土的 95AT2 ②:500[17](圖四:1)以及景德鎮民窯博物館的藏品例 [18](圖四:2)。另外,還見于江西地區的豐城石江鉗石窯 [19](圖四:3)、吉州永和窯 [20]、靖安丫髻山窯[21]、奉新窯場里窯[22]、寧都窯[23]、永豐山口窯[24]、南豐白舍窯[25]、萍鄉南坑窯[26],湖南地區的益陽羊舞嶺窯 [27]、長沙九木窯 [28](圖四:4)、醴陵鐘鼓塘窯 [29]、耒陽窯 [30] 與衡東窯 [31],福建地區的光澤茅店窯 [32](圖四:5)與長汀南山窯 [33]。

圖四 Ab 型環形組合支圈1.景德鎮湖田例 2.景德鎮民窯博物館例 3. 豐城石江例 4. 長沙九木例 5.光澤茅店例

B 型 :倒 L 形。 多見于福建地區窯場,如武夷山崩坑窯 [34](圖五 :1)、建甌窯 [35]、周寧泗橋窯 [36]、柘榮青嵐面窯 [37]、順昌官山窯 [38]、建陽水吉窯 [39]、建甌小松窯 [40]、莆田窯 [41](圖五 :2)、南安南坑窯 [42]、安溪魁斗窯 [43]、德化窯 [44](圖五 :3)、泉州東門窯 [45]、同安汀溪窯 [46] 等。另外,龍泉溪口窯址也見有該型支圈標本 [47](圖五 :4)。

圖五 B 型環形組合支圈1. 武夷山崩坑例 2.莆田例 3. 德化例 4. 龍泉溪口例

二 各類型支圈的使用年代

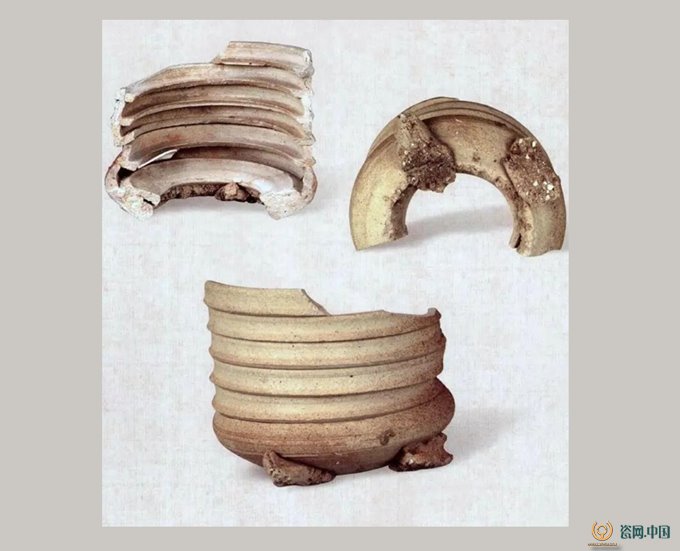

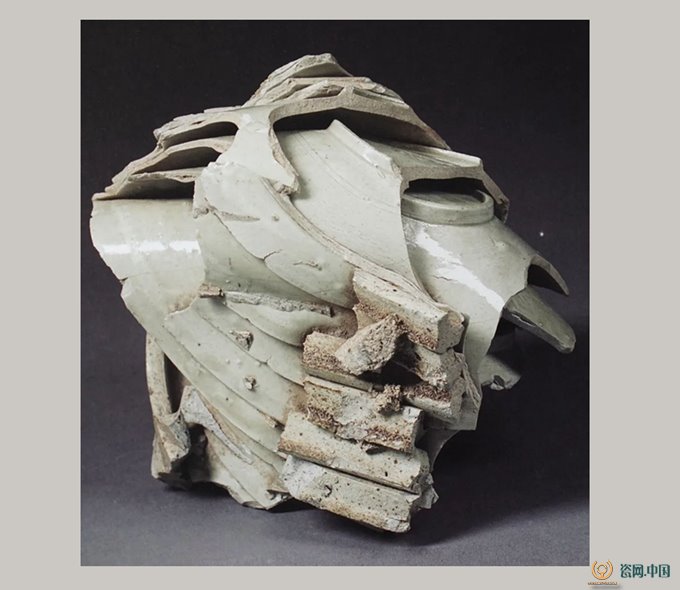

判斷支圈窯具裝燒方式最直接的證據,即為器物與支圈粘連在一起的標本。又由于器物的斷代刻度更為精確,這類標本還可以為各類支圈與支圈覆燒法的使用年代提供重要依據。但鑒于粘連標本的數量與種類并不充足,通常還需通過有裝燒痕跡的器物與窯具形態等因素進行合理推測。

(一)盤形支圈

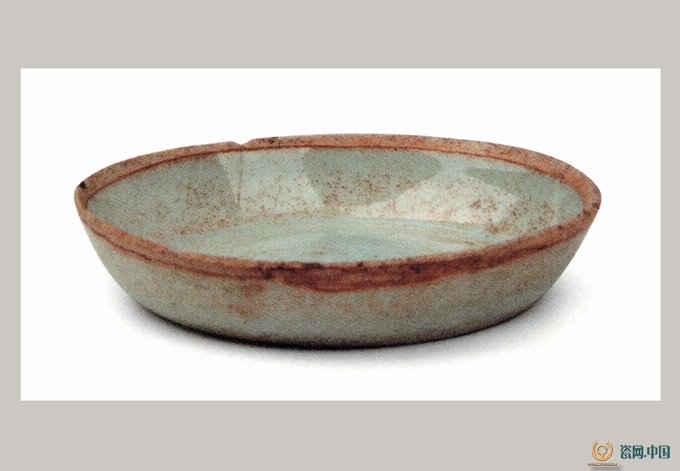

A 型盤形支圈在定窯遺址較為多見。根據 2009 年考古發掘的結論,該型出現于澗磁嶺窯區的第二期,即北宋中期 [ 天禧元年(1017 年)至元豐八年(1085 年)],延續至金代早期 [ 靖康二年(1127 年)至正隆五年(1160 年)] [48] 。學者在《觀臺磁州窯址》一書中認為該型支圈始于其第二期后段 [ 建中靖國元年(1101 年)至皇統八年(1148 年)] 與第三期 [ 天德元年(1149 年)至興定三年(1219 年)]。根據 2003 年的發掘成果判斷,當陽峪窯盤形支圈在第一期后段 [ 建中靖國元年(1101 年)至靖康二年(1127 年)] 出現,支圈內壁可見同心圓痕跡,推測是將器物覆扣置于內壁。進入第二期 [靖康二年(1127年)至大定元年(1161年)] 后,則是將支圈倒扣,在支圈外壁覆置器物 [49] 。 A 型盤形支圈的粘連考古標本較為少見,通過部分定窯遺址采集的民間材料可以看出,該類支圈小口朝下放置于匣缽內,可在內壁覆置口徑不一的三至四件平底碟與三至四件折腹盤或碗。器物胎釉質量較佳,帶有紋飾的案例可見外壁刻蕉葉紋、內壁刻對鴨紋者,整體與北宋晚期的定窯產品風格更為接近。另外,當陽峪窯遺址與盤形支圈相同的地層出土較多平底、斜壁花口小盤,與政和二年(1112 年)林州劉朝宗墓 [50] 出土者相類,發掘者認為是使用了盤形支圈燒制。因此,有理由相信 A 型盤形支圈的使用年代至少可早至北宋晚期,下限大體為金代中期。B 型盤形支圈在景德鎮湖田窯址出土較多。學者在《景德鎮湖田窯址》一書中認為 湖田窯使用該類窯具裝燒芒口器物大約出現在北宋中期,并在第三期后段 [ 建中靖國元年(1101 年)至靖康二年(1127 年)] 廣泛流行。劉新園先提出該型僅出現于南宋早期階段 [51] ,后又認為應屬北宋末至南宋初 [52] 。與 B 型盤形支圈粘連的器物,主要為平底碟與圈足碗,裝飾多為湖田本土特征的刻花。對于這些器物的斷代,報告中并未給出具體的依據。平底碟有屬湖田窯址的 99H·F1:208[53] (圖六 :1)與景德鎮民窯博物館藏例(圖六 :2),兩者與南海一號沉船(1183 年前后)出土器 [54] (圖六 :3)以及年代更晚的遂寧金魚村窖藏出土例基本一致。圈足碗多為外壁刻花,粘連器物標本有 97GT4 ③:200[55] (圖六 :4)。該類產品在窯址外發現不多。

圖六 B 型盤形支圈粘連標本及對比材料1、4.景德鎮湖田例 2.景德鎮民窯博物館例 3. 南海一號例

需要說明的是,有芒口的器物并不僅僅指向支圈覆燒方式,而使用支圈覆燒而成的器 物則口沿必有芒口,因此芒口是判定是否為支圈覆燒的必要不充分條件。在目前所見北宋時期墓葬出土的青白瓷中,見有芒口的包括遼咸雍八年(1072 年)寧城蕭府君墓出土的罐與缽 [56] (圖七:1、2)、宋元豐六年(1083 年)武義墓出土的平底碟 [57] (圖七:3)、宋元祐七年(1092 年)全椒張之紇墓出土的平底洗 [58] (圖七:4)、宋政和元年(1111 年)鄱陽施氏墓出土的平底碟 [59] (圖七:5)、宋政和三年(1114 年)十二月麻城閻良佐夫婦墓出土的蓋碗 [60] (圖七:6)與宋靖康二年(1127 年)婺源張氏墓出土的缽 [61] (圖七:7)。

圖七 北宋紀年墓出土芒口器1、2.蕭府君墓例 3. 武義墓例 4. 全椒墓例 5. 鄱陽墓例 6. 麻城墓例 7. 婺源墓例

武義墓的平底碟是學界常引用的支圈覆燒器早期案例,但通過新近刊布的清晰實物圖片可知,該件器物深折腹與厚胎厚釉的因素具有典型南宋特征,與南海一號出土器 [61] (圖六:3)屬同類型產品,與北宋晚期流行的平底碟造型差距較為明顯,故其有可能屬后期產品混入者。

圖六:3 武義墓平底碟

寧城蕭府君墓等出土的罐缽類器物亦為芒口器。通過觀察各處同類藏品的特征可知,這些紀年墓葬所出芒口器的底足均為滿釉,且在口沿處積釉。由此可以判斷應為覆燒而成。但應當注意的是,目前在各處窯址均鮮有罐缽類器物覆燒的粘連標本被發現。盤形支圈的形制并不適合用以燒造該類型器物,其斂口或垂直深折腹的造型難以與不同尺寸的同型器或其他碗盤碟類器物組合裝置。因此,初步判斷其并非使用了支圈類窯具進行裝燒。

值得關注的是全椒張之紇墓與鄱陽施氏墓出土的平底碟。前者未公布圖片材料,但從文字描述看或許與后者屬于同類產品。目前尚難判斷兩者具體產地 [63] ,在其他墓葬材料中也未見。由于在南宋中期之前使用 B 型盤形支圈燒造的全部線索僅限于北宋晚期(1092 年與 1111 年)的這兩件平底碟,故有理由對這兩件信息公布并不全面的器物屬于 B 型支圈燒造暫且存疑。綜上,B 型盤形支圈的使用年代早至北宋時期的證據目前并不十分充分。從目前的材料來看,相較于這類裝燒方式在北宋晚期小規模乍現又消失的可能性,其始于南宋早中期(1162-1189)的可信度應當更高。

(二)環形組合支圈

Aa 型環形組合支圈在北方地區窯場廣泛使用。2009 年定窯考古發掘的材料顯示,該型的形態在澗磁嶺窯區的第三期,即北宋晚期 [ 元祐元年(1086 年)至靖康二年(1127 年)]開始確定,在第四期(金代)成為最主流的裝燒窯具。

該型環形支圈的粘連標本均未發現具有北宋特征者。如澗磁嶺A區出土09JCAT4南⑤:3 粘連有數件內壁多出筋內底刻水波魚紋的大碗 [64](圖八 :1),其與農安窖藏出土例基本屬同類產品,該窖藏同出有“大定通寶”[65],故可知該類碗年代應在金代晚期。民間藏粘連標本器物內壁刻旋風紋(圖八 :2),與黃驊海豐出土者(T54 ④下土墻東溝:1)基本一致,同一遺跡單位伴出有定窯刻折枝蓮紋圈足盤 [66],該盤在不早于金代晚期的烏蘭察布集寧路古城遺址亦有發現 [67]。另一民間藏品粘連的印花折沿盤是金代中晚期的典型器(圖八 :3),也可與農安窖藏出土器相對應。筆者在流散文物中發現較多該類粘連標本,其粘連器物的各類特征均與上述三件接近,甚至都未見有與金代早期紀年墓出土器接近者。

圖八 Aa 型環形組合支圈粘連標本1. 澗磁嶺 A 區例 2、3. 民間藏例

Aa 型環形組合支圈粘連標本在除定窯遺址之外的窯址較少發現。可以對臨城、鶴壁集與磁村三處僅有Aa 型環形組合支圈的窯址出土的芒口器進行斷代。其中臨城窯與鶴壁集窯的裝飾多為定窯細密印花風格,年代明確為金代中晚期。鶴壁窯各類芒口器物形制與金代晚期定窯產品基本一致。而據筆者的調查研究發現,在出土有支圈的磁村華嚴寺窯址并未發現具有金代早期特征的各類器物,與支圈伴存較多的化妝土白瓷澀圈碗與黑釉凸線紋罐等器物皆有金代晚期紀年器相對照 [68]。這說明,該型支圈燒造技術傳播至這三處窯場的年代應不早于金代中期。

另外,在距離定窯遺址較近的盂縣磁窯坡窯出土有 A 型盤形支圈與金代早期定窯流行的刻花白瓷,而 Aa 型環形組合支圈與傳播范圍較廣的金代中晚期定窯細密印花風格器并未發現。通過金代中晚期定窯風格的器物與窯具在周邊窯場全覆蓋的基本盤推測,磁窯坡窯很可能終燒于定窯印花細密風格器興起的大定時期,

這一時間節點應在具有較大文化能量的 Aa 型環形組合支圈從定窯向周邊傳播之前。從這點來看,定窯 Aa 型環形組合支圈的出現有可能晚至大定時期。

現有線索提示出,Aa 型環形組合支圈的出現以及從定窯向周鄰進行傳播并形成廣泛的使用,其年代大體應不早于金代中期。Ab 型環形組合支圈在湖田窯址發現較多,發掘報告中提到其為南宋中后期湖田窯業生產技術上最大的變革。劉新園認為該型支圈在南宋中期代替了多級支墊,即本文所說的 B型盤形支圈 [69]。在湖田窯址發現的 Ab 型環形組合支圈粘連器物,主要為印花產品。如景德鎮民窯博物館藏內壁水波紋內底折枝花卉紋印花平底碟 [70](圖九 :1),其與江西省博物館藏紹熙五年(1194 年)印花平底碟(圖九 :2)特征基本一致 [71]。后者內壁多層蓮瓣紋又與湖田窯址出土的印花盞 95A·T8 ④ A :237[72](圖九 :3)幾乎相同。韓國國立中央博物館藏內壁多層蓮瓣紋內底鳳穿牡丹紋大圈足盤 [73](圖九 :4)可與湖田窯址出土內壁印云雷牡丹紋的圈足盤 95A·T1②:502[74](圖九 :5)相互對照。另外,刻花典型器有湖田窯址出土內壁多出筋內底刻水波魚紋碗 95A·F9 :507[75](圖九 :6),其與南宋晚期的遂寧金魚村窖藏 91SJJ:316[7(6] 圖九 :7)以及嘉定十年(1217年)邵武四都趙善恭夫婦墓出土器 [7(7] 圖九 :8)特征雷同。類似型紋特征的印花粘連器標本則有米黃釉產品 [78](圖九 :9)。

圖九 湖田窯 Ab 型環形組合支圈粘連標本與對比材料1、5、6.景德鎮民窯博物館例 2. 江西省博物館例 3.景德鎮湖田例 4. 韓國國立中央博物館例 7. 遂寧金魚村例 8. 邵武四都墓例 9. 陶溪川古陶瓷標本館例

在湖田窯址發現的與 Ab 型環形支圈粘連的器物,大體年代為南宋中晚期。粘連器物中常見印多層蓮瓣紋、水波紋與內底雙魚紋,這些紋樣與大定二十四年(1184 年)豐臺烏古論窩論墓 [79] 以及南海一號沉船(1183 年前后)中發現的大量湖田窯印花器均不相同,器型亦有較大差別。結合前揭較為典型的紹熙五年(1194 年)印花平底碟的特征信息,可初步判斷Ab 型環形支圈的流行應在 1190 年前后。

由于粘連器物較少、可比對的紀年器缺乏以及窯址信息有限等原因,江西其他地區使用該型環形支圈的具體年代尚難判定。萍鄉南坑與靖安丫髻山窯址發現芒口青白瓷有與元代典型器高足杯同出的情況,結合發掘材料中對年代的判斷,大體可認為其年代應為南宋晚期至元代。相對來說,湖南地區窯址的面貌更為清晰。如益陽羊舞嶺瓦渣侖窯址 [80] 出土的多層蓮瓣紋碗 TN7W19 ⑤:16(圖一〇 :1)與前揭湖田窯址 95A·T8 ④ A :237 紋飾接近,旋風紋斗笠盞 TN7W19 ⑤:25(圖一〇 :2)則與寶慶二年(1226 年)邵武黃渙墓 [81] 以及南宋中晚期浙江大學化工廠 M31 出土的景德鎮窯產品(圖一〇 :3)特征一致 [82]。結合該窯場出土的咸淳三年(1267 年)青釉盞托,大體可以推測支圈所燒芒口器年代為南宋末期。醴陵鐘鼓塘窯址Y15 出土有少量覆燒芒口器與環形支圈 [83],根據同出的仿龍泉窯風格器物判斷,年代應為元代。

位于福建西北地區的光澤茅店窯與長汀南山窯出土有與南宋晚期湖田窯特征相似的云雷紋、多層蓮瓣紋與鳳紋青白釉碟,也有更具元代特征的內壁菊瓣紋折沿盤 [84]。由此,各地區 Ab 型環形支圈的年代應為南宋晚期至元代。

圖一〇 江西與湖南地區 Ab 型環形組合支圈粘連標本及對比材料1、2. 益陽羊舞嶺例 3. 浙江大學 M31 例

B型環形支圈集中發現于福建地區窯場。將樂積善墓 M1出土有芒口青白釉印花碗 [8(5] 圖一一:1),該墓伴出有元代龍泉窯的青釉雙魚洗 [86]。在順昌窯址與支圈同出的有元代的高足杯。將樂縣博物館藏芒口青白釉印花洗 [87](圖一一:2),其內壁戳印折枝花卉紋的裝飾方式在元代龍泉窯較為流行,如至治二年(1322 年)靈壽鄭公墓出土印蓮紋盤 [88](圖一一:3)。另有一些福建窯場的芒口青白瓷可能會早至南宋時期,如半洋礁一號出土的將樂窯印花碗 [89](圖一一 :4、5)與具有南宋特征的黑釉盞 [90] 同出。由于福建地區產品缺乏有年代信息的墓葬以及沉船材料以供斷代,目前暫粗略認為其年代以元代為主,少部分可早至南宋晚期。另外,龍泉溪口窯址出土 B 型環形支圈所粘連的粉青厚釉標本(圖五 :4),應也不早于南宋中期。

圖一一 B 型環形支圈燒制的器物及對比材料1. 將樂積善 M1 例 2. 將樂縣博物館例 3.靈壽鄭公墓例 4、5. 半洋礁一號例

三 支圈覆燒法的分期

通過前文對各窯場各類型支圈分布地點與使用年代的分析,可將支圈覆燒法進行分期研究,從而掌握這一裝燒方式整體的發展脈絡。

(一)第一期:北宋晚期至南宋(金)早期(1100-1170)

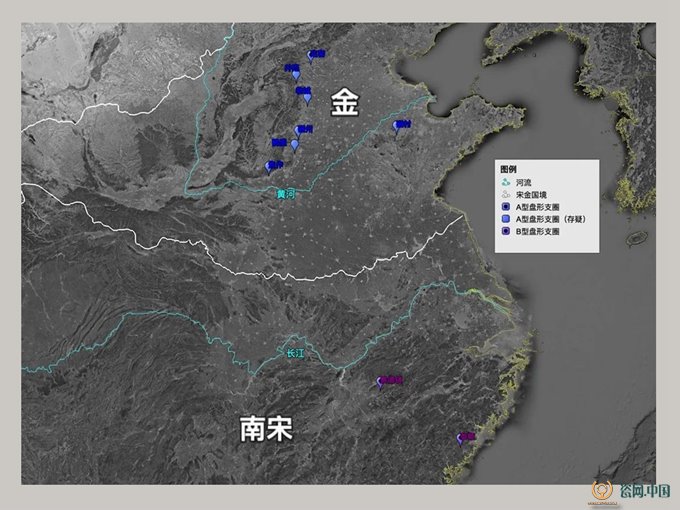

本期是支圈覆燒的最早階段,類型有 A 型盤形支圈,很可能首先出現于定窯,年代不晚于北宋晚期。在宋末金初時期,由定窯南向傳播至井陘窯、觀臺磁州窯、盂縣磁窯坡窯與修武當陽峪窯等北方地區黃河以北窯場(圖一二)。

圖一二 北宋晚期至南宋(金)早期(1100-1170)

(二)第二期:南宋(金)中期(1171-1189)

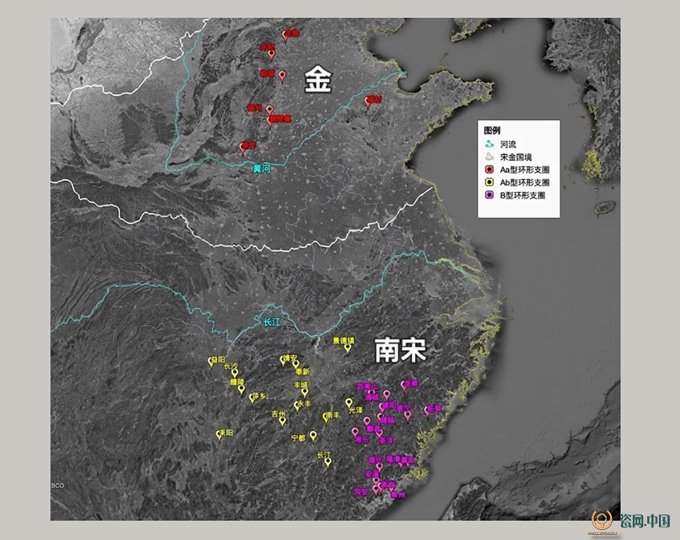

本期主要流行的支圈類型有 B 型盤形支圈與 Aa 型環形組合支圈。以多級出棱為特征,也常被稱為“多級墊缽”的 B 型盤形支圈多見于景德鎮湖田窯址,大體始于南宋孝宗期(1163-1189)。這一類型的盤形支圈傳播并不廣,僅浙江泰順窯址有少量發現。隨著環形組合支圈的出現,本期的北方地區盤形支圈逐漸式微。后者在北方地區進入金代中期后便極少使用,南方地區則可能少量延續至 13 世紀。Aa 型環形組合支圈應為最早出現的類型,推測創燒于本期的定窯窯場。該型支圈大體在大定晚期迅速擴散至北方地區的井陘窯、臨城窯、觀臺磁州窯、鶴壁集窯、焦作窯、扒村窯、磁村窯等窯場,主要流行于黃河以北太行山東麓地區(圖一三)。

圖一三 南宋(金)中期(1171-1189)

(三)第三期:南宋(金)中晚期(1190-1279)

本期北方地區繼續流行Aa 型環形組合支圈,南方出現 Ab 型環形組合支圈與 B 型環形組合支圈。Aa 型環形組合支圈在這一期延續燒造,可能比第二期的分布范圍更廣。由于粘連器產品存在紀年材料,大體可判定出 Ab 型環形組合支圈應始于本期伊始。景德鎮湖田窯很可能是最早使用該型支圈的窯場。另外還包括有江西中部的豐城石江鉗石窯、吉州永和窯、靖安丫髻山窯、奉新窯場里窯、寧都窯、永豐山口窯、南豐白舍窯、萍鄉南坑窯,湖南東部的益陽羊舞嶺窯、長沙九木窯、醴陵鐘鼓塘窯、耒陽窯與衡東窯,福建西部的光澤茅店窯與長汀南山窯。B 型環形組合支圈也在這一期出現。其分布較為集中,除浙南的龍泉窯有少量發現外,其余均在福建地區(圖一四)。

圖一四 南宋(金)中晚期(1190-1234)

四 支圈覆燒法的傳播方向

根據支圈在各窯場的出現年代以及覆燒器物自身的發展序列,可對各類型支圈覆燒法的傳播方向與路徑做一討論。 盤形支圈的傳播方向相對明確。根據窯址發掘材料與粘連器物判斷,定窯的 A 型盤形支圈應早于黃河以北的井陘窯、磁州窯與當陽峪窯。A 型盤形支圈作為母體文化因素從定窯向周邊地區進行傳播。兩型盤形支圈出現時間存在半個世紀左右的年代差,湖田窯的 B 型盤形支圈的裝置設計的理念應來源于北方地區窯場。從紀年材料來看,定窯與湖田窯的 A 型環形組合支圈均出現在12 世紀后半葉,后者相對略晚一些。湖田窯的青白釉呈色在北宋晚期至南宋初期時較為穩定,這一時期主流產品的釉色、形制特征、紋飾風格與定窯皆相去甚遠,但發展到南宋中期左右時,湖田窯開始大量燒造所謂“南定”類直白或偏黃釉色(與金代定窯象牙白釉相近)的印花產品,刻花也出現與先前風格大相徑庭卻與定窯幾乎一致的雙魚等紋飾,形制上也極為接近定窯。而12 世紀的定窯各方面因素始終處于較為平穩發展的態勢,延續了以往的風格與傳統,再考慮到使用具有定窯特征的這類器物多為芒口,運用的是環形組合支圈覆燒,由此可以初步判斷在南宋孝宗晚期前后,湖田窯產品是受到了定窯全方位的影響,在競爭性效仿的過程中,形制、釉色、紋飾風格等各因素皆發生了較大的轉變,其主流裝燒工藝之一的環形組合支圈覆燒法亦應來源于北方的定窯。 靖康之亂至金亡間,北方人口向南宋的遷徙大致有四波浪潮,均與戰爭密切相關,分別為靖康之亂、海陵南侵、開禧北伐與宣宗南侵。有學者提出環形組合支圈覆燒工藝是由北向南傳播,與兩宋之際靖康之亂的南遷密切關聯 [91]。通過前文的年代判定可知這一傳播應發生在 1190 年前后,未必與記載中某一次大規模南遷浪潮相關。

南宋晚期至元代,湖田窯的 Ab 型環形組合支圈隨帶其產品特征向南漸次傳播至江西中部、湖南東部與福建西部地區。在羊舞嶺窯址南宋末年至元初的淘洗池墻體中出土有一件“饒州”銘墊缽[92],應可說明這一地區的器物與裝燒方式皆與景德鎮湖田所在的饒州地區有直接關聯。福建地區的覆燒芒口器特征也與湖田窯較為接近,而區別于定窯產品。因此推測其裝燒方式亦來源于湖田窯,并對支圈窯具進行了一定程度的改造。 值得注意的是,與環形組合支圈伴隨著器物風格進行多維度傳播不同,盤形支圈的傳播并不存在這種現象。根據熊海堂對窯業技術交流層次的認識,相比于器型、品種與裝飾等因素,裝燒技術的傳播代表著制瓷工匠的直接流動,是最深層次的傳播 [93]。一般來講,宋金時期陶瓷器各類文化因素的傳播,以產品特征的傳播最為常見。式樣呈現文化同一性的各類產品常會采用不同的裝燒方式,而不同窯場運用較為特殊裝燒方式燒造的器物,則往往產品特征相同 [94]。盤形支圈的傳播案例存在非典型現象,分析其原因還需更多考古材料的支持。

五 小結

本文主要從考古學的角度考察兩宋時期支圈覆燒法的相關問題。首先根據支圈整體形制的區別將之分為兩類。第一類可通稱為盤形支圈。A 型盤形支圈發現于黃河以北地區各窯址。年代大體為北宋晚期至金代中期。B 型盤形支圈目前僅見于景德鎮湖田窯與泰順窯址。根據器物的紀年材料推測,其可能大致形成于南宋孝宗期(1163-1189)。第二類為環形組合支圈。A 型環形組合支圈可分為兩亞型。Aa 型主要分布于黃河以北諸窯場,在金代中期出現,后延續至元代,學界以往認為其出現在北宋晚期的觀點證據并不充足。Ab 型在江西中部、湖南東部與福建西部地區廣泛分布,主要使用年代為南宋晚期至元代。B 型環形組合支圈集中在福建地區燒造,年代與 Ab 型大體相同。由此可對兩宋時期支圈覆燒法做一分期研究。第一期為北宋晚期至南宋(金)早期(1100-1170),第二期為南宋(金)中期(1171-1189),第三期為南宋(金)中晚期(1190-1279)。最后再對支圈覆燒法的傳播方向進行討論。定窯在支圈的傳播中處于優勢和主導地位,其應是盤形支圈的創始窯場。湖田窯環形組合支圈的裝置設計理念亦來源于定窯,又傳播至周邊的江西中部、湖南東部與福建西部地區。福建其他地區則一定程度地接受了湖田窯環形組合支圈的文化因素,并對其進行了揚棄式的再發展。注:由于某種原因,本文圖一二至一四地圖在期刊原文中并未展示。參考資料[1] 北京大學考古學系、河北省文物研究所、邯鄲地區文物保管所編《觀臺磁州窯址》,文物出版社,1997 年,第 443 頁。[2][9] 河北省文物研究所、井陘縣文物保護管理所:《井陘窯遺址考古調查勘探報告(下)》,《文物春秋》2017 年第 5 期。[3][11] 同 [1],第 442 頁。[4] 山西省考古研究所 :《山西盂縣古瓷窯(磁窯坡窯)遺址調查簡報》,《文物季刊》1999 年第 2 期。[5][49] 劉巖、秦大樹:《當陽峪窯裝燒方法探析—兼談與磁州窯裝燒技術的交流》,《中國當陽峪窯》,中國華僑出版社,2010 年。[6] 江西省文物考古研究所、景德鎮民窯博物館編《景德鎮湖田窯址 1988-1999 年考古發掘報告 ( 下 )》,文物出版社,2007 年,彩版一九一。[7] 浙江省博物館編《光致茂美—浙江出土宋元青白瓷》,中國書店,2018 年,第 18 頁。[8] 河北省文物研究所、北京大學考古文博學院、曲陽縣定窯遺址文保所 :《河北曲陽縣澗磁嶺定窯遺址 A 區發掘簡報》,《考古》2014 年第2 期。[10] 千年邢窯編輯委員會編《千年邢窯》,文物出版社,2007 年,第 258 頁。[12] 鶴壁市文物工作隊編《鶴壁窯》,中州古籍出版社,2009 年。[13] 北京藝術博物館編《中國當陽峪窯》,中國華僑出版社,2010 年,第 202 頁。[14] 付瀛瑩 :《扒村窯白地黑花瓷研究》,中國藝術研究院碩士學位論文,2006 年。[15] 劉昕、李寶軍、李瑞興 :《山東淄博磁村窯窯具與裝燒工藝初步研究》,《中國國家博物館館刊》2018 年第 12 期。[16] 彭善國、郭治中 :《赤峰缸瓦窯的制瓷工具、窯具及相關問題》《北方文物》2000 年第 4 期。[17] 江西省文物考古研究所、景德鎮民窯博物館編 :《景德鎮湖田窯址 1988-1999 年考古發掘報告 ( 上 )》,文物出版社,2007 年,第 424 頁。[18][70] 筆者拍攝于景德鎮民窯博物館。[19] 張文江 :《江西豐城市石江鉗石窯址考察紀要》,《南方文物》2006 年第 1 期。[20] 北京藝術博物館編《中國吉州窯》,中國華僑出版社,2013 年,第 127 頁。[21][22] 陳定榮:《江西靖安奉新的古瓷窯》,《考古》1986 年第 4 期。[23] a. 薛翹 , 劉勁峰 :《江西寧都古瓷窯址調查》,《中國古代窯址調查發掘報告集》,文物出版社,1984 年 ;b. 楊秋琳 :《寧都縣古窯址調查與初步研究》,廈門大學碩士學位論文,2019 年。[24] 余家棟等 :《永豐縣山口瓷窯調查記》,《南方文物》1983 年第 3 期。[25] 江西省文物工作隊、南豐縣文化館 :《江西南豐白舍窯調查紀實》,《考古》1985 年第 3 期。[26] 陳定榮 :《萍鄉南坑古窯調查》,《南方文物》1983 年第 1 期。[27][80] 湖南省文物考古研究所,益陽市文物管理處 :《湖南益陽羊舞嶺瓦渣侖窯址Ⅱ區發掘簡報》,《湖南考古輯刊(第 11 集)》,科學出版社,2015 年。[28] 朱棒 :《長沙九木村宋元窯址群調查簡報》,《湖南省博物館館刊(第十六輯)》,岳麓書社,2020 年。[29][83] 中國人民大學歷史學院、湖南省文物考古研究所、醴陵窯管理所 :《湖南醴陵溈山鐘鼓塘元代窯址發掘簡報》,《文物》2021 年第 5 期。[30] 衡陽市博物館 :《湖南耒陽磨形、太平窯群調查紀實》,《考古》1989 年第 8 期。[31] 周世榮編《湖南古墓與古窯址》,岳麓書社,2004 年,第 448 頁。[32][84] 黃富蓮編《中國福建古陶瓷標本大系—光澤窯》,福建美術出版社,2005 年。[33] 鄧木榕 :《福建長汀南山發現宋代窯址》,《南方文物》1993 年第 4 期。[34] 中國國家博物館水下考古研究中心、福建博物院文物考古研究所、武夷山市博物館編《武夷山古窯址》,科學出版社,2015 年。[35] 包括上欄門窯與葛際窯。參見馮小琦編《故宮博物院藏中國古代窯址標本福建(上)》,故宮出版社,2016 年,第 312 頁。[36] 同 [35],第 346 頁。[37] 同 [35],第 381 頁。[38] 同 [35],第 576 頁。[39][42] 肖凡 :《福建宋元時期陶瓷裝燒工藝》,廣西師范大學碩士學位論文,2013 年。[40] a. 建甌縣文化館 :《福建建甌小松宋代窯址調查簡報》,《福建文博》1983 年第 1 期 ;b.南平市政協文史委員會、南平市文化與出版局編《南平文物》,南平市文化與出版局,2004年,第 19 頁。[41] a. 柯鳳梅、陳豪:《福建莆田古窯址》,《考古》1995 年第 7 期 ;b. 林元平編《莆田窯》,福建美術出版社,2005 年 ;c. 馮小琦編《故宮博物院藏中國古代窯址標本 福建(中)》,故宮出版社,2016 年,第 701 頁。[43] a. 同 [39] ;b. 同 [41]c,第 1049 頁。[44] a. 陳建中、陳麗芳 :《福建德化佳春嶺窯出土的陶瓷器》,《文物》2005 年第 12 期 ;b. 陳建中編《德化窯》,福建美術出版社,2005 年 ;c. 同 [41]c,第 845 頁。[45] 福建省地方志編纂委員會 :《福建省志·文物志》,方志出版社,2002 年。[46] 傅宋良、林元平編《福建汀溪窯》,嶺南美術出版社,2002 年。[47] 沈岳明 :《龍泉窯厚釉技術和粉青釉瓷器的燒造》,《故宮博物院院刊》2020 年第 5 期。[48] 秦大樹、高美金、李鑫 :《定窯澗磁嶺窯區發展階段初探》,《考古》2014 第 3 期。[50] 張振海等 :《河南林州市出土磁州窯系陶瓷》,《收藏》2014 年第 8 期。[51][69] 劉新園 :《景德鎮宋、元芒口瓷器與覆燒工藝初步研究》,《考古》1974 年第 6 期。[52] 劉新園 :《景德鎮湖田窯各期典型碗類的造型特征及其成因考》,《文物》1980 年第 11 期。[53] 同 [6],彩版四一。[54] 國家文物局水下文化遺產保護中心等編《南海Ⅰ號沉船考古報告之二—2014-2015 年發掘(上)》,文物出版社,2018 年,第 181 頁。[55] 同 [6],彩版二三。[56] 內蒙古文物考古研究所、赤峰市博物館 :《寧城縣岳家仗子遼蕭府君墓清理記》,《內蒙古文物考古文集(第 3 輯)》,科學出版社,2004 年。[57] a. 李知宴、童炎 :《浙江省武義縣北宋紀年墓出土陶瓷器》,《文物》1984 年第 8 期;b. 同[7],第 29 頁。[58] 滁縣地區行署文化局、全椒縣文化局 :《安徽全椒西石北宋墓》,《文物》1988 年第 11 期。[59] 江西省博物館編《江西宋代紀年墓與紀年青白瓷》,文物出版社,2016 年,第 103 頁。[60] 王善才、陳恒樹 :《湖北麻城北宋石室墓清理簡報》,《考古》1965 年第 1 期。[61] 同 [59],第 169 頁。[62] 同 [54],第 181-182 頁。[63] 以深腹小平底為重要特征的器物在距離全椒墓更近的繁昌窯較為常見。由于繁昌窯青白瓷釉易脫落且口沿處釉層較薄,因此簡報中對器物有“芒口”的描述。北宋時期繁昌窯目前已經多次考古發掘,并未發現有各類支圈窯具,與全椒墓相似的器物均為正燒而成。筆者在景德鎮湖田窯址的發掘報告中并未發現同類產品,但鄱陽墓的出土地點距離湖田窯址較近,不排除為該窯場所燒。[64] 日本大阪市立東洋陶瓷美術館編《定窯—優雅潔白的世界》,日本大阪市立東洋陶瓷美術館,2013 年,第 191 頁。[65] 吉林省博物館、農安縣文管所 :《吉林農安金代窖藏文物》,《文物》1988 年第 7 期。[66] 吉林大學邊疆考古研究中心、河北省文物研究所、黃驊市博物館編《華瓷吉彩 :黃驊市海豐鎮遺址出土文物》,科學出版社,2016 年,第 38 頁。[67] 內蒙古自治區文物考古研究所編《內蒙古集寧路古城遺址出土瓷器》,文物出版社,2004年,第 161 頁。集寧路為元代建置,原系金代集寧縣,建于金章宗明昌三年(1192 年),為金代西京路大同府撫州屬邑。[68] 于陸洋 :《金代中原地區瓷器研究》,南開大學博士學位論文,2020 年。[71] 彭適凡編《宋元紀年青白瓷》,莊萬里文化基金會,1998 年,第 67 頁。[72] 同 [6],彩版二九。[73] 據韓國國立中央博物館官方網站。[74] 同 [17],第 427 頁。[75] 同 [6],彩版一九二。[76] 成都文物考古研究所、遂寧市博物館編《遂寧金魚村南宋窖藏(下)》,文物出版社,2012 年,圖版一六四。[77] 福建省博物館、邵武市博物館 :《邵武四都宋墓清理簡報》,《福建文博》1991 年第 1-2 期。[78] 陶溪川古陶瓷標本館(籌)藏。筆者拍攝于景德鎮中國陶瓷博物館“彝鼎留芳—宋元米黃釉瓷器特展”現場。[79] 北京市文物工作隊:《北京金墓發掘簡報》,《北京文物與考古》, 北京歷史考古叢書編輯組編印,1983 年,第 55-72 頁。[81] 福建博物院、邵武市博物館 :《邵武宋代黃渙墓發掘報告》,《福建文博》2004 年第 2 期。[82] 杭州博物館編《宋韻留痕 : 兩宋文物精品展》,文物出版社,2018 年,第 99 頁。[85] 福建博物院、將樂縣博物館 :《將樂縣積善宋元墓群發掘簡報》《,福建文博》2009 年第 4 期。該墓還伴出有刻“己酉”年款石硯,推測為至大二年(1309 年)。[86] 龍泉窯雙魚洗的燒造年代不早于元代。參見劉凈賢 :《龍泉窯雙魚洗研究》,《東方博物》2015 年第 1 期。[87] 2019 年北京大學賽克勒考古與藝術博物館“樂土瓷韻—福建將樂窯文物展”展品。筆者拍攝于展覽現場。[88] 浙江省博物館編《青色流年—全國出土浙江紀年瓷圖集》,文物出版社,2017 年,第306 頁。[89] 國家文物局水下文化遺產保護中心等編《福建沿海水下考古調查報告(1989-2010)》,文物出版社,2017 年,第 280 頁。[90] 半洋礁一號與華光礁一號沉船出土有特征極為相似的黑釉盞,后者出土的大量器物又與南宋早中期的南海一號沉船出土品較為重合。[91] 胡雪琪:《宋元人口遷移與瓷器支圈覆燒技術南傳》,《陶瓷科學與藝術》2015 年第 11 期。[92] 楊寧波:《景德鎮窯業工匠入湘的新證據》,《中國文物報》2014 年 8 月 29 日。[93] 熊海堂編《東亞窯業技術發展與交流史研究》,

南京大學出版社,1995年。[94] 如金代的磁州窯、焦作窯、臨城窯均燒造有定窯風格極強的印花器,使用的是具本土特征的多粘釘或澀圈疊燒,而非定窯的支圈覆燒方式。北方地區采用支圈覆燒的器物,大多具有較強的定窯特征。原載于《中國國家博物館館刊》2022年第11期作者:于陸洋 游家皓 中國文物信息咨詢中心(北京)