翠色和煙老 千山付流光

一如這里的許多手藝人掛在嘴邊的那句話,景德鎮是一座活著的千年窯口,但如何在傳統的沃土上培育出屬于這個時代的奇葩,或許還要靜待時間來潤養。

1004年,晨光熹微

宋真宗景德元年(1004年)閏九月,江南離了秋月,漸生寒意。

真宗皇帝趙恒承襲大統已是第八個年頭,繼位以來在吏治和經濟上的銳意改革已經初現成效,社會政治清明,歷年年景頗豐,趙宋王朝進入了后世所稱的咸平之治時期。然而,自是年正月始,天象卻頻頻有異,災禍不斷。年初京師連續三次地震,二月,冀、益、黎、雅諸州發生地震。四月,邢州、瀛州亦地震。天災伴同人禍,北方邊境的契丹人,在蟄伏多年后又有蠢蠢欲動之勢。

遼國大軍揮兵南下的消息傳至浮梁縣時,戰事已漸漸吃緊,遼軍一路攻城掠地,直抵澶州,意欲飲馬黃河,劍指中原帝都汴京。烽火與廝殺聲隔了崇山峻嶺,到昌江之南的景德鎮時已稀釋得所剩無幾。入宋四十余年,北境一直戰事不斷,更遑論五代十國的混亂并未走遠,對戰爭的恐慌情緒在經年累月中已漸至淡漠,此時人們更在意的,或許是已燒至高溫的窯爐,里面燒制的是真宗御令進貢的青白瓷,不久前,正因為這些精美的瓷器,真宗將他的年號“景德”賜予這里,更替了舊名昌南。而此時的宋真宗,正在遷都和御駕親征之間搖擺不定,已無暇他顧。

地處黃山余脈下的景德鎮,東北及西部群山林立,東南部為丘陵,發源于安徽省祁門縣境內的昌江,穿過小城,注入鄱陽湖。此地瓷土及柴木資源豐富,水運便利,據史料記載,自漢代便開始制作陶器,唐代進貢。《邑志》有云:“唐武德中,鎮民陶玉者載瓷入關中,稱為‘假玉器’,且貢于朝,于是昌南鎮瓷名天下。”然而,這些朝代并未有傳世之作留存,瓷器精美程度已不得知。

五代時,昌南制瓷以灰胎青瓷和白胎白瓷兩類為主,青瓷的胎釉與同時期的越窯器極為相似,幾可亂真。但直至宋初,昌南仍是以傳統農耕為主的小鎮,瓷窯多分布于農村,匠人農閑時燒窯制瓷,處于一種且耕且陶的狀態,瓷業并不突出。瓷器形制延續了五代時期的風格特征,使用白胎,而釉色卻有了新的發展,在五代配置青釉和白釉的基礎上,獨創了影青釉,釉色介于青白二色之間,青中泛白、白中透青。上好的青白瓷,瓷質細膩,呈色如天青稍淡,釉薄處泛白,積釉處則呈水綠色,有素肌玉骨之象,正是符合了中原瓷器素來追求的瓷器類玉的審美要求。青白瓷一經燒制后,頗得宋真宗之意,“真宗命進御,瓷器底書‘景德年制’,其器尤光致茂美,當時則效,著行海內,于是天下咸稱景德鎮瓷器,而昌南之名遂微”。

窯里的火焰跳動著,映在工匠粗礪的臉上。千里之外,攻城的火光隔了黃河,烙在王朝的心口上。

戰火并未蔓延過來,這一年的年底,宋真宗在戰爭勝利在望的情況下,和遼國訂立和約,向遼歲貢巨額白銀絹布,史稱“澶淵之盟”。

1369年,黃金時代

今年入梅比往年遲,雨水似是多積了幾日,一旦落下來便沒個分寸,自清晨到入暮,雨水如注,碎在屋檐上,復又沿著溝瓦滾落進天井里,澆得這所五百多年的老宅子更是幽暗清冷。江建新翻動著地上等待復原的碎瓷片,驀地想起了老所長劉新園先生,若是先生還在,他應該很是喜歡品陶齋里現在這樣的氣氛。

他還記得,劉先生帶著考古組成員搬進這棟明時宅院是1989年,那一年,因為之前對永樂、宣德、成化官窯瓷器的考古發掘卓有成效,江西省政府將他們這幾個人組成的陶瓷考古小組從景德鎮陶瓷歷史博物館里分立出來,成立景德鎮陶瓷考古研究所,辦公地點設在昌江邊的明代民宅里,劉先生將它取名為“品陶齋”。

在過去,陶瓷考古從未被納入科學的考古體系之中,并不受重視。在劉新園到來之前,景德鎮的陶瓷田野考古幾乎還是一片空白,1980年代初,劉新園挑選了六七個人,成立了窯址考古小組,其中就包括剛從南昌大學畢業分配來景德鎮的江建新。他們的第一次規模性的窯址考古發現是在1982年。臨近除夕,景德鎮市政部門在珠山鋪設地下電纜線時,推土機挖出了許多古代瓷片,劉新園恰好路過,他發現這不是窯業垃圾,也不是景德鎮隨處可見的渣餅堆,便迅速地組織考古隊夜以繼日地發掘,后經仔細考證,證實這些瓷片分屬于明代宣德官窯和疊壓在下面的永樂官窯所產瓷器。在隨后的幾年里,又在珠山一帶相繼發現正統官窯瓷片、成化官窯瓷片。1988年,考古隊在珠山東麓附近發掘出洪武官窯瓷片,更加證實了這里便是有明一代的官窯舊址。

近年從景德鎮湖田窯、湘湖窯等古窯址挖掘出的各時代瓷器

1369年,朱元璋開國后的第二年,著令在景德鎮珠山設置專供燒造宮廷用瓷的陶廠,即后世所稱洪武官窯。自北宋年間尚未從農業中分離的制瓷小鎮,到明初主要的官家窯場,景德鎮在三百年間完成了一場華麗的蛻變。北宋末年至元前期,因北方戰亂頻仍,北方各窯口工匠南遷帶來成熟的制瓷技藝和窯爐技術,景德鎮瓷業獲得發展契機,開始從農村向鎮市集中,出現了獨立的家庭手工業作坊,瓷窯內部開始形成初步的技術分工,而一群離開土地進入城鎮,將世代以制瓷技藝為生的職業匠人也隨之開始出現。元代,政府在此建立浮梁瓷局,瓷石摻和高嶺土的二元配方初次應用于制瓷工藝中,將燒制溫度提高到1300攝氏度以上,最大限度地減少瓷胎在高溫條件下的變形,保證了大件器物的制造,這一時期燒制出的青花瓷,實現了中國制瓷業由素瓷向彩瓷過渡的新時代,景德鎮在全國各大窯口中的地位有了質的轉變。

洪武年間設立的從事生產的官窯,同后來宣德年間設立的御器廠是有一定分別的。這一時期景德鎮生產的官窯瓷器主要供宮廷日常用瓷、禮祭器等。

但為防止落選品流出,已開始如后世御窯廠一般集中打碎掩埋。宣德元年(1426年),宣宗朱瞻基繼位之初,詔令在景德鎮設置御器廠,并派督陶官監察御用瓷的制造,御用瓷自此從官用瓷中分離出來,專門生產御用瓷的御器廠作為一種特殊的官窯而存在,并一直延續至清末。

宣德十年間,盛世太平,是中國陶瓷史中的黃金十年,宣德官窯以其產品量多而質優,被稱為歷代官窯之冠。從1982年發掘出宣德官窯之后,考古所在1983年、1984年、1988年和1993年相繼在明御窯廠故址一帶發現數以萬計的宣德官窯瓷片,落選品尚且如此龐大,可見當時生產之巨。

明代官窯和御用瓷的出現,集中了最好的原料、高技藝工匠,并內官監出的樣式、嚴格的生產制度,在各個時期皆生產出代表性的精美品種。如永宣時期的甜白瓷、薄胎瓷、青花;成化時期的脫胎瓷、斗彩、孔雀綠;正德時期的素三彩,而時人認為,“本朝以宣、成二窯為佳,宣窯以青花勝,成窯以五彩,宣窯五彩,堆填深厚,而成窯用色淺淡,頗成畫意,故宣不及成。然二窯皆當時殿中畫院人遣畫也。”

江建新對比了考古所歷年發掘的永樂、宣德、成化官窯青花瓷片復原后的瓷器,推測人們之所以尤為青睞宣德青花,或許是因為“宣德青花色澤既有永樂青花深厚濃麗,又有成化青花清新淡雅”,二者相映成趣,形成一種別有韻味的色調。除此之外,宣德官窯器紋飾豐富,出現永樂青花中少有的花果并存圖、線描人物圖,以及相同的紋飾采用不同的裝飾等變化。而時人所謂成化五彩即現有所說的成化“斗彩”。在1987年至1988年間,考古所為配合基建,在御窯廠東北側的成化官窯遺址作了非常精細的發掘,并復原出各時期的瓷器近千件,品陶齋成為世界范圍內收藏成化官窯瓷器最多,器型種類最豐富的地方。成化斗彩與宣德時期相比,紋飾更為豐富,江建新略略統計過,約莫有30多種不同的畫面。最為優勝處在于填色顏料的色階變得豐富,宣德斗彩之釉上諸色堆填濃厚,綠色僅有大綠一種,紫色也只有丁香紫一色,而成化斗彩綠色有大綠、苦綠、水綠三種,紫有茄花紫和丁香紫二色,其色域比宣德寬廣,因而顯得靈巧雅致。劉新園先生后來曾著文說,“成化斗彩在中國彩瓷中有如荷葉上滾動的露珠,具有一種極為特殊的輕盈、晶瑩美,這也許是清代熱鬧的五彩和豐富的琺瑯彩未能取代它的原因吧。”

劉先生最后一次回品陶齋是下世前的半個月,為景德鎮湖田窯出書撰寫序言而來,先生的學術生涯起步于湖田窯的研究,最后竟也終于湖田窯。江建新去病房探望時,老人已語不成句,卻依舊記掛著品陶齋,這里安放了他人生中最好的二十多年,也盛放著自洪武二年至萬歷三十六年間大批珍貴的官窯遺物,景德鎮最好的230余年。他將它們一并托付給了自己二十多年前選擇的后生,囑他“將來也要交給可靠的人手里,千萬莫要散失”,那是最后一面。

天光漸暗的時候,雨也下得輕巧了些,室內寂然,只聽得碎瓷間的磕碰聲,江建新在瓷片堆里扒拉了幾下,終于找到那只宣德官窯的甜白釉罐散落的最后一塊碎片。

1949年,長亭暮

1949年4月,景德鎮解放。中共浮梁地委準備著手恢復和發展陶瓷生產,建立第一個國營性質的瓷廠時,才正視到從明洪武初年至清亡,在長達五個多世紀的時間里作為明清兩代官窯而始終冠絕全國的景德鎮窯場,已經在自清末至民國間的混亂局勢中奄奄一息。曾經“二十里長街半窯戶”的景德鎮市區,到解放前夕,能正常開工生產的不到200戶,不足總數的10%,其余都處于半停工和停工狀態,失業近萬人。寫下“萬杵之聲殷地,火光炸天,夜令人不能寢”的明人王世懋應不會料到,三百多年后的景鎮民窯竟會落至如此田地。

景德鎮的民營陶瓷手工作坊發跡于嘉靖時期,在此之前因官窯的限制,規模不大,嘉靖之后,由于宮廷瓷器需求量驟增,御器廠的生產僅能滿足每年工部頒發的額定燒造量,對于宮廷臨時加派的任務量無法完成,于是采用“官搭民燒”的方式,官窯器大多數在御廠內完成制坯成型的工序,然后在民窯中搭燒,形成了官窯、民窯競爭的局面。這一形式一直延續至清朝,康熙十九年(1680年)之后,“官搭民燒”形成一種固定的制度,御用器基本全搭入民窯,形成城區“延袤十三里許,煙火逾十萬家,陶戶與市肆當十有七八”的局面。

明清時期,景德鎮瓷業生產幾乎都集中在市區,隨著民營手工作坊的成熟,分工愈加細致,一器之成,過手七十二,對匠人的需求也隨之增加,景鎮周圍鄉村和縣市人口迅速涌向鎮市,成為雇工,其中以樂平和鄱陽籍居多。萬歷之后,都昌人勢力逐漸擴大,都幫壟斷了柴窯業和圓器業,都幫和徽幫之外的雜幫則主要從事琢器業、紅店以及其他與瓷業相關的服務行業。兩幫工人世代沿襲,不跨行生產,也不能隔行授藝。這種行幫制度直至1958年,南昌人胡家旺進建國瓷廠做學徒時,仍恪守森嚴。

1949年8月,景德鎮市政府將江西瓷業公司作為官僚資產予以沒收,籌建建國瓷業公司,即建國瓷廠前身。江西瓷業公司成立于清宣統二年(1910年),由實業家張謇和袁秋舫、瑞征等人發起建立,廠址設在御窯廠內。清遜后,御窯廠解散,公司接收了工廠和一大批原御窯廠技藝高超的匠人,在風雨飄搖的民國年間創作了不少富有新意的精品瓷器。但終究沒能抵過連綿的戰火,在被建國瓷廠接收時已幾近名存實亡,窯坯廠停業,工人流散。

為盡快恢復生產,在資金極端困難的情況下,浮梁政府撥給10萬元和150石大米作為恢復生產的啟動資金,并開展生產自救活動。最初聘用的180名工人沒有固定工資,在集體食堂吃飯,工廠發一些大米拿回家養家糊口,景德鎮瓷業在這種情況下開始了緩慢的復蘇之路。

1952年,建國瓷業公司更名為建國瓷廠。景德鎮的陶瓷總產量從1949年的6350萬件增長到9022萬件,陶瓷生產開始走上正軌。在之后的十余年里,景德鎮又相繼成立了九個國營瓷廠,景德鎮瓷業開始了計劃經濟時期的十大國營瓷廠時代。每一家瓷廠都有其生產特色,藝術瓷廠集中了眾多名家之后,如民國時期“珠山八友”的后裔等畫工精湛的藝人,集中生產粉彩、仿古瓷和裝飾性瓷器。曙光瓷廠生產大件陳設瓷和傳統仿古瓷,雕塑瓷廠創建于1956年,由民間藝人和瓷雕作坊組成,生產傳統雕塑,行銷東南亞多個國家。紅旗瓷廠重點研制和生產釉下彩,光明瓷廠生產青花玲瓏為主,建國瓷廠以顏色釉見長,建立之初,便延請了許多精于配置顏色釉、繪畫青花、雕刻等技藝的民國老藝人歸來參與生產,恢復了多年停止生產的均紅、茶葉末、玫瑰紫、美人醉、釉里紅等顏色釉瓷。是國家定點生產傳統高溫顏色釉瓷的唯一瓷廠,也因此在各大窯廠紛紛改用現代窯爐時,唯有這里直到1990年代改制時仍保留了柴窯,用以燒制高溫顏色釉瓷。在建國瓷廠做了二十多年顏色釉瓷研究和制作的鄧希平發現,因為釉色工藝的難把握、投入成本高,歷代以來顏色釉瓷器只在官窯生產,這讓建國瓷廠多少帶有一絲現代官窯的意味。

計劃經濟的前三十年里,景德鎮瓷器仿佛重回昔日輝煌,“工匠八方來,器成天下走”,幾萬名工人日夜不息地在不同的工藝流程崗位上勞作,工廠效益在1980年代攀至巔峰,制瓷技藝和窯爐工藝皆有所發展。

改制其實來得并不突然,只是方式比較絕烈,幾乎是一夜之間,十大國營瓷廠全部改制,且只有關停,沒有并轉。國營瓷廠到1980年代末已經初現暮氣,工人技藝下降,工廠生產風氣流俗,久之影響產品質量。1990年代的市場開放,成為壓死駱駝的最后一根稻草。

1995年,建國瓷廠改制,已經是把樁師傅的胡家旺和總工程師鄧希平下崗,翌年,瓷廠最后一座大型柴窯停燒。

2014年,業不與時偶

樊家井在南市,一條兩公里長的陋巷,擠滿了500余家做中低檔仿古瓷的手工作坊,從漢代到清朝,不同時期的不同器物,各有專攻。全國古玩市場大半的仿古瓷器都來自于這里。

樊家井形成于1990年代初,巷子一頭是火車站,另一頭是做仿古瓷的國營東風瓷廠。彼時市場開放,國營瓷廠改制,工人自謀生路。技藝加上市場,便有了這條仿古街。但終究是換了時代,若依舊循著舊時樣子將作,燒出的瓷器亦不過是與韶光共憔悴,那堪看。

而在城市的另一端,改制過去了近二十年,在建國瓷廠雜蕪混亂的廠房和家屬樓間,一些人在懷念中蹣跚老去,而另一些人選擇了在辟為私營作坊的車間里,繼續與泥土為伴,技藝永遠是獨立于時代之外的。

景德鎮又恢復成民營手工作坊林立的樣子,原料和制瓷工藝及圍繞制瓷而生的技藝依舊都在,在三寶的鄉野間的水碓旁,在馬鞍山路上的毛筆店里,在雕塑瓷廠路線錯綜復雜的老廠房之間一如這里的許多手藝人掛在嘴邊的那句話,景德鎮是一座活著的千年窯口,但如何在傳統的沃土上培育出屬于這個時代的奇葩,或許還要靜待時間來潤養。

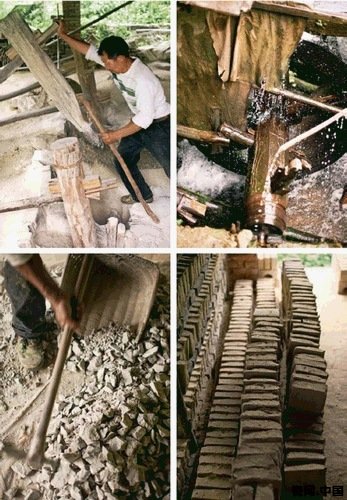

水車制釉

每天早上5點和傍晚5點,老胡都要騎著電動車穿越三寶村,到他的水車邊工作。用水車敲碎釉石,制作釉果,是景德鎮傳承千年的傳統工藝,老胡家幾代人以此為生,老胡從18歲開始學,到今年已經30多年了。這工作得有體力,更得靠經驗。從前,僅在三寶村就有十幾架水車,如今已然寥寥無幾,許多木匠甚至也不再會制作水車。

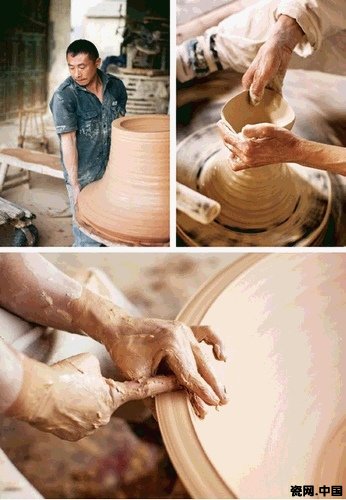

拉坯

吳江鐘的鎮尚三寶陶瓷文化交流中心,一直以來以生產大件器皿為主,在歷朝歷代的傳統器型中,大件器皿并不多見,因而他也只能在繼承傳統之外自己慢慢摸索去做創新。

像這樣一個一人多高的大瓶子要分成六節來拉坯,如果在中間任何一個環節出了問題,在曬干后修坯時就會拼不起來,因而和直觀的小件器皿拉坯相比,大件難度比較大,成本也高很多。大件器皿的拉坯師傅一般年齡不能超過40歲,因為拉坯是體力活,而且在拉的過程中需要控制呼吸的節奏,呼吸一亂整個器形就會有變化,所以在做了20多年后,吳江鐘已經不再拉坯。現在拉坯的師傅都是年輕人,時間最長的已經做了十幾年,短的三年,在拉坯的過程中三個人有固定的站位,需互相借力才能將泥拉起來并成形。

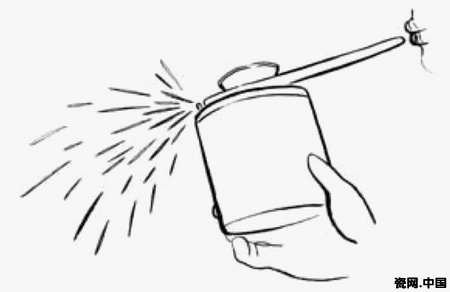

釉壺

76歲的雷細善,13歲就開始做釉壺。他的父親是錫匠,請另一位師傅教的他,覺得有一門手藝,可以生存。為了做好釉壺,雷細善學過吹釉,也會研究不同釉的特性,考察不同距離的顆粒度。現在眼睛不行了,兒子和兒媳繼承了他的手藝。雷家的釉壺遠近聞名,花費的精力很大,價格其實并不高。2兩的釉壺,25塊一個,一天最多做10個。

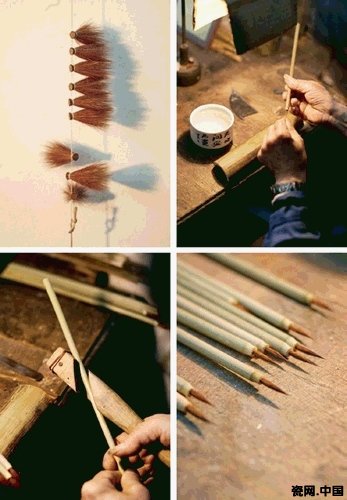

制筆

盛松柏今年79歲,依舊每天早上7點開始坐在他慣用的桌子旁做瓷用毛筆。他14歲跟父親學這門家傳手藝,盛家三代做毛筆,如今在景德鎮提到瓷用毛筆,幾乎所有人都認為做得最好的仍是盛記筆店。毛筆的制作從挑選采購原料到用石灰水浸毛、去脂,從梳理用毛長短到勻毛、分毛,從毛的扎線、晾掛到裝入筆桿,每一道工序都需要純熟的技藝。費時最長的工序是“扎頭”。在毛一端扎上第一道線后一般需要懸掛放置一周,扎第二道線又需3-4天。“青花料筆”、“粉彩料筆”與普通畫筆相比更為復雜,只能選用無錫、南通等地的羊毛,經過分類挑選,用剁碎的毛竹作為燃料熏制半個月后羊毛變硬,彈性大,適合在坯體上畫青花。由于手工制作瓷用毛筆耗時長,產量低,經濟效益不高,愿意學的人越來越少,一般都是家族傳承,現在盛松柏的小女兒在跟他學習這門手藝。

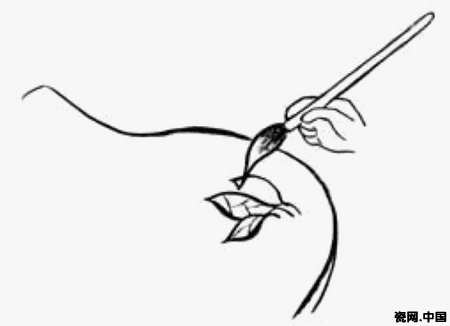

青花

景德鎮在元代燒制出具有劃時代意義的青花瓷,盛行至今。年過古稀的羅曉濤老師擅長畫青花、青花斗彩、水晶刻花,兼長紅綠彩、古彩瓷繪,曾被稱為景德鎮“青花公主”,她的青花作品筆力清晰、畫面靈動,頗具新意。

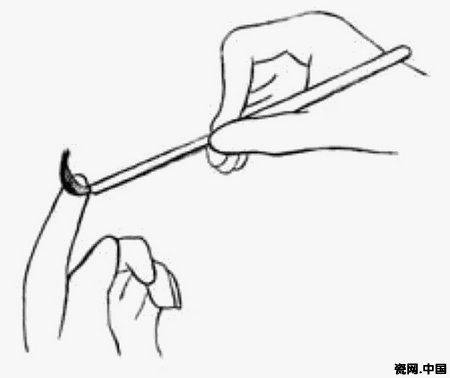

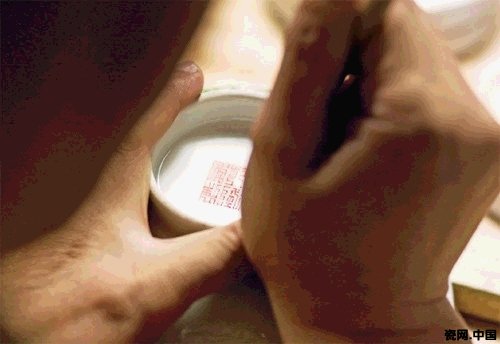

題款

46歲的劉駿鵬,是圈內有名的題款師傅,他對明清時代的主要題款了如指掌,尤其是“大清乾隆年制”,足以亂真。題款是一門家傳手藝,從高祖開始代代相傳。劉駿鵬從小寫毛筆字,學歐體、顏體較多,從21歲正式學題款,也畫畫,因為書畫同源。他曾在陶瓷職工大學學習,那里出了很多省級以上的大師。在紙上書寫和在瓷上書寫,區別很大,吸水性、大小比例都很難控制,不同時代的字體風格也不同。題款題了20多年,如今一身的毛病,腰酸背痛。

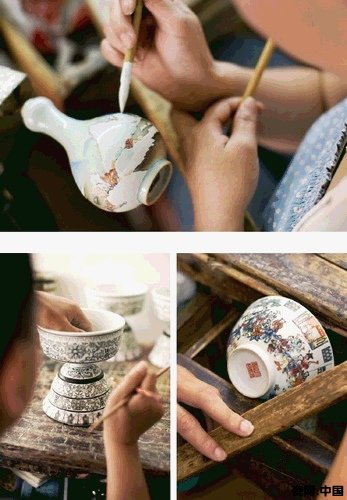

繪畫

孫茂盛創辦的仿古工作坊,這些年他一直在研究清三代的陶瓷風格。招募的畫工都是自己的同鄉,他覺得他們能吃得了苦,做事扎實。描線、上色各司其職,大多數師傅都已經有十多年、二十多年的經驗。上色的許師傅來自九江,十幾年前來到景德鎮,跟隨一位老師傅學習這門技藝,三年后出師,來到這里工作。