從隋至清(581~1911年),歷經(jīng)1300多年演變,梅瓶形成了極為豐富的器型樣式,《中國梅瓶研究》中,以器型分類與歷史演變兩個角度清晰展示了這種變化。

梅瓶器型分類:十類樣式群

根據(jù)梅瓶的口部、頸部、瓶身、足底等形式特征將中國梅瓶器型分為十類樣式群,每個樣式群又細(xì)分為數(shù)個或數(shù)十個樣式。

第一類樣式群:以折沿凸環(huán)小口為標(biāo)志,流行于隋代至明代。

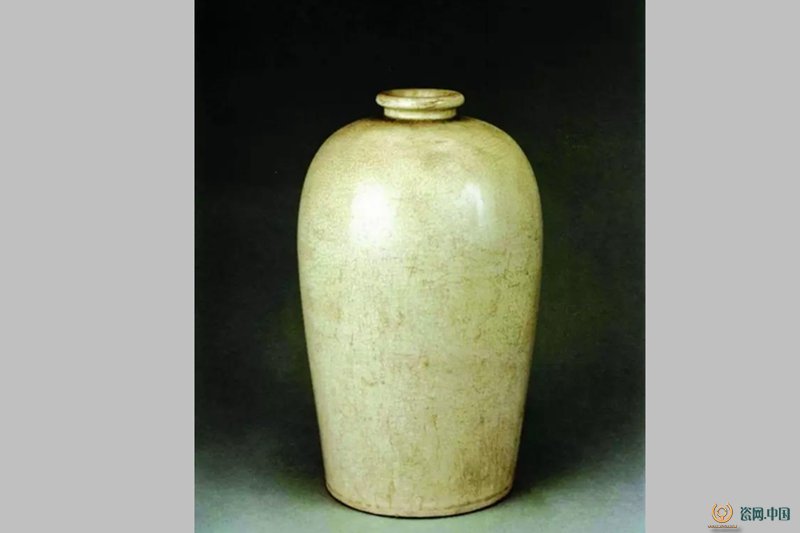

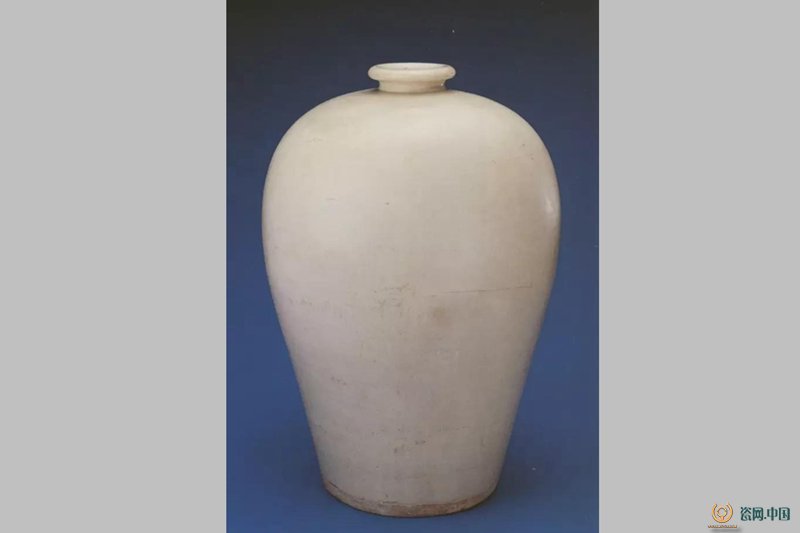

唐初期白釉梅瓶,高36厘米,陜西西安東郊韓森寨唐乾封二年(667)段伯陽墓出土

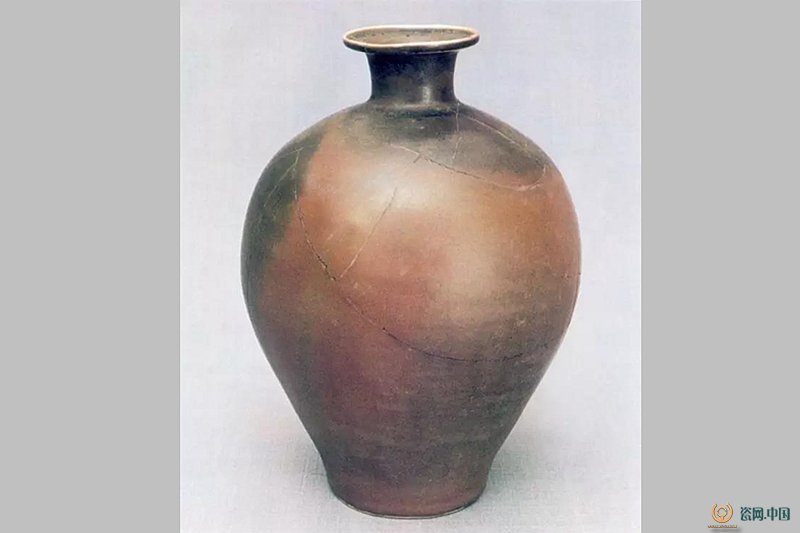

第二類樣式群:以小撇口或小侈口為標(biāo)志,口唇以圓唇、卷唇為主,也有較薄的尖唇,頸部以束頸為主,所含樣式從唐代到清代。

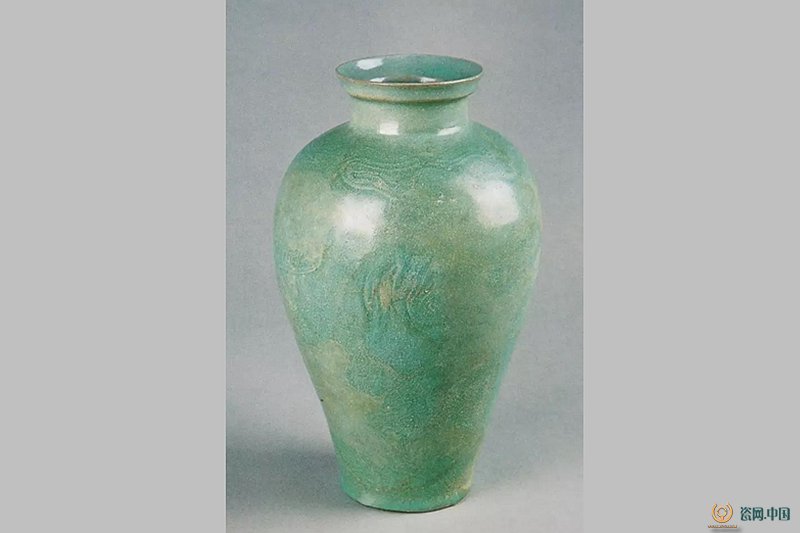

元鈞窯紅斑天藍(lán)釉梅瓶,高37.2厘米,河北省博物館藏

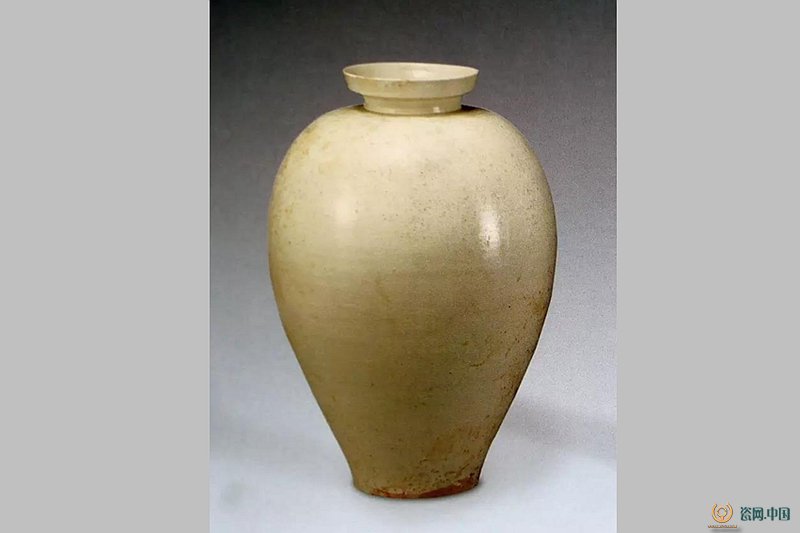

第三類樣式群:以盤口為標(biāo)志,頸部包括無頸、束頸和柱頸,包含的樣式從五代到明代,清代極少。

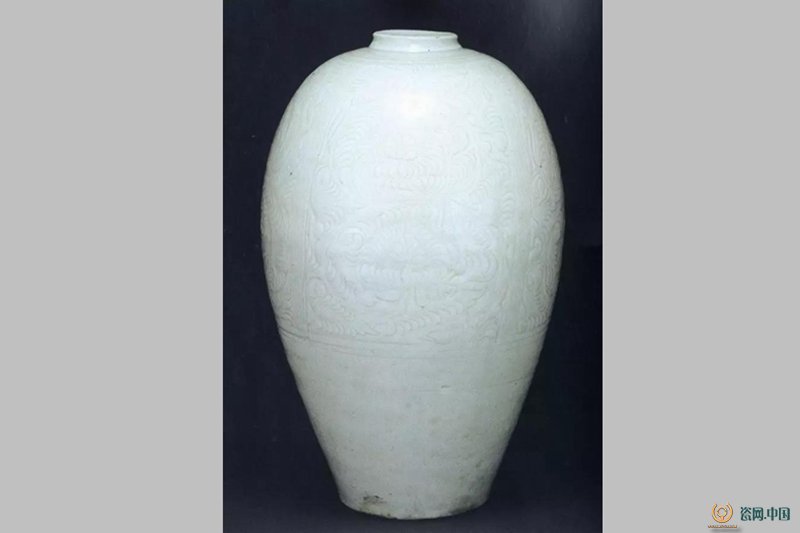

北宋中晚期青白釉大盤口梅瓶,高37.1厘米,安徽宿松縣隘口洛土村北宋元祐二年(1087)吳正臣夫婦合葬墓出土

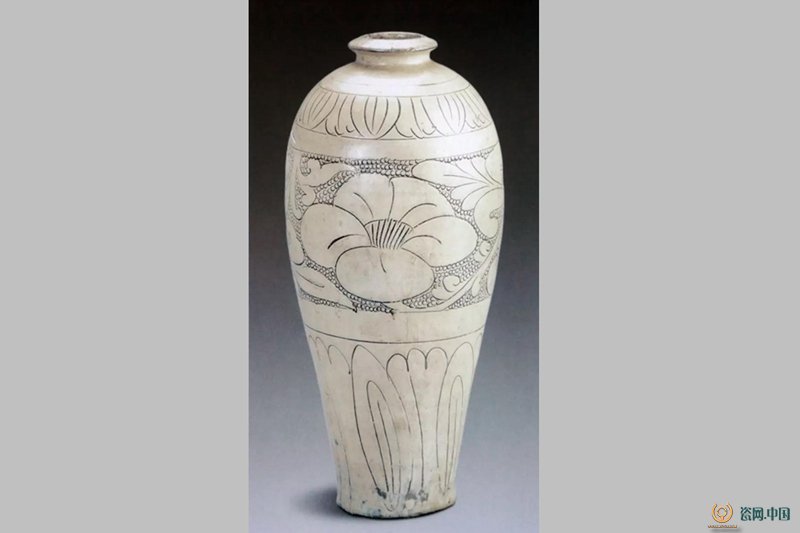

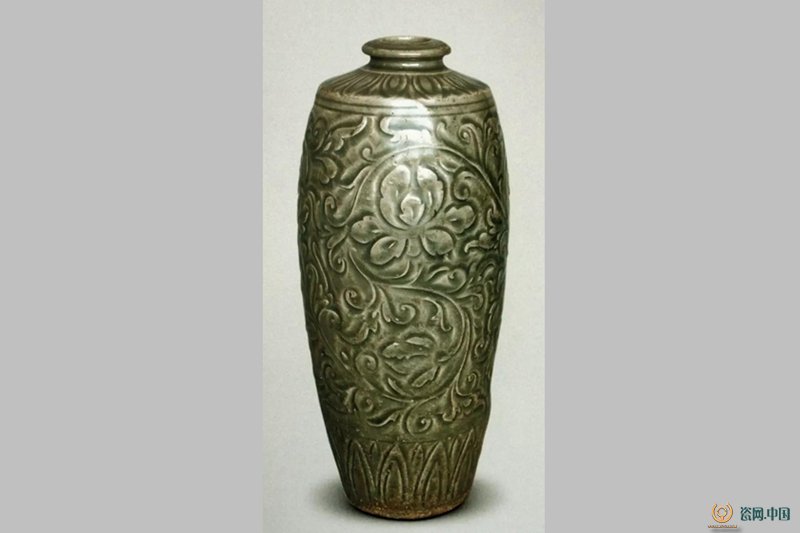

第四類樣式群:以梯形小環(huán)口為標(biāo)志,頸部分為無頸、束頸、短柱頸。最早的樣式見于遼代早期的北方遼境。中原地區(qū)在北宋中期開始出現(xiàn),不久傳到南方,金代是最興盛的時期,元代主要流行于北方,至明代衰落。

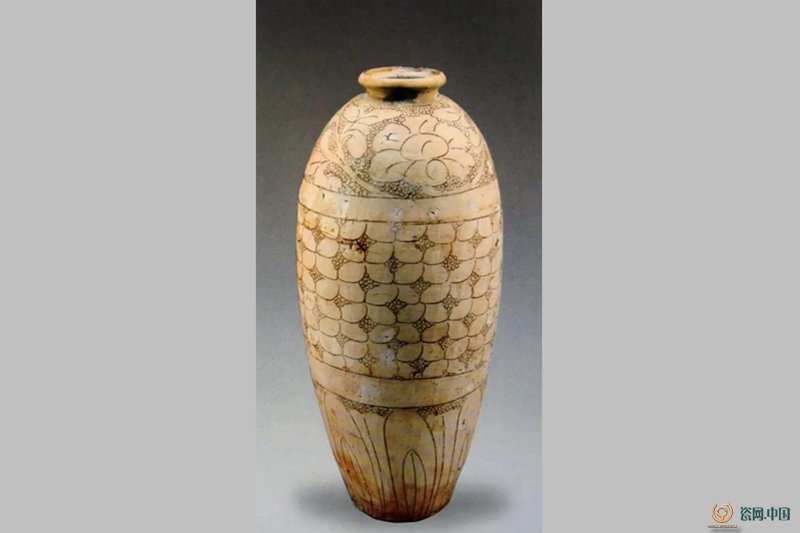

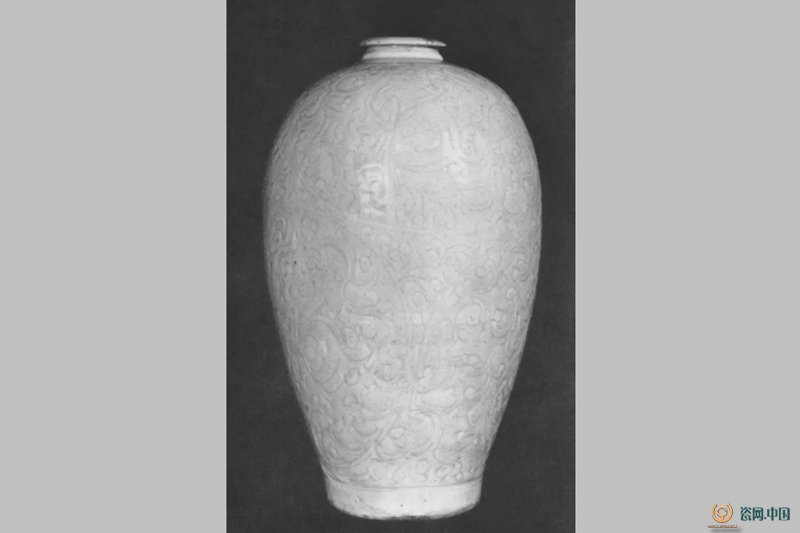

北宋白釉珍珠地畫花纏枝牡丹紋梅瓶,高38.5厘米,河南方城縣官莊村出土

第五類樣式群:以橫展平沿環(huán)口為標(biāo)志,頸部以較長的柱頸為主,顯得很秀氣,主要見于北宋中期至金、西夏。

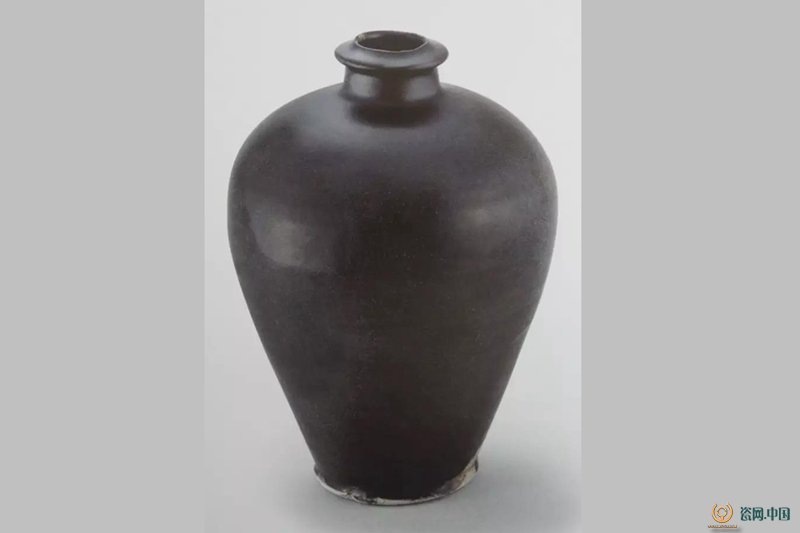

北宋中期定窯醬釉梅瓶,高23.3厘米,江蘇鎮(zhèn)江市南郊北宋熙寧四年(1071)章岷墓出土

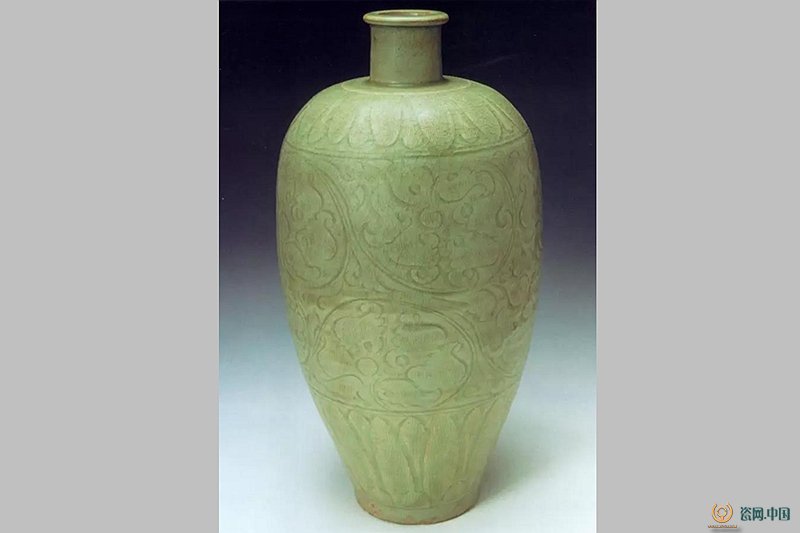

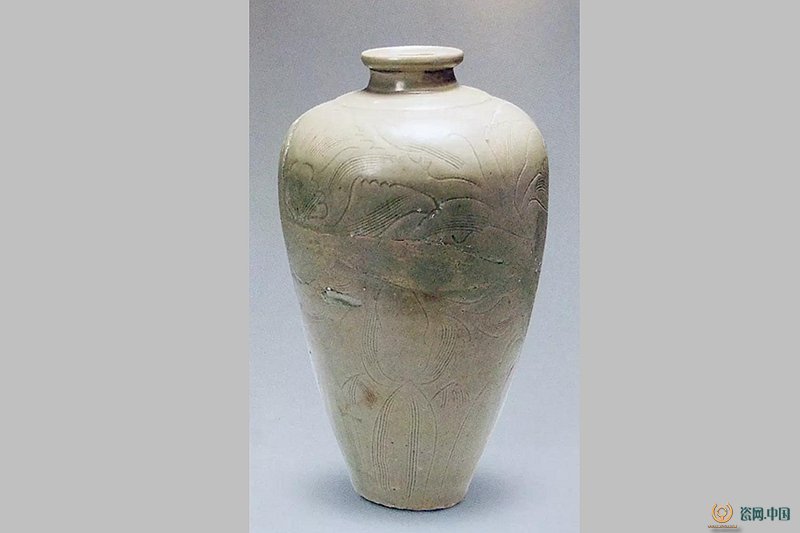

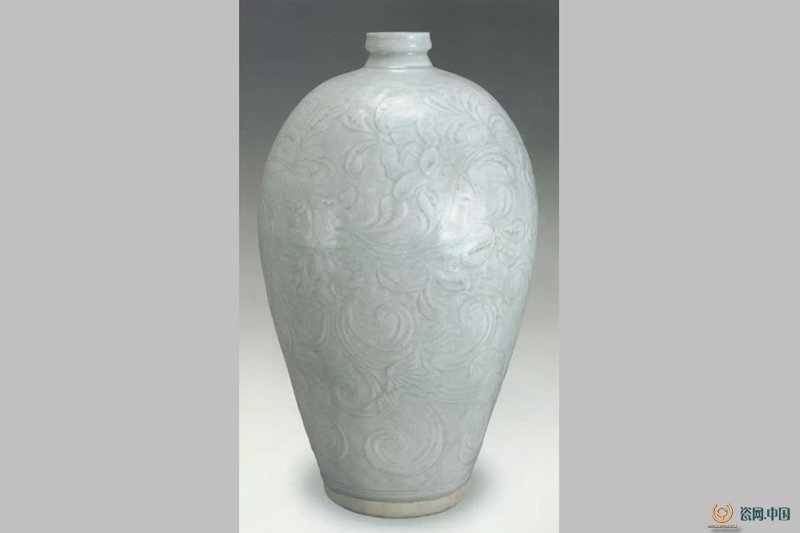

第六類樣式群:以折沿窄唇口為標(biāo)志,絕大多數(shù)為小口,兩宋多為圓唇,元代還出現(xiàn)了方唇和較薄的尖唇,頸部一律是柱頸,南宋到明代極為流行。

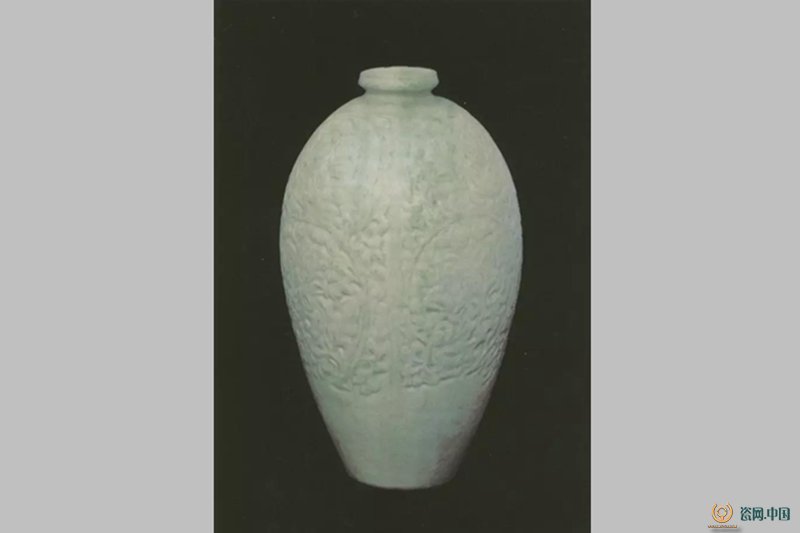

南宋早中期龍泉窯青瓷刻劃花纏枝牡丹蓮瓣紋梅瓶,高35厘米,浙江松陽縣古市鎮(zhèn)出土

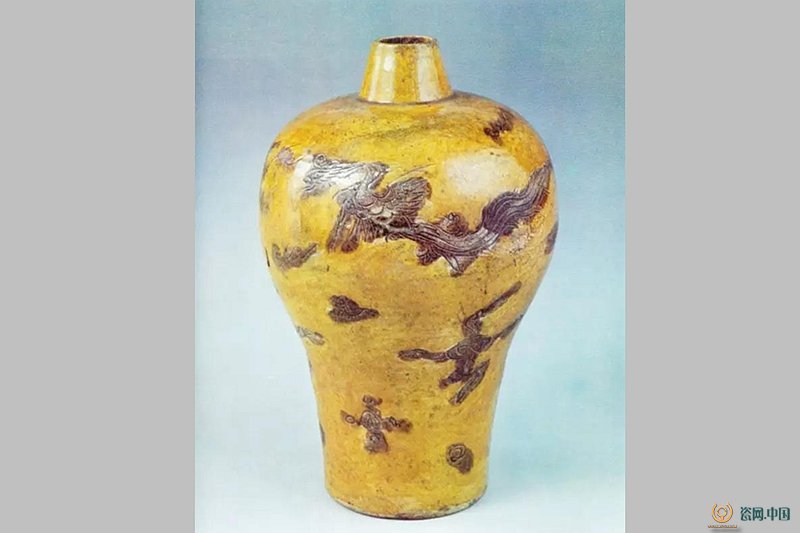

第七類樣式群:以直口為標(biāo)志,唇部分為圓、方,柱頸由短變長,流行于北宋中期至明。

明中期景德鎮(zhèn)民窯黃釉絳紅彩劃花云鳳紋梅瓶,高19.5厘米,江西省南昌縣明嘉靖三十五年(1556)墓出土

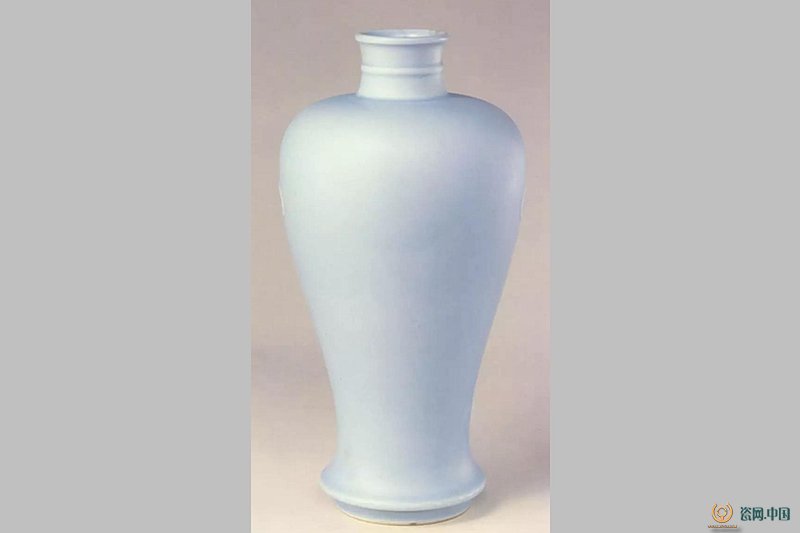

第八類樣式群:以出節(jié)小口為標(biāo)志,頸部包括束頸和柱頸,在最流行的南宋,頸部多呈上細(xì)下粗的短柱頸,包含樣式從北宋末期到清代,但各朝代間看不到連貫脈絡(luò)。

清康熙款景德鎮(zhèn)御窯天藍(lán)釉暗月牙耳梅瓶,北京故宮博物院藏

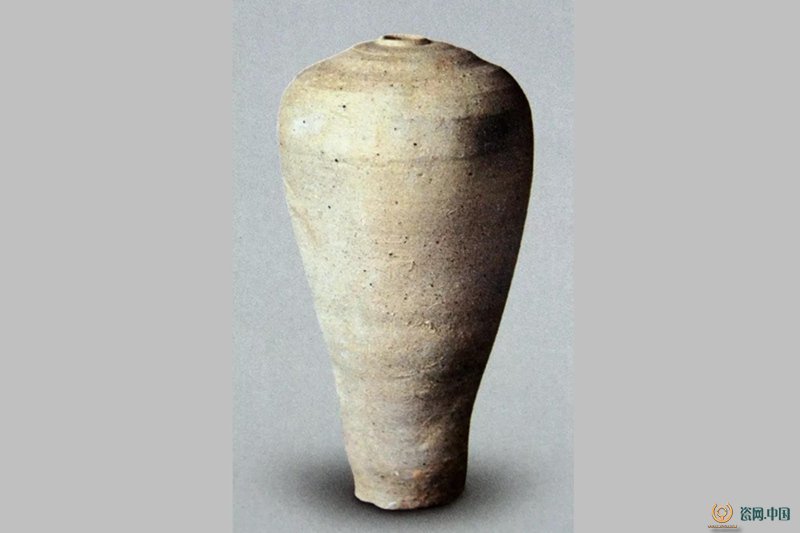

第九類樣式群:遼晚期至元代的雞腿瓶,主要流行于遼國統(tǒng)治的核心區(qū)域,均為小口,口內(nèi)沿轉(zhuǎn)折方硬,瓶身在遼代晚期極為高大、瘦長,金、元時期逐漸變矮變瘦。

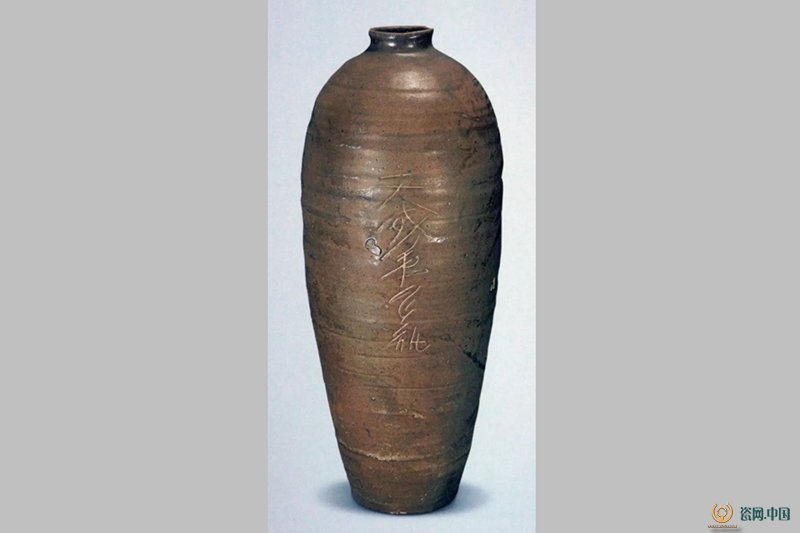

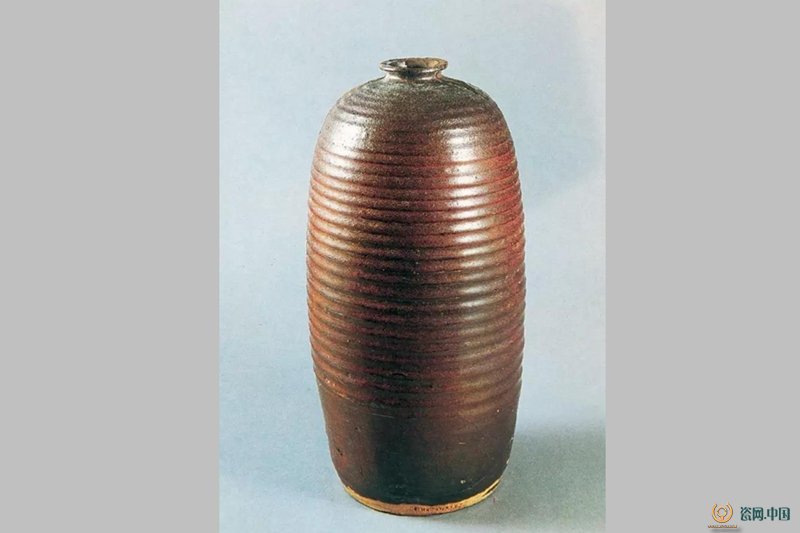

遼“大安七年”(1091)款茶葉末釉劃文梅瓶,高64厘米,遼寧凌源大河北鄉(xiāng)遼墓出土

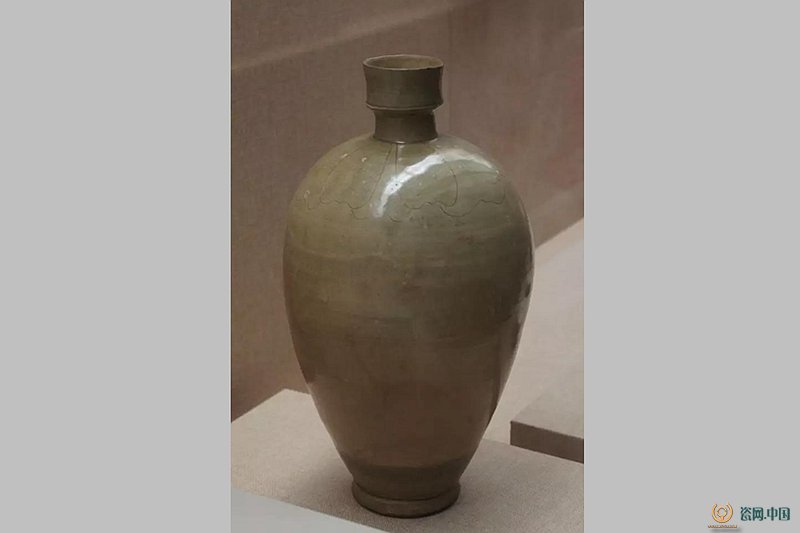

第十類樣式群:以腹部和足部間呈現(xiàn)明確向內(nèi)轉(zhuǎn)折的餅形足和圈足為標(biāo)志,瓶身因此極少有S形輪廓線的變化,而以豐體的卵形、繭型、筒形、楔形等形狀為主。口頸部均為小口、短頸,囊括了多種口形。包含樣式始建于五代和遼早期,以北宋時期最多,南宋到元明均有流行。本樣式的梅瓶與人們一般印象中的梅瓶是“最不像”的,但實際上也有梅瓶的本體性功能,基本滿足梅瓶的小口、短頸、長身的基本特征。

五代岳州窯青釉劃花蓮瓣紋,高43厘米,廣東省博物館藏

樣式劃分中,口部、頸部是主要依據(jù),瓶身只是輔助依據(jù)。口部、頸部的特征比較明顯,而瓶身特征具有相對性。絕大多數(shù)梅瓶的肩、腹、脛三個部位的形體轉(zhuǎn)折都是連貫、流暢的圓轉(zhuǎn)形式,即使轉(zhuǎn)折關(guān)系足夠明確,也因含蓄、微妙的輪廓變化而顯現(xiàn)出極大的相對性。如同樣是“修腹”,隨著瓶體最大腹徑的寬窄變化而導(dǎo)致瓶身比例的差異,呈現(xiàn)出不同的體態(tài)。又如,寬肩是梅瓶的一個流行特點,在它與下腹、脛足部的粗細(xì)變化對比中也是相對的。

梅瓶歷史演變:六個階段

從隋至清,幾乎每個時期都會有數(shù)十種梅瓶樣式并存,尤其是在宋代,多達(dá)58種樣式,即使是到清代樣式趨同化,也仍多達(dá)22種樣式。不過,在大的時代背景下,梅瓶也呈現(xiàn)了一定的階段性時代特征,子仁把這個演變歷程劃分為六個階段。

第一階段:隋唐時期,此為濫觴期,樣式比較單一,只有以折沿凸環(huán)小口、小撇口為標(biāo)志的第一、二兩類樣式群共4種樣式,集中分布于關(guān)中、河南這一中原核心區(qū)。

唐中期白釉梅瓶,高42.5厘米,北京故宮博物院藏

第二階段:五代、北宋、遼時期,梅瓶史上的第一個高峰,所有樣式都出現(xiàn)了,本體性功能確立,禮儀性和審美性不同程度體現(xiàn),以器型為主,裝飾為輔。

北宋最流行的樣式是小撇口和盤口為標(biāo)志的第二、三類樣式群梅瓶,也是北宋發(fā)展最充分的兩個樣式群。

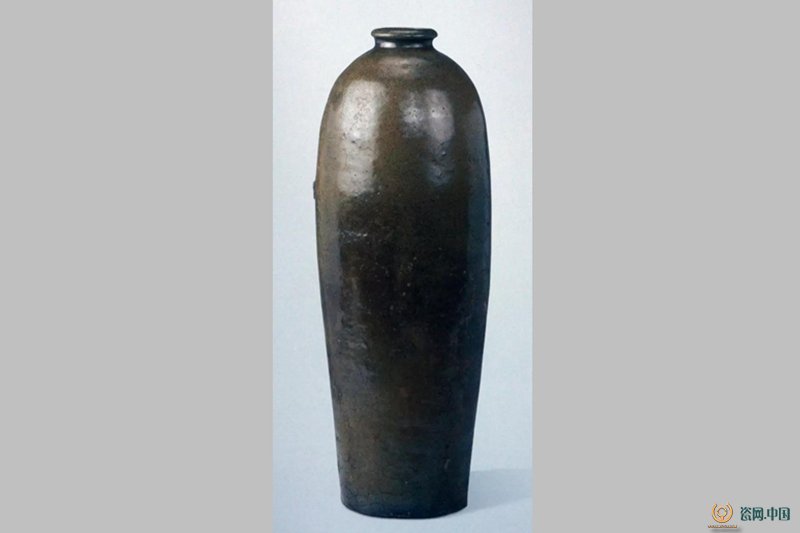

北宋末期井陘窯醬釉刻劃“天威軍官瓶”文梅瓶,高46.5厘米,河北鹿泉南海山北墓區(qū)北宋墓M9出土

北宋晚期汝窯天青釉刻劃云龍紋大盤口梅瓶,高30.4厘米,河南寶豐清涼寺汝窯遺址北宋晚期地層出土

遼代梅瓶整體偏瘦高,最有特點的是第九類雞腿瓶和第四類的梯形環(huán)口瓶,瓶身上部圓鼓,下腹斜收并略有內(nèi)曲、整體細(xì)長高挑而重心極不穩(wěn)。

遼晚期茶葉末釉帶契丹文款梅瓶,高64.9厘米,內(nèi)蒙古巴林右旗遼慶陵出土

遼晚期白釉梅瓶,高31.1厘米,遼寧凌源市城關(guān)鎮(zhèn)八里堡村拉木溝遼墓出土

遼早期茶葉末釉“牛腿瓶”,高54.8厘米,內(nèi)蒙古哲里木盟奈曼旗青龍山鎮(zhèn)遼開泰七年(1018)陳國公主駙馬合葬墓出土

總體來看,宋遼時期的梅瓶總體數(shù)量和器型樣式要比濫觴期的隋唐時期豐富得多,由于政治分裂和文化傳統(tǒng)的不同,宋與遼是單獨發(fā)展的,中原地區(qū)是梅瓶演變最活躍的地區(qū),南方主要受中原地區(qū)影響,初步顯示出一些特點。

北宋早期景德鎮(zhèn)窯青白瓷纏枝牡丹紋小盤口梅瓶,高39厘米,江蘇南京丁家山北宋景祐五年(1038)龍圖閣學(xué)士禮部侍郎杜鎬夫人鐘氏墓出土

北宋中期登封窯白釉赭彩珍珠地劃花花卉紋梅瓶,高39.8厘米,江蘇鎮(zhèn)江丹陽縣大泊公社北宋熙寧十年(1077)墓出土

北宋景德鎮(zhèn)窯青白瓷劃花纏枝花紋梅瓶,高32.6厘米,英國不列顛博物館藏

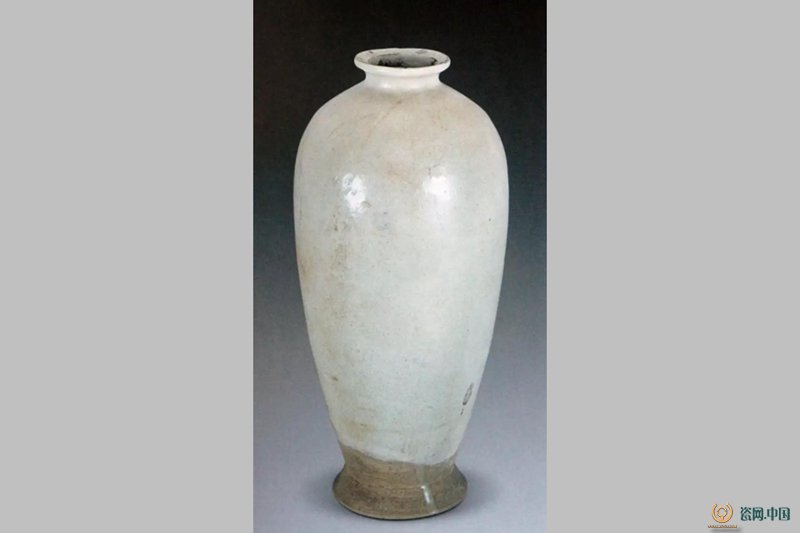

北宋晚期白釉梅瓶,高25.5厘米,河北曲周縣三塔村出土

北宋景德鎮(zhèn)青白瓷刻劃花纏枝花草紋梅瓶,英國布里斯托城美術(shù)館(Bristol City Art Gallery)藏

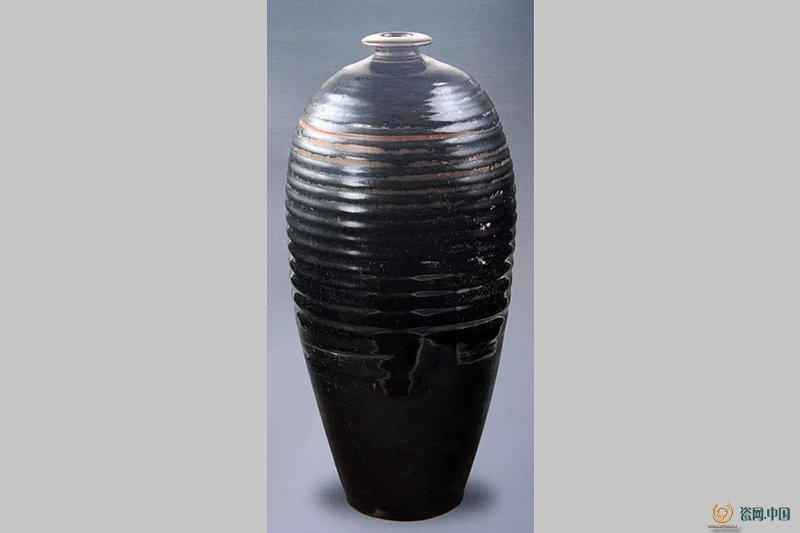

北宋中晚期當(dāng)陽峪窯黑釉瓦棱紋梅瓶,高44.5厘米,河南焦作市博物館藏

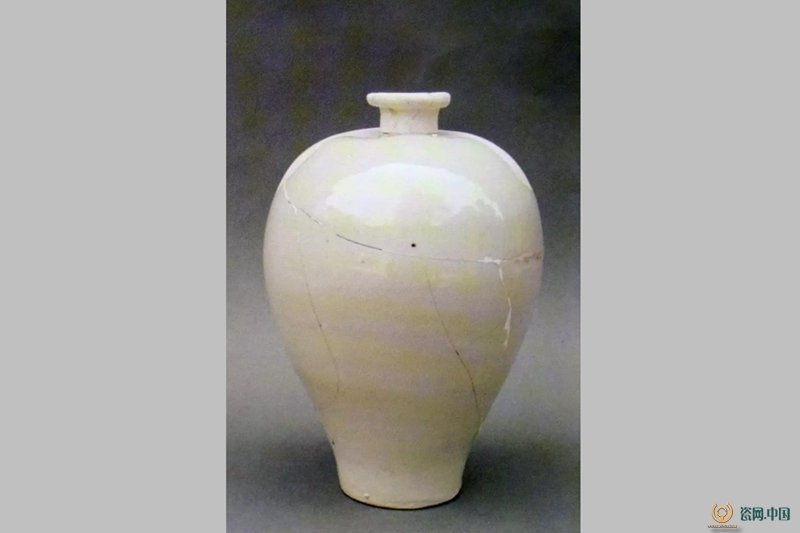

北宋定窯白瓷梅瓶(殘),高23.7厘米,河北曲陽定窯遺址出土

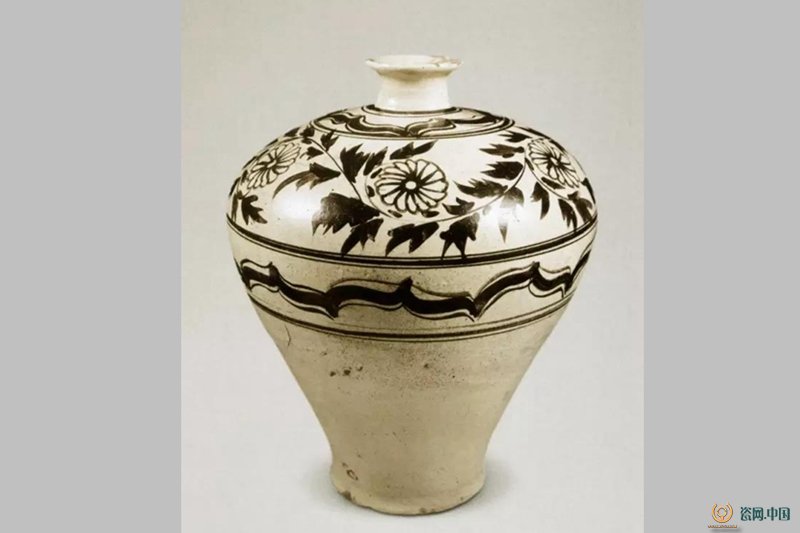

第三階段:南宋、金時期,南北風(fēng)格有別,各自進(jìn)入一個興盛期。

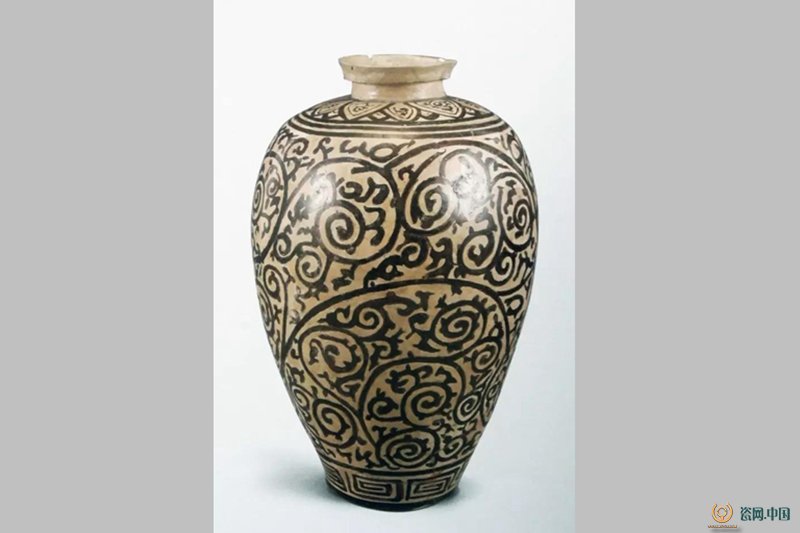

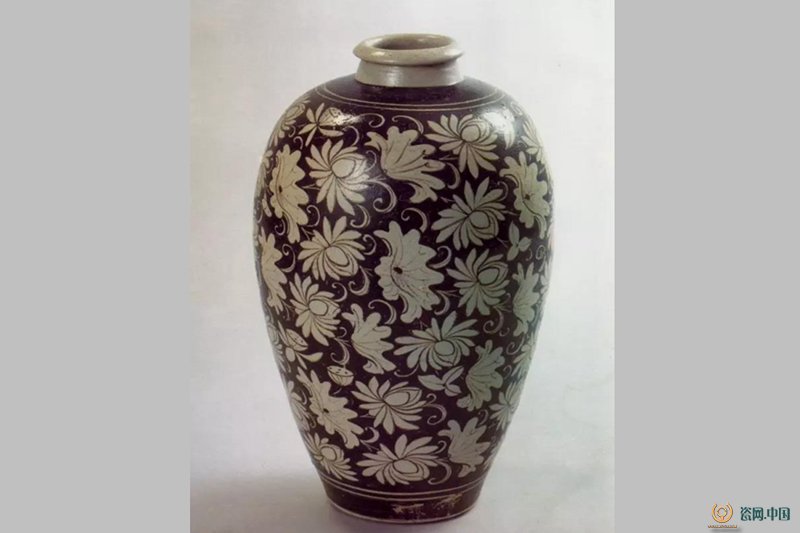

金代的梅瓶樣式極為豐富,除了以出節(jié)小口為標(biāo)志的第八類樣式群以外,其他九個樣式群都有涉及,共55種樣式。

最盛行以梯形小環(huán)口為標(biāo)志的第四種樣式群,以折沿凸環(huán)小口、小撇口、盤口、橫展平沿環(huán)口為標(biāo)志的第一、二、三、五類樣式群也是主流。整體來看,偏豐滿的高體,輪廓飽滿圓曲,分為兩種主要體態(tài):一種是下腹斜直下收,挺拔沉靜;一種是脛部呈束腰狀,接外撇的喇叭形隱圈足,豐腴嫵媚。

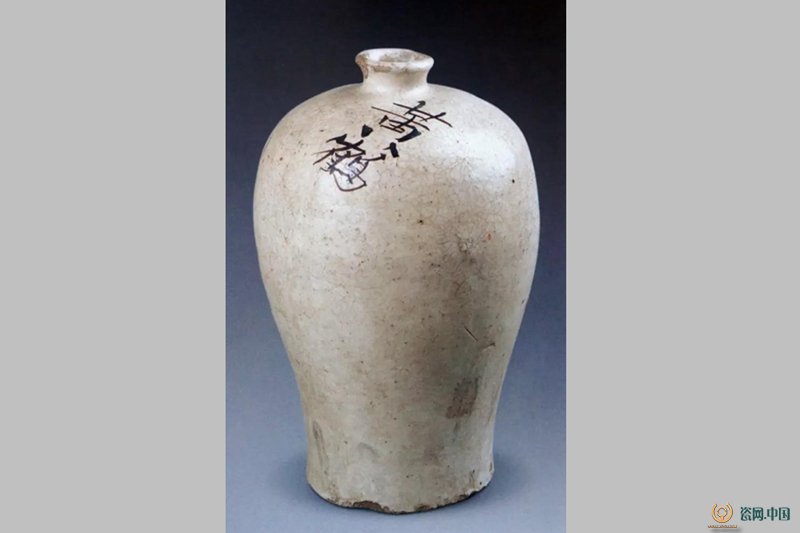

金磁州窯類型河南窯場白釉黑彩畫花并書“清沽美酒”文梅瓶,上海博物館藏

金鈞窯天青釉梅瓶,高39.7厘米,遼寧省建平縣三家子鄉(xiāng)出土

金磁州觀臺窯醬釉梅瓶,高36.8厘米,河北磁縣觀臺鎮(zhèn)磁州窯址二期后段(1101-1148)地層出土

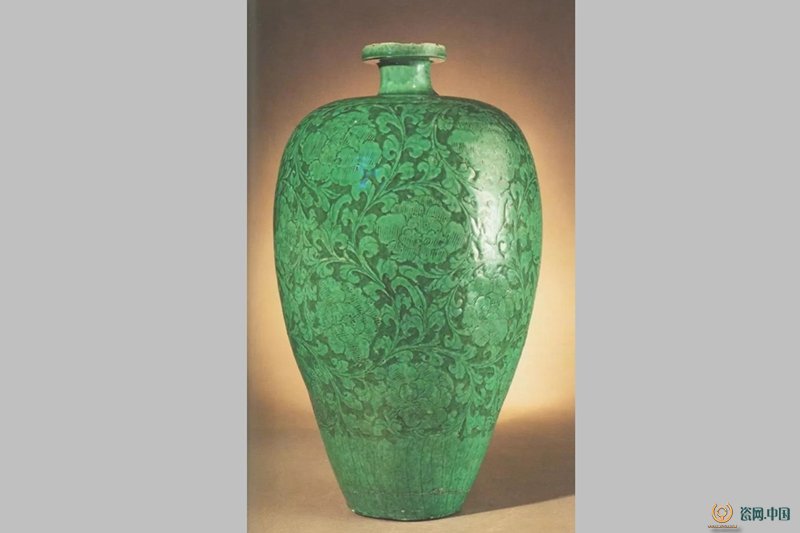

金磁州窯綠釉剔劃花纏枝牡丹紋梅瓶,高39.5厘米,英國倫敦的不列顛博物館藏

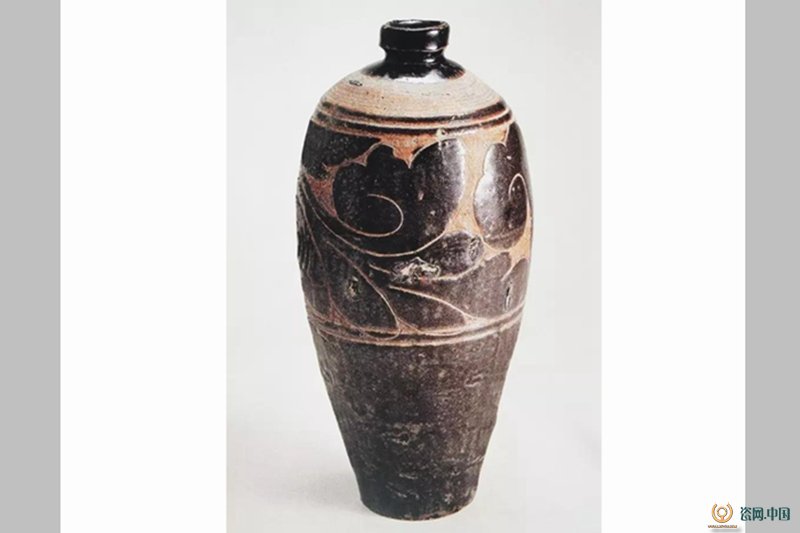

金雁北地區(qū)窯口黑釉剔花卷枝大葉紋梅瓶,高29厘米,山西天鎮(zhèn)縣夏家溝金代居住遺址出土

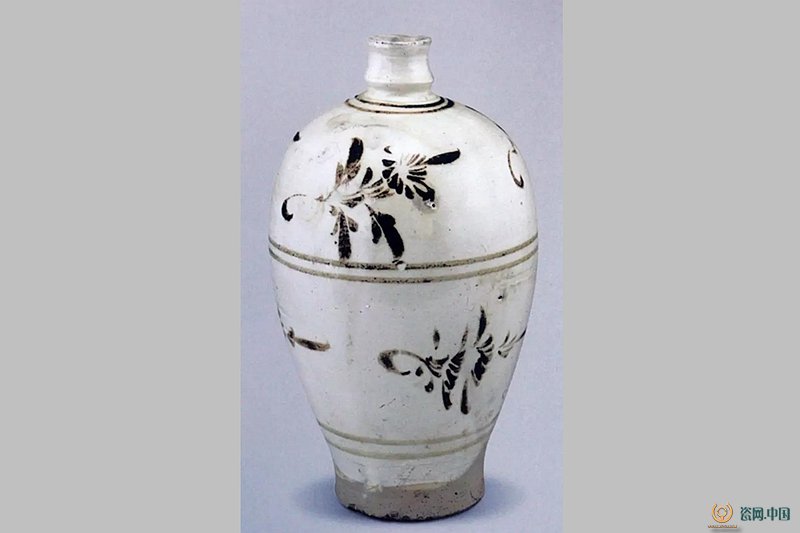

金磁州觀臺窯白釉黑彩畫花梅瓶,高31.8厘米,河北磁縣觀臺磁州窯址三期地層出土

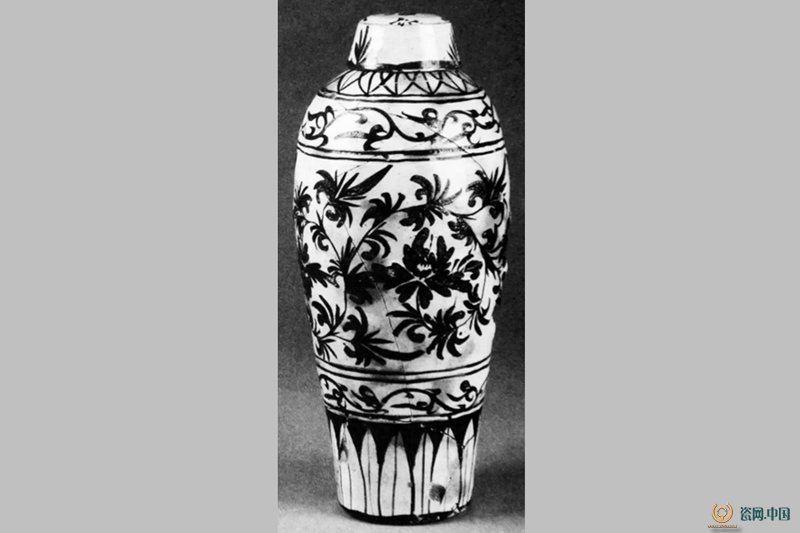

金密縣窯溝窯帶蓋白釉黑彩畫花纏枝牡丹紋梅瓶,高42.1厘米,河南新密窯溝窯址出土

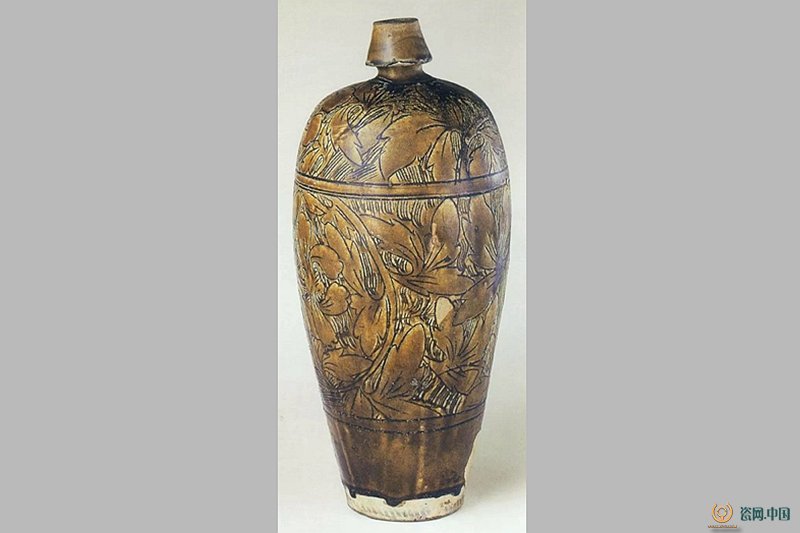

金山西窯場棕黃釉劃花纏枝牡丹紋梅瓶,高31厘米,北京故宮博物院藏

金黑釉梅瓶,高41厘米,甘肅莊浪縣出土

金耀州窯青瓷刻花牡丹紋梅瓶,高30.5厘米,陜西耀縣(今銅川市耀州區(qū))出土

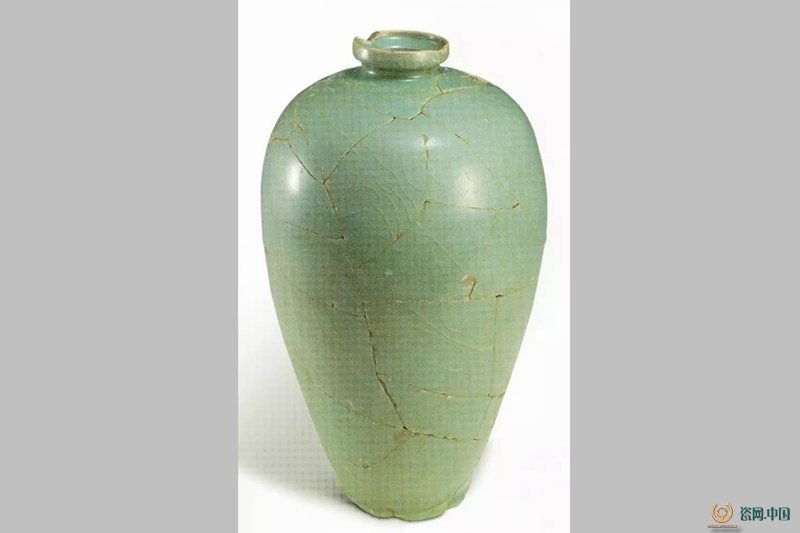

南宋梅瓶涉及七類樣式群,20多種樣式,著重于以盤口、梯形小環(huán)口、折沿窄唇口、直口為標(biāo)志的第三、四、六、七類樣式群,樣式選擇繼承北宋南方梅瓶的流行樣式。體態(tài)多傾向于豐體,追求“端莊豐滿”,尺寸也相對比較整齊矮小,以20~35厘米最為常見,與北方梅瓶豐瘦高矮差異極大的狀況構(gòu)成鮮明對照。

南宋初期越窯青瓷刻劃花牡丹紋梅瓶,高20.2厘米,浙江慈溪匡堰鎮(zhèn)寺龍口越窯遺址第六期地層(南宋初期)出土

南宋官窯青瓷梅瓶(H3:47),高33.5厘米,浙江杭州老虎洞南宋官窯遺址出土,(杭州)南宋官窯博物館藏

南宋吉州窯釉下褐彩畫花纏枝紋梅瓶,高32.7厘米,江西九江市省財經(jīng)會計學(xué)校基建工地出土

南宋青白瓷刻劃花纏枝百花紋梅瓶,高26厘米,四川省博物館藏

南宋吉州窯白釉黑彩畫花蓮紋梅瓶,高29厘米,安徽省巢湖市周酈村出土

南宋末期吉州窯白釉黑褐彩畫花梅竹蝴蝶紋梅瓶,高25.5厘米,湖北鄂州市汀祖鎮(zhèn)丁家坳村馬家塆南宋咸淳十年(1274)呂文顯墓出土

南宋后期磁灶窯醬釉梅瓶,高30厘米,福建晉江磁灶窯金交椅山窯址Y4出土

南宋磁灶窯素胎梅瓶,高22厘米,福建晉江磁灶窯金交椅山窯址Y1出土

南宋偏安一隅,文化重心南移,南宋官窯繼承了中原汝窯的傳統(tǒng),出現(xiàn)兩種分野現(xiàn)象:官民分野和雅俗分野。南方墓葬隨葬梅瓶的現(xiàn)象比北宋時期南方的同類現(xiàn)象要興盛得多,其原因與偏安朝廷帶來的中原影響有必然關(guān)系。

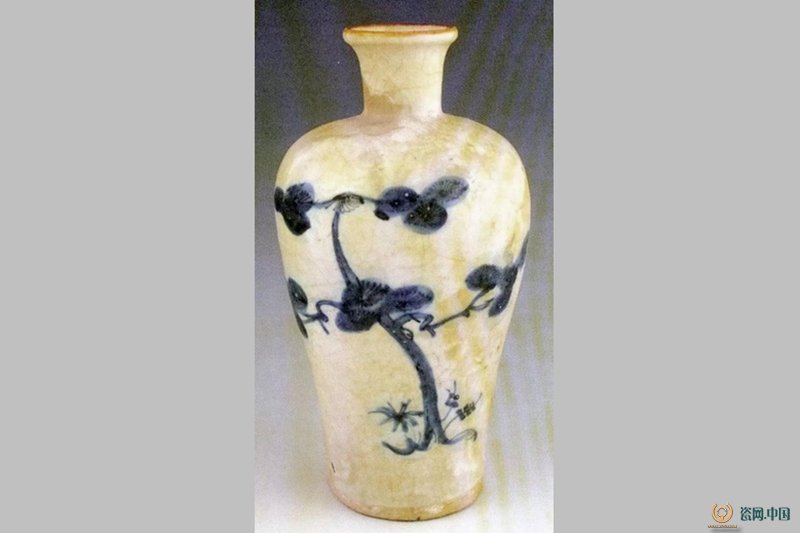

第四階段:元代,在世界文化交流大格局中,梅瓶出現(xiàn)統(tǒng)一性特點,分化則存在于器型和品質(zhì)的差距。

元代北方最流行的是以小撇口、梯形小環(huán)口為標(biāo)志的第二、四類樣式群,南方流行以折沿窄唇口、直口為標(biāo)志的第六、七類樣式群,形成南北二元格局,共52種樣式。

北方梅瓶在北方各大名窯陸續(xù)衰弱的背景下,其樣式著重對金代的繼承,缺少創(chuàng)新,最突出的形式變化又給人一種奇怪和不適感,意味著北方梅瓶在元代開始走下坡路。而南方梅瓶在三大名窯持續(xù)興盛的基礎(chǔ)上,沿著南宋時確立的基本方向,靈活融入元代特有的新內(nèi)涵,樣式不斷調(diào)整創(chuàng)新又不失度,在適中、沉穩(wěn)、文雅等傳統(tǒng)格調(diào)中,兼容氣勢磅礴,氣度宏偉的新風(fēng)尚,邁上新臺階。尤其是元代晚期景德鎮(zhèn)的青花梅瓶體現(xiàn)了時代高度。

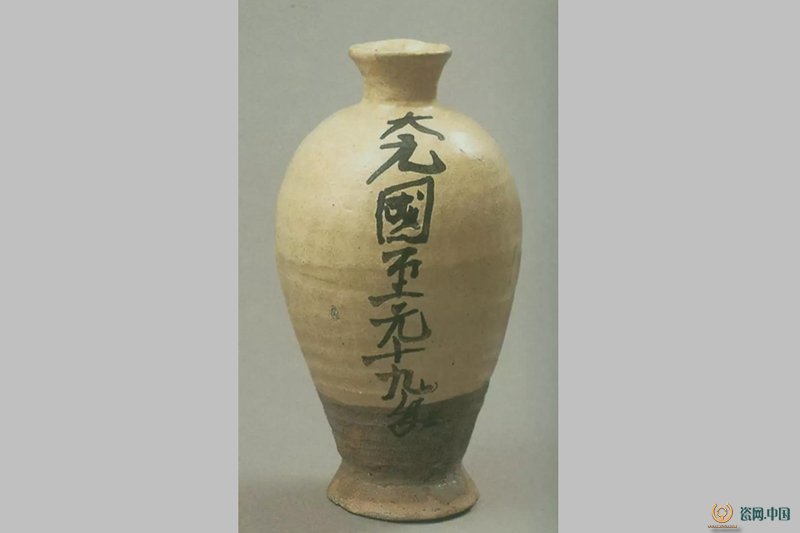

元黑釉劃“葡萄酒瓶”文梅瓶,內(nèi)蒙古烏蘭察布盟察哈爾右翼前旗元代集寧路故城遺址KM13出土

金末元初磁州窯類型白釉黑彩畫花梅瓶,江西瑞昌縣碼頭村南宋寶祐五年(1257)馮士履墓

元早期白釉黑彩書至元十九年(1282)銘文梅瓶,高18.6厘米,上海博物館藏

元龍泉窯青瓷密棱紋梅瓶,高20.2厘米,韓國全羅南道新安郡海底元代沉船出水,韓國國立中央博物館藏

元白釉黑彩書“黃鶴”款梅瓶,高30厘米,河南鶴壁市大寬河出土

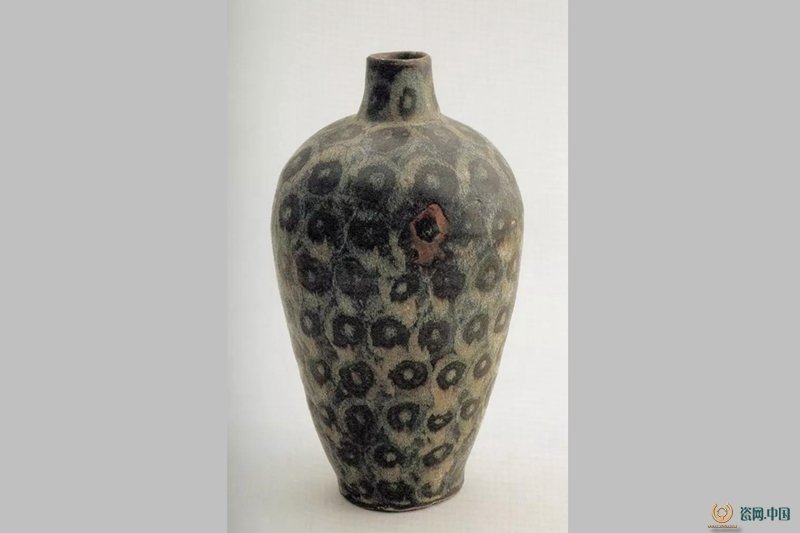

元吉州窯窯變釉圈點紋梅瓶,高20.1厘米,江西永新縣禾川鎮(zhèn)舊城東門元代窖藏出土

元前期山西窯場白釉褐彩弦紋折枝花梅瓶,高31.4厘米,底部有“延祐元年”(1314)墨書紀(jì)年文字,山西汾陽市杏花村酒廠出土

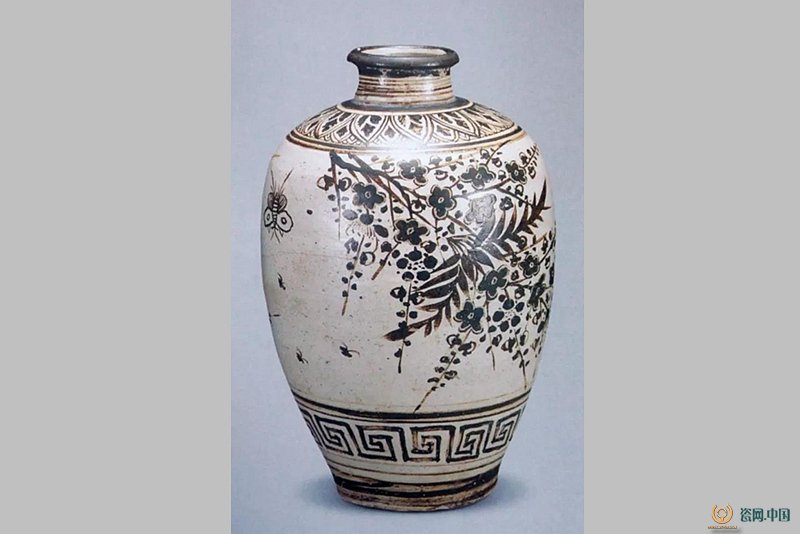

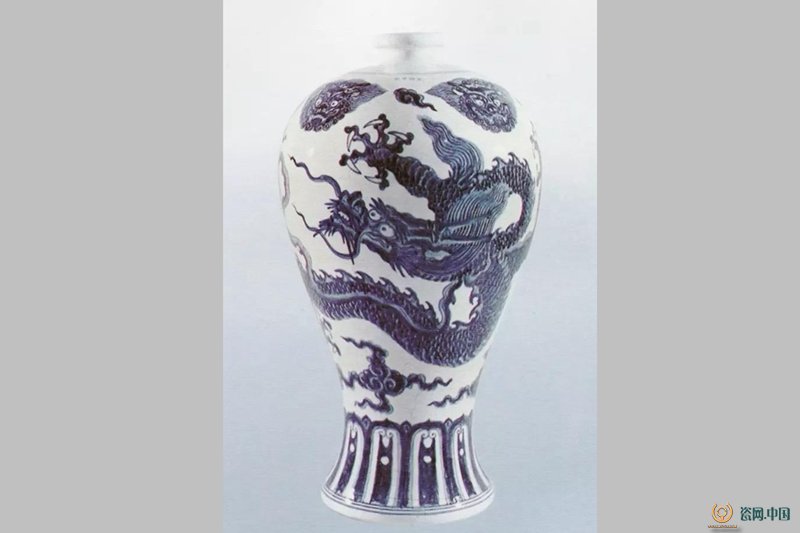

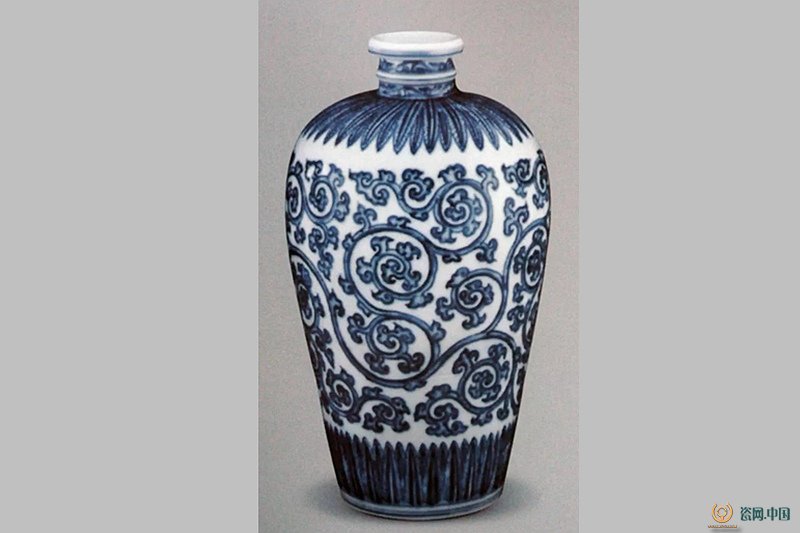

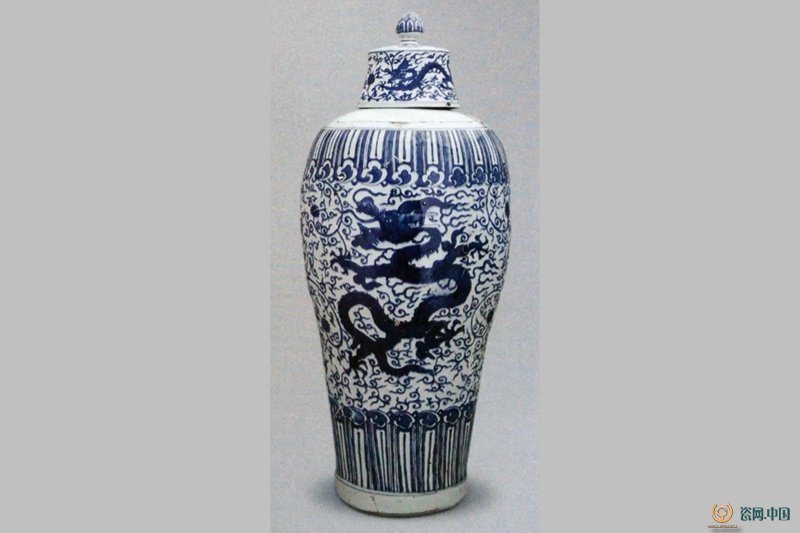

第五階段:明代,以小撇口、盤口、折沿窄唇口、直口為標(biāo)志的第二、三、六、七類樣式群成為主流,共43種樣式,比元代少了9種,梅瓶樣式繁衍進(jìn)一步放緩;南北方梅瓶所處地位發(fā)生逆轉(zhuǎn),南方梅瓶樣式占絕對多數(shù),景德鎮(zhèn)成為核心產(chǎn)區(qū);功能結(jié)構(gòu)進(jìn)入質(zhì)變后期,明顯轉(zhuǎn)向了禮儀性和審美性。

明早期在景德鎮(zhèn)設(shè)立御窯,采用小撇口的梅瓶樣式;明代中晚期與陶瓷史上官民競市的局面相一致。洪武、永樂、宣德時期燒造了高水平的梅瓶。永樂、宣德時期的梅瓶極為相似,極為流行一個樣式:規(guī)范化的小撇口、束頸,頸肩過渡柔和,圓寬肩,上腹鼓,下腹斜收,脛部內(nèi)曲,足部直立或微撇,極淺的平底隱圈足。配寶珠紐、管狀舌的鐘式蓋。實例均為品質(zhì)一流的青花和白釉器,優(yōu)美、端莊、典雅、適度。

明永樂景德鎮(zhèn)御窯“內(nèi)府”款白釉青花梅瓶,日本藏

明萬歷景德鎮(zhèn)民窯青花雙龍戲珠紋高腰帶蓋梅瓶,通高約37.5厘米,廣西桂林堯山明萬歷十八年(1590)靖江溫裕王朱履燾夫婦合葬墓出土

明宣德款景德鎮(zhèn)御窯青花龍紋“梅瓶”,高55.3厘米,美國堪薩斯市納爾遜·雅堅斯博物館藏

明中期景德鎮(zhèn)窯琺華釉青地淺彩蓮塘紋梅瓶,高36.8厘米,美國紐約大都會藝術(shù)博物館藏

明初期北方窯場白釉黑彩畫花纏枝菊紋梅瓶,高36.5厘米,江蘇南京市戚家山明洪武二十二年(1389)南安侯俞通源墓出土

明中晚期景德鎮(zhèn)民窯青花雙龍紋帶蓋梅瓶,通高27.7厘米,廣西柳州明墓出土

明中期山西窯場琺華三彩折枝牡丹紋梅瓶,廣東省博物館藏

明嘉靖景德鎮(zhèn)窯藍(lán)釉雜彩人物紋梅瓶,高28厘米,江西大余縣吉村公社游仙大隊明劉節(jié)墓出土

明晚期景德鎮(zhèn)民窯青花松鶴鹿圖梅瓶,高27.5厘米,青花底款“玉堂佳器”,江西南昌南城縣明天啟四年(1624)墓出土

明陳爐窯黑釉梅瓶,高22.6厘米,陜西銅川陳爐水泉頭出土

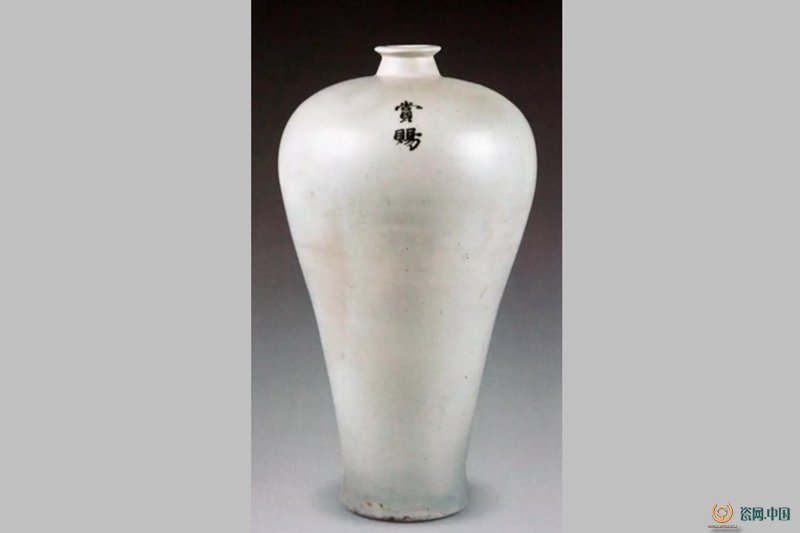

明初期景德鎮(zhèn)窯白釉鐵紅彩“賞賜”款梅瓶,高34厘米,江蘇南京市黃埔廣場明初故宮社稷壇遺址廢井出土

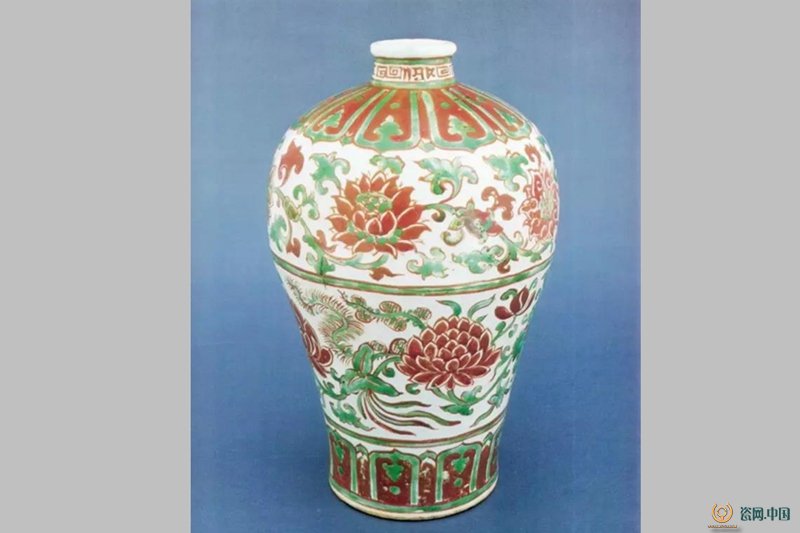

明中期景德鎮(zhèn)窯紅綠彩纏枝蓮紋梅瓶,高28.3厘米,上海博物館藏

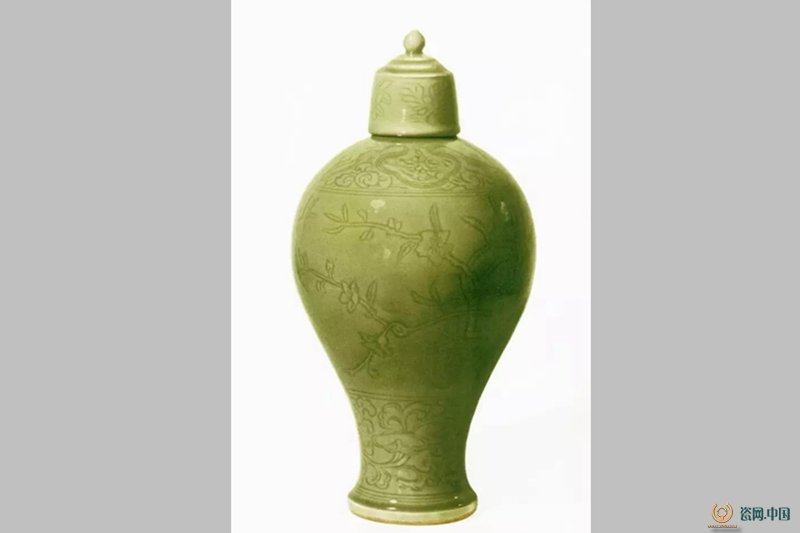

明早期龍泉窯青瓷刻劃花桃竹圖梅瓶,通高44.9厘米,北京故宮博物院藏

明成化景德鎮(zhèn)御窯青花纏枝卷草紋梅瓶,高26厘米,北京海淀區(qū)香山路軍事科學(xué)院工地明成化二年(1466)憲宗長子墓出土

明萬歷帶蓋青花云龍紋梅瓶,北京明定陵玄宮后殿出土

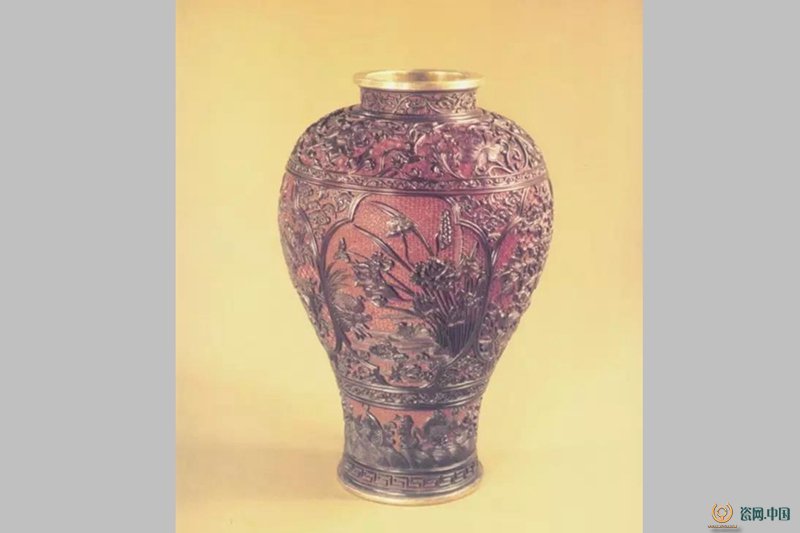

明中期金口剔黑紅漆開光花鳥紋梅瓶,高28.7厘米,北京故宮博物院藏

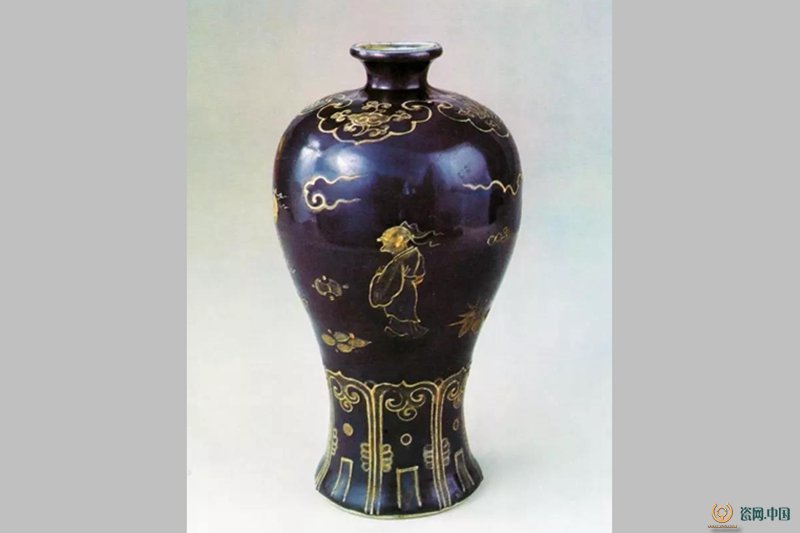

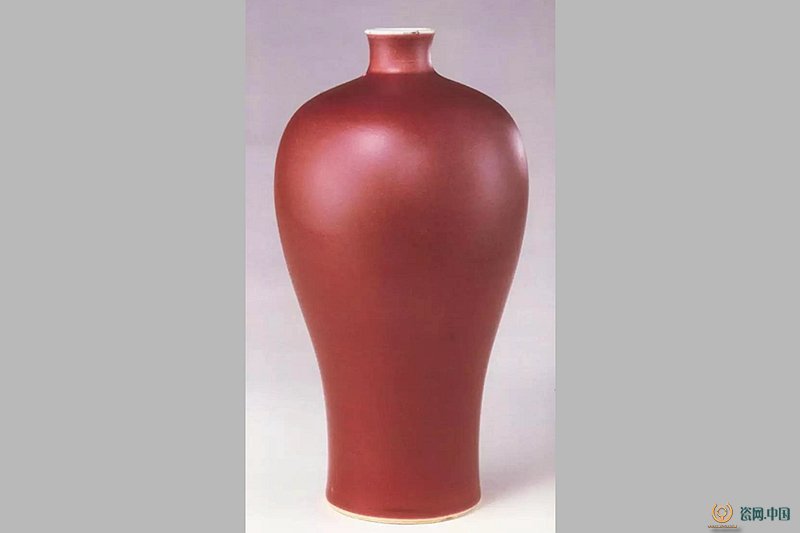

第六階段:清代梅瓶全部出自南方窯口,共出現(xiàn)過22種梅瓶樣式,以撇口、束頸為特征的第二類樣式群就占了12種,表現(xiàn)出特征趨同的時代特點。御制官樣主導(dǎo)了清代梅瓶的審美趣味,小撇口、束頸、寬肩、鼓腹、下腹斜收、脛部內(nèi)曲或呈束腰狀、脛足部直立或足部外撇,成為清代最具有時代特征的梅瓶樣式。

清代梅瓶作為純粹的陳設(shè)器,單一的審美功能使器型走向完全藝術(shù)化的形態(tài),在明代基礎(chǔ)上進(jìn)一步精致化。

清康熙霽紅釉梅瓶,高24.2厘米,北京故宮博物院藏

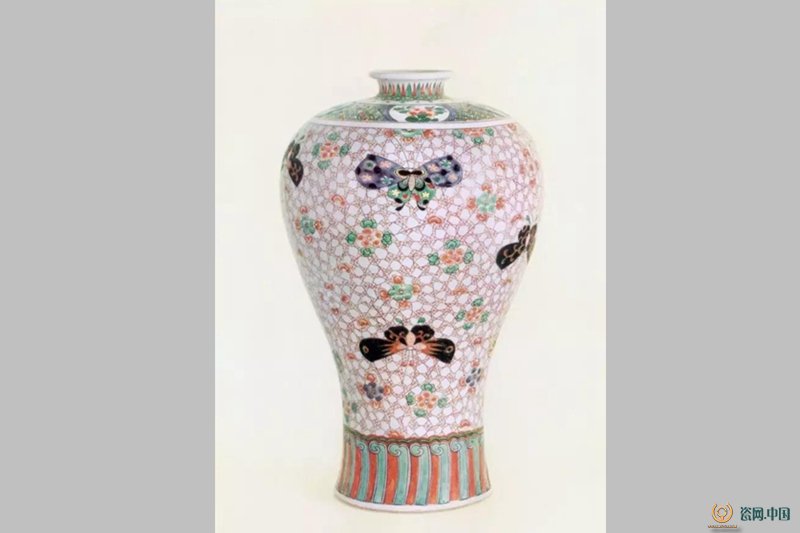

清康熙五彩蝴蝶紋梅瓶,高36.2厘米,北京故宮博物院藏

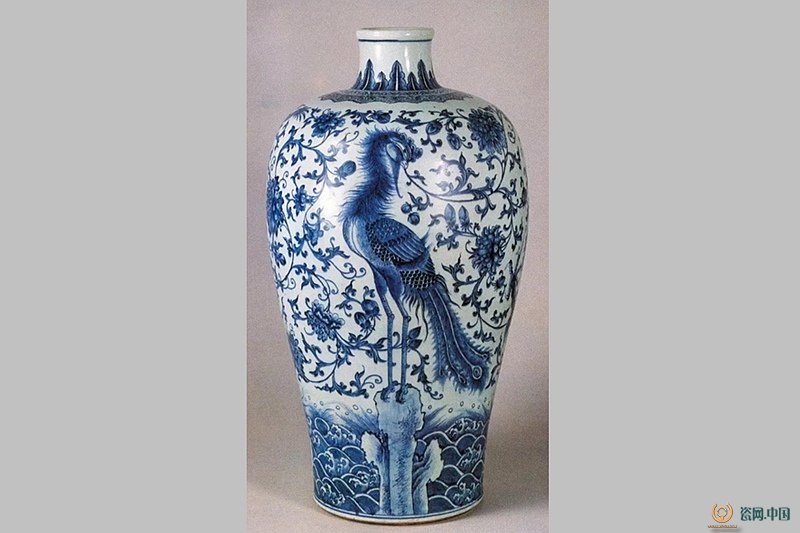

清乾隆青花龍鳳呈祥紋梅瓶,高67厘米,江蘇揚(yáng)州唐城遺址文物保管所藏

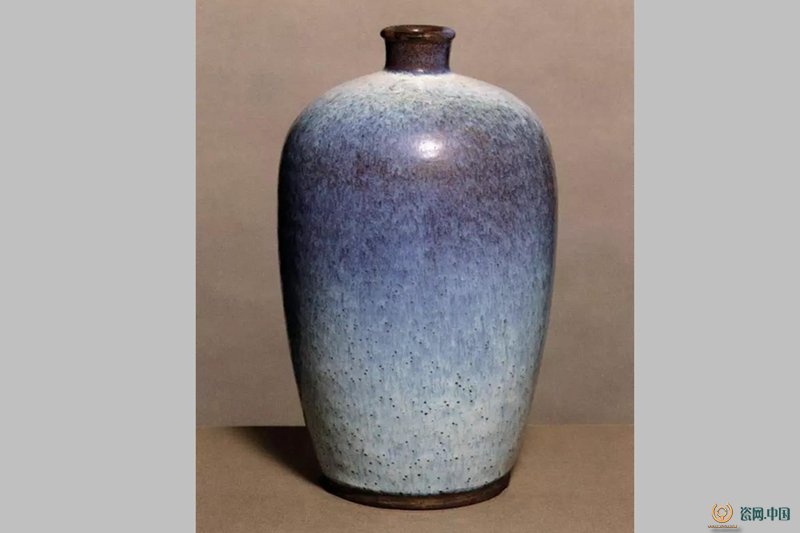

清前中期(18世紀(jì))石灣窯仿鈞藍(lán)白色翠毛釉梅瓶,高23.5厘米,英國格拉斯哥的伯勒爾藏

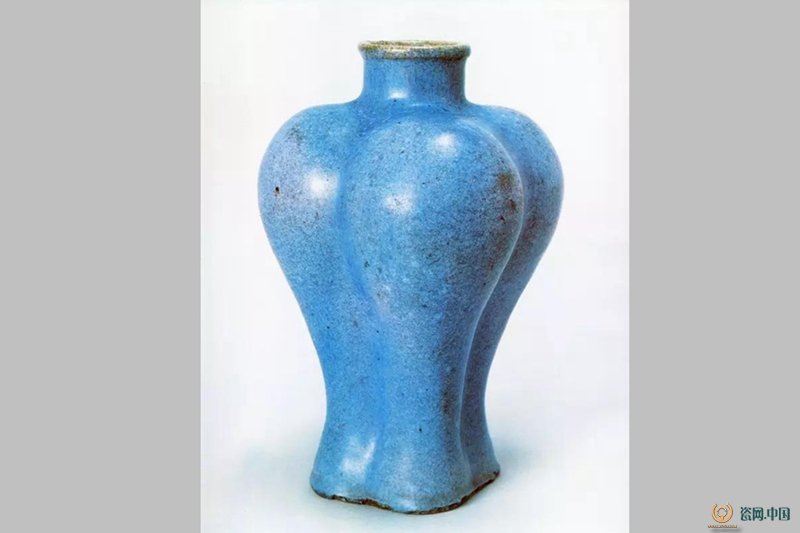

清石灣窯粉藍(lán)釉梅瓶,高23.6厘米,廣東省博物館藏