壽州窯是目前安徽省發(fā)現(xiàn)的古代瓷窯遺址時(shí)代最早的一個(gè)窯口,是我國唐代著名瓷窯之一。在《茶經(jīng)》中,唐人陸羽將壽州窯列在當(dāng)時(shí)名窯的第六位,居江西洪州窯之前,并指出:“壽州瓷黃”,以出產(chǎn)黃釉瓷而聞名。建國以來,唐代陸羽《茶經(jīng)》記載的名窯相繼被發(fā)現(xiàn),而“瓷黃、茶色紫”的壽州窯,一直不知所在,發(fā)現(xiàn)這座窯場(chǎng)的窯址成為一個(gè)重要課題。1954年洪水后,在千里治淮工地上發(fā)現(xiàn)了大量唐代黃釉瓷器,考古專家不知其產(chǎn)自何處。上世紀(jì)50年代末期,淮南市博物館周墨兵先生在上窯鎮(zhèn)地區(qū)收集了大量窯址標(biāo)本并做了初步考查。1960年2月,周墨兵和古陶瓷專家胡悅謙先生在上窯鎮(zhèn)一帶進(jìn)行了深入調(diào)查,埋藏了一千多年的一代名窯——壽州窯終于被發(fā)現(xiàn)和確定。

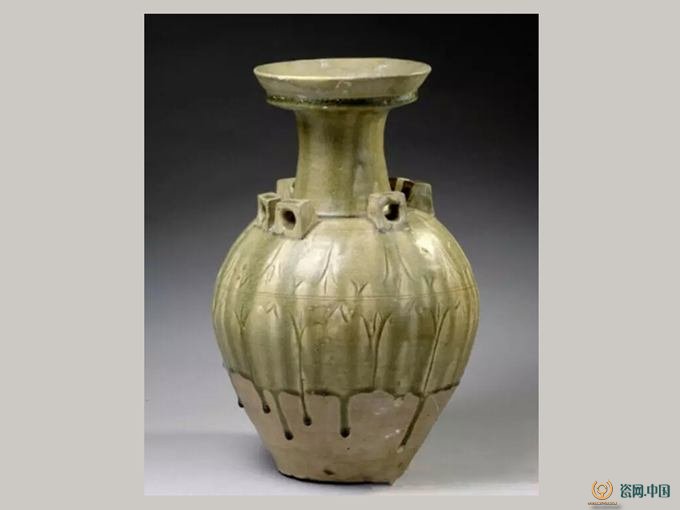

安徽省博物院隋壽州窯青瓷盤口六系蓮瓣紋壺

周口市博物館唐代壽州窯黃釉乳釘紋瓷豆

壽州窯分布地域比較廣,從目前發(fā)現(xiàn)被確認(rèn)為壽州窯遺址的集聚點(diǎn)有10處。它地跨古壽、濠兩州,即今鳳陽縣和淮南市等地,是一個(gè)從東至西長約80余公里延綿不斷的大窯場(chǎng)。以淮南市上窯鎮(zhèn)的窯河、高塘湖沿岸約2公里的地帶上較為密集。壽州窯延續(xù)的時(shí)間長,它創(chuàng)燒于南朝,歷經(jīng)隋、唐的繁榮期,唐末開始衰落,大約350年左右。隋及隋以前的早期窯址有地屬鳳陽縣的臨泉寺、大劉莊和上劉莊及淮南市上窯鎮(zhèn)的管家嘴地區(qū)。唐代窯址主要分布在淮南市上窯鎮(zhèn)的馬家崗、高窯、上窯鎮(zhèn)醫(yī)院住院部、余家溝、東小灣、外窯及田家庵區(qū)的洞山、泉山一帶。

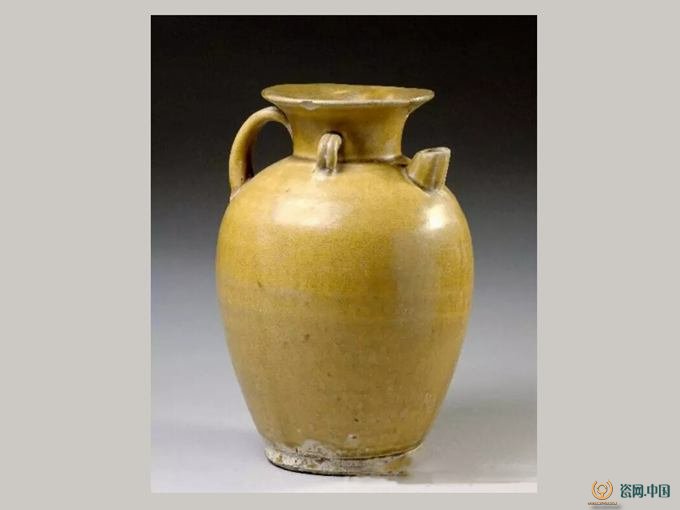

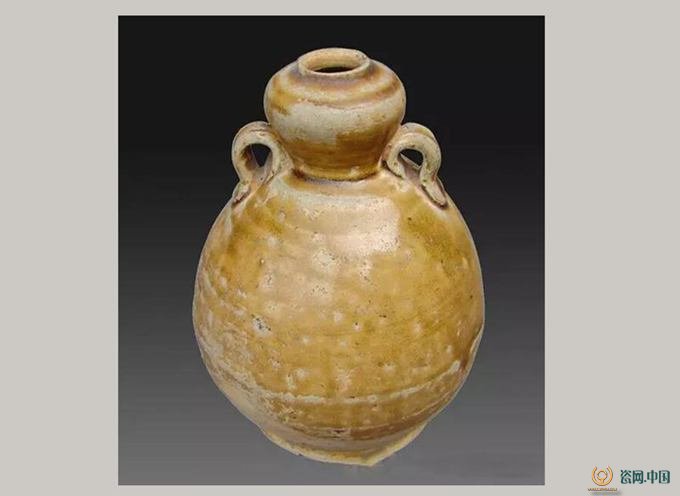

安徽省博物館藏唐壽州窯黃釉執(zhí)壺

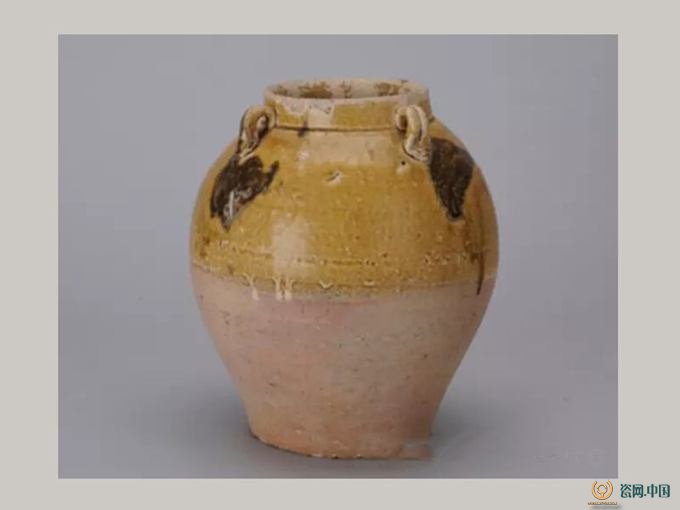

合肥市文物管理處藏唐壽州窯黃釉褐彩四系罐

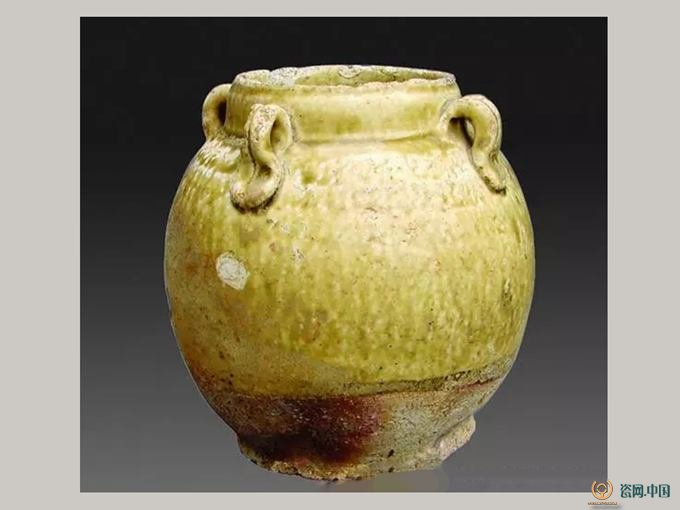

唐代時(shí)期,壽州窯和越、邢二窯齊名。有資料記載,在它歷經(jīng)的350余年間窯火不斷,窯品普及大江南北。壽州窯文化的光芒曾照耀華夏大地,使淮河文化、漢唐文化流傳深遠(yuǎn)。古壽州窯產(chǎn)品胎釉選用本地原料,由明火燒造而成。其器件厚重,胎質(zhì)堅(jiān)硬,色彩豐富而造型樸拙,以生活用品居多,兼具審美與實(shí)用價(jià)值。壽州窯到唐末以后漸趨衰落,燒制生產(chǎn)工藝也逐漸失傳。

壽州窯黃釉四系罐

根據(jù)窯址出土遺物判明,壽州窯是一處較早的青瓷系統(tǒng)瓷窯。從南朝開始就燒造出了胎質(zhì)堅(jiān)硬、釉色瑩亮的青瓷,此后一直延燒至隋。陶瓷研究者將這一階段所產(chǎn)青瓷稱為該窯的早期產(chǎn)品。從整體上看,早期產(chǎn)品器型比較單調(diào),主要有瓶、罐、豆、碗、盞等生活用品;產(chǎn)品胎色普遍青灰,胎質(zhì)較粗,有大小不等的氣孔和鐵黑色斑點(diǎn),胎泥由于未經(jīng)淘洗,含有細(xì)小的砂粒;釉為透明的玻璃質(zhì),青色釉層因厚薄不同而有濃有淡,或青中帶綠、或青中帶黃,積釉處還有紫翠色的窯變釉;裝飾技法主要有模印、堆貼、刻劃,紋飾流行富有佛教色彩的蓮花、忍冬紋等,這一切都表明了壽州窯早期產(chǎn)品的特征。可以看出無論是在器型方面還是在胎釉及紋飾方面,均與同時(shí)期的北方青瓷特征相同,而與南方青瓷造型秀氣、胎質(zhì)致密、氣孔細(xì)小、釉色青綠發(fā)翠的風(fēng)格迥然不同。如燒制的盤口瓶,為長頸、鼓腹、平底,肩設(shè)兩對(duì)復(fù)式耳,與山東棗莊同類器完全一樣。碗的造型及腹上刻劃的蓮瓣紋,與山東淄博寨里窯所產(chǎn)同類器極其相似,因此,壽州窯早期產(chǎn)品屬于北方青瓷系統(tǒng)。

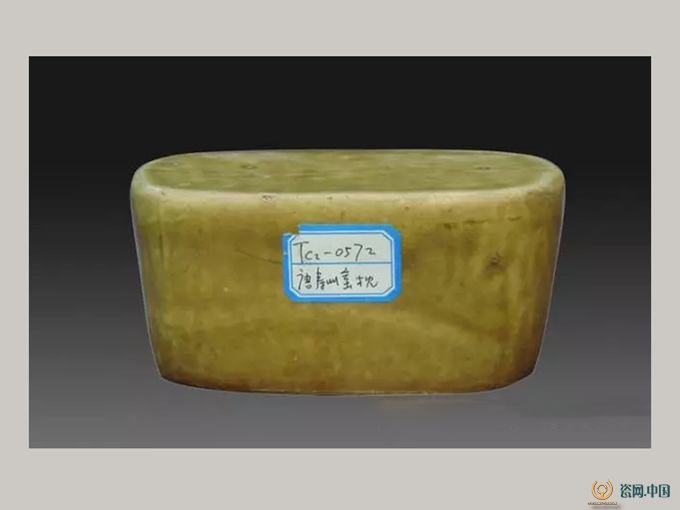

壽州窯黃釉枕 隋唐大運(yùn)河出土

根據(jù)多次出土的器物標(biāo)本,初步將壽州窯分為五個(gè)時(shí)期:南北朝時(shí)期——壽州窯燒瓷規(guī)模小,器物的南方因素偏重,另亦蘊(yùn)含中原北方文化因素,其造型與裝飾在一定程度上體現(xiàn)了佛教色彩;隋朝時(shí)期——壽州窯燒瓷規(guī)模小于南北朝,器物的文化內(nèi)涵南北參半,產(chǎn)品種類增多;唐早期——壽州窯生產(chǎn)規(guī)模明顯擴(kuò)大,瓷器有了自己的獨(dú)特制作方法,它擺脫了南北朝文化束縛,形成了成熟的地方文化。其產(chǎn)品類別有了新的增加,工藝類型形制均小,工藝水平不高,但造型粗獷古樸,頗具神韻;唐中期——是壽州窯燒瓷的鼎盛時(shí)期,其生產(chǎn)規(guī)模大于唐早期,產(chǎn)品種類更多,器物釉色純正,造型渾厚大方,線條流暢,輪廓豐滿,很有神韻;唐晚期——生產(chǎn)規(guī)模較中期偏小,窯廠較為集中,但釉色卻與中期明顯不同,產(chǎn)品制作工藝不精。壽州窯瓷器的胎、釉都比較粗,因而普遍使用化妝土,并在未施釉以前先經(jīng)過素?zé)岣哔|(zhì)量。

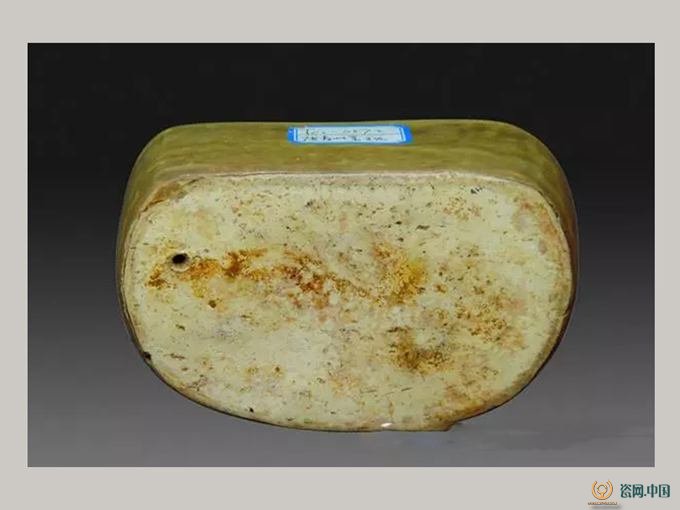

合肥市文物管理處藏五代壽州窯黃釉水盂

壽州窯由青瓷向黃瓷的轉(zhuǎn)變,在中國陶瓷工藝的演變過程中具有劃時(shí)代的意義。這是繼北朝晚期白瓷出現(xiàn)以后,在單色釉方面興起的又一新的品種,是我國陶瓷發(fā)展史上的一件大事。壽州窯黃釉瓷之所以聞名,主要是以釉色取勝。唐代,如果白瓷以北方的邢窯最負(fù)盛名,南方的越窯青瓷代表當(dāng)時(shí)青瓷的最高水平,那么黃釉則以壽州窯最佳,并以其獨(dú)特的風(fēng)格躋身于唐代七大名窯之列。往往新的品種一經(jīng)出現(xiàn),便產(chǎn)生很大的誘惑力,很快便被其它瓷窯仿制。安徽蕭縣白土窯、河北曲陽窯、河南密縣窯、鶴壁窯、陜西銅川玉華宮窯、山西渾源窯和湖南長沙窯等,也多受其影響而生產(chǎn)黃釉瓷器。唐代瓷器生產(chǎn)的成就,與壽州窯的杰出貢獻(xiàn)是分不開的。壽州窯作為隋唐時(shí)期的民間瓷窯之一,三百多年間,對(duì)當(dāng)時(shí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和滿足廣大人民群眾日常物質(zhì)生活的需要方面,做出了不可磨滅的貢獻(xiàn),被譽(yù)為唐代名窯是理所當(dāng)然的事情。

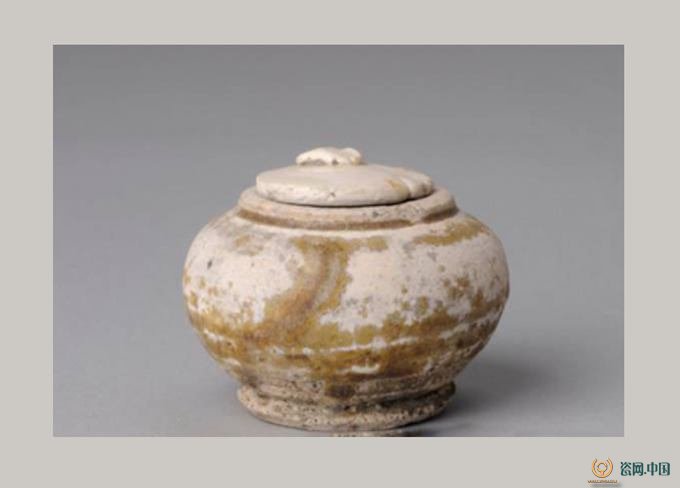

壽州窯黃釉葫蘆瓶 隋唐大運(yùn)河出土

全國各地的主要博物館均收藏有壽州窯瓷器。上海博物館、南京博物院、廣東博物館、河南博物館、揚(yáng)州市博物館等的陳列中都有顯示。香港收藏家一次性捐贈(zèng)給廣州越王墓博物館的200件瓷枕中就有10件是壽州窯產(chǎn)品。收藏比較集中的有安徽省博物館、揚(yáng)州市博物館、淮北市博物館、蚌埠市博物館、壽縣博物館等數(shù)十家收藏機(jī)構(gòu)。主要分布在長江中下游和淮河沿岸地區(qū)。建國以來,在考古發(fā)掘中出土最多的是1999年淮北柳孜大運(yùn)河發(fā)掘的數(shù)百件壽州窯瓷器。在揚(yáng)州唐城遺址、大運(yùn)河工地、無為縣隋代磚室墓、合肥隋代開皇三年墓、蕪湖市唐墓、六安蘇南鄉(xiāng)唐墓、巢湖唐墓、長豐大柿園唐墓等都有壽州窯瓷器出土。