從隋至清(581~1911年),歷經(jīng)1300多年演變,梅瓶形成了極為豐富的器型樣式,子仁在《中國梅瓶研究》中,以器型分類與歷史演變兩個角度清晰展示了這種變化。

梅瓶器型分類:十類樣式群

子仁根據(jù)梅瓶的口部、頸部、瓶身、足底等形式特征將中國梅瓶器型分為十類樣式群,每個樣式群又細(xì)分為數(shù)個或數(shù)十個樣式。

第一類樣式群:以折沿凸環(huán)小口為標(biāo)志,流行于隋代至明代。

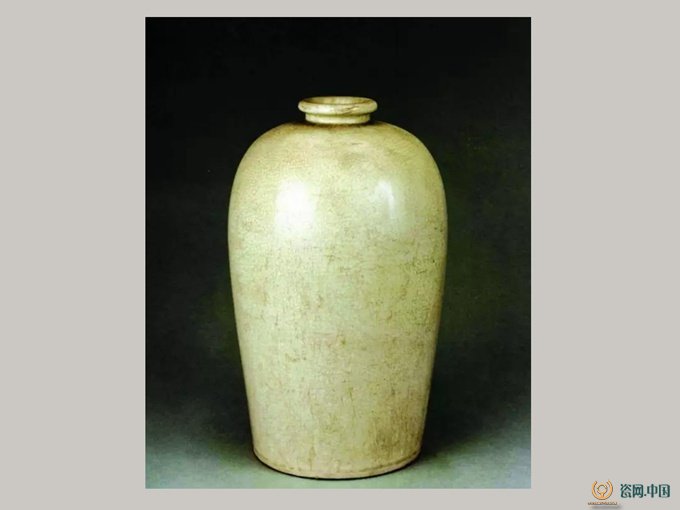

唐初期 白釉梅瓶,高36厘米,陜西西安東郊韓森寨唐乾封二年(667)段伯陽墓出土

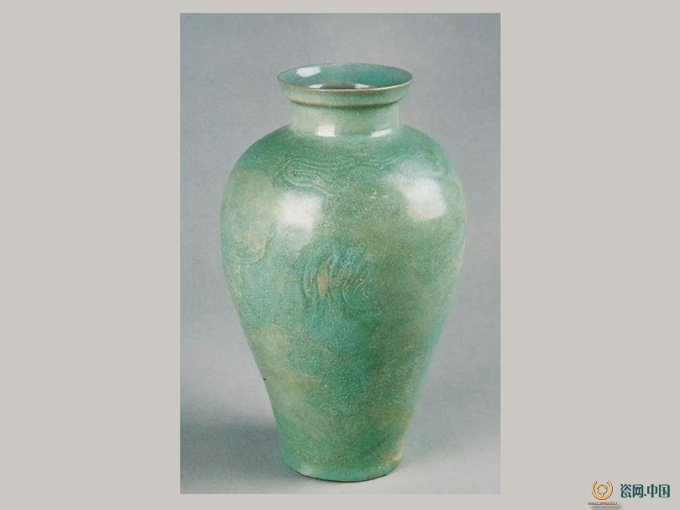

第二類樣式群:以小撇口或小侈口為標(biāo)志,口唇以圓唇、卷唇為主,也有較薄的尖唇,頸部以束頸為主,所含樣式從唐代到清代。

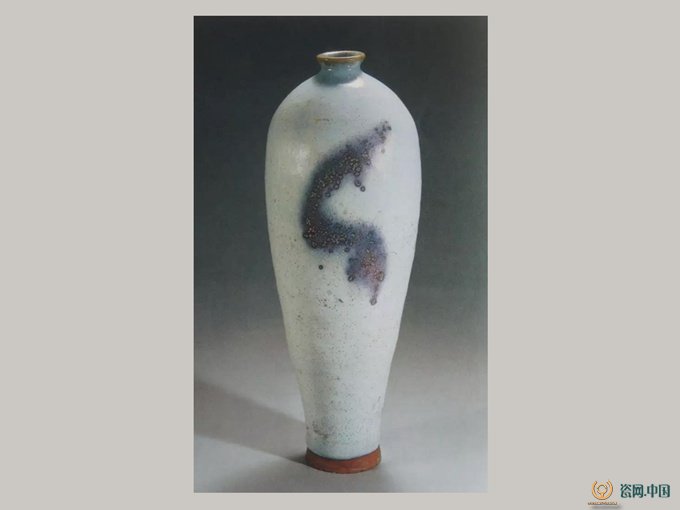

元 鈞窯紅斑天藍(lán)釉梅瓶,高37.2厘米,河北省博物館藏

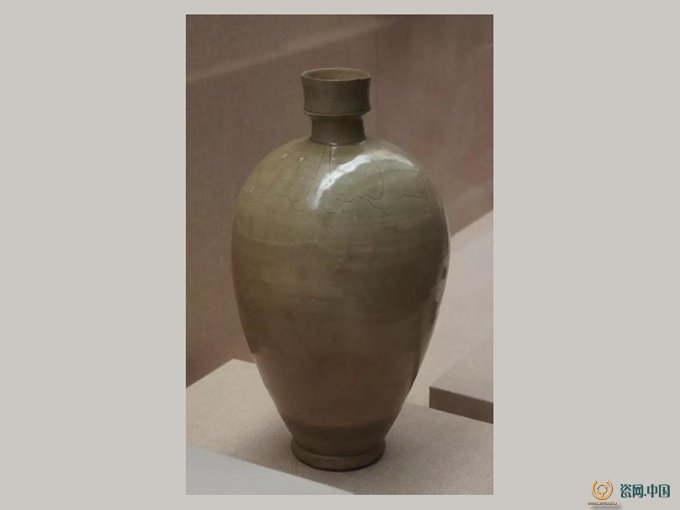

第三類樣式群:以盤口為標(biāo)志,頸部包括無頸、束頸和柱頸,包含的樣式從五代到明代,清代極少。

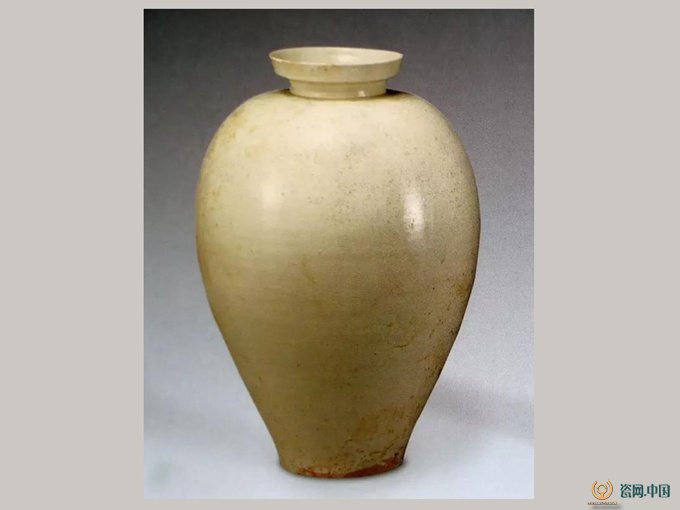

北宋中晚期 青白釉大盤口梅瓶,高37.1厘米,安徽宿松縣隘口洛土村北宋元祐二年(1087)吳正臣夫婦合葬墓出土

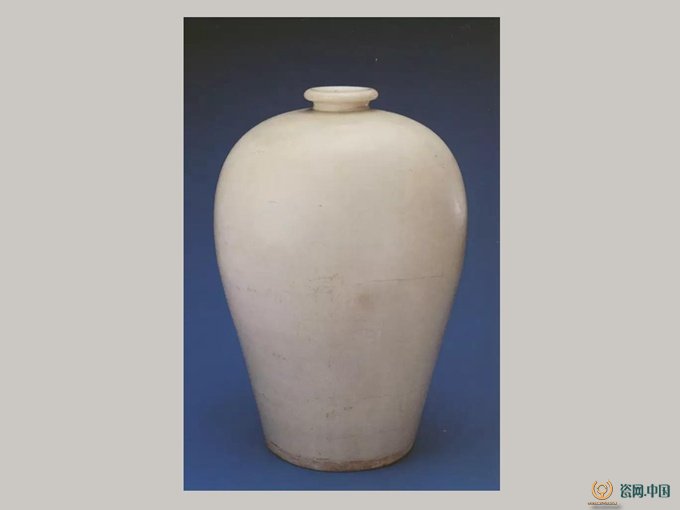

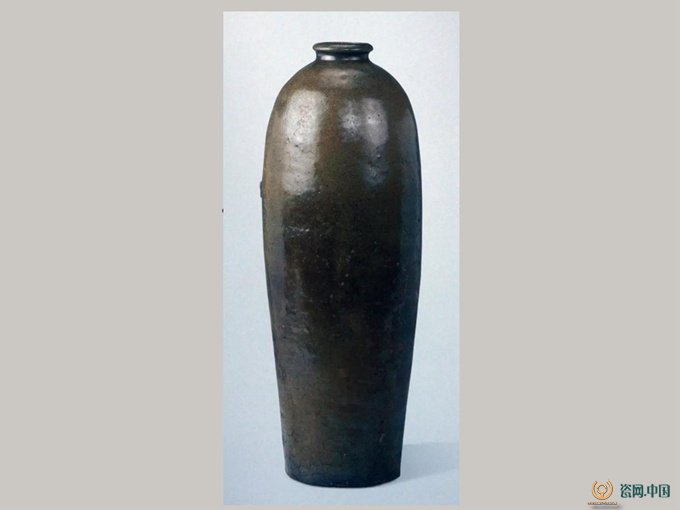

第四類樣式群:以梯形小環(huán)口為標(biāo)志,頸部分為無頸、束頸、短柱頸。最早的樣式見于遼代早期的北方遼境。中原地區(qū)在北宋中期開始出現(xiàn),不久傳到南方,金代是最興盛的時期,元代主要流行于北方,至明代衰落。

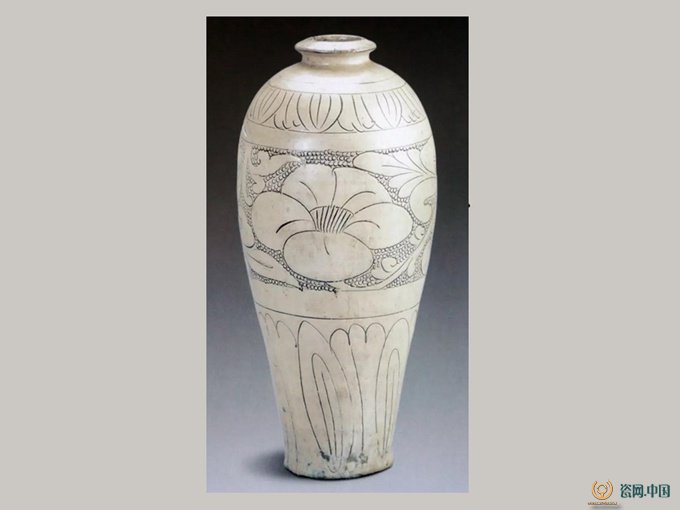

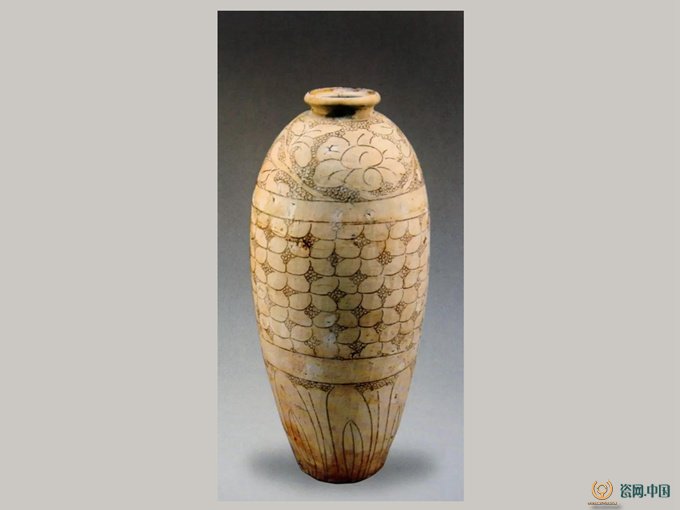

北宋 白釉珍珠地畫花纏枝牡丹紋梅瓶,高38.5厘米,河南方城縣官莊村出土

第五類樣式群:以橫展平沿環(huán)口為標(biāo)志,頸部以較長的柱頸為主,顯得很秀氣,主要見于北宋中期至金、西夏。

北宋中期 定窯醬釉梅瓶,高23.3厘米,江蘇鎮(zhèn)江市南郊北宋熙寧四年(1071)章岷墓出土

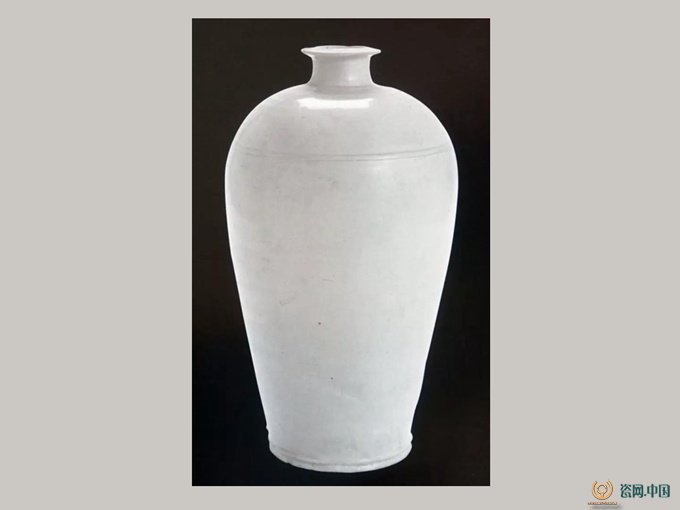

第六類樣式群:以折沿窄唇口為標(biāo)志,絕大多數(shù)為小口,兩宋多為圓唇,元代還出現(xiàn)了方唇和較薄的尖唇,頸部一律是柱頸,南宋到明代極為流行。

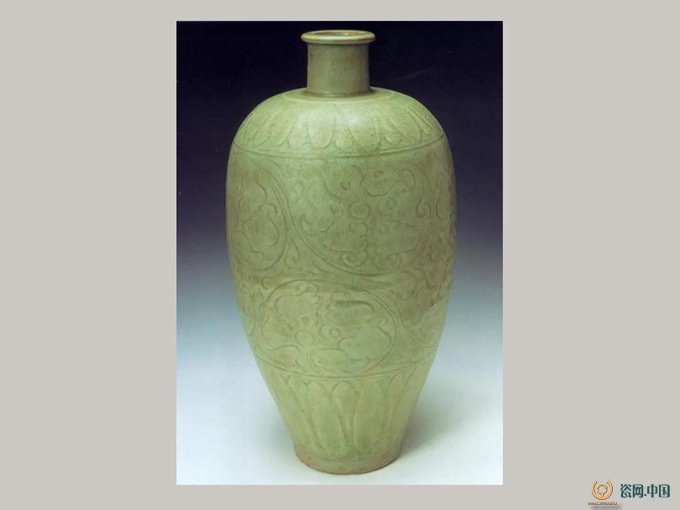

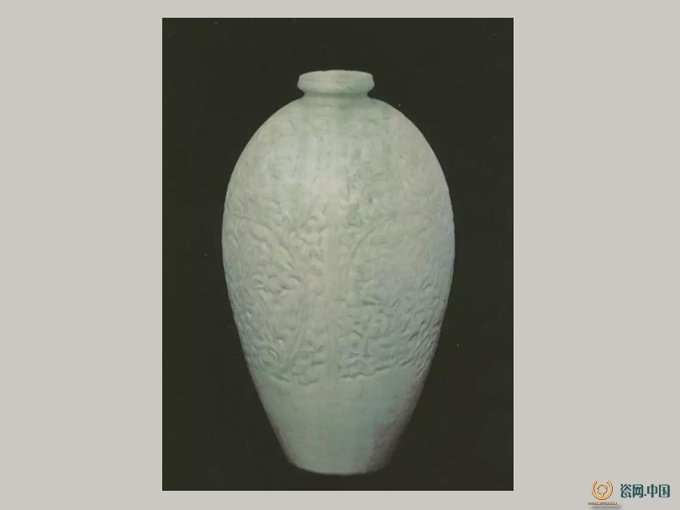

南宋早中期 龍泉窯青瓷刻劃花纏枝牡丹蓮瓣紋梅瓶,高35厘米,浙江松陽縣古市鎮(zhèn)出土

第七類樣式群:以直口為標(biāo)志,唇部分為圓、方,柱頸由短變長,流行于北宋中期至明。

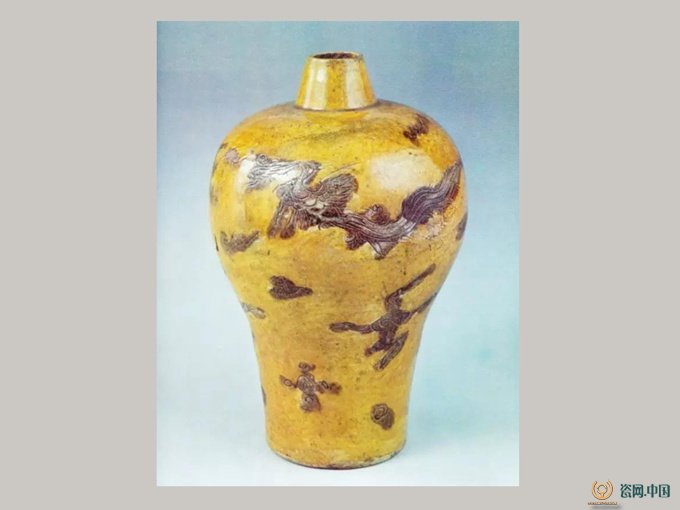

明中期 景德鎮(zhèn)民窯黃釉絳紅彩劃花云鳳紋梅瓶,高19.5厘米,江西省南昌縣明嘉靖三十五年(1556)墓出土

第八類樣式群:以出節(jié)小口為標(biāo)志,頸部包括束頸和柱頸,在最流行的南宋,頸部多呈上細(xì)下粗的短柱頸,包含樣式從北宋末期到清代,但各朝代間看不到連貫脈絡(luò)。

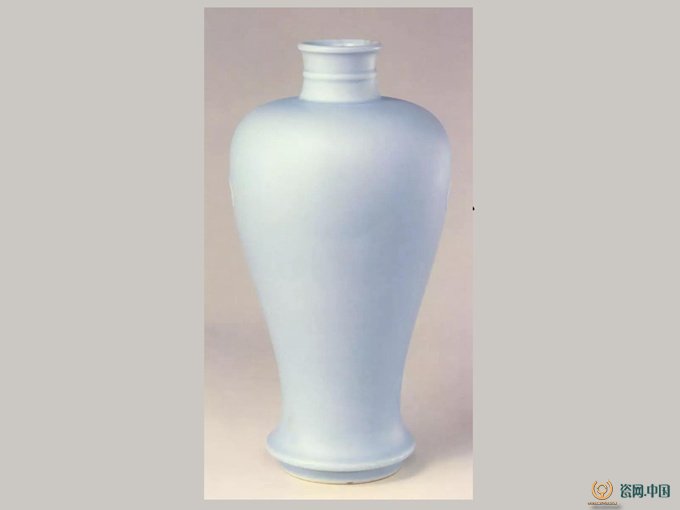

清康熙款 景德鎮(zhèn)御窯天藍(lán)釉暗月牙耳梅瓶,北京故宮博物院藏

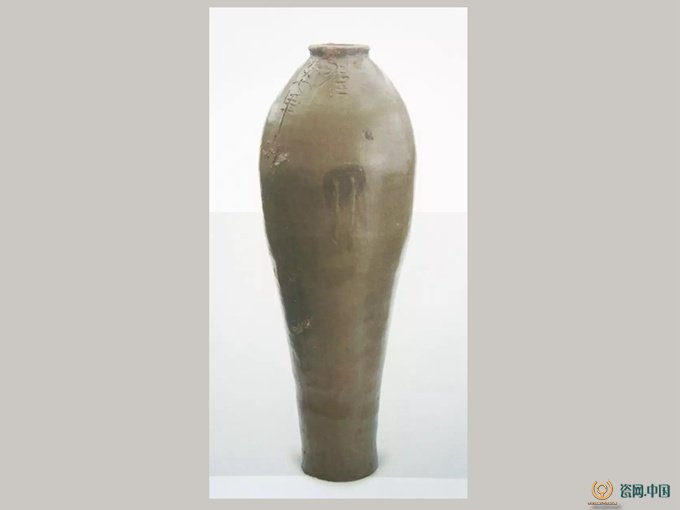

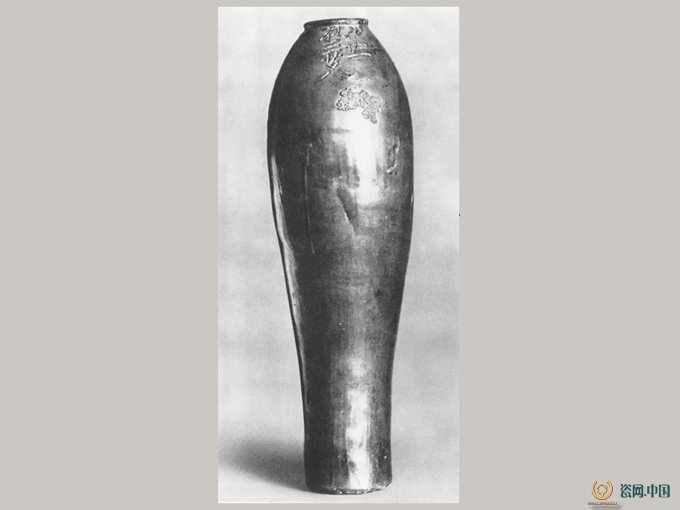

第九類樣式群:遼晚期至元代的雞腿瓶,主要流行于遼國統(tǒng)治的核心區(qū)域,均為小口,口內(nèi)沿轉(zhuǎn)折方硬,瓶身在遼代晚期極為高大、瘦長,金、元時期逐漸變矮變瘦。

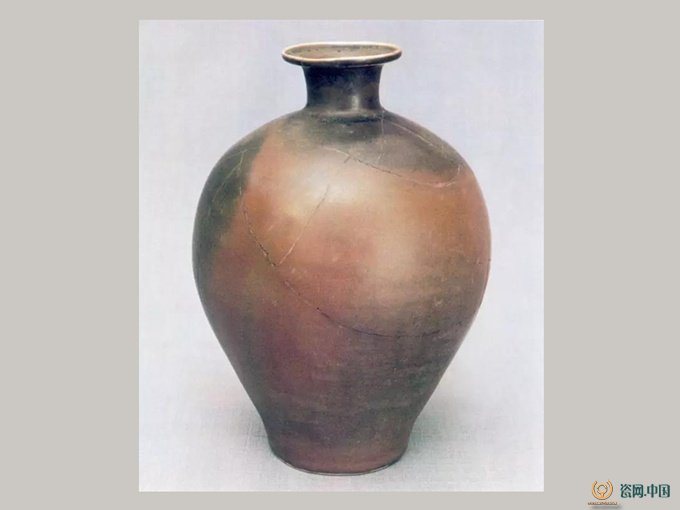

遼“大安七年”(1091)款茶葉末釉劃文梅瓶,高64厘米,遼寧凌源大河北鄉(xiāng)遼墓出土

第十類樣式群:以腹部和足部間呈現(xiàn)明確向內(nèi)轉(zhuǎn)折的餅形足和圈足為標(biāo)志,瓶身因此極少有S形輪廓線的變化,而以豐體的卵形、繭型、筒形、楔形等形狀為主。口頸部均為小口、短頸,囊括了多種口形。包含樣式始建于五代和遼早期,以北宋時期最多,南宋到元明均有流行。本樣式的梅瓶與人們一般印象中的梅瓶是“最不像”的,但實(shí)際上也有梅瓶的本體性功能,基本滿足梅瓶的小口、短頸、長身的基本特征。

五代 岳州窯青釉劃花蓮瓣紋,高43厘米,廣東省博物館藏

在子仁的樣式劃分中,口部、頸部是主要依據(jù),瓶身只是輔助依據(jù)。子仁認(rèn)為,口部、頸部的特征比較明顯,而瓶身特征具有相對性。絕大多數(shù)梅瓶的肩、腹、脛三個部位的形體轉(zhuǎn)折都是連貫、流暢的圓轉(zhuǎn)形式,即使轉(zhuǎn)折關(guān)系足夠明確,也因含蓄、微妙的輪廓變化而顯現(xiàn)出極大的相對性。如同樣是“修腹”,隨著瓶體最大腹徑的寬窄變化而導(dǎo)致瓶身比例的差異,呈現(xiàn)出不同的體態(tài)。又如,寬肩是梅瓶的一個流行特點(diǎn),在它與下腹、脛足部的粗細(xì)變化對比中也是相對的。

梅瓶歷史演變:六個階段

從隋至清,幾乎每個時期都會有數(shù)十種梅瓶樣式并存,尤其是在宋代,多達(dá)58種樣式,即使是到清代樣式趨同化,也仍多達(dá)22種樣式。不過,在大的時代背景下,梅瓶也呈現(xiàn)了一定的階段性時代特征,子仁把這個演變歷程劃分為六個階段。

第一階段:隋唐時期,此為濫觴期,樣式比較單一,只有以折沿凸環(huán)小口、小撇口為標(biāo)志的第一、二兩類樣式群共4種樣式,集中分布于關(guān)中、河南這一中原核心區(qū)。

隋 玻璃梅瓶,陜西西安隋大業(yè)四年(608)李靜訓(xùn)墓出土119號

唐中期 白釉梅瓶,高42.5厘米,北京故宮博物院藏

第二階段:五代、北宋、遼時期,梅瓶史上的第一個高峰,所有樣式都出現(xiàn)了,本體性功能確立,禮儀性和審美性不同程度體現(xiàn),以器型為主,裝飾為輔。

北宋最流行的樣式是小撇口和盤口為標(biāo)志的第二、三類樣式群梅瓶,也是北宋發(fā)展最充分的兩個樣式群。

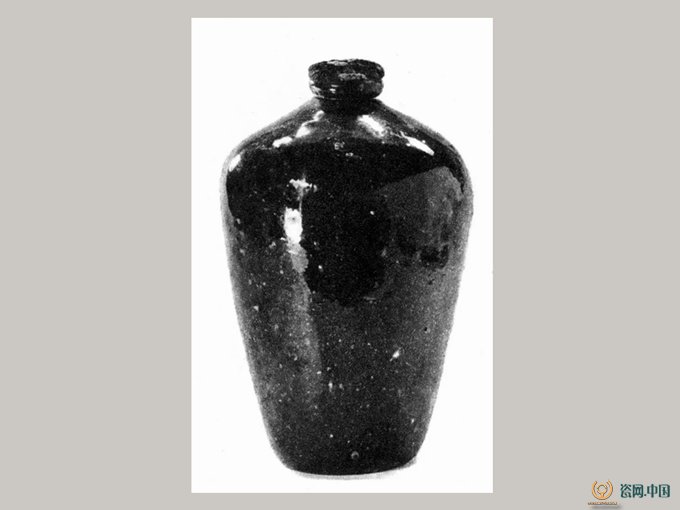

北宋末期 井陘窯醬釉刻劃“天威軍官瓶”文梅瓶,高46.5厘米,河北鹿泉南海山北墓區(qū)北宋墓M9出土

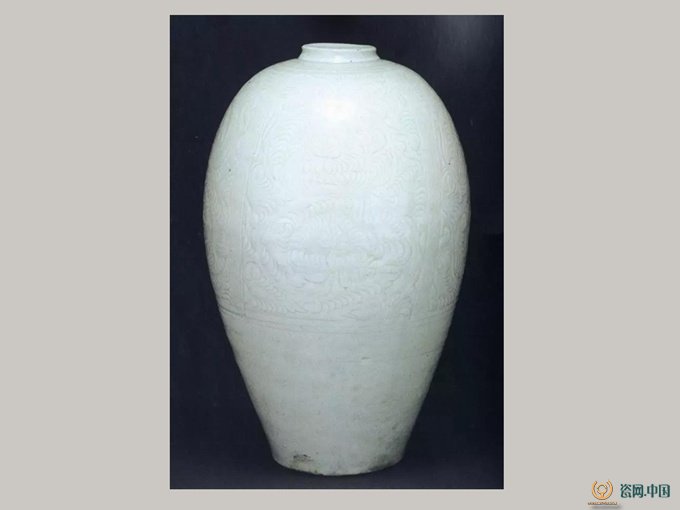

北宋晚期 汝窯天青釉刻劃云龍紋大盤口梅瓶,高30.4厘米,河南寶豐清涼寺汝窯遺址北宋晚期地層出土

遼代梅瓶整體偏瘦高,最有特點(diǎn)的是第九類雞腿瓶和第四類的梯形環(huán)口瓶,瓶身上部圓鼓,下腹斜收并略有內(nèi)曲、整體細(xì)長高挑而重心極不穩(wěn)。

遼晚期 茶葉末釉帶契丹文款梅瓶,高64.9厘米,內(nèi)蒙古巴林右旗遼慶陵出土

遼晚期 白釉梅瓶,高31.1厘米,遼寧凌源市城關(guān)鎮(zhèn)八里堡村拉木溝遼墓出土

遼早期 茶葉末釉“牛腿瓶”,高54.8厘米,內(nèi)蒙古哲里木盟奈曼旗青龍山鎮(zhèn)遼開泰七年(1018)陳國公主駙馬合葬墓出土

總體來看,宋遼時期的梅瓶總體數(shù)量和器型樣式要比濫觴期的隋唐時期豐富得多,由于政治分裂和文化傳統(tǒng)的不同,宋與遼是單獨(dú)發(fā)展的,中原地區(qū)是梅瓶演變最活躍的地區(qū),南方主要受中原地區(qū)影響,初步顯示出一些特點(diǎn)。

北宋早期 景德鎮(zhèn)窯青白瓷纏枝牡丹紋小盤口梅瓶,高39厘米,江蘇南京丁家山北宋景祐五年(1038)龍圖閣學(xué)士禮部侍郎杜鎬夫人鐘氏墓出土

北宋中期 登封窯白釉赭彩珍珠地劃花花卉紋梅瓶,高39.8厘米,江蘇鎮(zhèn)江丹陽縣大泊公社北宋熙寧十年(1077)墓出土

北宋 景德鎮(zhèn)窯青白瓷劃花纏枝花紋梅瓶,高32.6厘米,英國不列顛博物館藏