廣東佛山石灣鎮的制陶史源遠流長,唐代形成的石灣窯場更開啟了千年窯火不息的輝煌之路。明清時期石灣鎮手工藝和商業極度繁榮,為國內四大名鎮之一,石灣窯也步入高速發展期,瓷土、釉藥的調配技術和制器能力突飛猛進,形成了自身特色的創發生產體系。工匠群體的工藝史知識豐富、技術全面,既善于吸收歷朝名窯的優點,尤以仿宋代經典見長,傳承古制;也極富變革創新精神,開發出一系列本窯風格的新工藝。

石灣窯陶藝是嶺南藝術的重要代表,有著濃郁的地方特色,展示了廣東人樂觀進取、開放包容和勤勞務實的文化特質。自明代廣州成為重要外貿窗口始,石灣陶也成為佛山最大宗的外銷產品,遠銷海外,尤在東南亞地區影響廣泛。

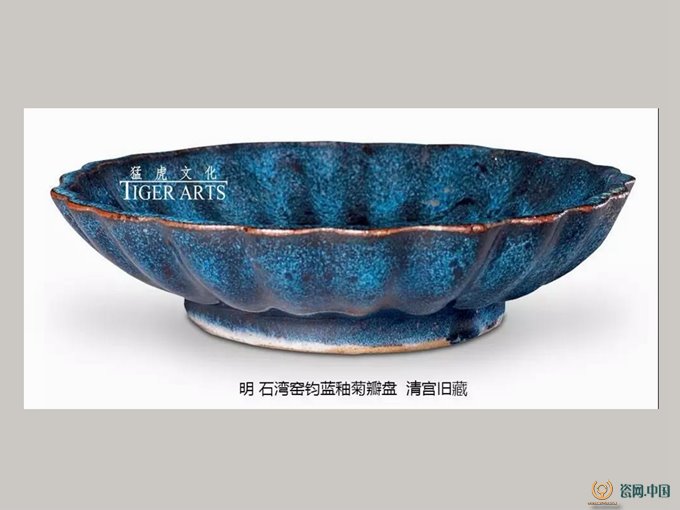

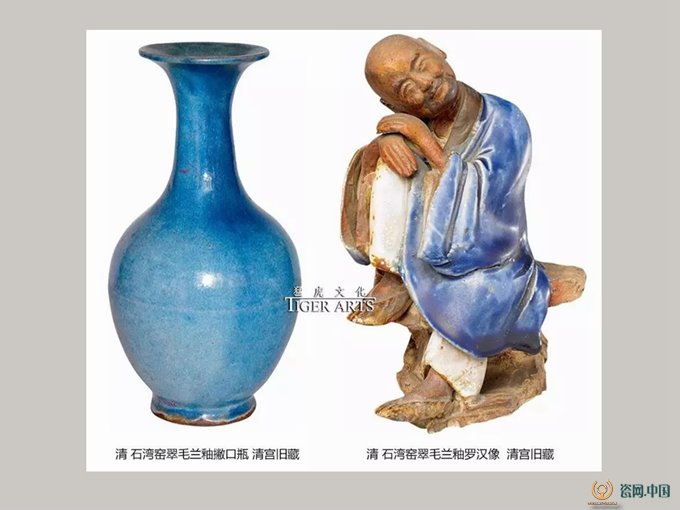

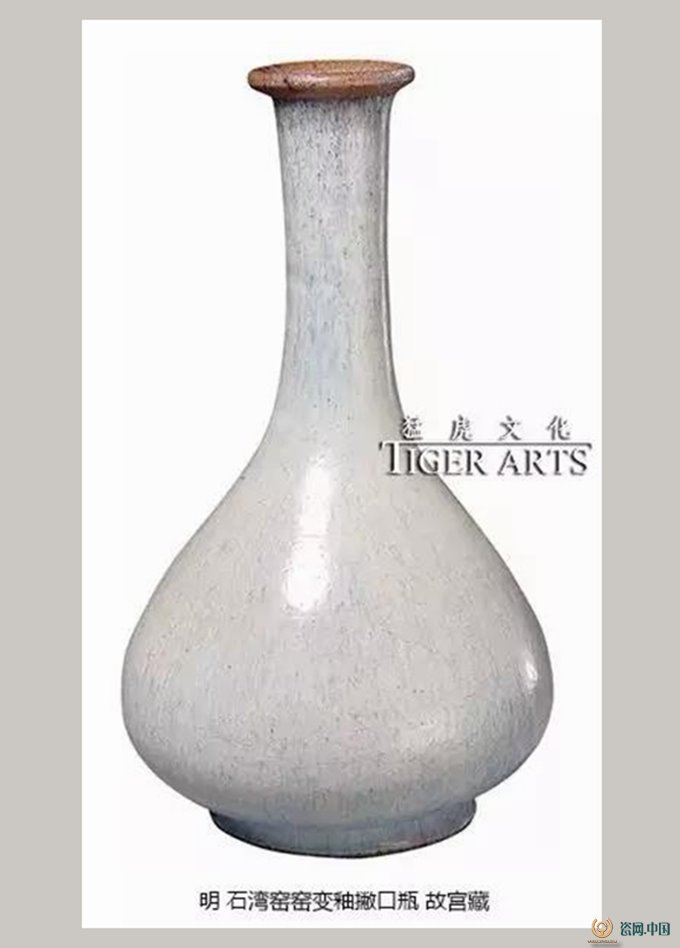

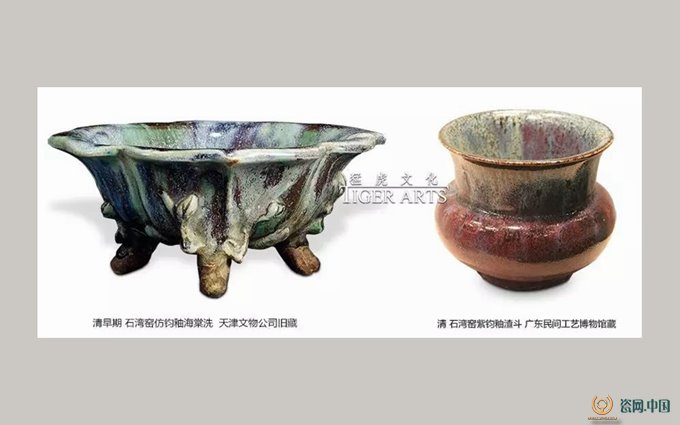

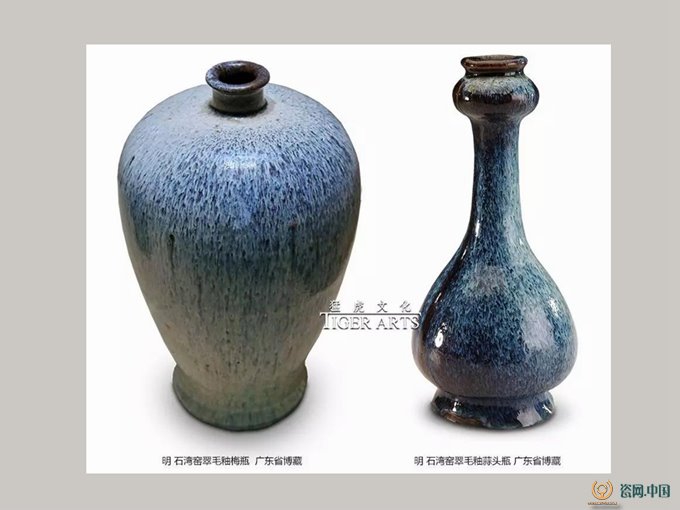

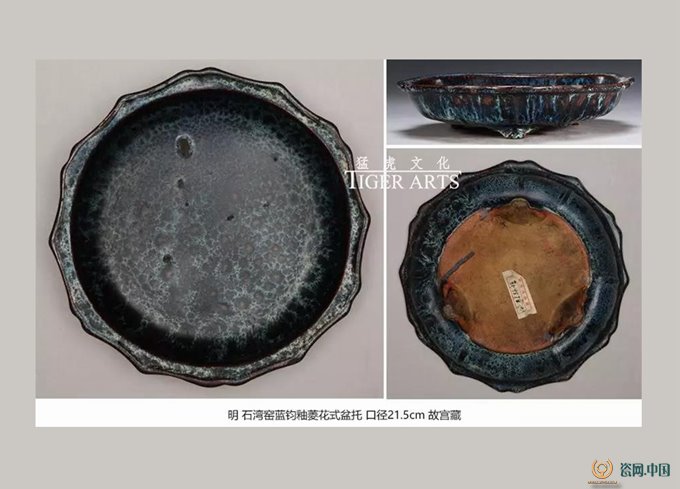

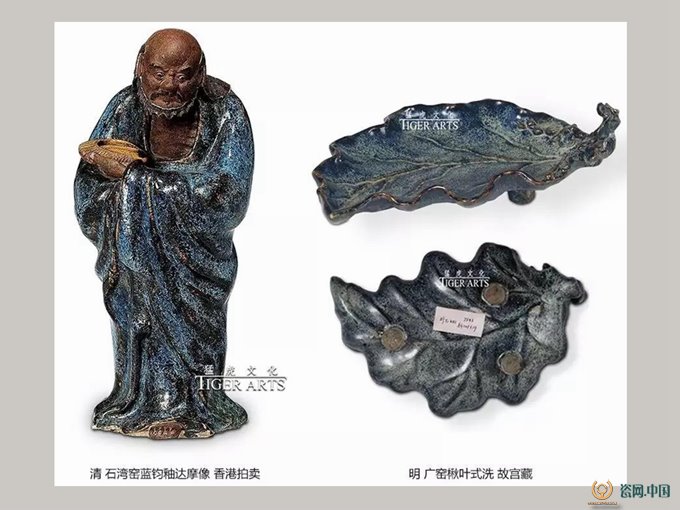

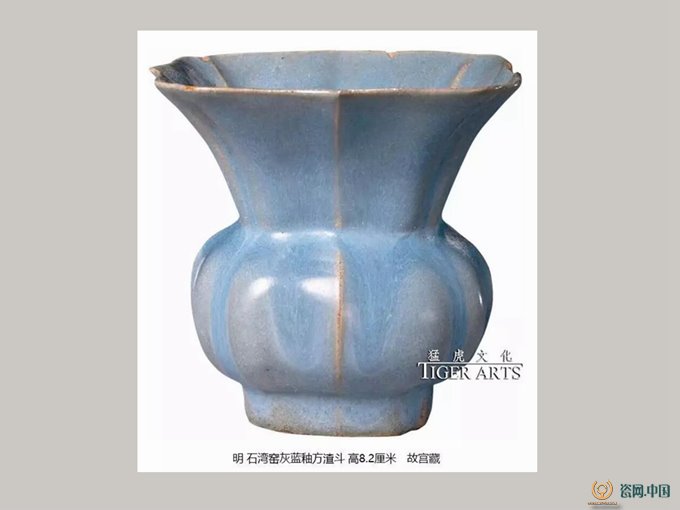

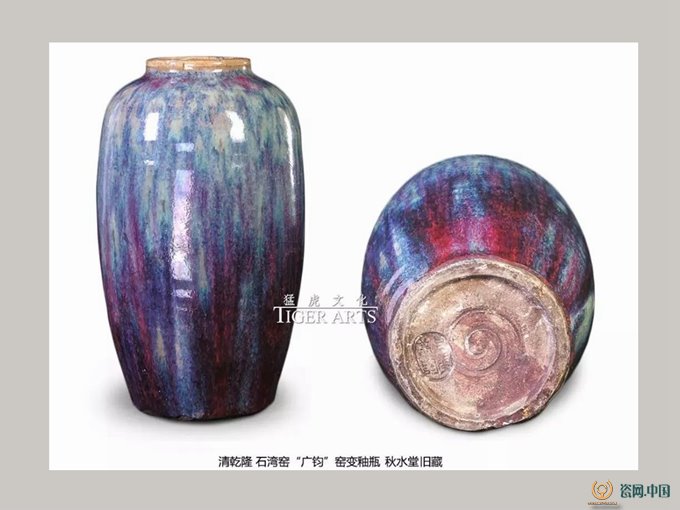

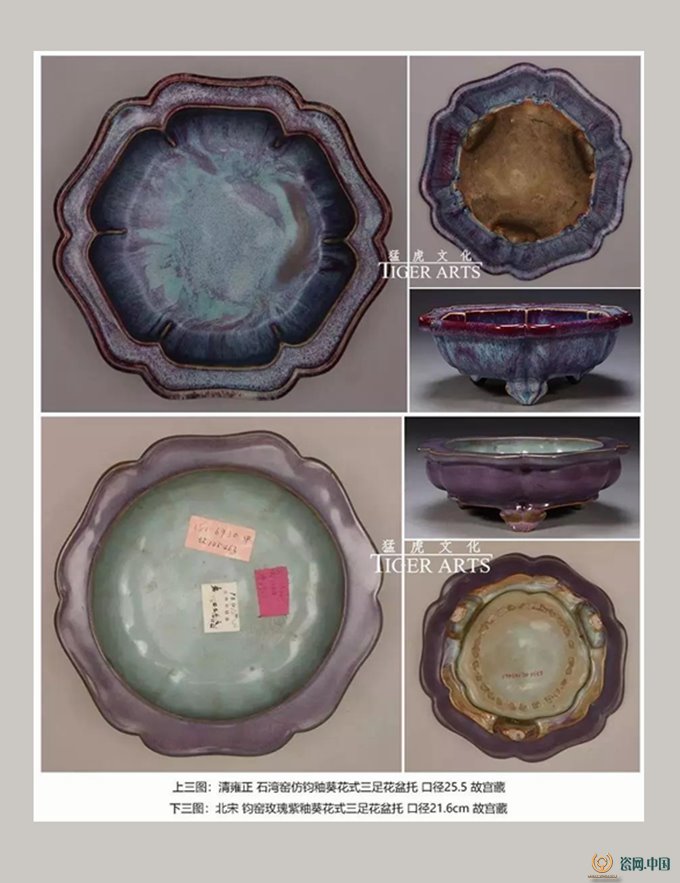

石灣窯集歷代之技術大成,將顏色釉生產推到了陶史新高峰,尤以色彩斑斕的窯變鈞釉類產品見著,世稱“廣鈞”;也以造型、制作高超的藝術陶塑聞名于世。石灣制陶題材豐富,兼融文人品味、俗世生活氣息和田園情趣,貼近大眾民生,廣受社會各階層的喜愛,雅俗共賞。其時民諺贊曰:“石灣瓦,甲天下。”后更進入宮廷,為廣東朝貢特產名品,今天故宮尚存80余件清宮舊藏各色石灣窯的供擺件、文房器皿和造像等器物。

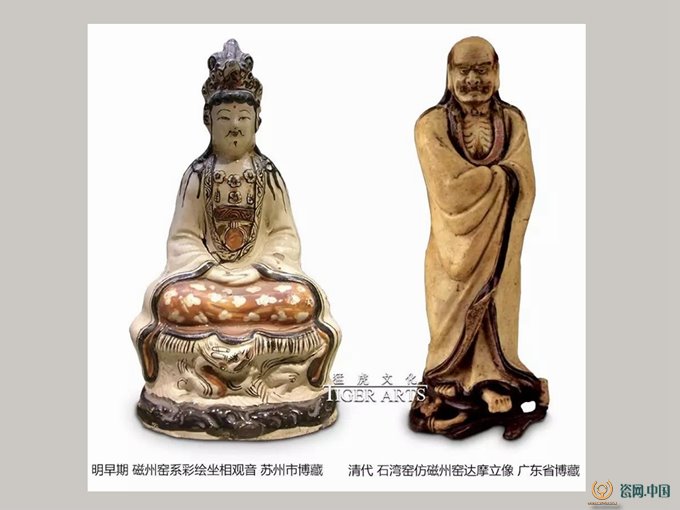

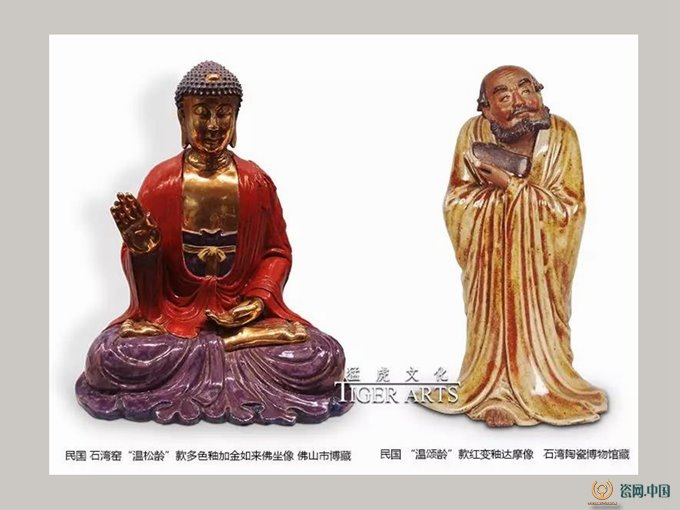

在南禪傳播和嶺南民俗文化的影響下,石灣陶藝具有濃重的宗教美術色彩,也展示了儒佛道和多種民間傳統信仰的兼融共治。仙佛陶塑在石灣陶史地位重要。清宮就在紫禁城佛龕內供養36尊石灣羅漢像。廣東省博所藏石灣窯藏品600多件中,宗教造像達60余件,如達摩、六祖惠能、八仙、和合二仙等形象。這類陶塑并不遵崇傳統范式,富有世俗化和個性化特色,人物的臉和手、腳局部露胎,與作品中施釉彩的衣飾和場景形成鮮明對比,極具藝術感染力。

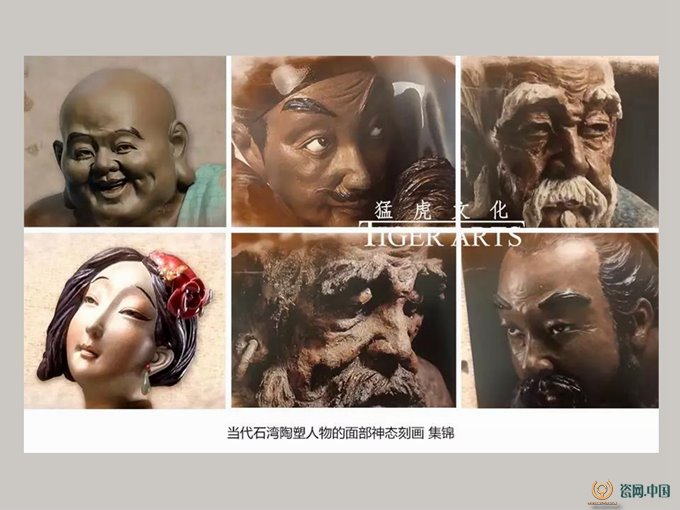

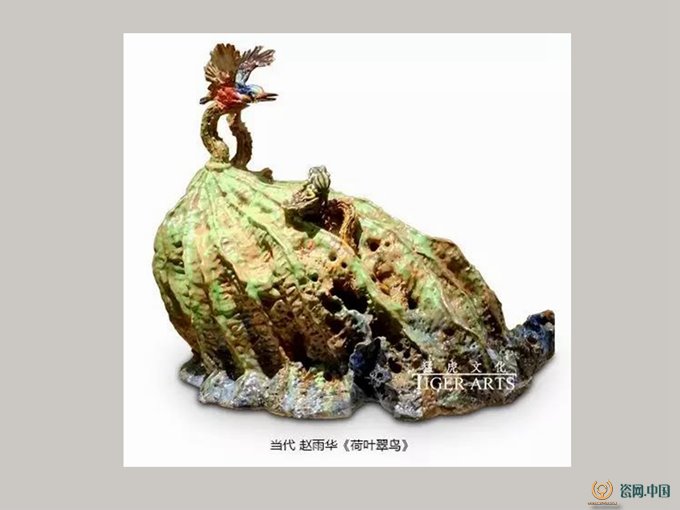

石灣手藝人的實踐經驗豐富,“廣鈞釉”、“胎毛技法”與“山公微塑”等獨創工藝聞名遐邇。近現代更承前啟后,中西合璧,古典與現代融匯。追求“神韻至上”的石灣公仔,百物百情,千人千面,傳神描畫了人生百態和社會風情。尤其對面部表情的精微處理,或見或覓,或瞄或盼,入木三分的刻畫了人物內心世界和人格特質;瓜果翎蟲的像生塑造則清新自然,生機煥然,深得嶺南畫派“二居”的神韻。既寫實了時代,也開啟了自由浪漫的新古典主義潮流,是傳統陶藝向現代轉型的先鋒軍。至今老而彌堅,繼續綻放新時代的新風采。

一、石灣窯形成的歷史背景和發展階段

1、石灣窯形成的歷史條件及文化背景

著名的佛山“石灣窯”,自明清時期開始,以“廣鈞”為代表的豐富多彩色釉陶和卓越的陶塑藝術廣受人們喜愛,“石灣公仔”幾乎成了陶塑在廣東人民心目中的代名詞。石灣窯的制陶歷史可追溯到數千年前的舊石器時代,這為后期的綻放,奠定了堅實的歷史和技術基礎。如在南海西樵山周圍曾發現包括舊石器時代晚期到三、四千年前的新石器時代晚期遺址;1976年在石灣大帽崗發掘的商代貝丘遺址;1977年至1978年,省博物館等單位對河宕舊圩遺址進行了發掘等。

南海縣北部的官窯和東部的黃帝崗(即廣州西村),過去蘊藏著豐富的可制成釉料的原材料。鎮內河涌交錯,分布在石灣上中下三窯的大小河流匯入東平河,形成天然的水運網絡,為石灣窯場的形成、發展提供了優越的自然環境和交通條件。

佛山處于嶺南地區廣府文化的核心區域,地方文化與民俗多元而包容。南海是古代絲綢之路與佛教傳入中國的海上要道,相傳南朝時期,菩提達摩自印度經海路來到廣州從南向北傳播禪法。在唐代,廣東新興人六祖惠能回歸南方弘法,廣州地區成為南禪宗扎根散葉的重要基地。禪宗等佛教文化在廣東的深遠影響,對石灣窯藝術風格和題材體系的形成,也產生了深刻影響。

書畫藝術對石灣陶塑的影響深遠,嶺南國畫與石灣陶藝幾乎同時走上歷史舞臺,他們可能是互為影響的,而嶺南國畫更多地融入到石灣陶藝的血液中。明清以來,珠江三角洲繪畫人才中,明初以花鳥畫稱的宮廷畫家林良為著名,清代居巢、居廉兄弟,蘇六朋、蘇仁山等人都或多或少地影響了一代又一代的石灣窯藝人。石灣陶藝亦曾受到佛山當地畫家黎簡、謝芝生等書畫的感染而形成了獨特的嶺南風貌。著名石灣陶塑藝人黃炳、黃古珍等亦擅長國畫,因此他們的陶塑作品常借鑒國畫的表現手法。

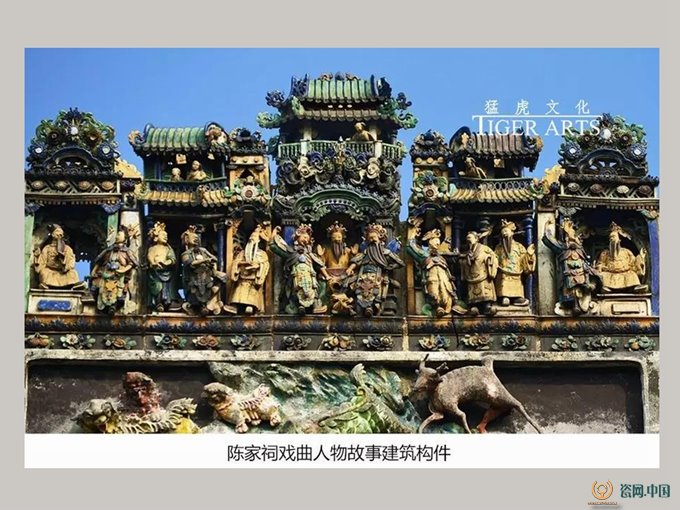

佛山是“粵劇”的故鄉。明清時期粵劇興盛,也熏陶了佛山陶塑,石灣藝人把舞臺上的戲曲故事及其文化內涵引入創作中,表達了自己的社會價值觀、對生活的向往和藝術追求。在佛山祖廟、廣州陳家祠、德慶龍母祖廟、三水胥江祖廟上的石灣陶脊中的粵劇題材多有體現。此外佛山秋色、木版年畫、剪紙、木雕等,對石灣窯藝術也有所影響。

佛山豐富多彩的民俗風情和藝術活動,為石灣窯文化的發展提供了社會基礎,其中無論是題材品種方面,還是在創作思想、技巧方面,石灣陶藝的制作都與佛山民俗緊密相關聯,展現其貼近生活、融入生活的藝術氣息。

2、石灣窯的歷史分期

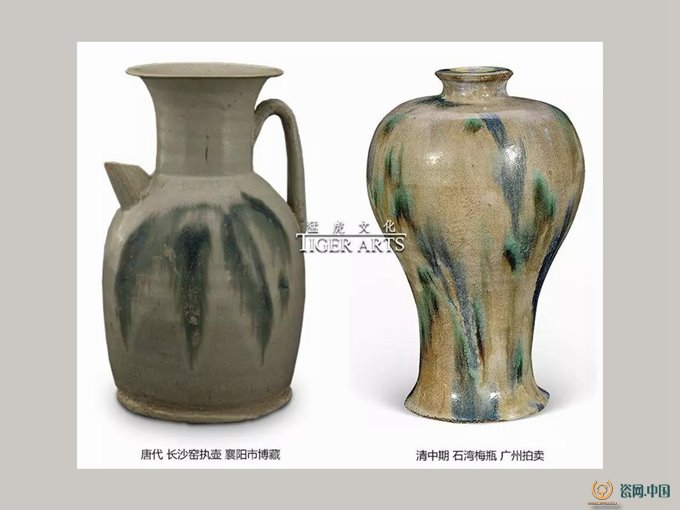

根據20世紀六七十年代以來,對石灣部分窯址發掘發現的實物資料和現有的文獻資料分析,可以大致分析概括石灣窯發展的歷史脈絡。石灣窯自唐代創燒,歷經宋、元、明、清、民國及現當代的發展,世代相傳,是中國歷史上為數不多的特色鮮明、傳承至今的陶窯。古代石灣窯的歷史分期大致可分為唐代創燒期、宋元發展期、明清繁盛期、民國轉型延續期等四個階段,以下對其歷史發展進行簡單論述。

唐代創燒時期:

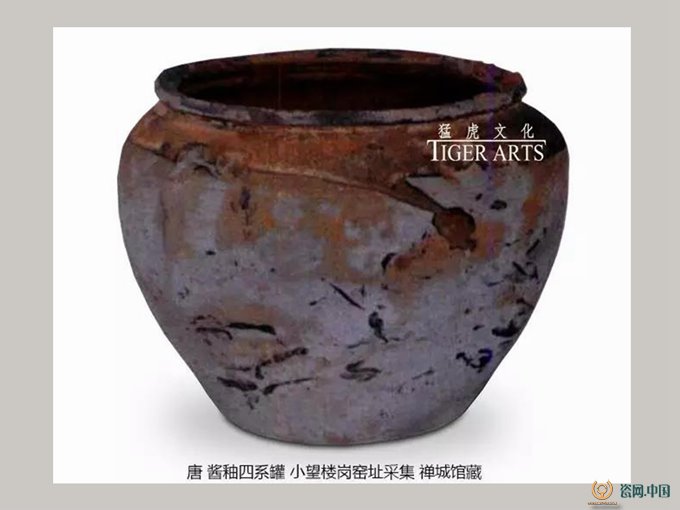

晚清以來不少人對石灣窯作過研究,但其創燒時間,則眾說紛紜。1957年,廣東省文管所和佛山市文化局文物調查組在石灣鎮東部的大帽崗發現的唐宋時期的陶瓷堆積,主要是盤碗等日常用品殘片,且多是次品,釉色主要是淡青釉和醬褐色釉。1962年的再次調查探掘,在山崗西部近崗頂處發現宋窯堆積和壓在其下的唐代窯址。此處唐代窯址的出土物和石灣、瀾石一帶唐墓出土的部分器物相同,與高明唐窯窯址出土的碗、盤幾近一致。

在1976年,石灣鎮對大帽崗和位于南海小塘鎮奇石村的奇石窯址調查,以及2010年于原名小望樓崗的陶器生產作坊遺址出土器物作對比分析得知,石灣窯唐代創燒期以生產日用陶器為主,胎壁厚,胎質疏松,燒成火候不高。器物外壁多施半釉,胎釉結合不牢,多有剝釉現象。釉色有青釉、醬釉和醬黃釉等,器物外壁多無施釉。多采用泥塊墊燒的方法,少量壇、罐等肩部采用堆塑、捏塑的手法制作樓宇、人物、龍等裝飾,采用半倒焰式饅頭窯燒制。

宋元發展期:

大帽崗窯址、小望樓遺址和奇石窯址在宋代石灣窯仍是主要代表窯口,從出土標本資料看,三地的產品都是沿襲唐代而來,又有所發展。在大帽崗窯址宋窯堆積層里,與唐代出土物相比,這些瓷器大都施釉到底,釉色較均勻,采用匣缽燒制。此外還有不少窯具,如匣缽、渣餅、墊環、試片。考古人員還采集到一件刻有“天禧叁造茶曹”的茶碾殘件,表明大帽崗窯址的燒制年份很可能在公元1019年前后。

小望樓遺址宋代器物較多,出現有鬲式爐、帶系罐、粉盒、擂盆、臥羊、蟾蜍等陶塑制品等,部分盤碗亦鑿有印款,大多器物的造型、釉色與大帽崗出土的標本基本一致。

奇石窯址宋窯堆積層中,多見印花、刻花器,四系罐類殘片上鑿印有“政和元年”等北宋年號,一件殘片上印有“奇石”字樣,斷代、定性的參考價值大。還有“太原”、“潘宅”、“大吉”、“清香”等印款。還有劃花、貼塑、彩繪等豐富品種,年份上比上兩片遺址要稍晚,采用了容積更大、更為先進的龍窯,產品制作上旋削技術更為成熟。

大帽崗、奇石窯址都出土了釉色瑩潤的殘片和手捏人物像、臥羊、蟾蜍等塑件,可能是最早的石灣窯藝術陶塑,但確切年份待考。2009-2010年間在“雞仔崗”附近發現大量宋元陶瓷遺物,依然以日用品為主。

北宋時期大帽崗、奇石窯尚為地區陶業生產基地。但南宋后石灣窯總體開始衰落,生產的中心也轉移至石灣鎮,形成往后延續數百年的新中心區。據考南宋后,許多石灣外來人口中不乏陶瓷工匠,或帶來了先進陶瓷技術。小望樓崗的窯火從宋代一直延續民國,其遺址元代地層出土物的品種更豐富,產品質量有了明顯提高,延續了石灣的窯火。

明清繁盛期:

明代廣州已為國內的對外貿易中心之一,石灣窯的發展隨著海外貿易的加強而進入繁榮時期。正德年間通過改變窯爐及煅燒技術達到在一窯內控制不同窯溫以煅燒不同產品的需求和能力。石灣窯本土的釉藥調配工藝也得到長足發展,為色釉創燒技術提供了保證。明中期后,石灣窯的生產組織結構更合理,分工更加細致。其時石灣窯有了更豐富的產品體系,打破了傳統生產日用陶器的舊格局,大量推出各類藝術含量高、風格多變的用品和陶塑。明代晚期,石灣窯還創新燒制園林建筑陶,如琉璃瓦、瓦脊及庭院陳設器等,大受歡迎。

隨著市場需求量的擴大,石灣窯在清代進入鼎盛時期。清初屈大均的《廣東新語.器語》中載“石灣之陶遍兩廣,旁及海外之國。”乾隆時期,石灣的行業生產從明代的八行分為二十八行,各行業之間劃分制器界限,“內而厘定價列,以杜內部哄爭,外以樹立團體,以杜外界之濫入。”清中后期 “鼎盛時代,全鎮的陶窯共有一百二十多座,男工一萬五千余,女工亦達三千,每年銷貨額約為九十七萬兩。”可見此時石灣陶業盛景。這時期已有專門生產藝術陶塑的白釉行、花盆行等,涌現一批制陶名家,所作題材十分廣泛,佛道仙儒人物、市井百姓形象、瓜果器皿、仿古供器與仿歷代名窯產品等無所不包,藝術價值很高。清中晚期,花盆行逐漸成為專門生產園林建筑陶德行業,其生產的品種為各制陶行業之冠,尤其生產的大型人物瓦脊和專為廟宇制作的大型神像,融思想性、藝術性、裝飾性為一體,達到石灣窯藝術陶塑創造的新高度,取得極高成就。

這時期的石灣窯開始大量仿造古名窯和古制器物,尤其善仿河南鈞窯,燒制出三稔花色釉、翠毛釉、雨淋墻、雨灑藍、鈞紅、紫變釉等多種以仿鈞釉為基調的窯變釉色,確立了石灣窯以“廣鈞”為代表的色釉產品特色體系,暢銷國內外,貢到朝廷。

民國轉型延續期:

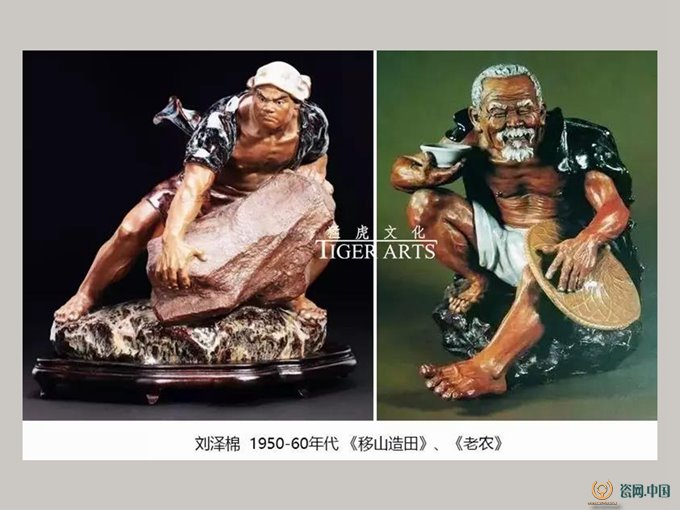

二十世紀初,處于對外交流前沿的廣東石灣,藝人們汲取了清末民初富有革新精神的嶺南畫派和海上畫派的精華,使石灣陶瓷的面貌一新。石灣陶業在洋貨的沖擊下,一些新型陶瓷企業成立并進行革新。一些名師走出石灣,前往廣州、景德鎮、澳門等地交流,學習西方雕塑手法,使石灣人物塑像藝術達到新高度,擺脫了瓦脊人物模式的束縛,創作題材、形式和手法都極大發展。

清末民初,是石灣窯陶塑發展的重要階段,此時的石灣窯優秀作品以夸張和概括的陶塑作品為主,且以題材廣泛、藝術平民化為主要特點。這時期石灣陶塑的巨大成就,一批卓有成就的藝術家如劉佐潮、潘玉書、霍津、溫頌齡和梁華甫等,銳意求新,將石灣陶塑推進到一個新階段。1938年,日寇入侵佛山后,石灣全行業生產瀕臨崩潰。

建國后:

得力于黨和政府的扶持,石灣窯煥發新生,成為至今聞名中外的“南國陶都”。

二、石灣窯的產品類型

石灣窯產品有日用陶瓷、建筑陶瓷、藝術陶瓷和工業陶瓷四大類,其中以人物、動物等藝術陶塑為代表。

1、日用陶瓷

日用陶瓷一直是石灣窯的主要經濟來源。石灣窯生產所涉及的日用陶瓷種類廣泛,包括生活、文房、種植、玩具、明器祭祀類等,其中“三煲一缽”為石灣日用陶瓷的代表。石灣各個時期生產的日用陶瓷呈現出來的藝術氣息濃厚,其藝術美多源自生活的美。

2、建筑陶瓷

建筑陶瓷包括了脊飾(如陶脊、寶珠、脊獸等)、鴟吻、壁畫、琉璃制品、瓦、色釉欄桿、花窗、華表、龍鳳陶塑等,其中陶脊和壁畫是石灣窯建筑陶瓷代表。

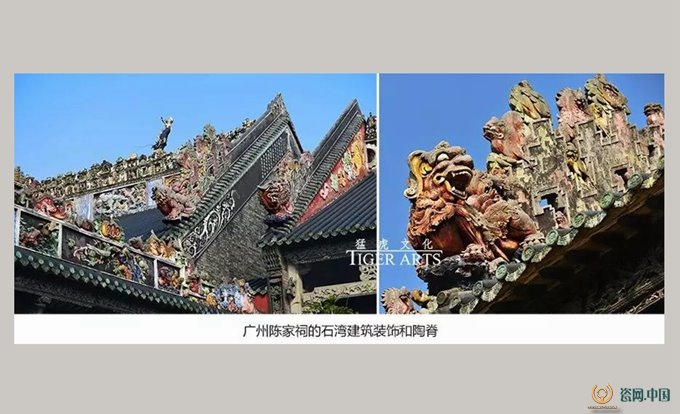

陶脊又稱“花脊”或“瓦脊”,是裝飾在屋脊上的各種人物、鳥獸、蟲魚、花卉、亭臺樓閣陶塑的總稱。“瓦脊”上的陶塑題材多是情節復雜的歷史典故、戲曲、宗教和神話故事等場景和民俗吉慶題材的縮影,如常見的題材有粵劇折子戲《姜子牙封神》、《穆桂英掛帥》等,瓦脊陶塑的釉色以藍色、綠色、褐黃色為多見。

石灣陶脊自清代中葉以來暢銷國內外,東南亞的泰國、緬甸、越南、新加坡等地的廟宇建筑,多有采用石灣陶脊作建筑裝飾。石灣壁畫最早生產于明中葉,清末民初因社會變革、建筑潮流改變而日漸式微,佛山祖廟流芳祠和廣州市場陳家祠等舊建筑群至今仍完整保存下大量珍貴的清代石灣陶塑佳作。

3、藝術陶瓷

石灣的藝術陶瓷,是世俗社會追求藝術化生活的產物。主要指晚明清初興起的如花瓶、花盆、山子、文房用品和人物、動物、花鳥魚蟲等擺設裝飾功能的藝術陶塑制品。部分陶脊制品亦具有較高的藝術性,也可劃歸此范疇。除了本土釉陶器物和石灣公仔,仿古作品也是大宗品類。

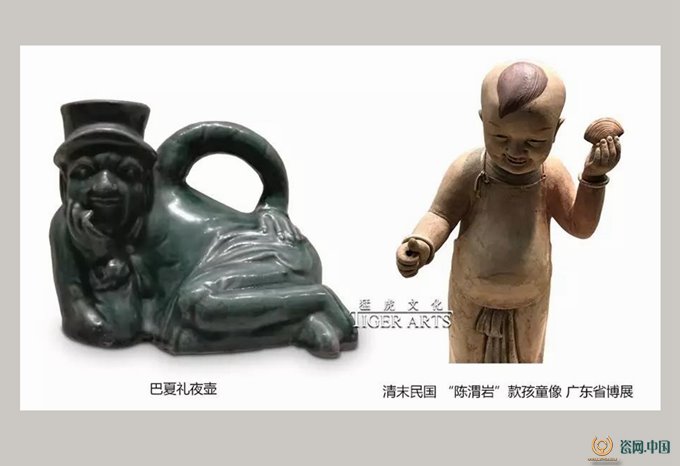

在瓦脊塑件基礎上產生的石灣陶塑擺件,大致在明代中期出現,開始是作為祭祀用器,后來漸漸作為陳設用品而走上商品化,到清晚期盛極一時。早期的陶塑人物都是觀音、達摩、羅漢、壽星燈神仙人物類,其制作手法稚拙、線條簡潔。清末民初,技術趨向成熟,所制作的題材亦遍地開花,仿生陶瓷的制作亦美輪美奐,形成鮮明的石灣窯地域風格。

4、工業陶瓷

佛山地區手工業興旺,需要大量的工業用陶瓷,主要是一些盆、太平盅、酒埕、七斤樽、糖缸、大染缸等普通日用器物。

三、石灣窯的制作工藝和特點

1、陶土選配

石灣陶瓷的制作工序大體為:一般粗陶器,要經過配土、練土、制坯、干坯、施釉、燒窯、出窯階段;精細藝術陶瓷要經過素燒、出窯、施釉、燒制、出窯等過程。

早期的陶泥和砂均取自當地的泥土和岡砂,后原料日漸衰竭。嘉慶22年,廣東布政使開始禁止在當地挖土取砂。自此,石灣的陶泥原料主要來自外地,主要有南海、東莞和肇慶的白黏土,中山的黑黏土,清遠的瓷土,花都的赤泥和當地的紅泥等;所使用的砂來自河源、清遠、肇慶等周邊地區。尤以東莞白黏土與石灣本地砂混合而成的坯料為佳,黏力很強,可塑性高。石灣陶多燒成瓷化程度不高的缸瓦胎,早期的石灣陶胎,胎一般較粗厚,顯黃赭色,胎偏紅,晚期偏淡紅色或灰黃色。

據史料記載,石灣鎮周邊蘊藏有大量含鐵量高的陶泥,大多呈赤紅色。附近亦含有豐富的白色黏土和黑土,周邊的山崗上大量金黃色的細岡砂,經過煅燒后會變成白色。從其他地方取回的陶泥顏色不一,性能各異。為改善陶泥性能,石灣藝人們通常會根據人物陶塑燒成所需的溫度高低和陶胎燒成后所需要的呈色,把兩種或以上的陶泥、瓷泥、細砂按比例進行配制。如東莞的白黏土由于含鋁量低,要加入瓷土和山砂提高耐火度;瓷土的加入會使陶胎燒成后的呈色純白,因此制作年輕女性的臉和手以外,塑制人物露胎部位通常需要加入紅泥。

石灣陶塑坯胎的顏色除了可以用多種色土調配以外,也可通過添加適量的金屬氧化物來呈色,如氧化鉻、氧化錳、氧化鈷、氧化鐵紅和石墨粉等。石灣藝人們會按需配料,例如,潘玉書在塑造鐵拐李、蘇武等神話歷史人物時,喜歡配制褐色的骨胎泥,以此顯示人物臉部的蒼勁;在塑造西施、貴妃等美人像時,則配制白色的骨胎泥。黃古珍和劉傳則喜歡使用明亮而細膩的紅色骨胎泥。經過調配燒制后的陶塑,性能會得到改善。缺少瓷土,使用含砂量極高的陶土仿制胎質細膩的宋代名窯非常困難,故石灣的仿古品往往會在生坯上涂黃石、星朱等“護胎”,以掩蓋胎身的粗糙。

2、造型技法

石灣陶塑的造型技法,除了兼備雕塑技法外,還有貼塑、捏塑、捺塑和刀塑四種,這既是作品制作的工藝手法,也是表現四種流派的風格。

貼塑是塑造出基本坯體和器形后,用泥板、泥條或模印粘貼出藝術造型和裝飾的技法。傳統上這類手法多用于塑制與建筑結合的陶脊人物和裝飾圖案,如明代的粵彩正記、祖堂居,清代的文如璧、均玉、馮軼來等作者均屬于這類。

捏塑是直接以手捏制各類陶塑形象的造型技法。捏塑技法多用于石灣傳統中以泥條和泥板卷筒塑制的山公及大胎骨陶塑原作。造型技法是以泥條為主,加以手捏,較少使用工具雕琢。重在概括表現對象的主要特征,突出神韻,追求隨意性和趣味性。因此,捏塑又稱“意塑”。石灣陶業中的白釉行、花盆行均有這類作者,代表人物如明代的楊名,清代的陳祖、潘雨生、陳河等。

捺塑技法介于捏塑和貼塑之間,一般也用于塑制原作。其大多數是作造型的大平面上捺上各種浮雕,對泥性掌握自如,與捏塑同屬寫意手法。花盆行、白釉行、古玩行均有這類作者,如明代的楊昇、可松、陳文成,清代的來禽軒、春草堂,近代的吳泉等人。花盆行中的琉璃陶塑、花卉鳥獸、浮雕照壁、陶缸、花瓶等器物上的圖案裝飾,大多用捺塑技法進行創作。

刀塑多為使用雕塑刀之類的工具來進行雕、刻、劃、挑等手法的雕琢,這種技法刻劃細膩,傳統上這一類的作者多集中在古玩行。如明代的可松,清代的黃炳、黃古珍,晚清和近代的陳渭巖、潘玉書、劉佐潮、潘鐵逵、溫頌齡、陳赤、霍津、梁醉石、現代的區乾和劉傳等。代表作如霍津的《戲裝太白醉酒》是運用刀塑技法的典型作品。綜上所述,實際上石灣陶塑在塑造作品過程時,除個別作品外,多數都是幾種技法并用,相互滲透的。

3、釉彩生產及施釉燒造

石灣陶釉,一般具有以下幾個特性:1、釉藥以植物灰為主體,稱“水白釉”,是石灣的地方釉,另外有一種糠灰釉,屬于傳統裂紋釉;2、具有良好的遮蓋能力,適合做全陶或者半陶制品的裝飾釉;3、顏色變化豐富、單色釉、窯變釉等藝術效果強;4、采用天然礦物作為著色劑,增添特殊的效果。

以石灣仿鈞為例,其釉料一般使用以下原料:1、提堿的桑枝灰;2、傳統雜柴灰;3、稻草灰;4、河泥;5、玉石粉。

水白釉的傳統配方一般為少量桑枝灰配上大量稻草灰,均勻混合成乳濁白釉作為基礎釉。又可采用雜柴灰、稻草灰加氧化鋅、白云石等或者河泥加白云石或方解石、氧化鋅等制成,以上兩種需要經過調配方可以做白釉使用。

鈞釉一般在氧化氣氛或者中性氣氛中燒成,燒成在1200-1300攝氏度之間。硬質瓷類要在降低玻化溫度和加厚坯體的前提下才可降低炸裂風險,廢燒率較高。鈞釉大多由底、面兩層釉組成,一般有以下幾種施釉方法:1、先浸或者澆底釉,局部再涂撒,面釉以筆涂上或者刷上。2、用熔融溫度一致的其他色釉點綴于鈞釉面上,以達到不同顏色的呈現。3、不同角度和壓力噴釉亦可得到很好的效果。4、吹釉法使規則的大宗產品更具立體感。豐富多樣的施釉手法,使得石灣窯仿鈞釉達到瑰麗多變的效果。

石灣陶器胎質較粗,且桑枝灰、稻草灰的覆蓋力有限,因此一般都施釉較厚以掩蓋胎中浮現的砂粒。明代以前,石灣窯使用的釉較單一簡陋,以醬黃釉、黃褐色釉居多。入明后,添加了貝殼類等高鈣動物灰及玉石粉、石英粉和長石粉等熔融填充劑,使釉具有一定厚度和流動性。在這個基礎上再改良金屬著色劑,增加了黃石、星朱、石墨和各種不同成分的鐵礦石。石灣窯工們開始能運用富含鉀、鈉等金屬元素的天然礦物來創造更瑰麗的釉色,釉質成分的多樣性和煅燒時龍窯內的溫差變化等原因,陶器便產生了豐富多變的窯變效果。

18世紀前的明清石灣窯產品,釉色多仿鈞藍、鈞紅、青白、青綠、月白等色,且呈乳濁感,釉層較厚。胎質較厚重的器物一般不施化妝粉,早期仿鈞釉多在素燒后再施釉,其露胎處多呈醬褐色。雕塑類的器物多是動物和人物,一般早期的人物或者動物才較多地滿施釉,清代晚期到民國多出現有素燒器,人物類的雕塑臉部、手腳等多露胎不施釉。

四、明清石灣窯的主要成就和淵源考究

明清石灣窯博采百家諸長,善于吸收前朝遺珍和學習他山之石,也與時俱進的改良革新,在此基礎上形成了自身特色風格的產品系統和工藝特點,取得諸多重要成就。

(一)變幻無窮的色釉技術

石灣窯掌握了高超、復雜的釉藥配方和生產燒造技術,以豐富多彩的單色釉、雜色釉、混合彩釉、結晶釉類裝飾見長。善仿歷代名窯、名品的釉色,也開發出了本窯特色、結構豐富的顏色釉體系。主要品類有:

一)仿古鈞窯的鈞釉類及其創新品種

世人俗稱的“廣鈞”,即廣窯仿鈞,它無疑是明清石灣窯的最具代表性的產品。民國劉子芬《竹園陶說》一書中說:“石灣陶器上釉者,明時曾出良工,仿制宋鈞紅、蘭窯變各色,而以蘭釉中映露紫彩者最為濃麗,粵人呼之翠毛蘭,以其色甚似翠羽也。窯變及玫瑰紫色亦好,石榴紅次之,今世上流傳廣窯之艷異者,即此類物也”。石灣窯仿宋金時期的鈞窯,可以說是幾乎面面俱到,從天藍釉、月白釉、玫瑰紫釉再到鈞窯帶斑,石灣窯都成功仿制。既有同時仿其釉和形制的,也有融入自身特點的石灣窯窯變產品。廣鈞產品以青藍色為基調,也有灰蘭、灰青、月白等豐富色階,基本可以分為單色釉、混合釉和斑毫結晶釉三大類,這三類也因為鈞釉的釉藥主配方基調,自身也都有或輕或重的局部結晶而呈現出所謂的“窯變”現象。按燒成釉相來分,則主要有乳濁釉和乳光釉兩類。

1、單色釉類。仿宋鈞窯、汝窯類(汝鈞不分)的天藍釉、天青釉、月白釉、鈞紅釉等品種。

a、天藍釉和天青釉。這兩類為石灣窯仿宋鈞藍調釉最為成功、數量最多的大宗產品。有極其接近宋鈞窯變釉特征的乳濁類品種,天藍釉中常見白點結晶點或斑的現象;也有高玻化、淌釉較活而接近汝類天藍、天青、月白的乳光釉類,在此基礎上更形成了藍中透紫透綠,暗帶淌釉結晶絲而晶瑩變幻、猶如翠鳥羽毛般流光溢彩的石灣著名特色釉種——“翠毛蘭”釉。

b、月白釉。石灣窯仿古鈞窯月白釉類中,以毫狀結晶現象較重的乳濁釉類為主,效果極類元代鈞窯月白釉。當白色結晶為主調時,它的燒成效果是元鈞類月白釉;當藍青為基調、白毫為點綴時,它便成了石灣窯特色產品的“雨淋墻”類的鈞藍釉。

c、鈞紅釉(石榴紅釉)。鈞紅釉,又稱“石榴紅釉”,燦若玫瑰,又如熟透的紅石榴,紅中透紫,艷而不俗,別有一番古樸。石灣窯工將其廣泛應用于日用器,也被大量使用于18世紀以后的陶塑人物、動物和堆塑器物上。這類產品施釉堆垛厚潤,常有流淌垂釉現象,鈞紅釉多有開片,器物口沿、特別是造型復雜的陶塑類邊棱凸起等位置一般有停釉不穩而造成的露白、黃或褐色以及棕眼明顯等特點。

這類銅紅的單色鈞釉在宋元時期的禹縣等河南鈞窯中燒未真正成型,只是初見倪端。直到明早期景德鎮仿鈞窯紅釉產品才定型(見故宮、大維德基金會藏品),屬于鈞窯系紅釉類,與明清時期的景德鎮高溫紅釉單色釉如寶石紅、郎窯紅、豇豆紅或霽紅釉是不盡完全同屬的工藝序列。石灣鈞紅釉主要是仿造這個明早期產品,以之為基礎發展而來。而非仿宋鈞。

2、混合釉類。這類鈞釉工藝的淵源,最早出現北宋末期-金早期河南鈞窯,金元時期才真正成熟、流行,屬于二道混合釉的調配、施釉工序。

3、毫斑結晶釉類。這是石灣窯在仿制古鈞窯的單色釉和二道花釉的實踐中,參照和糅合其他古窯名品的風格,也逐漸開發和形成的最具本窯個性特色的大宗產品,也是“廣鈞”的代表性品種,即文獻中所謂“雨淋墻”、“青點釉”之類。

雍隆時期的《南窯筆記》所稱“廣窯亦有一種青白相間麻點紋者,皆瓶、缽之類……”的品種,即是此類,大抵類似古代兔毫類的結晶窯變釉。其以靛青、藍類釉為基調色,上掛或夾雜白色、淺色的結晶毫,尤以琢器立件的燒成裝飾效果為佳,通體絲毫畢陳,掛下千絲萬縷,如瀑如雨。其中佳者,人們譽之為“雨淋墻”釉。馮素閣在《從石灣窯仿宋鈞釉說起》一文道:“所創藍釉中流淌雨點狀蔥白色品種,俗稱'雨淋墻',或稱'雨灑藍'是其杰作。”民國許之衡《飲流齋說瓷》對此也有精確的概括:“廣窯之釉,捫之甚平,而中現藍斑,大者謂之霞片,小者謂之星點,是廣窯之特色也。鈞窯以紫勝,廣窯以藍勝。”

其中圓器臥件類,因流動性和淌釉效果不類立件,一般以點、塊狀的結晶斑為主,也猶如雨濺地上,水點斑駁,幽青可愛,別具韻味,視覺裝飾效果也很強。

類似的工藝裝飾,早在唐代河南魯山窯和郟縣窯的花釉產品、宋元時期的鈞窯、江西吉州窯、四川廣元窯的器物上已有類似效果和現象。石灣窯則在此基礎上,將這種工藝發展為一種燒成效果相對穩定卻更富于變化的成熟技術和產品序列,發揚光大,成為自身標志性產品。清嘉慶藍浦著的《景德鎮陶錄》記載了唐英督辦的御窯曾“仿廣窯釉色及青點釉一種”的陶事,這說明景德鎮藍調為基的雍乾爐鈞釉類,很可能就是受石灣鈞藍釉影響而仿造出來的名品。

二)石灣窯仿產或改良其他名窯的色釉

石灣窯除了以仿古鈞釉聞名,也大量吸取和仿造前朝各窯的各種特色名品的釉色,品種極其豐富,幾乎囊括了各類釉色技法,尤以仿宋代五大名窯的成就最大。

1、仿古名窯釉類

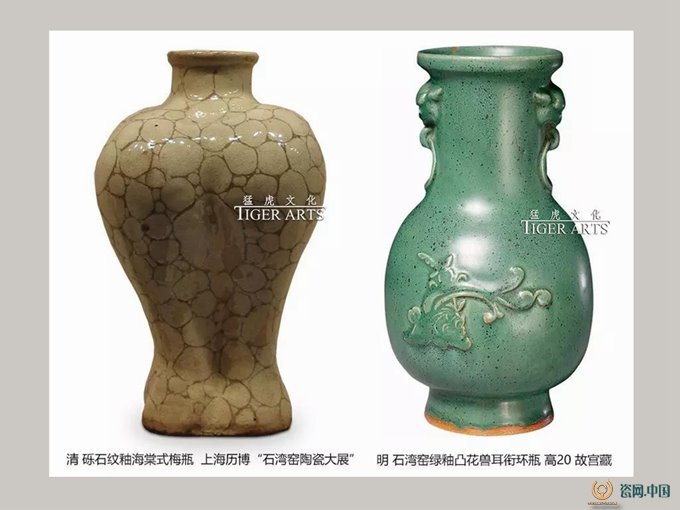

⑴仿宋哥釉

明末清初時期的石灣仿哥釉類,類近同期的潮州漳州的中低溫陶瓦胎細碎開片紋理的乳白釉產品,以“百垃碎”為主,很容易搞混。至清中期以后,石灣則與景德鎮一樣,也開始出現各種色地哥釉器,即類似綠哥釉、藍哥釉、黃哥釉等。晚清時期則進一步濫觴,仿哥釉類的高溫玻化釉類瓷在石灣窯開始流行,并且開始廣泛運用于人物陶塑的衣飾上。

⑵仿宋官釉

主要是仿官釉乳濁釉類,并采用高鐵的褐黑護胎、邊棱凸起部位停釉變異或釉藥結晶等現象,仿出紫口鐵足的效果。

⑶仿宋汝釉

通常是一種薄瓦胎的天藍色乳光釉,釉藥流淌較活,半玻化,時見有“翠毛蘭”釉效果。存世品易與宜鈞產品混淆,多爭議。

⑷仿宋定窯白釉

乳白釉薄瓦胎產品。

⑸仿宋吉州窯

玳瑁釉、虎斑釉是宋代吉州的代表名品,同時代已經有其他地方的窯口受其技術的輻射影響,如重慶的涂山窯、四川廣元窯、西壩窯等。石灣窯參照其工藝原理,仿造和發展了這種裝飾。

⑹仿古窯的掛綠彩、三彩、琉璃彩釉

白釉掛綠是石灣窯一個常用的裝飾手法和大宗產品,主要參照了隋唐的鞏縣窯、長沙窯等同類工藝;同時也多見仿造唐、遼三彩陶;其大量運用于建筑陶瓷如陶脊的琉璃彩釉技術,或仿元明時期的山西宗教建筑構件的琉璃彩釉和陶塑技術、或沿襲發展。

(7)仿磁州系赭彩繪

石灣窯也有褐彩、赭彩或多彩以繪畫裝飾的技法,其彩頭和風格更類似明代北方磁州系的風格,卻并非業內訛傳的所謂舒公窯的宋元吉州系特點。

2、其他雜色釉類

明清時期石灣窯除了大量仿產前朝名窯裝飾特色的產物外,也敞開胸懷,摒棄門戶之見,積極吸收同期景德鎮、潮州、漳州等窯場顏色釉和施彩技法的精華,尚有相當數量的各類單色雜色釉品,如紫金釉、石紋釉、古銅釉、廠官釉以及孔雀藍、秋葵綠、鱔魚黃、蟹殼青、墨綠、開片碎白等釉類釉色,品類繁多,而其中有不少品類是本窯獨有的。

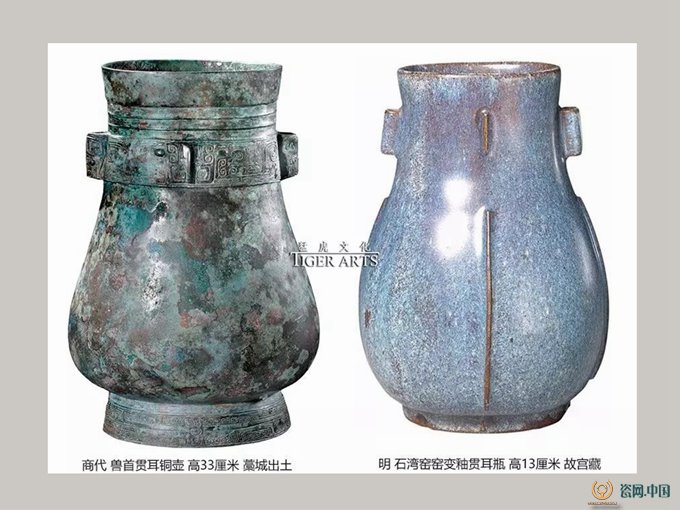

(二)精良高超的制器能力

石灣窯的技術優勢不僅體現在對顏色釉的運用上,更體現在其精良高明的制坯和制范技術上。工匠群體富有工藝史修養,在對陶史深刻解讀研究的基礎上,模仿和繼承古銅作、瓷作、漆作等類型的禮器、供器造型藝術,博采他山之石的成功品類;更善于創新發展,最終形成自己博大精深的獨特風格和經典系列。

石灣陶匠和手藝人更普遍具備具備全面扎實的制器技術,能夠熟練的綜合運用傳統的拉坯、貼塑、模印花、模合成型、雕瓷、套色、彩繪等各種技術于生產中,并將藝術陶瓷和日用陶瓷融合為一體。

石灣窯產品最大限度的利用色釉和陶塑的藝術裝飾效果,以彌補胎體瓷化不足、粗糙的先天弱點,揚長避短,積極參與市場競爭,成功走出了一條自身特色的生存發展之路。

(三)出神入化的造型藝術

1、仿古制經典的設計

石灣窯的仿古風格,往往仿古釉色裝飾與仿古器制同時施用于一器上。不止只有仿古風格系列;在吸收古制古法的優點基礎上,也富有革新與改良。通常且將不同時代、地域和品類的前朝經典器物特點,予以交差融匯,將不同釉色和造型相互混用,創造出更多變化的藝術裝飾效果,推陳出新。

同時,也多有“異工同效”,參考同期不同材質和門類的優秀造型藝術。

2、人物、動物和像生陶塑

石灣窯的陶塑造型能力、題材的豐富性、藝術水準和運用經驗,均獨步天下,遙遙領先群儕。

3、獨創“胎毛”和山公技法

胎毛技法相傳為黃炳首創,是石灣窯獨特的陶塑技法,通常用于動物的雕塑。采用石灣本地的一種含鐵成分很高的紅土,經過沉淀去除雜質,再加入一些細瓷土和少量的東莞黏土混合,捏塑成動物的形象后,在陶胎八成干的情況下,以時鐘的發條打磨成的小刻刀代替毛筆,在器物的表面一絲一縷地雕琢出鳥獸的羽翎、皮毛,通常不施釉,燒成后胎骨呈黃褐色或白黑泛灰黃。這類不施釉的陶器稱為“素胎”或“胎骨泥”。如廣東省博藏的黃炳款石灣陶塑素胎貓、廣東民間藝術博物館藏的黃炳款石灣窯黑貓等。

山公技法是石灣窯獨有的一種傳統微塑工藝。山公指的是盆景中人物、動物、亭臺樓閣等裝飾配件,尺寸雖小,卻惟妙惟肖。相傳最早出現于光緒年間,由石灣制陶老藝人劉來首創。早期只是單純制作小巧配件以供山石盆景選用,至19世紀60年代,劉來之子劉輝勝繼承發展了這門手藝,成為當時以山公制作著稱的陶藝家。山公以紅泥的原色為基調,當時稱為“胎骨”,逐漸成為石灣一項傳統產品。到20世紀20年代,劉輝勝之子劉偉棠創造陶塑山公盆景,山公陶塑成為獨立完整的作品。

(四)引領時代的技法創新

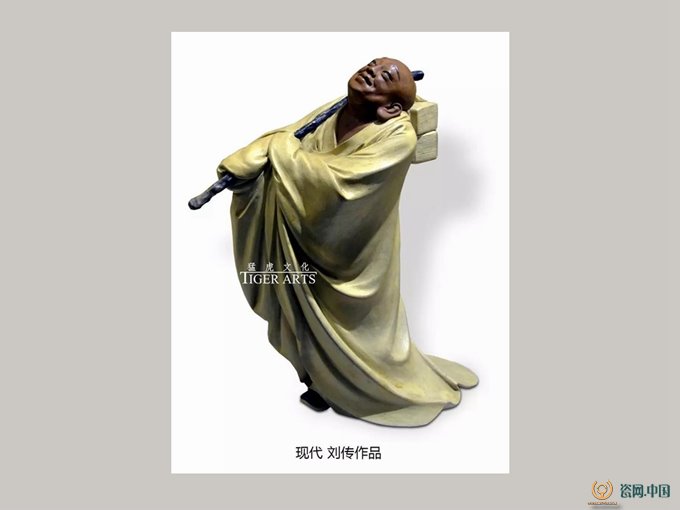

隨著18世紀開始尤其是晚清時期,廣州地區成為全國性的對外開放窗口和重要國際貿易出口基地,并成為世界經濟、中外文化和新老時代的交匯中心,石灣窯也得天獨厚,率先一步取得了劃時代的變革發展。特別在其晚清之后的藝術陶瓷,更融匯中西文化特點,善于吸納西方的近現代美術和雕塑藝術的成果,將自身傳統的技法優勢更進一步發展,突破了傳統框架,融入貼近生活時代氣息的表達,在題材上、風格上和技法上,開民族陶塑的現代風格之先河,開現實主義和新古典主義之新風,以陳渭巖、潘玉書、劉傳等近現代大師為代表,涌現出了一批引領時代技術精神的優秀石灣陶塑藝術家。

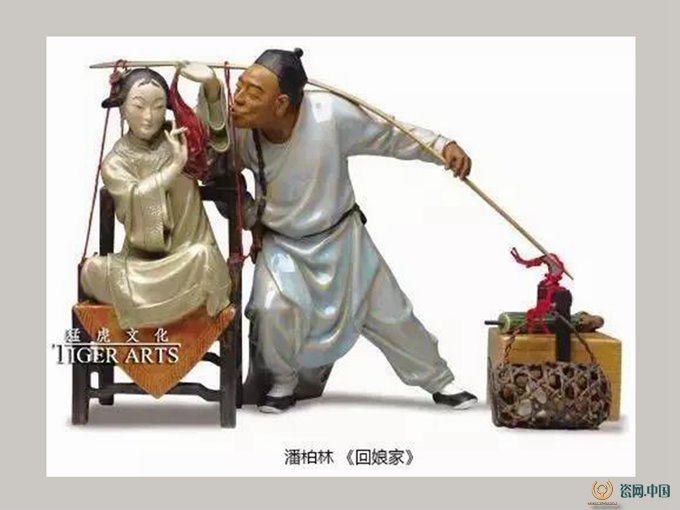

如潘柏林于上世紀90年代創作的這件作品《回娘家》,融合傳統民俗和日常生活為靈感來源的現代陶塑新路線,以市井風情為特色,反映老百姓的尋常生活。用色大膽,表情生動,細膩刻畫新婚夫婦嬉鬧的瞬間。其“宜起不宜止”的畫面構造手法,也留給觀者更多的想象空間。

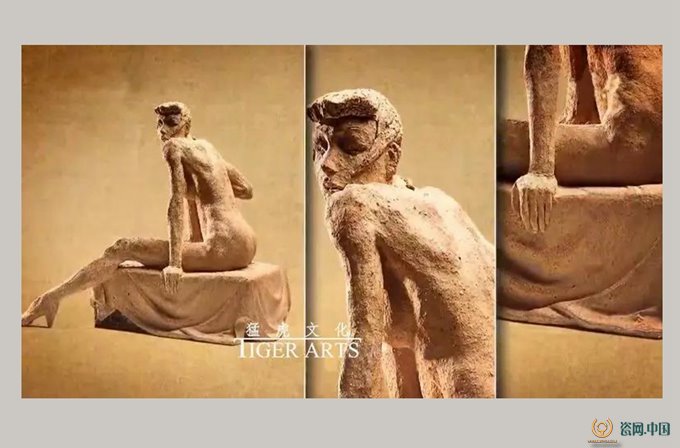

而如這件融匯了中西藝術特點、傳統性和現代性、民族性與世界性的當代石灣作品,已脫離了傳統工藝和裝飾美術的功能與范疇,成為新時代走向世界的優秀藝術品。

(附:明清至近現代部分石灣窯名商號、名家選錄)

一、明清以來石灣陶瓷的重要商號

自明清開始,石灣窯產品開始較頻繁出現店名或匠人的名字。其中,以晚明清初時期的“祖堂居”與“文如璧”最為著名。

a 、祖堂居

“祖堂居”以仿唐三彩為最,主人姓名已不可考。從傳世品看,多為日常用具,以黃、綠釉居多。“置款一般以楷書陽文橢圓形印章鑿印于器底,章下有附帶“集古”、“墨客”、“美玩林”等印。明代萬歷年間霍氏祠堂拆下的陶脊“仿三彩釉鰲魚”可能是“祖堂居”傳世的建筑裝飾制品。

b 、文如璧

文如璧是順德人,清代康熙年間的陶瓷名家,其店屬于花盆行。以名為號,其子孫沿用至清末,民國初年分為兩店,一為“如壁生記”,一為“如壁”。“文如璧”早期制作園林建筑及日用陶瓷制品,后期改制作陶脊并因此馳名。

“文如璧”早期制作許多文房用品,器物底部用竹刀刻行書款識“如壁店造”。現藏在石灣美術陶瓷廠及中山大學文物館的清代書法家吳榮光在“文如璧”訂制的筆架,底刻石濤詩句“搜盡奇峰打草稿”,鈐有“石云山人”陽文篆書方章。其所制作的陶脊遍布兩廣地區和東南亞各地許多古建筑。如佛山祖廟靈應祠的三門瓦脊、陳家祠、胥江祖廟佛山關帝廟前照壁正脊等。嘉道年間,“文如璧”所制陶脊多為花卉、花鳥一類,道咸后人物形象也多了。到清后期,以制作陶脊馳名的還有“奇玉”、“均玉”、“英玉”、“寶玉”、“美玉”等店號,廣州的陳家祠至今還保存有以上部分店號的陶脊作品。

有《石灣陶器考》墨稿顯示,宋末有部分陽江陶瓷藝人遷到東莞開窯,陶塑以土質極佳的東莞土制成,有“吳南石”刻款或“南石堂”、“吳南石堂”、“南石”、“南石羅玩雅造”等楷書印鑒。但從現存“南石”款識的陶塑或素燒作品中看,更接近于明清器物特征。這類內容的真實性尚待商榷。

其他明至清代的著名店號還有“粵彩正記”、“兩來正記”、“大昌”、“來禽軒”、“劉勝記”等。晚清民國時期,諸如“袁湖記”、“冠華窯”和“裕華真記公司”也是當時的著名店號。

二、歷代名家

石灣歷代制陶作者中,有幾位是出類拔萃者,他們就是中外馳名的明代可松、清代文如璧、黃炳、和清末民初的陳渭巖、潘玉書和劉佐潮等名家,他們各有專長和卓越的藝術貢獻,其傳世珍品也較多,各自的藝術風格對后世影響都比較大。

1、明代名家:

蘇可松(生卒年未詳),明代陶藝名家。蘇可松是一位文化藝術綜合修養很高的匠人,擅長器型的創作和善仿摹制窯變釉于器物上,他創作的器物造型多仿商銅器,作品有濃郁的民族風格。傳世之作主要有《仿商貫耳壺》和《仿周蟠螭瓶》,前者底款刻有“仿商貫耳壺 可松制”手刻楷書,器表施仿鈞翠毛釉;后者底款刻“可松制”楷書,器表施仿鈞翠毛釉。此外還有翠毛釉陶洗及羅漢等。(注:以上沿襲諸前輩所評述。筆者認為蘇氏此瓶的器制仿古來源,并非是直接仿自商代青銅壺,其原型應是宋代仿商的銅作瓷作貫耳瓶制式。)

2、清代至民國初期名家:

除了上面所介紹善于制作精美陶脊的文如璧,清代的制陶名家還有陳祖、黃古珍、馮秩來、劉輝勝、梁福、潘鐵逵、廖堅和陳赤等,較為著名的有以下幾位,現簡單介紹如下:

黃炳(約1815--1894),字云渠,號云嶼、云漁,別署灣海居士。善書畫,精制陶器、鳥獸、人物,尤以制作鴨、貓、猴子最為精美。所制陶胎鴨,胎骨細潤樸實,毛羽畢露,獨具特色,故有“黃炳鴨”之稱。他將工筆畫翅毛技法運用于陶塑動物上,創造了“胎毛法”和搓珠、鑲眼、點睛技法,使動物形象栩栩如生,后人譽為陶藝一代宗師。有不少畫作以及《鴨》、《鵪鶉》、《坐石羅漢》等陶塑現藏于故宮、香港藝術館等機構。

陳渭巖(清光緒年間—1926),名勝,號惠巖,又號養云居士,長于仿古名窯器。潘玉書為其入室弟子。曾攜潘到景德鎮傳藝和學習交流,融會了石灣窯與景德鎮窯兩地的陶瓷雕塑藝術特色,如《賈玉寶》、《觀音大士》等傳世佳作。陳處于中國淪為半殖民地半封建社會的時代。《林則徐》、《番鬼痰盂》、《巴夏禮夜壺》等作品,表達了石灣藝人對的愛國精神和對侵略者的譴責,富有時代精神。其后期曾在廣東陶業公司從事陶瓷造型設計,他深入觀察生活,善于表現人物典型性格的技藝高超。

傳世作品曾用款識較多,多用篆書陽文方章,如“粵東渭巖氏制”、“嶺南陶隱”、“粵東陳渭巖章”等,時人也有呼渭巖為“渭南”。但傳世作品中有“陳渭南制”款識的,有不少明顯是后人仿制之品。晚年,陳渭巖曾以“壺隱老人”別號印款。陳氏曾塑造六祖百身以謝神恩,六祖像鈐有“嶺南陶隱居陳渭巖作于羊城誠一窯制”篆書方印,誠為佳作。

潘玉書(1882—1938)南海九江人,名麟,號玉書。自小隨父學木雕,后跟黃炳、陳渭巖學陶藝。也曾向來穗的意大利藝術家學習西洋雕塑技藝,把民間傳統技藝和外來雕塑藝術融會于石灣陶藝中,作品面貌清新,被藝術界譽為“代表石灣陶塑發展方向的雕塑家”。

潘玉書擅長塑造人物,取材廣泛,包括歷史人物、神佛、羅漢、道士、仕女和、百姓乃至偉人等,尤以刻畫仕女見長。由于他以陳渭巖為師,兼學習西洋雕塑技法,所塑造的人物形象,結構嚴謹,刀法明快,線條流麗、簡潔,注重人物臉部表情的刻畫,物法細膩,通過眉、目、唇角線條的變化表現人物內在的情感和神采;人物衣飾塑造手法獨到,衣紋高度概括,簡潔流暢,質蓄典雅,洗練脫俗,富于藝術魅力,造型既夸張,又富于寫實,而仕女則端莊娟秀,婀娜多姿,《貴妃醉酒》為其杰出代表作,開創了石灣人物藝術的新面目。

但潘氏卻不善釉藥,多以胎坯售賣他人,由購得者或經營售賣人代以施釉煅燒后出賣。傳世作品常見款識“潘玉書制”和“潘玉書”篆書陽文方章,前者款識用于卷筒原作,后者為模印半原作。

3、近現代名家:

部分晚清時期的石灣制陶家,到了民國時期仍非常活躍,同時更涌現了一大批卓有成就的名家,其中有霍津、霍子厚、溫頌齡、林堂煜、吳灶生、廖作民、梁華甫、陳紅、區乾等人。

霍津,(生卒年不詳),民國名家,以制作動物和人物聞名,擅塑牛的形象。中期以后,有的作品有加蓋“廣州二沙頭東源窯出品”的篆書陽文圓形印章;后期,則使用楷書陰文圓形印章“霍津造”。曾受聘于冠華窯,專事仿制黃炳、陳渭巖、祖唐居等名家作品。

溫頌齡(生卒年不詳),名奇,又名麟,清末民初陶塑名藝人,因左足殘廢,時人稱為“跛奇”。平生恥于模仿,喜創新,工制人物。民初受聘于當地中窯冠華店,善陶塑花脊人物,名作品有《秉燭達旦》、《太白醉酒》、《關公夜看春秋》、《踏雪尋梅》、《達摩歸西》等,于所作底部,常鈐有“溫頌齡制”篆書陽文方章。此外,還為佛山鎮仁壽寺塑造三尊巨型三寶佛像(現藏佛山博物館內)。

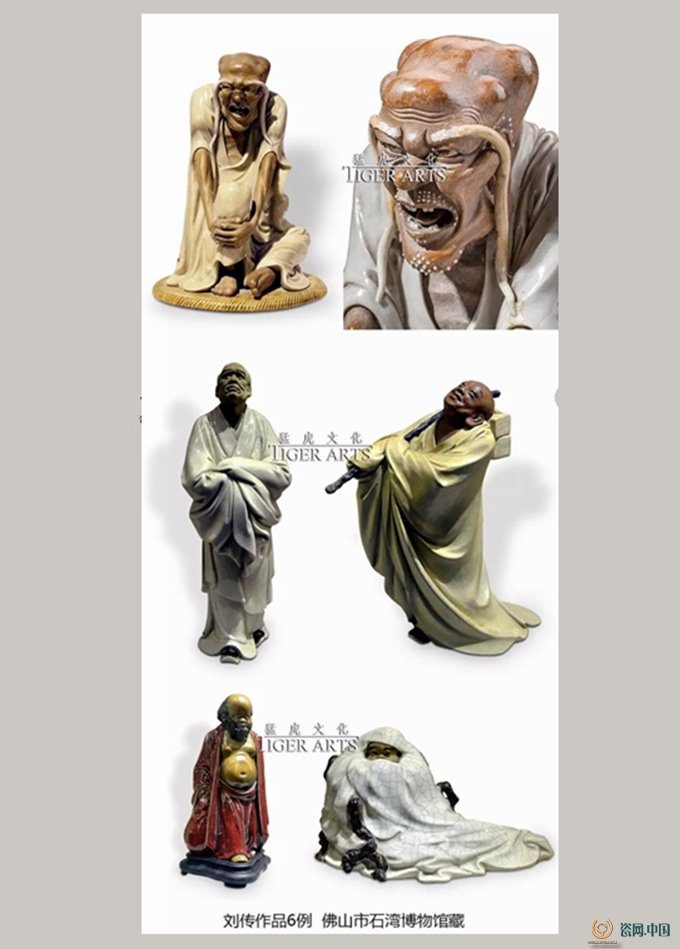

劉傳,原名劉永傳,1916年生于石灣鎮,廣東第一個中國工藝美術大師。他的陶藝作品、藝術理論、實踐帶動了石灣陶塑藝術的現代發展。劉學習繼承了前輩名家潘玉書等人的技法,技藝扎實全面,敢于創新,塑造了一批富有民族氣息的杰作,如“鐵拐李”、“鐘馗”、“達摩”、水滸故事等人物形象,表現了除暴安良、扶正卻邪的傳統正氣。大躍進時期進入廣州人民美術社,他創作了《劉胡蘭》、《志愿軍》、《魯迅》、《毛澤東》、《李白》等作品。劉傳的貢獻,在于他把寫生和寫實引進了傳統瓷塑工藝,富有時代氣息,代表作有東坡玩硯、武松打虎等。

劉氏的貢獻獲得了體制、業界和社會的高度認可。但如在純粹藝術價值層面做客觀評價,也要看到那個年代部分藝人作品某種意識形態色彩過分濃重、樣板化的不足。如其作品《貴妃醉酒》,創作意圖本想表現楊貴妃雍容懶散的迷人情調。劉傳將日常生活中寫生采風所收集到的普通少女形象特征,運用到這件創作個案中,固然迎合了建國初中期濃厚政治氛圍的“人民的藝術”、“大眾藝術”和“群眾藝術”。但是一個普通民間女子的纖弱清秀質樸的氣質放諸楊貴妃身上,這與唐代富貴雍華、肥滿豐潤的女性審美觀和后宮貴人的歷史形象,顯然格格不入。當然這種時代局限性,并不能抹殺其高超的技法和引領現代轉型的貢獻。