物質文化史無論是出發點還是研究目標,都是基于文物學研究又高于文物學研究的研究,也可以說是對追求透物見人之考古學研究的另一種說法。

在掌握了大量古人遺留下來的陶瓷器及相關的資料,對于陶瓷器的研究應不止于陶瓷史,而是將其置于更宏大的歷史架構之下,探討古代社會生活、意識形態、禮儀制度、社會組織、文化交流直至族群融合等。

物質文化,依然是人之文化。

物質文化史是近世興起的新學科,以古人遺留下來的各種文物為研究對象,考察古代社會的生活方式、意識形態、禮儀制度、社會組織、文化交流直至族群融合等內容。無論是出發點還是研究目標都是基于文物學研究又高于文物學研究的研究,也可以說是對追求透物見人之考古學研究的另一種說法。《中國古代物質文化史·陶瓷卷》一書和陶瓷史雖然都是以古代陶瓷器為考察對象,但關注的內容和追求的目標既有相同的部分,也有不同的內容。這種不同主要表現在物質文化史陶瓷卷是通過觀察古人遺留下來的陶瓷器及相關的資料探討古代社會生活,而不像陶瓷史追求的只是陶瓷自身的歷史。

根據現有的考古學成果,可以探討古代人類生活的最古老的物質證據是舊石器時代石器、骨蚌器以及壁畫等。長達數百萬年的舊石器時代,各種工具的制成都是古人直接取材于自然的結果。直到陶器出現,人類才有了通過改變自然材料的化學性能實現自我需求的能力。所以說陶器的出現被視為人類歷史上最大的革命性事件之一,有學者甚至以陶器的出現作為從舊石器時代進入新石器時代的分界點。

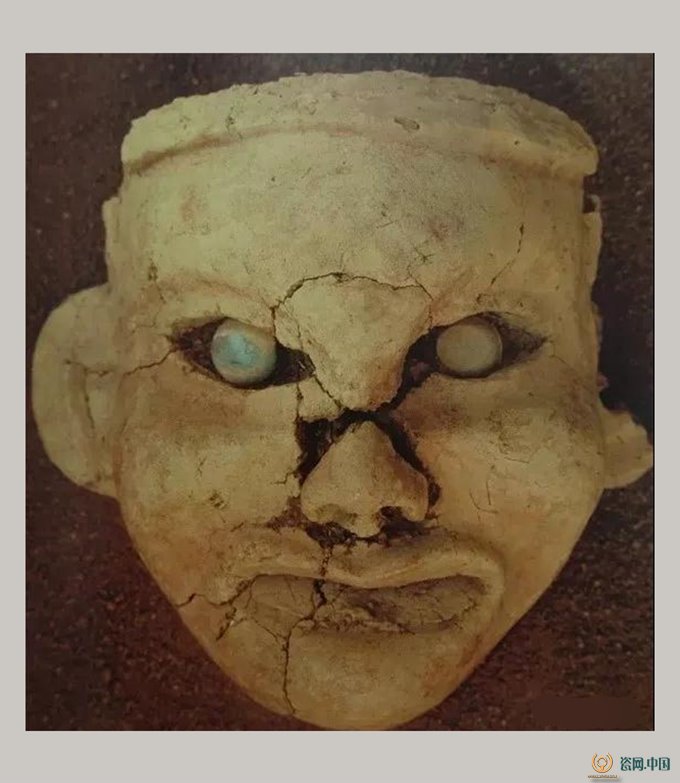

距今約兩萬八千年的捷克下維斯特尼采(Dolní Věstonice)出土的陶人是世界上已知最早的陶器,但有研究者指出下維斯特尼采陶人是泥土人經野火而成陶,非人工有意為之,其歷史真相若何,或許永久成謎。在中國,女媧摶黃土造人的傳說則家喻戶曉,這些泥土人有無且何在,至今無考古證據。但是,上古時代的陶塑人像在中國則多有出土,牛河梁遺址出土的陶塑女神像堪稱紅山文化的代表符號。然而,紅山文化時代較晚,且不是陶器生產技術的原生地,制陶技術是何時以何種方式從何處傳來,則值得思考。這個問題從紅山文化的陶器本身雖然難覓答案,但是觀察紅山文化的玉龍則可以發現,該文化的人群在文化認同上已經是龍文化圈內的一員,換言之,紅山文化陶器生產技術也有可能與龍文化因素一樣和中原有關。如此,在上古時代族群交流、經濟共同體和文化共同體形成過程中,陶器的普及和制陶技術的傳播或許是窺知古代社會的渠道。

新石器時代晚期 紅山文化 陶塑女神像 牛河梁遺址出土 遼寧省文物考古研究所藏

江西萬年仙人洞出土的距今約兩萬四千年的陶器是已知中國最早的陶器,也是世界上最早的陶容器。有研究者在對比早期陶器的器類、原料和成型、燒成技術后,認為東亞和東北亞的陶器是同源的,誠若是,則早期陶器的普及、技術傳播和人群流動有關。對新石器時代陶器的關注,除了陶器自身類別的增多、生產技術進步外,對以陶器為代表的新石器時代考古學文化本身的解析則更為重要。考古證據表明,以陶器為代表的同一種考古學文化并不一定是有共同血緣關系的人群創造,反之,有共同血緣關系的人群也可能分屬不同的考古學文化。仰韶文化時代和龍山文化時代下的彩陶文化和黑陶文化分別在全國范圍內普及,絕不是人群的替代結果,而是大范圍內的不同人群對先進陶器文化的認同。這種以陶器和陶器生產技術促成的認同,在中國早期族群融合、經濟共同體、政治共同體乃至國家形成過程中的作用,尤其應引起關注。同時,為燒造陶器的半倒焰式高溫窯爐出現,在后來青銅冶煉、鐵器冶煉方面所起到的積極作用,以及由此而促成軍事、農業技術的發展,促成中國由王國時代進入帝國時代的變化,這些雖然并非陶瓷器本身研究的內容,但作為陶瓷生產技術進步影響到的歷史進程,則是物質文化史區別于陶瓷史本身不應被忽視的內容。

原始青瓷在夏商之際燒成,是陶瓷史上最具里程碑意義的事件之一。其后三千年間,瓷器逐步從東苕溪流域和江西、浙江、福建三省交界地區向全國普及,并向全世界傳播,至今仍是世界各地人民日常用器類別之一。在這一現象背后,是瓷器生產技術的進步、使用人群和地域的普及、生產技術的傳播以及器物新品種的出現和原有品種的消逝等等,它們無疑都是陶瓷史重點關注的內容。而在物質文化史的構架下,對中國古代瓷器的研究除了上述內容外,還試圖通過瓷器本身觀察與之相關的古代人類的文化生活情況,下面的內容或其中之犖犖大者。

在早期制瓷技術的興起和普及方面,原始青瓷何以在出現之初就進入了夏王朝的宮廷并為以后的商、周王朝統治者所接納?同樣,原始青瓷的生產者為何以中原王朝的青銅器為原型燒造原始青瓷,而且原始青瓷又如何成為越人禮制中最具特色的內容之一?楚滅越、秦統一造成原始青瓷生產的衰頹,以及漢代原始青瓷上楚式紋樣的興起是否是漢文化形成模式在瓷器生產方面的體現?漢魏六朝時期,制瓷技術在長江流域的傳播方式,地方青瓷特色的出現,是純粹的技術、原料原因,還是為適應各地文化傳統而為之?同時期南方青瓷產品和生產技術北傳的深層原因和對南北方社會政治各方面產生的影響如何?以及北朝晚期低溫彩釉瓷器和白釉瓷器在北方地區出現的技術原因和社會背景等。

二里頭文化 原始瓷盉(殘片) 二里頭遺址宮殿區貴族墓出土 中國社會科學院考古研究所藏

在宮廷用瓷來源方面,從隋唐時期的貢瓷傳統,到北宋晚期制度的轉變:從地方掌握進貢的主動權到由中央下令地方官府依“樣”燒造,再到中央政府設窯自燒出現了官窯,進而發展成為明清時代的御窯,這在表象上只是宮廷用瓷的生產機構或來源方式的變化,但實質上可能和賦稅制度、政治制度、皇權極化、宮廷物料的征集方式等上層建筑相關。

研究北宋晚期宮廷用瓷時往往會談及徽宗皇帝因“定州白磁器有芒不堪用”而命汝州、唐州、鄧州、耀州和處州等地造青窯器,并于“京師自置窯燒造”(【宋】葉寘《坦齋筆衡》),同時自然會延伸思考到南宋的官窯。但是,為什么不讓定州或其他白瓷窯場燒造沒有芒的白瓷器呢?可能是徽宗皇帝對當時白瓷生產概況和生產技術有著清楚的認識。再結合關于遼代的考古成果可知,遼代燒造瓷器的窯場如北京龍泉務窯、遼陽冮官屯窯、巴林左旗的上京窯等瓷器窯場皆在遼的五京畿地內,從產品的風格并分析文獻,可知遼代瓷器的技術源頭與遼人南進從定州掠虜工匠相關。這些窯場不僅極有可能是遼代官手工業的重要組成部分,而且供應宮廷或官府的瓷器生產地集中在京城周邊與兩宋時供應宮廷的窯場也隨京城移動的現象相同,二者之間或有內在的關聯。通過瓷器釉色、產品類別、器物用途和用法以及瓷器的生產技術、管理制度等內容所表現的對宋代制瓷技術和瓷器文化的學習,既可以從表象上視為遼宋交流密切的物證,也可從深層次窺得遼之兩院制度及其對宋文化的開放、接納。同樣是與宋人對峙的金代,考古出土瓷器表現出的情況與遼代則大不一樣。在原來的遼人統治區域內,不僅流行遼代窯場燒造的瓷器,而且大量出土宋人燒造的瓷器,但在金人統治區域內,南宋境內各窯場燒造的瓷器則極少見。金代所用瓷器呈現的這種現象,固然與金人占有河北、河南、陜西、山西后擁有豐富的瓷器資源有關,但一定也另有原因,對比其前的遼代及其后的元代,南方的景德鎮青白瓷器、樞府釉瓷器、青花、釉里紅瓷器以及龍泉青瓷大舉北上的情況,說明市場對南方青瓷存在需求。元代南瓷北上的原因,當得益于至元八年(一二七一年)世祖南人貿易北方者不禁的詔命,同樣從這條詔命又可以知道至元八年以前南人(蒙古人稱南宋統治區域內的人民)是不可以到北方貿易的。這里面除了宋金關系緊張外,金人堅持猛安、謀克制度的封閉性民族政策或其根本原因。

五代 定窯白釉“官”字款碗 故宮博物院藏

宋 汝窯天青釉尊 故宮博物院藏

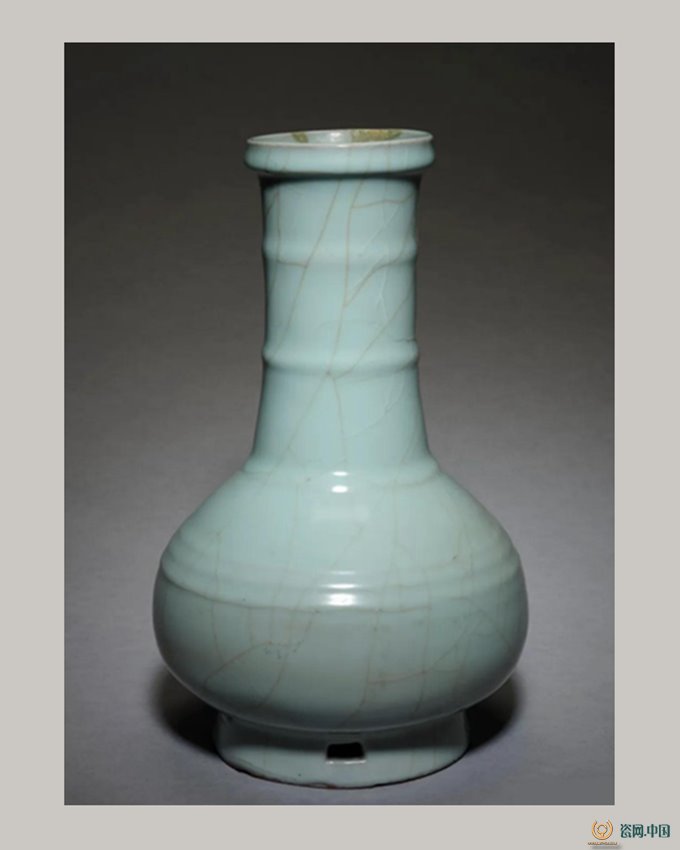

宋 官窯粉青釉凸弦紋盤口瓶 故宮博物院藏

如果放在瓷器生產史的大脈絡中看,從原始青瓷出現直到南北朝時期的瓷器,基本上是以鐵為呈色劑的一元體系。隨著白瓷在北方的出現和發展,到唐代的瓷器生產已表現出南青北白的二元格局。兩宋時期,官民用瓷開始出現分野,并因生產技術的普及和商業刺激在同一個窯場往往能燒造不同文化因素的瓷器,研究者用窯系的概念來表述此時瓷器生產面貌的多樣和復雜,我們可以稱之為多元競爭的時代,這極有可能與國家分裂造成的區域政治、經濟競爭相表里。元代瓷業踵宋代多元競爭之余緒,但在官匠制度和南北方窯場自由競爭的影響下,景德鎮和龍泉兩地的產品已逐漸占有全國市場,并成為海外市場的主要供應者。及至明清,隨著鈞州、磁州、處州三地官府窯場的衰落,到明代成化時期以后,不僅供應宮廷用瓷的窯場只有景德鎮一處御窯,而且景德鎮民窯的產品也壟斷國內市場。景德鎮獨大的同時,是宋元時代各地的名窯場紛紛衰落成為地方性窯場或直接停燒。

在上古時代以陶器為禮祭器雖然是常態,但在青銅時代及以后,陶質仿青銅禮器又成為流行樣式。但是,這種文化因素既和青銅器物造型的原始青瓷器無關,也沒有直接傳承給漢代以后的瓷器。宋代開始,瓷器再次進入禮壇有其政治和經濟原因。至明代,以日用瓷器為禮祭器,其名則沿用古禮所用的簠、簋、籩、豆等,也成一代規模,其風延及清代雍正時期,成為明清兩代文化趨向世俗的內容之一。乾隆時期燒造三代銅器造型的瓷質簠、簋、籩、豆、登、铏等器,和同期宮廷蒐集古器、編纂西清諸鑒、《四庫全書》等文化盛舉一道,反映清代皇帝已成為中華文化的典守者和傳承者,是清代統治者從滿洲的汗向中華皇帝成功轉型的表現。

清乾隆 黃釉仿古銅紋簠 故宮博物院藏

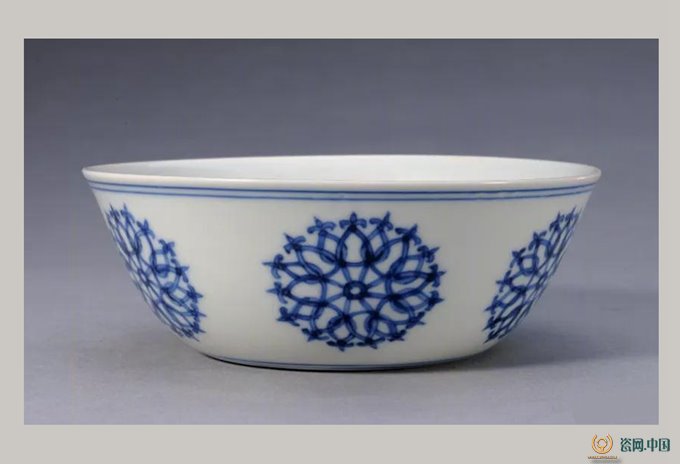

瓷器是中國先民發明的,數千年間瓷器生產技術進步的主戰場也在中國,但是中國古代瓷器生產技術的進步同樣也受到外來文化因素的影響。琉璃生產技術的傳入不僅豐富了中國陶瓷產品的品種,而且琉璃產品一直和精神領域的需求有關。從佛教的七寶之一,到成為宗教建筑用材和皇家宮殿建材,并嚴禁官民使用,琉璃作為舶來陶瓷品種之一,從佛教的法物轉變成為神權和王權的代表,在中國產生了深遠的影響。至于北朝隋唐時期中國陶瓷器在器物造型、裝飾內容方面,也多見波斯、阿拉伯乃至羅馬玻璃器、金銀器的影響。汝窯、官窯瓷器的滿釉、小支釘支燒技術,也應該是北朝晚期以來西方玻璃支燒技術間斷傳入中國的結果。元代客匠、鈷料輸入和青花瓷器間的關系,明代早期鈷料的輸入和御窯瓷器中伊斯蘭風格的器物,到明代中期以后“回回花紋”已成為御窯瓷器裝飾中的官式紋樣之一,都是中東文化因素和生產技術進入中國御用瓷器生產的例證。根據記載,清代御窯廠燒造的五十多種釉色品種中,和來自東西方之域外文化因素、技術、原料相關者達三分之一以上。漢代的低溫鉛釉,北朝至唐代的低溫彩釉、白瓷和青花,元代的孔雀藍釉、青花,明代伊斯蘭風格的器物品種和裝飾內容,清代的彩釉技術等等,歷史上幾次大的瓷器生產技術飛躍和新的釉色品種出現,多與外來技術相關,且這種進步均發生在中外交流暢通的時代。而宋代定窯、汝窯、官窯和龍泉窯在單色方面表現出的精致與努力,缺少的正是上述各時代對外來文化的包容。

明成化 青花回回花紋臥足碗 故宮博物院藏

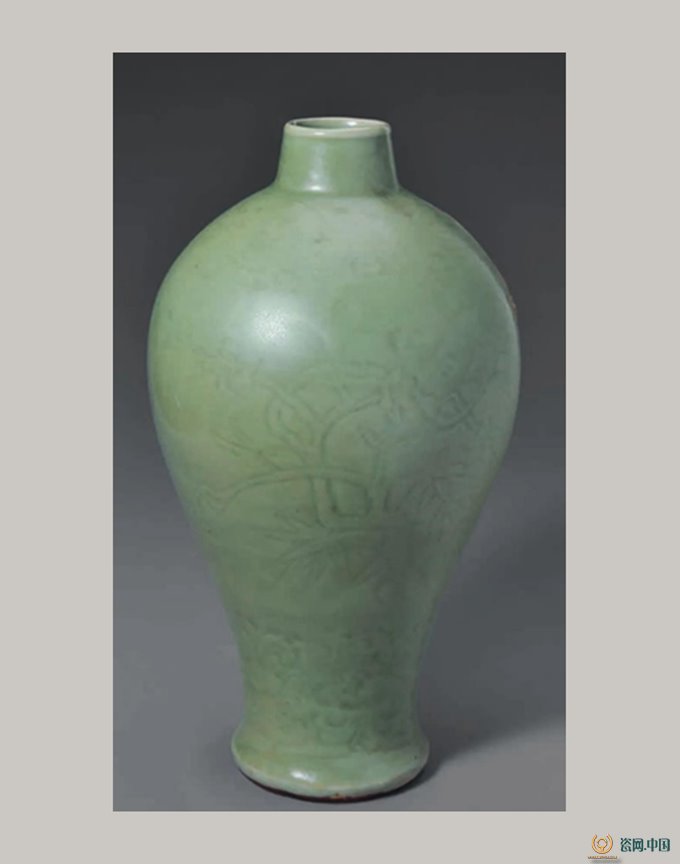

如同中國古代瓷器生產技術的進步在各歷史時期內都引進外來技術、接納不同的文化因素一樣,中國的瓷器產品和瓷器生產技術從南朝開始就不間斷地由近鄰到遠方向世界各地傳播。從早期單純的產品輸出,到唐宋時期東亞、西亞各地對中國瓷器的仿燒,瓷器和瓷器生產技術先后走出國門惠及更多的人群。元明時期,以龍泉青瓷為代表的青瓷不僅在舊世界內廣泛流行,而且成為時尚和各地模仿生產的對象,以一種產品揭開世界早期全球化的大幕,這不能不讓人深入思考生產技術和高精產品在引領文化發展和帶來文化認同方面的價值與作用。元明時期高質量青花瓷器的輸出和技術交流,尤其是在中東和伊斯蘭世界的傳播發展,成為促成尋找通往東方新航路的誘因之一。而新航路的開辟又為瓷器在全世界的普及和青花瓷器生產技術全球化提供了機遇,到明代晚期最終形成世界范圍內的青花瓷器文化。瓷器始自中國,至此也真正成為了世界的。

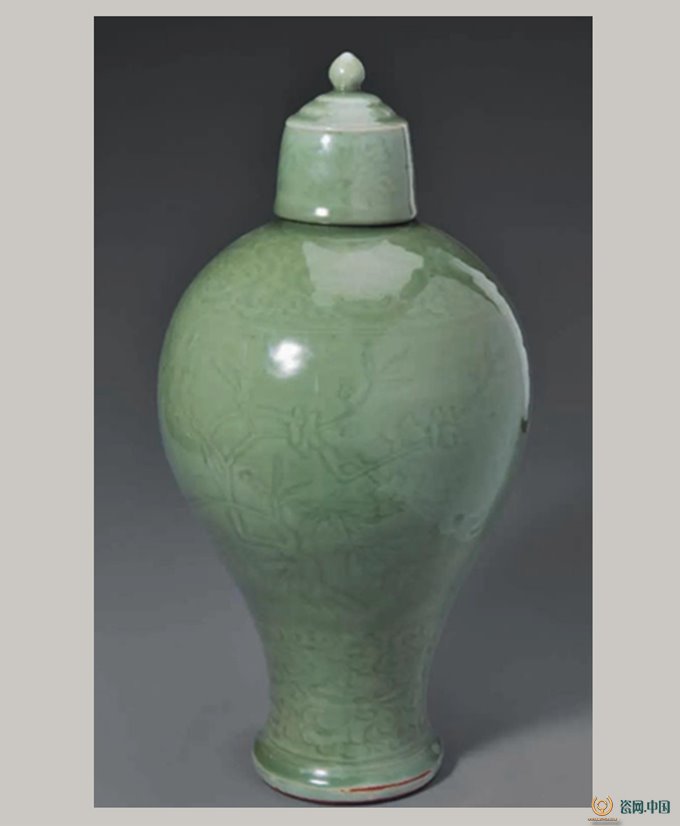

明 龍泉窯青釉劃花竹石紋梅瓶 故宮博物院藏

明 龍泉窯青釉暗劃竹桃紋帶蓋梅瓶 故宮博物院藏

通過分析產品、觀察造成的財富積累和對社會階層造成的分化,一直是手工業考古關注的內容。陶器的生產對上古社會在文化認同、經濟共同體、政治共同體和國家形成過程中的作用,已如前述,但是瓷器的生產和銷售關乎社會分工、國家經濟、政治等方面的內容,也是必須思考的問題。歷代帝王對高精瓷器產品的占有,以及他們通過壟斷御窯瓷器作為皇權的標志,和一切御用物資一樣,是中國古代皇權政治見于物質遺存的表現。在民間窯場,雖然以商品生產為目的,但從南宋元明時代瓷器窯場遺址、生產過程中表現的分工仍可以看到瓷器生產形態從農副業、家庭手工業再到集約化手工業的變化過程,進而可以看到明代晚期以后商業資本進入瓷器生產的情形。觀察瓷器對外輸出,從早期固有產品自海內到海外市場的自然擴大,到生產過程中注意市場需求及行銷區域的文化因素,再到明代晚期以后的來樣加工,這無疑是當時的瓷器生產主動適應并力圖融入世界各地文化的努力。同樣是為了外銷的便利,瓷器生產窯場一步一步從中國內地向沿海發展并形成以外銷為目的的生產模式,對產品精細化和質量的無視、以追求產量為目的的模具化生產都對明代中期以后以外銷為目的的瓷器生產形態和組織產生了影響。因為瓷器外銷,中國的瓷業經濟已經從生產始端自覺融入國際經濟鏈中。

阿聯酋出土的明代青花瓷片、青釉瓷片

至清代晚期,籌建商辦江西瓷業公司,引進機器生產,這固然是傳統的瓷器生產適應現代經濟形態和工業化生產的努力,但以御窯廠為官股加入商辦瓷業公司的舉動,可能帶來的御用瓷器和商品用瓷一體化生產,則在生產過程中表現出了對幾百年來以御用瓷器為代表的皇權不再重視,這反映的或是清朝末年政治改革的浪潮及皇權危機。

以上所述只是從物質文化史的角度對中國古代陶瓷器略加審視,是用極少數的例證闡述《中國古代物質文化史·陶瓷卷》關注的本質是人文歷史的方方面面,超越陶瓷器本身對古代社會的研究無疑是古陶瓷研究的遠大目標。

唐英所言陶固細事,關乎國政,確矣!

王光堯:故宮博物院研究館員。致力于陶瓷考古、宮廷典章制度、中外文化交流等研究,并注重陶瓷考古與古陶瓷研究方法論的探討。

本文為作者為《中國古代物質文化史·陶瓷卷》(待出版)撰寫的緒論。

《紫禁城》二零二一年五月號,總第三一六期刊發。(編輯:蘇天敏 審閱:徐海峰)