陶器最早出現在距今一萬年前的新石器時代早期。陶器的發明,標志著社會發展的一大進步。它從新石器時代開始出現,幾千年來一直與人類的生活息息相關,與人類的歷史發展相始終。

周口地處中原,制陶歷史悠久,而且歷代陶器均有出土。從目前考古發現情況來看,距今約八千年前的裴李崗文化時期,制陶已有一定的基礎和規模。周口發現的裴李崗文化遺存主要是以陶片為主,但所制陶器比較原始,都是手制,器形簡單,種類少,火候低,工藝粗糙,陶質疏松,多為素面紅陶,不太注重裝飾。

大汶口文化時期,周口境內遺存最為豐富,屬河南大汶口文化中心區域,發掘了一批遺址和墓葬,出土了一批精美的陶器。主要是磨光白陶、灰陶、紅陶,特征是高圈足,帶鏤空,有鳥喙狀泥突。這批陶器在有關大漢口文化的學術研究中具有重要的價值。

仰韶文化,彩陶為其主要特征。較多的陶器在成形之后,器表除了磨光,往往還施以陶衣,然后彩繪幾何紋、動物紋或日月星象等天文圖案。豐富的內容,流暢的筆法,絢麗的色彩,令人賞心悅目。此時器物的種類也大大增加。在制造陶質用具的同時,還捏塑出不少的人和動物形象,使陶器的實用性和藝術性都有了較大的提高。周口煙草公司倉庫遺址、西華小白莊遺址、商水馬村遺址都發現有彩陶。

龍山文化時期的制陶手工業又有了進一步的發展。這時的陶器以灰色為主,紅陶減少,黑陶增加。輪制陶器得到推廣,使器形規整,厚薄均勻,火候較高,胎質堅硬,色澤純正。尤其是黑色蛋殼陶和白陶的出現,為新石器時代制陶工藝增添了新的品類。在龍山文化晚期的淮陽平糧臺古城遺址內,出現了目前我國最早的陶排水管道。

相當于夏代的二里頭文化,青銅器鑄造工藝的應用,為制陶手工業開辟了新的道路。這時的陶器造型相似于青銅器,以三足盤、觚、高、簋、斝、豆、盆等為主要造型,陶色仍以灰陶為主。陶質純凈、潔白細膩、紋飾精美的白陶器逐漸增多,到商代后期達到鼎盛時期。商代還出現了以含鐵量較高的黏土為原料、燒成溫度比一般陶器高的印紋硬陶。在鹿邑長子口大墓中,發現數十件原始瓷器。

西周的陶器仍以灰陶居多,除滿足當時人們生活的日用器皿外,也沿襲了商后期專為死者隨葬而燒制的各種陶質明器。

東周時期的陶器,仍以日常生活用品為主,然而表面的花紋裝飾日趨簡單,品種也日趨減少。由于喪葬制度的變化,許多貴族墓和平民墓多用陶禮器代替銅禮器隨葬,因而陶明器的生產得以迅速發展。陶塑品在這個時期也有較大發展。

商周時期還普遍興起了一種建筑用陶制造業,除了地下用的陶水管道外,還有了大型建筑所使用的板瓦、筒瓦、瓦當等陶器構件,以及用于建造墳墓的大型空心磚。在西華、扶溝、鹿邑、鄲城等地都發現有空心磚墓。

秦代陶器最具特色的是繭形壺和蒜頭壺,在鹿邑和沈丘都有發現。

漢代的陶器,除了日常生活實用品和陶塑制品外,還有大批的明器。在明器中,式樣繁多的陶建筑明器可謂是漢代陶器的代表作品。這些建筑明器,既有供人居住的宅院和樓閣,也有供儲藏糧食的倉廩,還有供游覽狩獵的苑囿水榭,供瞭望守衛的樓櫓塢壁,供表演樂舞百戲的舞樓,以及供舂米磨面加工糧食的作坊和供飼養家禽家畜的雞塒、羊舍、豬圈,等等。這些建筑明器結構嚴謹、形象逼真,反映了當時的建筑習尚。而其精巧的設計、富麗的裝飾,完全是漢代地主莊園經濟生活的真實縮影。此外,低溫鉛釉陶器和內容豐富的畫像空心磚,也是漢代陶器工藝的杰出成就。周口所發掘的漢墓中,以陶器出土為主,有少量釉陶和陶建筑模型,具有代表性的是淮陽于莊漢墓出土的三進陶院落和水田模型,扶溝出土的彩繪女俑,以及西華、扶溝、商水等縣出土的內容豐富的畫像磚。

三國、兩晉、南北朝時的陶器,造型以各類陶俑等明器為主。低溫鉛釉陶在漢代的傳統基礎上有所改進,從單色釉發展為多色釉,用途日益擴大,品種花色增加,釉色瑩潤明亮,出現了新的面貌。項城、商水發現的兩晉時期的黑釉瓷器,具有較高的研究價值。

唐代由于中外往來和文化交流的頻繁,制陶工藝迅速發展。除素陶和彩繪陶外,低溫釉陶發展為名溢四海的唐三彩。所謂三彩,并非僅僅指三種釉色,而是以黃、綠、藍三色為主,其他還有白、褐、赭、紫等多種顏色,由于是唐代創燒的,所以人們統稱其為“唐三彩”。三彩明器以文吏、武士、女樂俑及各種姿勢的駝、馬、牛、鎮墓獸為多。新中國成立后,周口境內共發掘出土唐三彩近 20件,主要是缽、爐、枕、罐等生活用具,無鎮墓獸和人物俑,依據風格特點推斷應是鞏縣黃冶窯燒制的。

五代時期的陶器,風格與唐代十分相似。宋金時期,由于制陶技術的普遍提高,陶器制作亦相應精工細雕。泥塑制作工藝也相當高超,表面施以彩繪,人物眉清目秀,清新雅麗。這個時期仍有三彩制品。五代、宋金時期,周口發現陶器不多,這與該時期實行薄葬有關,陶器笨重,制作不精細,大多為當地民窯燒制。

元、明、清時期,隨著制瓷業的飛速發展,陶器制作逐步退出了歷史舞臺,但在民間仍有旺盛的生命力,主要體現在建筑材料上,如磚瓦等的制作,缸、盆、罐等生活用具仍有一定的市場,一直延續到新中國成立以后。周口市的元、明、清墓葬不時有陶器出土,主要是生活器皿,如盆、罐、缸、壇,偶爾也有人物、動物俑。

備注:以下器物簡介以《周口古陶瓷》圖集為準。DoodooART在此鳴謝《周口古陶瓷》編輯團隊。

夾蚌紅陶鼎 高18厘米,口徑21厘米 河南省鹿邑武莊遺址出土,現藏周口博物館

夾蚌紅褐陶。方唇,敞口,斜肩,折腹,圜底,三足。斜肩上飾多層劃出的凹弦紋,折腹處飾一周堆紋,三鼎足呈四棱形,足外側有一縱向凹槽。

紅陶三足缽 新石器時代仰韶文化 高10.6厘米,口徑28厘米 河南省鹿邑武莊遺址出土,現藏周口市博物館

泥質紅陶。斂口,弧肩,收腹,圜底,三扁尖矮足。器物胎制細膩,器表素面磨光,器口沿外側飾紅彩繪。

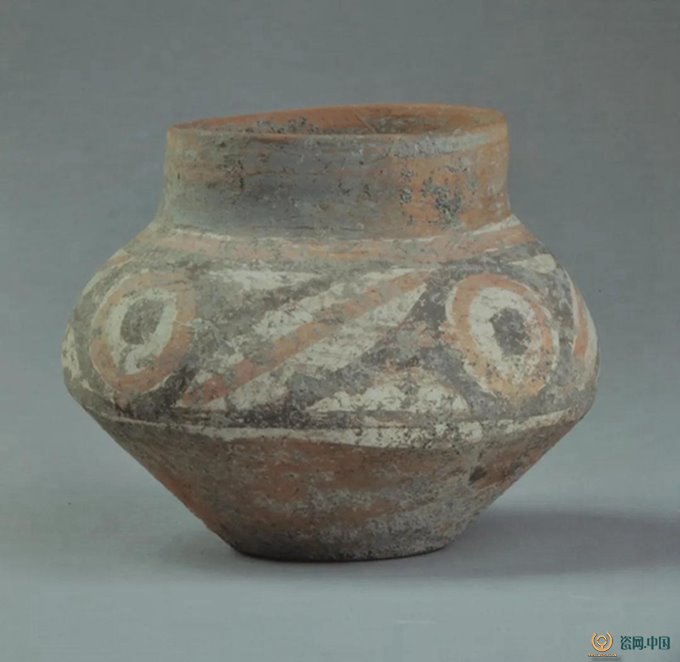

彩陶折腹罐 新石器時代大汶口文化 高11厘米,口徑7.3厘米,底徑5厘米 1982年周口市煙草公司倉庫出土,現藏周口市博物館

泥質紅陶。尖唇,直口,高領,弧肩,折腹下斜收,平底。頸肩結合部飾白色彩繪一周,肩上部和折腹部各繪一周褐彩線,在兩線之間,用褐、白兩彩繪出幾何形系帶狀和菱形彩繪花紋一周四組,菱形紋飾內淺紅色圓環,環內飾白彩,圓心用褐彩點綴。

灰陶帶流罐 新石器時代大汶口文化 高15厘米,口徑9.1厘米,底徑7.6厘米 周口市關帝廟民俗博物館藏

泥質灰陶。圓唇,卷沿,高領,弧肩,腹下斜收,腹處附一柱狀流,平底。器物胎制細膩,素面。

灰陶背壺 新石器時代大汶口文化 高12.8厘米,口徑6.2厘米,底徑4.2厘米 周口市關帝廟民俗博物館藏

泥質灰陶。方唇,口微敞,高領,腹部稍鼓,平底。器身一側面為平面,平面兩側及對應的一面腹部各飾一個鳥喙狀乳突。器物胎質細膩,胎呈灰白色,素面。

黑陶三足杯 新石器時代大汶口文化 高9.7厘米,口徑7.2厘米 周口市關帝廟民俗博物館藏

泥質黑陶。尖唇,斂口,束頸,斜肩,垂腹,下腹折內收,平底,三矮足。器身胎質細膩,素面,磨光。

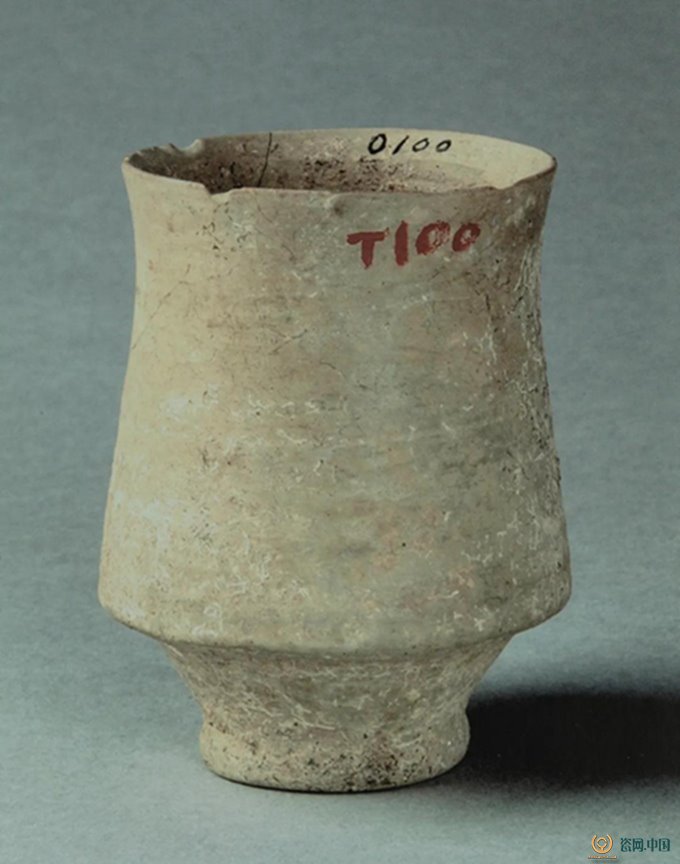

白陶折腹杯 新石器時代大汶口文化 高 10厘米,口徑6.7厘米,底徑4厘米 周口市關帝廟民俗博物館藏

泥質白陶。尖唇,敞口,束頸,深腹,下腹折內斜收,平底。器身胎質細膩,素面,磨光。

灰陶背壺 新石器時代大汶口文化 高19.5厘米,口徑8.5厘米,底徑7.5厘米 周口市關帝廟民俗博物館藏

泥質灰陶。方唇,敞口,圓肩,肩部有不對稱雙耳,雙耳間肩部扁平,與扁平相對稱的一面靠下有一乳突,鼓腹,腹下部弧收,平底。器身胎制細膩,素面,磨光。

鏤空白陶豆 高10厘米,口徑9.5厘米,底徑8厘米 1975年商水縣章華臺遺址出土,現藏商水縣文物管理所

泥質白陶。寬平沿,口沿下有一對鳥喙形乳突,直口,腹較淺,高圈足。圈足上有縱向鏤空兩行扁圓形孔,每行6孔,其間鏤菱形孔4行,每行5孔。圈足底部外侈。胎質細膩,素面,磨光。

灰陶杯 新石器時代大汶口文化 高9.2厘米,口徑6厘米,底徑 4.7 厘米 商水縣舒莊鄉扶蘇村出土,現藏商水縣文物管理所

泥質灰陶。尖唇,口微敞,深腹,平底。泥質灰陶,器壁較薄,通體磨光,

夾砂黑陶鬶 新石器時代大汶口文化 高 19.2 厘米,口徑 13.1 厘米,足距 13.4 厘米 1975 年商水章華臺遺址出土,現藏商水縣文物管理所

夾砂泥質黑陶。敞口,斜沿,鳥嘴形槽形流,束頸,半圓形鋬,鼓腹,圜底,底部有三鴨嘴狀足,鋬與一足相對應。胎質細膩,腹部飾橫籃紋,后經打磨紋理不甚明顯。

高領黑陶壺 新石器時代大漢口文化 高18.6cm,口徑8.2 cm,底徑6.5 cm 1976 年鄲城段察遺址出土,現藏鄲城縣博物館

泥質黑陶。圓唇,口沿下有一對鳥喙狀乳突,直口,高領,斜肩,折腹,腹下內弧收,平底。胎質細膩,素面、磨光。

高領白陶壺 新石器時代大紋口文化 高 13.5 cm,口徑6.5cm,底徑4.8cm 1976 年鄲城段寨遺址出土,現藏鄲城縣博物館

泥質白陶。寬沿,口沿下置一對鳥喙狀乳突,直口,高領,圓肩,腹下內弧收,平底。胎質細膩,素面、磨光。肩腹部有 3周制作時的刀削痕。

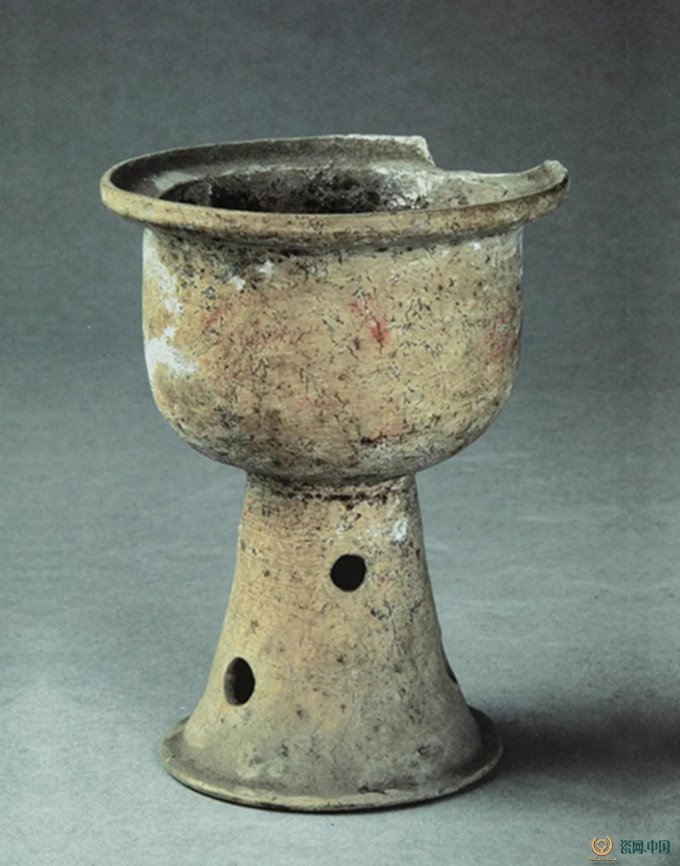

洗口鏤空灰陶豆 新石器時代大汶口文化 高16 厘米,口徑15.6 厘米,底徑10.3厘米1976 年鄲城段寨遺址出土,現藏鄲城縣博物館

泥質灰陶。圓唇,洗口,腹微鼓,圜底,高圈足下呈喇叭狀。足部有5組鏤孔,每組上下兩孔。胎質細膩,素面、磨光。

洗口鏤空白陶圈足豆 新石器時代大汶口文化 高 13.5 厘米,口徑9.9厘米,底徑 8厘米 1976年鄲城段寨遺址出土,現藏鄲城縣博物館

泥質白陶。圓唇,洗口,鼓腹,體呈杯形,高足呈喇叭狀,足下飾上下兩層鏤孔,上層圓孔較小,胎質細膩,素面、磨光。

高領黑陶壺 新石器時代大汶口文化 高15厘米,口徑8 厘米,底徑8 厘米 1976 年鄲城段寨遺址出土,現藏鄲城縣博物館

泥質黑陶。尖唇,口微侈,高領,弧肩,鼓腹,腹斜收,平底。胎質較細,素面。

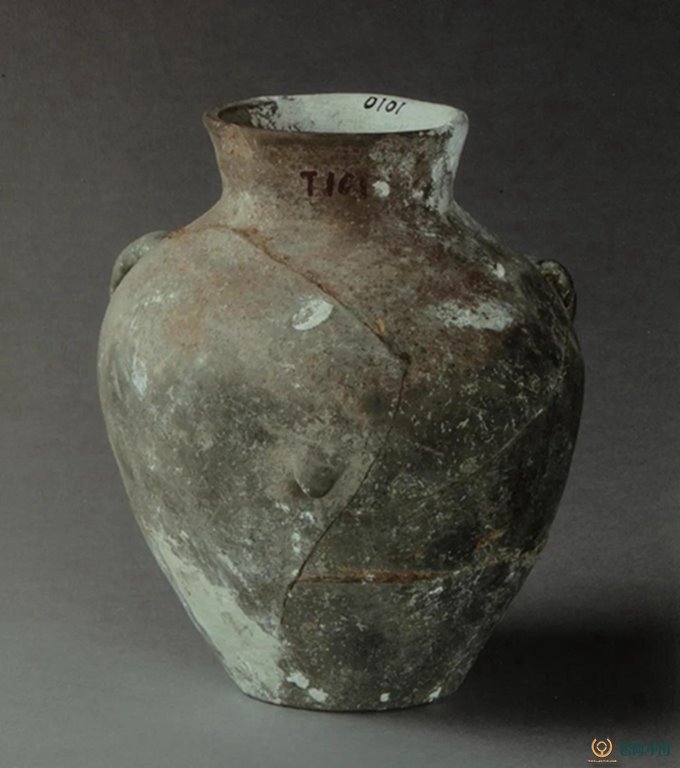

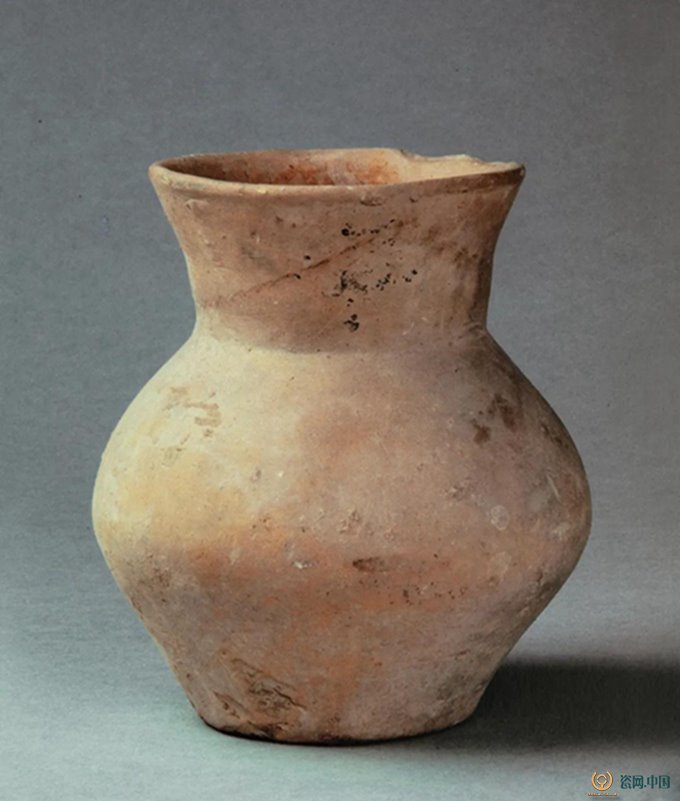

紅陶罐 新石器時代大汶口文化 高16.7厘米,口徑10.9厘米,底徑8厘米 淮陽省博物館藏

泥質紅陶。圓唇,敞口,束頸,弧肩,鼓腹,腹下斜收,平底。胎質細膩,素面,磨光。

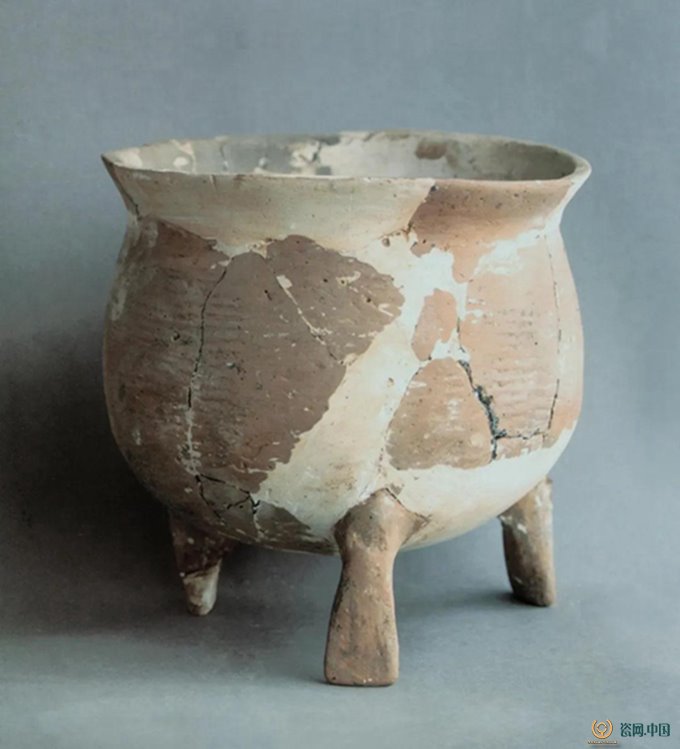

夾砂籃紋紅陶鼎 新石器時代龍山文化 高 27 厘米,口徑 31 厘米 1979 年淮陽縣平糧臺遺址出土,現藏淮陽縣博物館

夾砂紅陶。平唇,敞口,斜沿,束頸,鼓腹,圜底,鴨嘴形鼎足。胎質夾砂,呈棕紅色。腹部飾橫向籃紋。