(二)

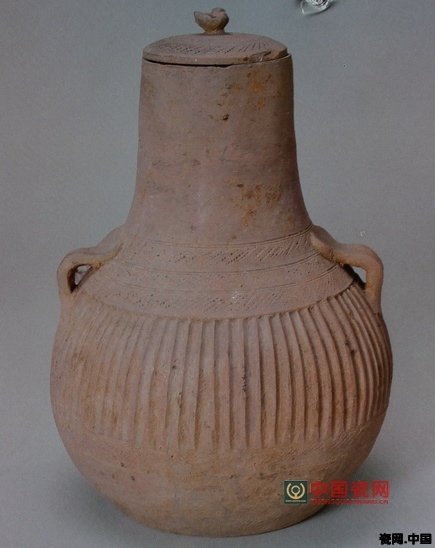

秦漢統(tǒng)一全國(guó)后,中央封建政權(quán)對(duì)福建經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展起了很大的促進(jìn)作用,使福建和中原地區(qū)的關(guān)系更加緊密地聯(lián)系在一起,《雙耳陶壺》(圖23),就與中原地區(qū)相同。同時(shí),就陶瓷的發(fā)展情況來(lái)說(shuō),也有著劃時(shí)代的意義,較以往的原始青瓷前進(jìn)了一步。江蘇徐州子房山西漢初期墓中“出土的瓷器,胎體堅(jiān)實(shí),胎色灰白,火候高,叩之有金屬聲,器物表面施青色或黃綠色玻璃質(zhì)薄釉,比徐州奎山西漢墓出土的原始青瓷胎質(zhì)還精致,和一般釉陶器不同。我們認(rèn)為這些瓷器應(yīng)屬早期青瓷”。《陶瓿》閩候竹岐公社榕岸村莊邊山出土。從其造型,紋飾和風(fēng)格來(lái)比較,都與子房山的《瓷瓿》基本一致,說(shuō)明它們之間的關(guān)系是很密切的。《雙耳匏壺》(圖25)閩候關(guān)口出土,小口袋腹平底,似“匏瓜”形,器腹飾以弦紋和水波紋。這類壺的起源,在我國(guó)可能很早,大約從新石器時(shí)代晚期就有了,我國(guó)的“壺”字,就是它的象形字。但從發(fā)掘的情況看,多分布在黃河流域,最早見(jiàn)于東周時(shí)期。到西漢時(shí)。就比較普遍了,在我國(guó)廣東和廣西等地的西漢墓中都經(jīng)常發(fā)現(xiàn),但由于器形的演變,都不完全雷同;東漢時(shí),這類壺就很少見(jiàn)了。然而青瓷的進(jìn)一步燒制成功,卻在這個(gè)時(shí)期,這在我國(guó)陶瓷發(fā)展史上是個(gè)重大的成就,突破了以往始于魏晉的說(shuō)法。這個(gè)時(shí)期的瓷器,不僅在福建有所發(fā)現(xiàn),而且在浙江、江蘇、江西、安徽、湖北、河南、河北、甘肅等地的東漢遺址或墓葬中也都有發(fā)現(xiàn),特別在浙江上虞縣小仙壇發(fā)現(xiàn)了窯址,其標(biāo)本經(jīng)中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所化驗(yàn)分析結(jié)果,胎質(zhì)和釉的透明度都“已具備了成熱瓷器的各種條件”達(dá)到了相當(dāng)?shù)乃健?/span>

圖23.雙耳陶壺 西漢 高29.5cm 口徑10.0cm 閩侯縣榕岸莊邊山 福建省博物館

圖25.雙耳匏壺 西漢 通高27.0cm 口徑8.0cm 閩侯縣關(guān)口 福建省博物館

(三)

三國(guó)兩晉南北朝,三百多年間,除西晉滅吳后有短暫的統(tǒng)一外,其余都是長(zhǎng)期處于封建割據(jù)的混戰(zhàn)局面,在南方雖也是歷朝更替,但較之黃河流域的北方相對(duì)的比較安定。福建偏處一隅,更少戰(zhàn)亂。西晉后期,晉室南遷,北方人民也大量流入福建,帶來(lái)了中原的先進(jìn)文化和生產(chǎn)知識(shí),促進(jìn)了福建各方面的發(fā)展與繁榮。其中青瓷的制作技術(shù)在江浙地區(qū)的影響下,也日益的發(fā)展起來(lái),能燒造出胎骨堅(jiān)硬,釉色青翠,日臻完美的青瓷器了,使福建的青瓷生產(chǎn)也進(jìn)入了成熟階段。

1949年建國(guó)以來(lái),在配合經(jīng)濟(jì)建設(shè)基本工程中,先后在福州和晉江等地發(fā)現(xiàn)了一些窯址,有的經(jīng)過(guò)調(diào)查或試掘,出土的有窯具和青瓷等,其“風(fēng)格與瓷質(zhì)和市郊六朝時(shí)期古墓中出土的殉葬品相同。由此推斷為始于南朝時(shí)期的窯址。”最近對(duì)這處古窯址進(jìn)行了考古發(fā)掘工作,在一件窯具上發(fā)現(xiàn)刻有梁朝“大同三年”等字,從而確證了它的年代,是極為難得的重要發(fā)現(xiàn)。并在其旁邊附近處,又發(fā)現(xiàn)唐代的龍窯一座。長(zhǎng)達(dá)九米。其產(chǎn)品與梁大同窯相比較,有著明顯的繼承關(guān)系,可知它是從南朝一直延續(xù)下來(lái)的一處重要的窯場(chǎng)。而晉江磁灶窯址出土的東西,“從器物的風(fēng)格看,盤(pán)口壺圓鼓腹;盤(pán),器底平坦,形低淺。均施青帶灰黃釉色,多掛半釉,有鐵瘢,胎不堅(jiān)致,呈灰白色。近似南朝晚期之物。”從整個(gè)來(lái)說(shuō),窯址發(fā)現(xiàn)的還不多,發(fā)掘工作做的更不夠,隨著今后考古工作的開(kāi)展,將有可能發(fā)現(xiàn)更多的窯址,對(duì)進(jìn)一步研究福建青瓷的發(fā)展是很重要的。從目前出土的六朝青瓷,除很少一些是浙江或江西燒制的外,絕大部分是福建自產(chǎn)的。但不一定都是上述兩窯的產(chǎn)品,可能與其有著密切的關(guān)系。本集所選器物有的出自墓葬:而這些墓葬,多集中于福州、閩候、晉江、南安和建甌一帶,其他地方則極少發(fā)現(xiàn)。根據(jù)志書(shū)記載,這些地方,正是晉室南遷后,北方“衣冠士族”入閩后的聚居區(qū)域。這與發(fā)現(xiàn)的墓葬情況是相符合的,也與江、浙、贛、粵等地發(fā)現(xiàn)的墓相同,都是用特制的花紋磚券砌墓室。其中有不少一部分墓磚上印有確切紀(jì)年。最早的是西晉永興三年(公元306年),最晚的是梁天監(jiān)十四年(公元515年),歷經(jīng)二百余年。這些墓葬出土的青瓷器,為六朝青瓷的斷代和研究,提供了十分重要的資料;與江、浙、贛、粵等地相比較,有著共同的時(shí)代風(fēng)格,有些可能是在相互影響下而發(fā)展起來(lái)的,從而開(kāi)創(chuàng)了福建陶瓷發(fā)展史上的新風(fēng)。《青釉辟邪水注》(圖36)器形作猛獸蹲伏狀,背負(fù)管狀流,雙脅下線刻羽翼、胡須、鬃毛、尾巴和流云,似騰空駕云狀,較南京、揚(yáng)州、儀征等地出土的西晉《青瓷辟邪水注》尤為精美。

圖36.青釉辟邪水注 南朝高8.0cm 長(zhǎng)12.0cm 福州市西門(mén)外風(fēng)凰山 福建省博物館

虎子從漢代出現(xiàn)以后,經(jīng)吳、西晉、東晉而到南朝由繁而簡(jiǎn)為之一變。《青釉蛙形提梁虎子》(圖32)器身作伏獸狀,背部提梁作繩索形,四足作蹲式,頭部正面刻塑眼、耳、鼻,昂首向上,就整體造型來(lái)看,虎虎有生氣,較之吳“赤烏十四年”和西晉的“青瓷虎頭虎子”都簡(jiǎn)潔有力,更富于生命,這在已出土的虎子中,是很難得的珍品。《青釉蓮花香熏》(圖42),香籠圓形,上下粘連在一起;上部有若干穿孔,并捏塑蓮瓣,頂中央神像一尊,涌現(xiàn)于蓮花之中;下部略大,并鏤一孔,底連粗壯短柱,柱足呈喇叭形平底,與南京出土的東晉青瓷香熏相比,形體秀雅,亦具有新意。《青釉蓮花博山爐》(圖34),施釉均勻,呈淺綠色。蓋上部捏塑蓮瓣和氤氳繚繞的煙氣,代替了原有的山形,其空間處復(fù)刻以蓮花紋,蓋頂中央亦捏塑神像一尊,坐于蓮花之中,下部器身缽形,其下為矮柱和承盤(pán),盤(pán)沿較高,柱中空,全器制作精美,比鎮(zhèn)江池南山東晉隆安二年(公元398年)墓出土的《青瓷博山爐》要精致得多,是博山爐造型藝術(shù)上的進(jìn)一步發(fā)展。

圖32.青釉蛙形提梁虎子 南朝高19.5cm 長(zhǎng)30.0cm 福州市洪山橋 福建省博物館

圖42.青釉蓮花香熏 南朝高18.5cm 底徑12.0cm 福州市洪山橋 福建省博物館

圖34.青釉蓮花博山爐 南朝通高20.0cm 口徑8.6cm 閩侯縣南嶼 福建省博物館