南朝時(shí)期由于帝王的提倡,佛教特別盛行,不僅占領(lǐng)了上層建筑的思想領(lǐng)域,也反映到瓷器上,除上述者外,在一些罐、盤(pán)、碗上面刻蓮瓣紋者也較多,線條極為流利,花瓣飽滿豐碩,顯得莊嚴(yán)雅致,在青綠色的釉層中呈現(xiàn)出來(lái),給人一種出塵不染典雅風(fēng)尚的感覺(jué)。《青釉覆蓮四系罐》、《青釉蓮花五盅盤(pán)》,《青釉蓮花托》等,都屬于這種類(lèi)型,是這個(gè)時(shí)期青瓷中的上乘作品。

《青釉蹄足硯》(圖40),胎灰白,釉淡黃色,滋潤(rùn)瑩澤,硯面圓盤(pán)形,微凸露胎,用十只蹄形足承托;足的刻劃如馬蹄,細(xì)致而形象,青瓷硯自三國(guó)至隋唐各地都有出土,但尚未發(fā)現(xiàn)比這件更為精致的。多數(shù)都比較粗糙,有不少是完全明器化了,象這樣大而實(shí)用的是很罕見(jiàn)的。《青釉瓷灶》(圖38),梁天監(jiān)五年(公元506年)墓出土。造型很完整。前有遮火墻,墻下有拱形火門(mén),火門(mén)口放置木柴。門(mén)左站一男俑,拱手而立;右邊放一水缸,缸內(nèi)有一把勺子。灶面有兩個(gè)鍋孔,前面置甑,后面放鍋,灶尾呈船形翹起,并有一個(gè)通煙孔。灶邊站一雙髻女俑,作烹飪狀,十分形象的再現(xiàn)了六朝時(shí)期人民的炊事情形。這件亦與江西南昌和新干等地南朝墓出土的相同,不僅反映了兩省瓷業(yè)的共同性,也反映了人民生活的共同情景,象這樣具有確切紀(jì)年的更屬珍貴。

圖40.青釉蹄足硯 南朝 高6.2cm 口徑19.5cm 閩侯縣光明荊山 福建省博物館

圖38.青釉瓷灶 南朝 高9.2cm 長(zhǎng)12.0cm 建甌縣穆墩 福建省博物館

此外,有些器形至今尚未在別地發(fā)現(xiàn),很可能是福建的獨(dú)創(chuàng),具有顯著的地方特色。《青釉蓮檠》(圖31)。承盤(pán)中央凸起蓮座,座上樹(shù)立八角形柱,柱下部?jī)蛇吀饔幸欢涫㈤_(kāi)的蓮花;上部近頂處兩邊各有一環(huán),頂尖立天雞一只,展翅欲飛,十分生動(dòng)。

圖31.青釉蓮檠·款 南朝高24.0cm 盤(pán)徑19.5cm 閩侯縣 福建省博物館

綜觀三國(guó)以后,南朝時(shí)期福建瓷器的燒制技藝和裝飾,既受江浙等地的影響有其共同性,都趨于成熟地步,但也有其演變和發(fā)展,有些形制變了,有些不復(fù)出現(xiàn)了,有些顯示了福建地方特色,在一定程度上反映了福建瓷器的發(fā)展水平,有較大可能借鑒于江浙制瓷技藝,移植到福建,因此有些瓷器是相同的,達(dá)到了相應(yīng)的水平,有著一致的時(shí)代風(fēng)格。

(四)

隋唐五代,歷經(jīng)370余年,是我國(guó)封建社會(huì)強(qiáng)盛時(shí)期。特別是唐初政治比較安定,經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá),“海內(nèi)富有”,“行千里不持尺兵”,成為當(dāng)時(shí)世界上極為富庶而具有高度物質(zhì)文明的大國(guó)。就是到了唐末藩鎮(zhèn)割據(jù),王氏建立“閩國(guó)”后,也仍“鼓勵(lì)耕墾,發(fā)展商業(yè),建立學(xué)校,發(fā)展文化”,因此經(jīng)濟(jì)繁榮,出現(xiàn)了象泉州那樣的商業(yè)城市,與海外通商貿(mào)易,其中陶瓷就是輸往國(guó)外的重要商品,據(jù)《清源留氏族譜》卷三《鄂國(guó)公傳》說(shuō):“泉州城市舊狹窄,至是擴(kuò)大仁風(fēng)(東門(mén))、通淮(涂門(mén))等數(shù)門(mén),教民開(kāi)通衢,構(gòu)云屋(貨棧)……陶器鋼鐵,泛于蕃國(guó),取金貝而還,民甚稱(chēng)便”。由是促進(jìn)了陶瓷業(yè)的發(fā)展。

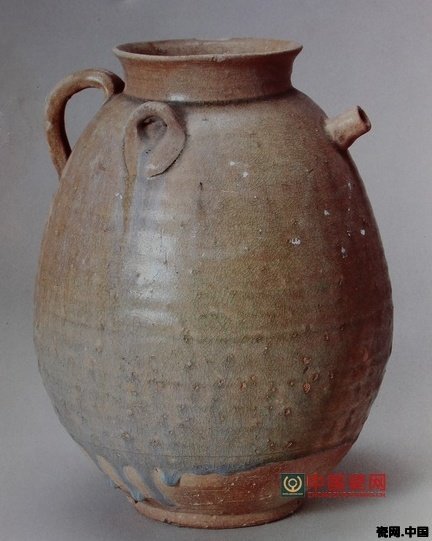

根據(jù)考古發(fā)現(xiàn),隋唐初期的瓷器仍繼承著南朝青瓷的傳統(tǒng)風(fēng)格,《青釉雙耳盤(pán)口壺》、《青釉蓮花四管插器》等,都和南朝接近,但其制作技藝更為成熟,器形和釉色都較前瑩潤(rùn)柔和而美觀;然而,也有些器形與前不同。《青釉雙系注子》(圖46),小口,袋腹,平底;短流,半環(huán)把,肩部附加雙耳,周身有輪旋紋,施釉均勻,黃中泛青,胎釉結(jié)合緊密,顯得渾厚穩(wěn)重。它可能由“雞頭壺”演變而來(lái),至唐初已無(wú)再發(fā)現(xiàn)過(guò)“雞頭壺”,短小的流代替了原來(lái)的雞頭,這種造型,成為唐代中期以后“注子”的普遍特點(diǎn),短流,環(huán)把幾乎是相同的,只是壺口和腹部變化較多,但尚未見(jiàn)與此有雷同者。

圖46.青釉雙系注子 唐 高26.0cm 口徑10.0cm 福州市 福建省博物館

五代是承襲著唐朝遺風(fēng)的,這從閩國(guó)皇帝王審知墓和其子王延鈞之妻劉華墓中出土的陶俑等遺物可以得到證實(shí),而瓷器也必然有著密切聯(lián)系,作為“泛于蕃國(guó)”進(jìn)行貿(mào)易的陶瓷,生產(chǎn)必然是大量的,也必然會(huì)促進(jìn)和提高燒制的技藝,這在王審知墓和劉華墓中得到了反映,只是墓早年被盜掘,所存瓷器無(wú)多,但陶俑卻是大量的。《白釉大碗》(圖51)可算是件優(yōu)秀的藝術(shù)品,卷唇圈足,釉色白中閃灰,顯得陰暗些,胎質(zhì)勻凈,細(xì)而堅(jiān)致,是福建發(fā)現(xiàn)最早的白瓷器。青瓷長(zhǎng)頸瓶,直口卷唇,鼓腹,平底而微凹;釉呈黃綠色,近底處露胎。呈紅灰色,胎質(zhì)堅(jiān)硬,這種器形也是以前所沒(méi)有的。其墓出土還有陶俑,面容豐腴端莊,衣紋線條刻劃嫻熟,也繼承著唐代的圓潤(rùn)豐滿的造型風(fēng)格,但它與西安、洛陽(yáng)、南唐二陵和吳越國(guó)錢(qián)元瓘等墓出土陶俑相比較,卻無(wú)一雷同處,顯示著具有閩國(guó)的獨(dú)特藝術(shù)特色。另外,閩國(guó)不僅把陶瓷品輸往國(guó)外,也有把國(guó)外的陶瓷器運(yùn)進(jìn)來(lái)的,作為皇室的陳設(shè)品。這種陶器的輸入,對(duì)促進(jìn)閩國(guó)陶瓷的發(fā)展也是有作用的。

圖51.白釉大碗 五代 高8.0cm 口徑18.5cm 福州市新店 福建省博物館

五