宋太祖趙匡胤結束了晚唐與五代十國的混亂局面之后,山河重歸統一,即大力發展農業、手工業和海外貿易事業,在這種形勢下,福建的瓷業在已有的基礎上又得到了進一步的發展,窯場林立,可謂達到了鼎盛時期。推其原由,主要有以下幾點:

(一)唐五代的飲茶風尚繼續盛行,因此,在宋建國后,就很重視茶葉的生產,南方各地普遍種植茶樹,而當時福建種茶的農民尤多,稱為“園戶”。其它“各路茶園,多是民營”,而福建除民營外,還有一些是“官”營的茶園,可見對茶葉生產的重視了。蘇東坡曾有詠茶詩云:“武夷溪邊粟粒芽,前丁后蔡相寵嘉,爭新買寵各出意,今年斗品充官茶。”在這種飲茶風行之際,茶具是必不可少的東西,而瓷器又是最適宜飲茶的工具,同時,宋徽宗趙佶本人就極愛好飲茶,尤愛用“建盞”和臣僚們“斗茶”。

(二)宋朝很重視發展海外通商貿易事業,以增加國庫的收入。“造船業的發展與航海技術的提高,為我國瓷器的大量輸出創造了條件。沿海地區青瓷的新發展,主要就是為適應海外貿易用瓷的需要而形成的。”并先后在廣州、杭州、明州和泉州等地設立了市舶司,管理海外貿易事業,其中瓷器就是主要的輸出商品之一。如《萍洲可談》中記載:“海舶大者數百人,小者百余人,以巨商為綱首。……舶船深闊各數十丈,商人分占貯貨,人得數尺許,下以貯物,夜臥其上。貨多陶瓷,大小相套,無少隙地。”前幾年,在泉州港發現的宋代海船,可以證實這個記載是確切的。大量的瓷器就從泉州港運往亞非各地,其中有不少是福建的產品,而今在南洋馬來亞、印尼、新加坡、菲律賓和日本等國亦出土不少福建瓷器.就是有力的物證。

(三)元朝基本上沿襲著宋代以來的對外通商度,而且有所發展,使中西往來,更為頻繁,這對工商業來說,起了一定的刺激作用,因而泉州成為當時世界上最大的貿易港,瓷器仍是當時輸出的大宗商品,元朝福建的瓷業生產情況,根據已發現的窯址亦不遜于宋朝,多數都是延續下來的。同時,又重用南宋時期管理市舶司的蒲壽庚,所以,對外貿易事業更為繁榮了。

建國后,在全省二十五個縣、市內都有古窯址的發現,據不完全統計約近二百余處,而且有的規模十分宏偉,窯場連綿十余里,可以想見當日窯業之盛況。這些窯場,主要分布在閩北的浦城、松溪、建陽,閩東的寧德、連江,閩南的福清,莆田、晉江、同安、而尤以靠近泉州港的安溪、南安、永春、德化最為密集。這些窯址,絕大部分都是宋元時期的。

綜觀宋元窯址和墓葬出土的瓷器仍以青瓷為主,其次出現了黑釉、白釉和彩繪等,其中有些窯是兼而燒之,同燒幾種釉色,也有些是單一的。從總的情況看,胎骨細致,火候高,胎釉結合好,渾為一體,滋潤瑩澤,透明度較強,而器形種類也多,說明當時的制瓷技術已更為發展了。

首先是青瓷,這是繼承南朝東甌縹瓷,唐代千峰翠色和吳越秘色等優秀青瓷的傳統發展而來的。它的分布比較廣泛,因此,在福建陶瓷發展中占有重要的地位。從出土瓷器釉色來看,其深淺色調很不一致,決非僅用幾種顏色可以形容出來,而造型也很復雜,所以不能一一例舉,只作擇要介紹。

這類青瓷窯址,從時代看,當以松溪窯為最早。松溪與浙江的溫州相近,其產品與越窯、甌窯有著淵源關系。窯場規模很大,分布達十一處,約六萬多平方米,堆積厚約三米,形成一個大的窯群,1979年進行了部分發掘,出土大量的碗、盤、碟、豆、盅、高足杯、注子、瓶、罐、磨缽,爐、燈盞、器蓋和窯具等,品種是很豐富的。其胎皆灰,釉分青綠、黃綠和醬褐三種,而以青綠為主。《青釉蓮花五管燈》(圖96),釉青綠透明而光澤,有冰裂紋。從外形看,近似深腹碗,座呈喇叭形圈足,器內豎立五支燈芯管,中心一管的頂端有六個三角形缺口。便于剔撥燈芯;每管近底處有一個吸油小孔,器外刻蓮瓣紋;蓮瓣顯得較豐碩,與浙江上虞窯寺前窯址出土的“燈盞”相同。《青釉執壺》(圖95),直口,圓唇,鼓腹,實足。其流較長,與流相對的一側的鋬,由三股半圓泥條粘合而成,另兩側附加雙耳。腹部劃篦紋,比較草率,釉青綠而灰暗,不甚光澤。另一件無紋飾,而釉黃綠光亮潤澤。這兩件注子的造型,顯得矮肥而穩重,具有五代瓷器的遺風,亦與窯寺前窯址出土的“壺”相近似,有其相同的風格。關于窯寺前窯址的年代問題,1975年以后,有人根據五代吳越王錢元璀等人墓中出土的瓷器來比較,改變了原來的看法。認為“那種具有復雜圖案和繁縟花紋的青瓷,其制造年代很可能是北宋王朝建立以后的越窯產品”我認為這個看法,可能是正確的,再從南唐二陵,閩國王審知墓與劉華墓、江蘇趙思度之妻王氏墓和蘇州虎丘塔中。都無發現繁縟刻劃花裝飾的瓷器,這也是有力的旁證,如果這個時期盛行繁縟刻劃花裝飾的瓷器,定能在這些皇帝和官僚貴族墓中得到反映,可見這個時期對瓷器的裝飾還不甚講究,多注重其質量和造型的美,由此可證松溪窯的年代,大概也是“北宋王朝建立以后”才發展起來的,因此,綜觀其產品,有些保留著五代風格。

圖96.青釉蓮花五管燈 北宋高12.0cm 口徑17.5cm 松溪縣窯 福建省博物館

圖95.青釉執壺 北宋 高16.5cm 口徑7.0cm 高14.2cm 口徑6.5cm 松溪縣窯 福建省博物館

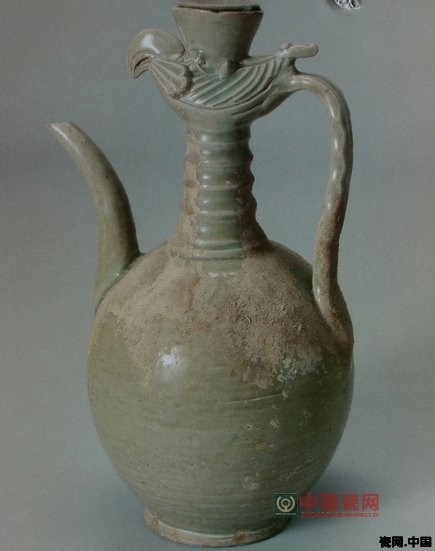

此外,在北宋墓中出土了許多青瓷器,有不少是很精美的,達到了十分高的水平。代表了福建歷史上青釉制作的最新成就。《青釉樓閣式多嘴谷倉》(圖61),釉青綠泛黃,蓋作樓閣式,雕鏤精細,腹上的流作乳突狀,這是從唐代的“多級寶塔式”谷倉發展而來,它與江西永新北宋嘉祐刑部尚書劉沆墓中出土的《大型多角陶罐》基本相同,但要比《大型多角陶罐》精細美觀。《青釉鳳首注子》(圖64)帶蓋,口下雕塑鳳首,形象生動;細頸,鼓腹,平底;高鋬長流,顯得挺拔秀美,是件精致的藝術品。《青釉蓮花長明燈》,閩候南嶼龍安寺和尚藏骨塔地宮出土,其器侈口,外刻蓮花,喇叭式座,釉色瑩潤如玉,達到了瓷器的最好效果。《醬釉竹編紋水注》和《醬釉印花注子》,更是當時福建民間瓷器的主流,表現了民間生活的清新風格。還有《青釉雙彩蟠龍壺》,其彩繪具有水墨花卉畫的情趣,是我國傳統畫和制瓷工藝相結合的典型產品。

圖61.青釉樓閣式多嘴谷倉宋 通高65.0cm 口徑5.0cm 順昌縣九龍山 福建省博物館

圖64.青釉鳳首注子 宋 高29.0cm 口徑4.5cm 順昌縣 福建省博物館

另一種青黃釉器,透明如玻璃狀,多呈冰裂紋,《青釉劃花壺》(圖78),是其典型代表,日本稱為“珠光青瓷”,這種青瓷產地,當以同安汀溪窯為其代表。這處窯址的規模也很大,產品也十分豐富,是1956年因興建汀溪水庫而發現的。北京故宮博物院曾派人調查過,隨后他們在日本看到鐮倉時期(相當南宋)的許多遺址中有這類瓷器標本,與之雷同,但此窯發現之前,日本的陶瓷研究家都不知道它的產地,有的認為是浙江德清后窯所燒制;有的認為是汝窯工人隨宋室南渡后的產品,而“同安窯遺址的發現與調查,給我們作了正確的回答”,解決了這個久懸未決的問題。繼汀溪窯之后,又陸續在安溪、南安、廈門、漳浦和建陽麻沙等地發現了一些同類窯址,可知這個“同安窯系”的瓷器在當時是很風行的,第92圖《青釉劃花碗》,就是在順昌一座北宋墓中發現的。另外,1979年在南平發現窖藏一座,有瓷器百余件,除影青瓷外,也有不少這類瓷器,而且花紋是很精美的。因此,也可證明這類瓷器的燒造年代,至少在北宋就開始了,而至南宋達到了全盛時期。

圖78.青釉劃花壺 宋 高25.0cm 口徑8.0cm 同安縣汀溪窯 福建省博物館

圖92.青釉劃花碗 北宋 高6.5cm 口徑15.5cm 順昌縣 福建省博物館

泉州東門窯,也是一處著名的窯址。它在泉州東門外約十里許的碗窯鄉,分布在南北兩座山坡上,規模也很可觀,而以北坡的瓷片和窯具比較集中,有白釉和青釉,其中白釉又分為影青,而白釉中的大型碗盤等,與德化蓋德窯(下層)所出完全相同,可知它們的時代也基本是同時的,而最精美的是影青瓷器,胎骨潔白而堅硬。釉色翠綠欲滴,有的釉層也很厚,給人以柔潤如玉之感,這種瓷器,大概是受浙江龍泉窯或杭州烏龜山南宋官窯的影響而生產的。其瓷胎質潔白,因此,釉面顯得光潔瑩潤,給人以明快的感覺。根據元代周達觀的《真臘風土記》中的“泉州之青瓷器”,可知當時曾銷售到柬埔寨,而受到柬埔寨人民的歡迎。同時,也證明這處窯址,人約從北宋末期到元代初期還在繼續燒造。

黑瓷,近年在我國的發現以東漢浙江上虞窯為最早,這種釉,到了宋代有著飛躍的發展和輝煌的成就,在福建、浙江、江西、陜西、四川、河南、河北、山東、山西等地均普遍而大量燒造,其釉各有特色,它是利用氧化鐵的結晶而燒造出形形色色的花釉,是世界上最早的結晶釉制品,反映了宋代制瓷工藝的先進水平,這些窯,以福建“建窯”的兔毫盞最負盛名,為當時社會所崇尚,并得到宋室朝廷和文人學士們的贊頌,在它的影響下,這種瓷,在福建得到了很大的發展,迄今為止,除建陽外,在崇安、光澤、閩候、寧德、福清、晉江、德化等地都發現有大規模的窯址,有的窯場規模連綿數里,堆積很厚,可知當時社會風行這類瓷器的盛況,它不僅得到了廣大人民群眾的喜愛,而且,還影響到日本,深受日本人民的歡迎。日本的加藤四郎左衛門景正還隨同道元禪師于南宋嘉定十六年(公元1223年)來中國,特來福建學習制作黑瓷,學成后回國,在日本尾張瀨戶開始設窯燒造。

“建窯”,在今閩北建陽縣的水吉公社池中大隊,但在解放以前,有些瓷書說:“建窯在福建,初設在建安,后遷建陽”;也有的把它與德化窯混為一談,有的說在江西,也有說“黑瓷的發展,大抵在遷移建陽以后”等等。這些說法,與實際情況足不符的。解放后,文物考古工作者對此窯重新作了調查,宋伯胤在《“建窯”調查記》中就指出這種說法的錯誤,他說:“原因是在歷代地理沿革的變遷,窯址是沒有移動的”,這個地方,在福建未設行省和縣之前,三國時,為建安郡所轄,原來的郡治在閩縣(今福州),到了唐代武德元年(公元618年)遷至建安(今建甌);宋代元祐四年(公元1089年)又析建安而置甌寧縣;民國二年(公元1913年)又將兩縣合并而置建甌縣。水吉原來是建甌縣的一個集鎮,1940年改為縣,1956年撤銷,劃歸建陽管轄,這就是窯址所在地“歷代地理沿革的變遷”大略情況,知道了這些,就不至于被一些著述所迷惑了。

這處窯址的規模很大,分布在牛皮侖,后井和蘆花坪;而以蘆花坪的品種最為豐富。六十年代初和七十年代對這處古窯址進行了兩次考古發掘,都選擇在蘆花坪,獲得了大量新的實物資料。這種美麗的結晶花紋,閃爍著奇異的光輝,日本的陶瓷家給它起了種種的名稱,實際是釉在高溫中由于鐵的熔融和冷卻速度情況不同而出現的結晶;這種結晶又與釉中的各種元素通過“火的藝術”而呈現出來,給人以美妙無比的感覺,以往國內外學者都認為是在“階級窯”中燒成的,其中七十年代的一次發掘,發現一座保存基本完整,長達56.1米,寬1.8—2.08米的龍窯遺址;窯內有些匣缽還整齊的排列著,其他如窯墻、窯床、窯門等結構也都保存著,同時出土了許多不同類型的碗盞、墊餅、匣缽等,這對了解當時的生產情況,起了很大的作用,遂糾正了上述的錯誤看法。