對于“建窯”的研究,過去都偏重于考古學方面的探討,經過這次發掘后,也引起我國自然科學家對這座名窯的研究興趣,1977年全國古陶瓷測試會議以后,中央建筑材料科學研究院對其產品外觀特征、化學組成、顯微結構、微量元素種類及其含量等,做了具體實驗,但由于這次測試的標本只有一種,未能完全達到要求。1981年中國科學院上海硅酸鹽研究所,根據福建省博物館所提供的和其所采集的大量標本,又對其進行了更為深入而細致的研究工作,從中選出金兔毫、銀兔毫、鷓鴣斑、黑釉等具有代表性的十余種標本,再次對其坯與釉的化學組成進行了分析,從而闡明了兔毫釉的工藝基礎,顯微結構本質和花紋形成的機理,認為其“毫紋表面呈晶膜或亞顯微Fe2O3微晶,其下面則有液相分離結構”。所謂“液相分離結構”就是“某一均勻的高溫熔體,在特定的物理化學平衡條件下會分離成兩種成份不同,互不相溶的液相。其中某一相以孤立小液滴的形式分散在另一連續的液相之中。”“在含鐵的瓷釉中,孤立小滴往往富鐵,有時會發生聚結或者柝晶,如果發生在釉面就可能形成各種藝術形象。”稱之為“分相呈色機理”這種機理的形成,“多半是P2O5,(鏻)在起著促進的作用。”這種鏻的存在,“一方面促進了含Fe2O3釉料的分相作用,另方面會提高Fe2O3,在釉中的溶解度”,所以,形成了變化無窮而美妙的兔毫紋,運用這種科學技術,是當前研究古瓷的一種新發展,大大地推進了建窯瓷器的研究工作。

1949年以前,由于缺乏田野考古學的發掘地層關系,因而,標本的斷代就不那么準確。1949年以后,考古工作者經過這兩次的發掘,特別是1977年的發掘中,在其窯床下發現迭壓著大量而未燒成的青釉器物,這些青釉器物的年代,以其胎質與造型來看,與五代時期相接近。這就說明這個地區在燒造黑瓷之前,曾燒造過青瓷器,在青瓷的基礎上發展起來的。因此,根據陶谷的《清異錄》記載:“閩中造茶盞,花紋鷓鴣斑,點試茶家珍之。”陶谷死于北宋開寶三年至六年(公元970—973年)之間,而他的《清異錄》則成書于北宋初年,由此,結合發掘資料,可知“建窯”的上限年代可溯自五代末期,最遲在北宋初年陶谷的時候,已能成功的燒造出美麗的“鷓鴣斑”茶盞了,所以,才能使“點試茶家珍之”,而載入他的著作中。至于它的廢止年代,目前尚無可靠的發掘資料可證,不過根據蔣祈的景德鎮《陶紀》的記載,可提供一定的旁證材料。《陶紀》云:“觀數十年來官斯土者,無不有州家掛欠之籍,嘗推求其故,則有由矣。凡窯家作輟,與時年豐兇相為表里,一也。臨川、建陽、南豐,他產有所奪,二也。”這說明當時與景德鎮窯業抗衡的,除臨川、南豐外,還有建陽,足證這時的“建窯”瓷器還是暢銷的,而窯業當然是很發達了,所以,才奪去了景德鎮的生意,而成為景德鎮窯業呈現出蕭條景象的原由之一。關于蔣祈《陶紀》的著作年代,過去的學者都認為是元代,據近年劉新園同志考證,他說:“應當寫于南宋寧宗嘉定七年——理宗端平元年(公元1214一1234年)的二十年內,如其所說,至少在這個時期,”建窯“還是很昌盛的。但有些瓷書也說:”建窯盛于北宋,而衰于元末“大致是可信的。而建窯瓷系的其他各縣諸窯,也大致于此時先后匿跡了,不過吳仁敬和辛安潮在其《中國陶瓷史·明時代》一節中說:“烏泥建,除保有宋時免毫斑,鷓鴣斑等窯化之斑紋外,又有新窯變之斑紋,名為油滴,菊花、禾芒,此種名器,自寧波流入日本,日人愛好,至不惜以萬金爭購之,足見其精美矣。”但迄今為止,尚未發現明代以后的這類瓷窯址,此說可資存疑。

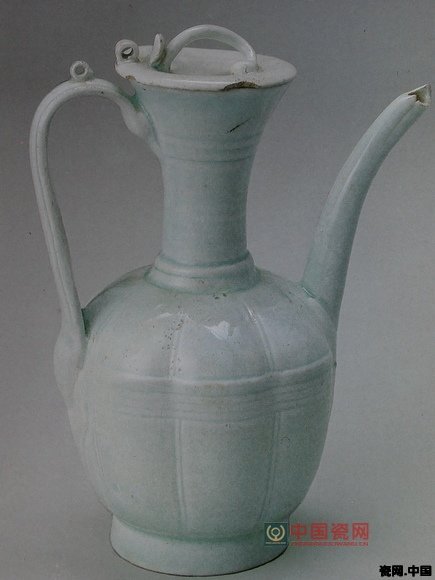

白瓷,在福建的出現比較晚些,雖然在五代墓中有發現,但尚未確證為福建所燒制,因此,從1949年前的著述中,能知道的只有德化窯,似乎從明代才開始燒制白瓷。其實不然,1949年后,在配合基本建設工程中,在宋墓中就有發現,而且有些是很精致的,第57圖《青白釉瓜棱形執壺》,釉白而泛青,滋潤柔和;其胎薄而細膩,光照見影;其形體秀美,十分精致,是青白瓷中難得的珍品。再有《青釉蓮花長明燈》,瓷質和釉色與其相同,也是件典型產品。根據影青瓷“是景德鎮在北宋中期的獨創”來看,可知福建是受其影響后而燒制的,因此,它的年代不會早于景德鎮。到了南宋時期,這類瓷器,不僅在墓中發現較多,而且在德化、永春、安溪、南安、泉州、仙游、莆田、永安、光澤、邵武、浦城等縣均發現有這類瓷窯址,說明這類白瓷也得到了很大的發展。為了研究這類瓷器的發展情況,1976年,福建省博物館等單位在德化選擇了兩個地點進行了發掘工作,一是蓋德公社碗坪侖;一是潯中公社屈斗官。這兩處窯址的發掘,獲得了十分豐富的資料。得到了出人意外的收獲。

圖57.青白釉瓜棱形執壺 宋高14.5cm 口徑4.5cm 邵武縣沿山 福建省博物館

碗坪侖窯址,位于德化縣城西五公里的碗窯溪北岸。這處窯址的堆積分上、下兩層,皆有窯床遺址發現,可證其堆積的瓷器殘片皆為其窯所燒造。下層皆為白瓷而微泛青色,胎質細膩而堅致。經山東省淄博市硅酸鹽研究所對其胎與釉的化學組成測試說明,這類白瓷之所以泛青,是由于含有微量的氧化鐵作用,其產品以燒制大型碗、盤為主,而尤以各種不同形式的盒子最具特色,出土360余件,在國內青白瓷窯系中是首屈一指的重要發現,這些盒子的蓋上都印著各種精細的花、鳥、蟲、魚等圖案,而以蓮花為最多,有的還有制作者的姓名。但圖案完全雷同的極少,可證其印模的豐富和繁多。這類盒子,在日本的經塚中曾有大量發現,多用來盛放舍利,可知它是深受日本人民歡迎的商品。這處窯址的時代,根據發掘資料研究,應屬于北宋末期至南宋初期,其印花技術可能是受了北方定窯或江西景德鎮窯的影響;另外和光澤茅店窯的白瓷印花風格也大致相同。

屈斗宮窯址,位于德化縣城東郊褒美村破寨山的南坡上。1954年初,故宮博物院陳萬里先生等到德化調查時。這里還是一片荒山,瓷片俯拾皆是。而1976年發掘時,這里已經是房屋櫛比,因此,窯址遭到相當嚴重的破壞。但選擇發掘的地方,其保存還是相當完好的。所以,發現一座比較完整的龍窯遺址;這種窯型,以前當地稱為“蛇窯”。這座窯,全長57.1米,寬1.4—2.95米。其窯床、窯門、火膛、火道、煙孔、窯壁、擋火墻、護墻等結構還基本保存。同時,出土各類瓷器近七千件,還有大量的各種窯具等。這座窯全是白釉或影青瓷器;白釉似乳白色,胎骨堅硬。據我國科學工作者測試,其胎有少數氣孔,鉀含量較高,鋁較低,并有少量的鏻,這可能是造成光在界面上有不同程度的散射作用的因素。其釉有光澤,含鈣12.71%,鉀3.63%,鐵0.26%。由此可知,這種乳白瓷的含鐵量是極低的,為后來明代這類白瓷的發展奠定了基礎。其影青瓷淡者似白色,濃者呈淡綠色,幽雅可愛。產品在種類上較多。有各類碗、盤、碟、洗、瓶、壺、盒、杯、軍持等。以折腰碗為其特色,這類碗在景德鎮燒制的多印有“樞府”二字,因此,又稱為“樞府碗”它雖創始于景德鎮,但風行于元代,德化無疑也是受其影響而燒制的。同時,在不少器物上印有文字,如“丁未年”、“金玉”、“金玉滿堂”、“壽山福海”、“長壽新船”和具有佛教標識內容的“卐”字;這字在《華嚴經》中稱為“吉祥海云”,為釋迦牟尼的三十二相之一。更重要的是在有些瓷器上還印有蒙古人的頭像,對斷代起了很大的作用,證明這座窯確屬元代是無疑的,至此才使人們認識了元代德化瓷的廬山真面目,在此之前,是無人辨識的。對我國瓷器最有研究的陳萬里先生在《調查閩南古代窯址小記》中說:“此番調查目的不在明清,而在于尋覓明以前的碎瓷片。”以往文獻的記載,總是說德化瓷器起于明代,而傳世的成品,卻也沒有早于明代的,因為從生產發展方面看,決不會突然產生,有宣德款、成化款等等溫潤似玉樣白瓷,而在此以前,卻沒有燒造白瓷的蹤跡,這是一件不可想象的事。所以1976年這次的發掘及其取得的資料。就顯得特別具有重大意義,對研究福建白瓷的發展填補了空白,起了重要的推進作用。

此外,在安溪、永春、南安、同安、莆田、連江等地發現的青白瓷窯址,其造型、釉色和裝飾等風格,有些是和德化相同,也有些是大同小異,顯出各窯產品的特色。如莆田靈川窯的碗、盤、洗等,無論造型、釉色和裝飾與屈斗宮窯無異。而安溪窯盒子上的印花綠條都比較粗獷;南安窯的盒子則胎骨厚,器身高而呈瓜棱形;同安窯的裝飾則以浮雕蓮瓣紋,或刻劃復綠交叉十字紋為多;連江窯的瓷器則較粗糙,以刻劃荷花或折枝花為特色。但這些窯的青白瓷器都有著共同的時代風格。

綜觀福建宋元時期瓷器的發展,不難看出它具有以下幾個特征:

1.青瓷在已取得的成就上有了進一步的發展,窯場林立,為當時陶瓷生產的主流,有的產品已達到了碧玉似的效果。

2.黑瓷以“建窯”為代表,同時,在全省有很大的發展,但各窯產品風格大體相同,而釉色迥異,顯示出各窯的特色。

3.青白瓷是后起之秀,結束了以前以青、黑為主的局面,并為以后德化白瓷地位的確立創造了條件,是福建陶瓷發展上的重要轉折點。

4.釉下彩繪以湖南長沙窯為最早,宋代有發展,北方有磁州窯,南方有吉州窯,與此同時,福建也出現了這種繪瓷技藝,在制瓷上也是個重大的突破。

5.露胎刻花是“元代龍泉瓷工的獨創”,晉江磁灶窯也有這種裝飾,無疑是受龍泉影響而燒制的,但在花紋上并不雷同,頗具閩南地方特色。

六

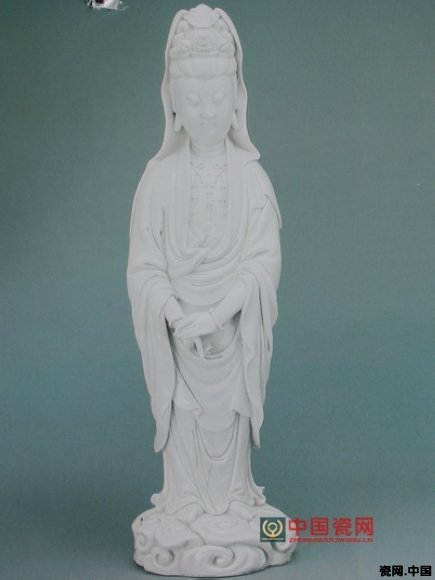

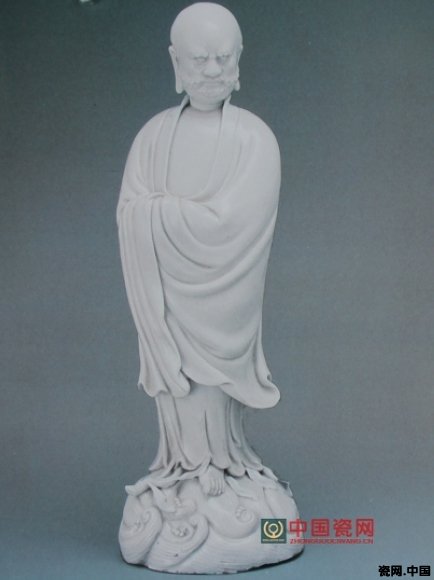

福建瓷業在元末戰爭中遭到了嚴重的破壞,紛紛倒閉停業,到至正二十七年(公元1367年)朱元璋結束了戰爭,在“云橫關寨余兵氣,水落城池盡劫灰”的凄慘稱帝后不久,即派女婿王恭為福建參政,辭行時告誡說:“福建困于敝政,元末脧削尤甚,民病末蘇,汝往綏之,毋恃親故。國家政令,一秉至公,不能守法,朕不汝縱”。王恭到任后,積極招集流亡,勸農興學,并把這種政策作為考核各縣地方官吏的標準。因此,農業也就迅速得到恢復和發展,這樣也促進了商業與手工業的繁榮,瓷業在明一代也先后得到了恢復或發展,根據地方志和調查資料,在浦城、松溪、崇安、建寧、泰寧、邵武、尤溪、南安、晉江、安溪、永春、德化等地都有不少這個時期的窯址發現,而以安溪和德化為當時最重要的兩個窯場。這兩縣自宋至元連綿不斷的制瓷歷史,積累了世代相傳的技藝經驗,所以,到明代時,又如雨后春筍般的建立起來,形成一個很為繁榮的局面,而取得了新的成就。特別是德化的白瓷,純凈無疵,瑩潤如脂,名冠當世。第141圖《觀音》,雕塑得莊嚴而慈祥,站在海波之上,衣紋隨風飄動,而又使人有穩重之感。第140圖《達摩》,也雕塑得很有神情,雙手隱于袖內,足踩蘆葦,拱手立于海水中,作渡海狀;其衣紋也很自然而流暢,與《故宮博物院藏瓷選集》中的達摩相比,濃眉大眼,另具風格,也頗生動。其他的陳設品和生活用品,也獨具特色,為國內外人民所喜愛。

圖141.觀音·款明 高50.0cm 底長14.5cm 德化窯 福建省博物館

圖140.達摩·局部 明 高43.0cm 底長14.5cm 德化窯福建省博物館

近年來經過科學工作者的測試使我們知道這種乳白,豬油白或象牙白等瓷釉色形成的基本原理,但在古代卻是全憑匠師們經驗燒成,因此,這種新成就的取得是非常可貴的。

關于青花瓷器在福建的出現似乎是比較晚的事情。從宋元的墓葬和窯址中都沒有發現過,這說明它還不是一般人民群眾日常生活中的普及用品,根據我國近些年來對青花瓷器的研究,目前可追溯到唐代,到元代漸趨成熟,在明代的初中期得到了進一步的發展,但也只限于江西景德鎮窯,在其他地區的民窯中則很少發現過。近些年來,在福建的窯址調查中,在安溪發現不少青花窯址。根據明嘉靖三十一年(公元1552年)版的《安溪縣志》云:“瓷器色白而帶濁,昔時只做粗青碗,近而制花又更清,次于燒瓷。”這個“近”字,肯定是距嘉靖三十一年不久的,而在調查中確也無發現更早的青花窯址,從采集的青花款識中有“玉堂佳器”,這類吉祥語的款識,在景德鎮御廠器中,也只在萬歷時才出現,而影響到民窯,肯定是更晚的,這也證明《安溪縣志》的記載是可信的。此外,在德化窯的傳世品中發現有一件乳白釉的雙耳鋪首銜環瓶上有青花字,上書“旹(時)明朝天啟肆年歲次甲子秋吉日賽謝”。(圖114)“瓶頸兩旁堆貼的鋪首眼、鼻部位也分別用青料渲染,青花色澤青中閃灰,顯然是用的國產青花料,象這樣帶有年款的德化青花紀年器,是研究德化燒制青花瓷器的重要資料,至今還十分罕見”它的可貴處,就在于它確切的記載了德化窯燒制青花的年代,至遲不會晚于天啟四年(公元1624年)。但在德化歷次的調查中,發現青花窯址一百四十余處,尚無發現有早于這個記載的款識,這說明德化窯燒制青花瓷器可能不會早于安溪,有可能還會稍晚些。

圖114.獅耳瓶 明 高28.5cm 口徑10.0cm 上海博物館

全省發現這個時期的窯址約三百余處,而以晉江地區為最多,其中有些窯址是從明初延續下來的,但已發現的青花窯址,其上限多數是屬于明代中晚期的。這樣多的發現,反映了當時窯業的興旺,這可能與嘉靖以后的海禁開放有著密切的關系。自明初實行海禁以來,不許與海外通商,泉州港從元末以后也廢止了,可是“漳泉百姓,苦于無田,非此無以為生”,人民群眾為了覓取生活出路,只好另辟新港,于是月港代之而起。月港位于漳州東南約五十里,屬尤溪縣八,九部管轄。月港發展到嘉靖時.已成為“閩南一大都會”,閩人通番,皆自月港出洋,已漸漸成為公開的行動,政府已無力制止。于是嘉靖四十四年(公元1565年)增置了海澄縣,以管理對外貿易。而當時任福建巡撫的涂澤民,也“請開海禁,準販東西出洋”,所以,“澄之商舶,民皆醵金發艅艎,與諸夷相貿易,以我之綺紈瓷餌,易彼之象玳香椒,射利甚捷,是以人爭趨之”當時,除與東南亞諸國通商外,還有新來的歐洲人,所以,上田恭輔在其《支那陶瓷之時代的研究》一書中說:“德化窯在明朝時代的產品白釉瓷……勝于白玉,……從大約十六世紀起,這個白瓷偶然通過葡萄牙的東洋貿易船介紹到西歐以后,立刻做為……‘中國的白瓷’而得到全歐洲貴族階層的欣賞和歡迎,并接受大量的定貨,從明末到清初,德化窯轟動一時。”現在傳世的德化窯的瓷器也都是這個時期的產品。我們在德化調查,發現這個時期的窯址約有十八處,由于沒有進行考古發掘,無法比較,尚不能分辨出具體年代差別來,但確可證明當時窯業的生產情況,是為外銷而生產的。月港自海澄設縣至崇禎末年,約有七十余年,為其全盛時代,福建大量的瓷器從這里運銷世界各地,加強了與世界各地人民之間的聯系和友誼,擴大了福建瓷器對世界的影響。

七

清朝一代,民窯雖也不少,但負盛名的仍屬德化窯,然富有獨特風格的乳白釉瓷器降至清初就失傳了,而所燒制的瓷器遂也不被時人所重視了,如周亮工在其《閩小紀》中說:“德化窯不重于時者,不獨嫌其胎重,粉色亦足賤也。”周亮工是崇禎時的進士,后仕于清朝,并在福建長期生活過,他的記載應是可信的,同時,這個時期的瓷器造型品種,和色澤也與明代有顯著的不同了,如郭柏蒼在《閩產錄異》中說:“德化窯,……順治以前,老窯所制,佛像、尊、罍、瓶、盞、斝、皆精致古雅,其色潔白中現出粉紅,至今價翔矣。……近胎地厚而粗,釉水瑩而薄,漸不足貴。”所以,這個時期的釉色都是白里泛青而無溫潤感了。造成這種失傳的原因,有人認為是由于鄭成功父子在璋泉堅持抗清斗爭達三十年之久,而海路被封鎖,對外貿易被斷絕,加上烽火連年,這對德化窯的生產是個致命的打擊。到了康熙以后,雖然社會比較安定些,但經過這樣長時間的歇業,已經是人亡藝絕了,自然也就失傳了,所以,終清一代,德化的白瓷也終沒有恢復名譽,其產品也不為人所注目了。但在少數的傳世品中,也有些還是比較精致的。白瓷雖然衰落了,代之而起的是青花瓷器的進一步發展,根據調查,發現這個時期的青花窯址一百三十四處,有些窯從明代一直延續下來,未曾停燒過,例如三班的南嶺窯在光緒時,還有二十多條窯正常生產。后所窯也從未停燒過,窯場不斷擴大發展。但有些窯由于交通不便,運輸困難,已于清代中期先后停燒,如雙翰、上涌、南埕、東澄等。而多數窯都集中到城郊的褒美,良太或者三班等地。全縣最盛時,從事窯業者約有二萬五千余人,大小窯六十余座。這些窯,從傳世品和采集的標本來看,似乎以洞上窯的產品為最精致,無論是胎質,繪畫、釉料,色料和光澤等,都給人以清新自然而灑脫之感,青花碗和青花爐,與官窯產品的典重華麗,魄力渾厚成鮮明的對比,反映了民間瓷器特有的藝術風格。由于瓷器底部多有款識“月記”二字,一般又稱為“月記窯”。它的產品,深受群眾歡迎,至今還廣泛在民間流傳。

其次,德化窯還燒些五彩或粉彩瓷器,由于都是釉上彩,是在燒好的成品上描繪花紋,然后再低溫烘烤而成,所以,在窯址中至今尚未發現這類標本,根據第165圖《云龍紋五彩茶盤》和第17l圖《粉彩花鳥盤》等傳世品來看,技藝都很精湛,彩色花卉清新可愛.可謂是民窯中的精華,具有一定的藝術水平。

圖165.云龍紋五彩茶盤 清 高2.8cm 口徑25.1cm 福建省博物館

圖171.粉彩花鳥盤 清 高3.8cm 口徑20.0cm 德化窯福建省博物館