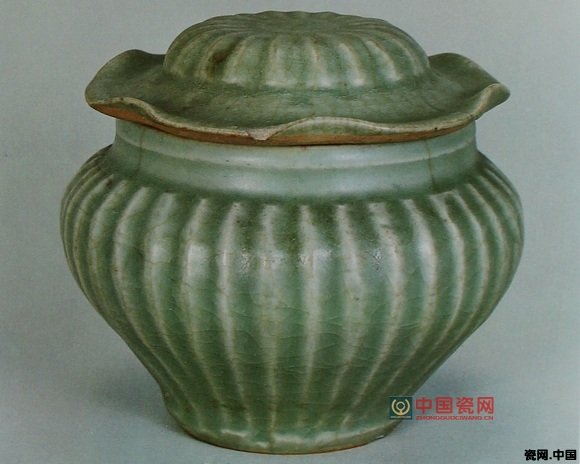

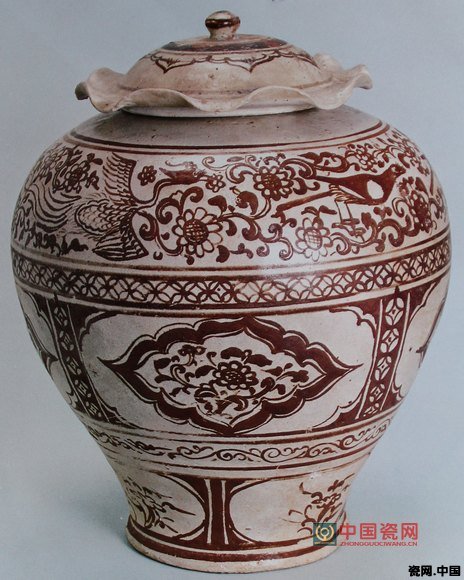

元代由于貴族的殘酷統治,民間手工業得不到應有的發展,廣東瓷業相對衰落。這一時期的窯址僅在潮安、遂溪、汀邁發現十三處,其中有十處分布在海南島汀邁偏僻的山區。從調查材料和文獻記載來看,當時主要采用龍窯燒瓷,但也有采用饅頭窯的。潮安窯規模不大,產品不多,主要系仿制浙江龍泉窯青瓷,胎質較厚,火候極高,釉色晶瑩,開片和不開片的均有。器形僅見碗、碟、洗、杯、壺、罐等類。其中出土的一件《荷葉蓋罐》(圖37)和一件青釉雙魚大洗,完整無缺,制作精致,與龍泉窯作品極為相似,是它的代表作。遂溪窯出土一件碗模,外壁刻有元代“大德六年”(公元1302年)款,系燒窯的絕對年代。但遂溪窯和汀邁窯燒制的瓷器一般都很粗糙,遠比不上宋代的精美,常見的器形有碗、碟、壺、杯、罐、瓶、盆、沙缽等。釉色大致可以分為青釉、灰釉、天藍釉和黑釉四種。這四種釉色以青釉為最多,灰釉和黑釉次之,天藍釉最少。碗有青釉、黑釉、灰釉三種。器內中央和器底足露胎,青釉碗與黑釉碗施釉較厚,下端往往凝聚成“淚痕”,素面無紋。灰釉碗外壁繪有簡單的青花,深淺不一。碟類一般均素面,但也有少量碟內底模印簡單花卉。碗、碟大部分均采用疊燒法,器內沒有避粘的介質,燒成器后有很多相疊粘連在一起,變成廢品,由于沒有采用匣缽裝燒,有很多器物外表被煙塵所污染,可見這些窯址,在制瓷工藝方面,還沒有達到完善的地步。值得一提的是,在海康元代墓中出土的一批彩繪瓷器,其中有一件《褐釉荷葉蓋罐》(圖38)造型精美,構圖嚴謹,與吉州窯繪瓷風格有相似之處,但其器形和胎質則與吉州窯有所不同。從對比材料看來,它可能是廣東海康窯的產品。

37.荷葉蓋罐 元通高12.0cm 口徑9.5cm 廣東省潮州窯出土 廣東省博物館

38.褐釉荷葉蓋罐(海康窯) 元 通高31.0cm 口徑8.0cm 廣東省海康城郊上坡出土 廣東省博物館

明代廣東瓷業又有了空前的發展,瓷窯分布在潮州、汀海、揭西、饒平、平遠、梅州、梅縣、大埔、龍川、河源、惠州、惠東、惠陽、博羅、佛山、遂溪、廉江等縣。當時主要采用龍窯,也采用饅頭窯燒瓷。從其規模產品等觀察,可知明代是廣東歷史上第四次處于陶瓷飛躍發展的階段。產品大致可分為四種類型:第一種是以梅縣、廉江、遂溪為代表,大量燒制粗糙的民用青釉素面瓷器。第二種是以惠陽白馬山和惠東新庵窯為代表,大規模仿燒釉色晶瑩如玉的龍泉窯瓷器。釉色以青釉為主,也有灰釉和黃釉,同時還有極少數的白釉。青、灰、黃釉碗、碟、杯外壁均刻有水波紋、花瓣紋或直線條紋環壁一周,均敞口圈足。碗,碟內中心有些刻印有文字和符號,如“福”、“壽”、“寧”、“仰”、“青”、“卍”等,字體有正草兩類,均為陰文。第三種是以揭西河婆窯、博羅角洞窯和饒平九村窯為代表,大規模燒造青花瓷器。碗、碟、杯等多侈口平唇,深腹,圈足。青花藍中帶灰,白地,器外壁分別描繪梅、蘭、菊、竹、荷、蓮、蕉葉、麒麟、龍鳳、人物、山水、游魚或題詩。有些碗、碟內底寫有“福”、“祿”、“壽”、“雨香齋”和“大明成化年制”等文字。此外,東莞縣明墓出土大量各種類型的青花瓷罐,直口,圓腹,圈足,器外壁彩繪花卉,有不少罐是在器坯未干時,將二個大碗仰覆倒置捏合而成,然后將一方碗底挖去,變成罐口,胎質很厚,火候極高。這些青花罐未見其它省區也未見本省各縣市出土,有一定的地方特色,可能就是東莞的產品,但其窯口至今尚未發現。第四種是以佛山石灣窯為代表,大規模仿燒南北各地名窯瓷器和商周銅器,其中仿鈞器最多,器形和釉色都很逼真,極為成功。同時還大量燒造裝火化骨灰的黑釉陶壇。

明代燒制瓷器的饅頭窯,以惠陽新庵窯為代表。該窯平面為半橢圓形,通長5.23米,只有一個窯門,門頂收縮成弧形狀。分火膛,窯室和煙道三部分。火膛低于窯室,后壁垂直,正視為半圓形,高1.75米,下端有十二個橫排小煙門。整座窯均系用耐火土夯筑而成。這類窯主要系燒制仿龍泉窯青瓷的窯灶,在廣東惠州、河源、惠東、惠陽等地均有發現。但窯后壁煙門數量有所不同,有五至二十五個不等。明代龍窯尚未正式發掘,但石灣“正德”年間改建的龍窯則從原來30米增長至40米,增加了產品的容量。