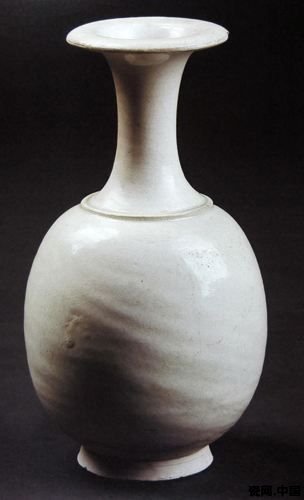

唐代白釉長頸瓶。

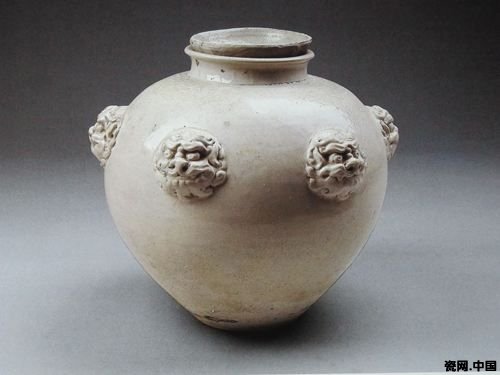

唐代白釉貼獸面紋罐。

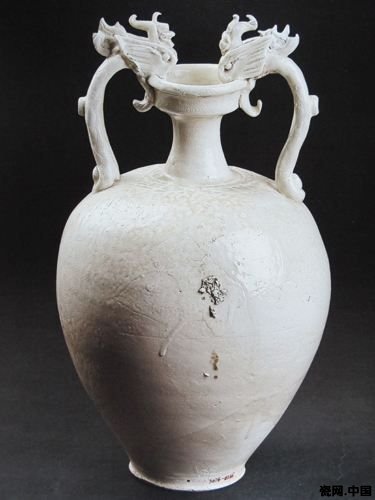

唐代白釉雙龍柄瓶。

河南鞏義市東約5公里,伊洛河的一條支流由東向西匯入伊洛河,然后又與黃河交匯。鞏縣窯址就分布在這條支流的兩岸,總長5~6公里,分為3段:上游為白河段,因主要燒制白瓷而得名;中游為鐵爐匠段,主要燒制醬瓷、黑瓷兼燒白瓷;下游為黃冶段,因主要燒制唐三彩而得名。白河段、鐵匠爐段和黃冶段之間并沒有明確分界,只是因各段主要燒制的陶瓷制品略有不同,所以學術界有人分別稱之為“白河窯”“鐵匠爐窯”“黃冶窯”。

鞏縣窯是我國北方燒制白瓷的代表性窯場之一。考古發掘證明,北魏時期便已燒制白瓷,隋唐時期臻于成熟階段,所燒制的精細白瓷曾為朝廷貢品。除文獻記載外,西安唐代大明宮的考古發掘中亦發現了鞏縣窯所產精美白瓷殘片,為之提供了有力的佐證。

鞏縣窯燒制的白瓷,也和其他陶瓷品種一樣,由粗到精,有一個產生與發展的過程。

鞏縣窯所處的地理位置和地理條件相當優越,附近有豐富的陶瓷胎料、釉料資源,以及燃料和水資源,并具有良好的商品交易環境。加之工匠師具有長期燒造陶瓷的傳統經驗和創新精神,因之鞏縣窯以其各類陶瓷制品工藝精良、品質上乘、風格特殊逐漸被人們廣泛接受,并被鄰近地區瓷窯競相模仿、學習,乃至成為馳名中外的名窯。

北魏窯爐、窯具與白瓷制品

北魏窯爐(ⅢY1)殘長13.7米,由窯前作業坑、火膛和煙囪組成。作業坑平面呈長方形,長6.1米,寬6米,深0.7米。作業坑的東部有爐灰堆積,東壁與附近地面均有一層燒結面,表明這里是窯工把爐灰從火膛清出時暫存爐灰的地方。火膛平面呈馬蹄形,殘高1.1米。火膛口部殘缺較嚴重,火膛兩壁下部殘留部分是用耐火材料制成的壁磚,后壁用耐火磚平鋪9層,與窯床面持平。窯床平面呈長方形,殘長4.7米,寬3.35米。窯室壁殘厚僅0.22米,保存狀況較差,周圍護墻以及窯后煙囪均已破壞無存。

窯膛內出土大量青瓷器和少量白瓷器,以及大量三角形或柱形支燒等窯具。有的支燒器與青瓷器粘連一起。從窯爐形制結構與窯內出土遺物可判定此窯爐是北魏時期燒制青瓷和白瓷器的窯爐。

窯爐周圍比較集中地分布著多個包含北魏白瓷和青瓷制品的灰坑。

窯爐與同期灰坑中遺存大量大小不一的三足支墊和柱形支墊等窯具。兩種支墊均為捏制而成。

從遺跡、遺物情況觀察,初步推測北魏時期燒制瓷器的裝燒辦法是:先在窯床上放置柱形支墊,柱形支墊上放置器物,器物內底放置三足支墊,三足支墊上再依次疊加數層器物。以柱形支墊支撐器物,其作用是避免和防止器坯受窯床底部沙塵污染釉面,又可使瓷器坯件處于適當的最佳溫度區;三足支墊的作用是隔離瓷器坯件,防止坯件在烘燒過程中相互粘結。

這種“重合疊燒法”在漢末、魏晉時期已經出現。其優點是增加了裝窯密度,充分利用窯室空間,因之這種裝燒方法延續時間很長。

鞏縣窯的北魏白瓷一般是與青瓷同窯一起裝燒的,數量上青瓷多于白瓷,兩種瓷器在窯床上安放的位置可能不同并且是固定的。就目前而言,這是中原地區發現的最早燒制白瓷的窯爐。

與青瓷同窯燒制伴出的白瓷,在器類、形制、制作工藝等方面基本上與青瓷相同,器類以碗為主,皆為深腹,下有餅形足,口沿外飾弦紋一周。其次是杯,此外有盤、斗、缽、盆等。一般北魏白瓷制品胎壁都比較厚重,而且厚薄均勻,自口沿向下逐漸加厚,胎質較細白,可知瓷泥經過了淘洗,燒成溫度高,胎體有的有氣孔和黑點。一部分器物通體施化妝土。器內壁施滿釉,器內積釉現象較普遍,外壁色釉過腹,少見垂釉現象。釉色一般白中泛青,顯然是早期白瓷的特征。這也表明早期白瓷是在燒制青瓷的基礎上逐步改進而來,主要是選用含鐵量低的胎、釉原料,通過篩選、淘洗、制作、燒制等工藝改良而完成的。當然,早期白瓷的燒制成功,是制瓷技法上的重大突破和進步,成為我國制瓷史上由青瓷向白瓷轉化的一個里程碑,為以后的精細白瓷和多種多樣的白釉彩瓷的誕生奠定了基礎。

隋唐時期的白瓷

鞏縣窯燒制白瓷,隋唐時期是以白河段為主,其次是黃冶段。由于白河段北魏時期已燒制出較精的白瓷,隨著時間的推移,隋唐時期的白瓷燒制技術已臻成熟階段,燒制的白瓷制品其特點是燒制技術起點高,產品精,以高品質與精美的造型取勝,在唐代已成為河南府開元前后貢白瓷的重要窯場之一。

1.窯爐、窯具與裝燒技術

唐代窯爐(ⅡY1):此窯爐是在以前黃冶段考古發掘中發現多座窯爐之后,于2005年至2008年白河段發掘中發現的。瓷窯爐殘損較甚,殘長8.5米,寬4.6米,由窯前作業面、火膛、窯室和煙囪構成。煙囪和窯室后半部因被民房所壓未進行清理。

作業面是用廢棄的耐火磚鋪墊而成。呈扇形。火膛口損毀相當嚴重,平面呈馬蹄形,底部遺留一層爐灰。火膛北部被現代水井打破處的斷面可看到火膛底部有兩層堆積,上層是廢棄耐火磚鋪成的火膛面,下層是厚薄不均的青灰色燒結面。窯室與火膛結合處的斷面上,可以看到用石英沙粒鋪墊的三層窯床面。窯室平面呈長方形,殘長3.6米。根據火膛、窯室等各部位殘留的痕跡,以及火膛內和窯床上清理出的璧形底白瓷碗、器蓋、盞、瓶等器皿以及大量匣缽、墊餅等窯具,可以判斷此窯爐是以燒制白瓷為主的唐代窯爐。窯具的種類相當多,僅匣缽的形狀就有筒形、漏斗形、盒形等,另有各式各樣大小不一的墊圈、墊餅、支燒等窯具。

裝燒方法也有改進:首先在窯床上擺置與器物相應的墊餅或三叉支燒,然后置放器坯。大件器物如爐、缽等,多在器內置放支燒具,裝上小型器物,然后在大件器物口沿上放一個拱形三叉支具,拱面向下,這就形成一個套、摞并用的燒造方法。為了充分利用窯床空間,還采用窯柱上架設墊板以分層摞燒的新工藝。這又是裝燒方法上的一個重大突破,一直沿用到晚唐時期。此外,匣缽燒造已在瓷器燒造中廣泛應用。

2.鞏縣窯白瓷制品的階段性發展

從隋到唐代晚期,鞏縣窯白瓷制作水平逐漸提高,且有明顯的階段性,體現在多個方面。在其發展、改進過程中,精美白瓷的出現以及整體白瓷制品的質量和數量的普遍提高,加之各類華麗典雅而獨樹一幟的色釉瓷和白釉彩瓷等優良產品的生產,使鞏縣窯在河南陶瓷發展史上占據了重要地位,成為當時的創新型名窯。

隋至唐初,白瓷的品類較少,僅見罐、塔式罐、瓶、硯、碗,以碗、罐數量較多。盛唐時期,白瓷的品類大增,成為大宗產品,這從文化層和灰坑中包含的白瓷殘片數量之大得到證明。品類有罐、碗、杯、盆、執壺、瓶、盤、燈、水注、茶托等。各類白瓷制品的器體造型、胎質、釉色以及制作工藝等方面較之北魏與隋、唐初期大有提高,出現一批質堅、胎薄、釉色純白的精美、細致、規整的白瓷,標志著鞏縣窯的白瓷生產已達到鼎盛時期。中晚唐時期,白河段和黃冶段生產的白瓷仍為大宗產品,并且燒制工藝和整體質量普遍提高,但精美、規整、薄胎的白瓷制品確已極為少見,顯然此時白瓷的生產和使用已趨向大眾化。由此可以推測,晚唐時期,鞏縣窯可能出現了專燒對外貿易或為朝廷、權貴所用白瓷精品的窯爐,只是尚未被發現而已。

鞏縣窯白瓷產品的質量逐漸普遍提高,主要體現在三方面:

在胎料的選擇與加工方法的改進上,首先是選擇含鐵元素與其他雜質少的胎料,再經過多次淘洗、沉淀,已達到凈化、減淡胎色的目的。同時,胎體表面開始普遍涂一層化妝土或二次涂釉的方法,不僅改變了胎體表面的顏色,也可以填補瑕疵,增強胎體表面的平滑度。此外,選擇鐵元素與其他雜質少、而含硅鋁元素高的釉料,使燒成后釉的成色更清淡。施釉的工藝技法有所改進,可能是器物內壁以蕩釉為主,外壁則為蘸釉,施釉后,在燒前作二次修整,使釉層薄而均勻,燒成后達到釉面潔白、透明、光亮、瑩潤的效果。

窯爐內燒造氣氛和火候的控制及裝燒方法的優劣,對瓷器的呈色、質量有著明顯的影響,是瓷器燒制技法中的關鍵所在。在窯內燒裝與氣氛控制的改進上,隋到初唐時期,白瓷的燒制技術較之北魏與北齊時期更為完善和成熟,已初步形成一個獨立的系統。體現在外觀上,是減輕了釉色不均和白中閃黃或泛青程度,更趨于潔白、透明,為盛唐時期燒造出整潔、純白、薄胎的精美白瓷,以及成熟期煉制白釉藍彩、白釉綠彩、白釉褐彩、白釉紅彩等彩瓷奠定了堅實基礎。

上述情況表明,隋唐時期白瓷制作與裝燒工藝的不斷改進并不是孤立進行的,更多的是延續了兩漢以來低溫釉陶器的燒制工藝,也直接促進了白瓷制作技術的多種創新,這從青瓷、白瓷同窯裝燒以及器類、器形、制作與裝燒工藝等方面的較大的一致性上都可以清楚地看出來。

幾點認識

白瓷制品是鞏義窯的大宗產品。從考古發掘與暴露的文化層堆積都可看出,大量白瓷制品是供大眾日常生活用的較粗放產品,而不見作為外貿和宮廷貢品的精致上乘白瓷摻雜在內。

形式多種多樣的塔式罐(包括白瓷、綠瓷、青花瓷以及陶質三彩塔式罐)和雙龍瓶(包括白瓷、青瓷、綠瓷以及陶質三彩雙龍瓶),從南北朝到隋唐時期,都可看到這兩種造型規整、形式多樣并帶有中東伊斯蘭風格的產品。因而可以認為它們是鞏縣窯最具特色的代表作品,是鞏縣窯的經典。

在河南省范圍內燒制白瓷的窯場中,學界一般認為以安陽相州窯為早,年代可早到北齊或隋。安陽北齊范粹墓(葬于575年)出土10件白瓷器,可能即是相州窯的產品。這次鞏縣窯白河段出土的大量北魏白瓷器,與距鞏縣窯址不遠的洛陽漢魏皇城中出土的北魏白瓷器在造型、器類和制作工藝等方面完全一致,由此表明:一、找到了北魏皇城所出白瓷器的產地;二、安陽相州窯在白瓷的燒造工藝與器物造型上曾受到早于它的鞏縣窯的影響。

日本國古陶瓷學者三上次男先生所著《陶瓷之路》《晚唐五代的貿易陶瓷》等著作中談到,在中東伊斯蘭國家如斯里蘭卡、巴基斯坦、伊朗、埃及以及菲律賓群島等地區的考古調查中都發現了鞏縣窯所產白瓷制品。由此可知盛唐至中晚唐時期,鞏縣窯白瓷產品和唐三彩制品曾大量出口到海外,并受到當地人的青睞。三上次男先生在談到尼羅河流域和菲律賓群島地區時寫道:“中國陶瓷不僅為下游地帶貴族、富人所崇拜,而且是尼羅河流域所有都市普遍的愛好物。”“中國陶瓷的研究脫離了名品鑒賞的領域,現在可以說已經漸漸地開始活躍在藝術史和東西方文化交流史,甚至世界貿易史的舞臺……它對于廣義的歷史的貢獻是很大的。”