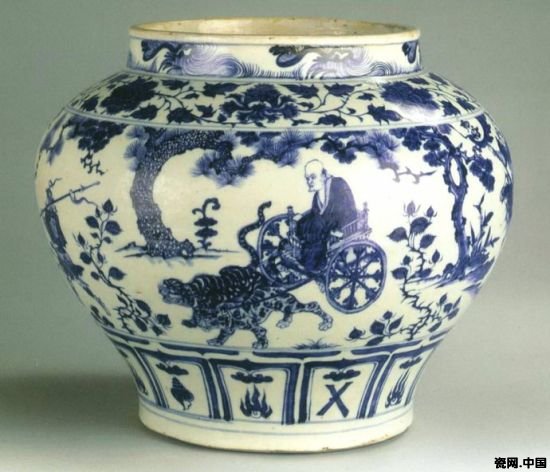

元代“鬼谷下山”圖青花瓷罐

引子:2005年7月12日,元代“鬼谷下山”圖青花瓷罐在佳士得(微博)拍賣專場上,美國古董商以1568.8萬英鎊(約2.45億元人民幣)拍得,創下歷來亞洲藝術品拍賣的最高成交價。由此,中國元代瓷器再次成為人們關注的熱點。其實,元代青花瓷器自1929年英國學者霍布遜先生發現并發表大維德收藏的元代青花云龍紋象耳瓶以來,中國元代瓷器便進入人們的視線。關于它們的諸多研究隨即拉開序幕,以至于在長達80多年當中,英國學者、美國學者、日本學者以及中國學者相繼都進行了不懈的研究和探索。但元代瓷器的歷史文化背景,由于歷史資料和考古資料以及窯址資料的匱乏,是始終困擾人們的難題。為此,筆者在此探索性的做一些闡述,算是拋磚引玉。

西風

中國瓷器源遠流長,瓷器是最能代表中國傳統文化的一種獨特器物。世界早先認識中國也是從“絲綢”和“瓷器”開始的。中國瓷器以青、白、黑、藍、彩等諸色而聞名與世,青瓷是中國的母瓷之稱,從商周開始延續發展數千年,尤其青瓷和白瓷發展到唐代成為主流名瓷稱霸世界。青花瓷在唐代雖然誕生,并和越窯、邢窯、長沙窯等一道出口東南亞、中東和埃及等國家。但它沒有形成主流,一度被歷史埋沒。五代和宋代名窯輩出,尤其宋代六大窯系紛紛登場,工藝的精湛和裝飾風格的內斂,使得宋代瓷器成為中國陶瓷發展史中的絕唱。

到了元代,戰爭的洗禮、王朝的更替、蒙古少數民族民族入駐中原,各民族的大一統,唐宋延續以來傳統文人文化趨于平淡。但大批宋代(金和南宋)舊文人歸隱,并不等于傳統文化的消亡。元代漢儒主體文化在歷史夾縫中誕生了新的傳統文化。比如:元代文人繪畫超越宋唐,元代詩歌、元代戲劇、元代小說(《水滸》、《三國演義》、《西游記》均來源和創作成型于元代末期和明初時期,只不過有些小說成熟出版于明代而已)。元代延續了磁州窯工藝、延續了鈞窯工藝、延續了官(哥)窯工藝,延續了龍泉窯工藝,延續了吉州窯工藝,延續了景德鎮青白瓷工藝(完善了白釉瓷、延續了影青瓷、延續了紅綠彩瓷、創造了卵白釉瓷、樞府釉瓷、祭藍釉瓷、釉里紅,青花瓷等幾十種新品種瓷器等)。其中,元代景德鎮最具中國特色的要數元青花和元釉里紅瓷器,從元代至明清和現代,青花瓷無疑成為中國瓷器的主流品種而稱霸世界數百年之久,直到現在仍然沒有脫離元代瓷器開創的影子,這不得不說是一個文化奇跡。

我們研究和收藏元代之前的瓷器也好,元代瓷器也好,元代之后的瓷器也好,它們都是中國陶瓷發展歷史中的一員。從這個角度來講,只要研究這些成員中的任何一個窯口,都是具有意義的。個人的側重點和審美情趣不同,研究和收藏的選擇自然不同,求同存異,各自發展,共同進取,才是比較好的局面。畢竟我們的精力和財力都有限,自己的興趣決定收藏和研究方向,我們不能改變歷史,但我們可以選擇收藏、研究某一階段的歷史和文化藝術品。人們無論對元代瓷器相比宋唐瓷器的工藝和藝術內涵有何看法,但我們卻無法忽視元代瓷器的歷史意義和它應有的藝術內涵。如果把歷代陶瓷作為現代時期的陶藝來衡量,他們各有背景,各有內涵,各有不可替代性。后世把元代瓷器歸類到高古瓷器領域,充分說明它的歷史價值和藝術價值是極其不能忽視的。

研究元代瓷器,我們首先要搞清楚蒙元歷史的文化背景。一直以來,很多人對元代瓷器的歷史文化背景有諸多誤解,甚至是無知。總以為元代瓷器,尤其是元代青花瓷器是蒙元少數民族或者外來文化的產物,其實這是帶有民族偏見和缺乏深刻認識的。蒙元少數民族入駐中原,毫無疑問成為中國歷史政權統治的一部分。蒙古帝國在長達一個半多世紀的存在當中,蒙元少數民族的文化習俗和審美情趣無疑被延續數千年以來強大的漢儒文化所同化和融合。只不過這種同化和融合是間接性和階段性的。但從元代近百年的各個時期文化現象、文化成果和歷史文物遺跡(遺物)來看,它的主體都是根植與漢儒文化范疇里的。比如元代繪畫、元代詩歌、元曲、元代戲曲(雜劇和南戲)、元代小說、元代科技、元代醫學等莫不如此。

為了更加全面的了解元代瓷器的文化背景,我們不妨從蒙元歷史文化背景逐漸展開,來闡述這一事實。首先,蒙古帝國分為成吉思汗蒙古帝國時期和忽必烈元朝帝國時期兩個大階段。這兩個大階段里蒙古少數民族統治者是逐步融合到漢儒文化里面,尤其是忽必烈元朝帝國中晚期以及仁宗、英宗、文宗、惠宗(末期)已經無法擺脫漢儒文化的束縛,以至于他們在某一階段也成為漢儒文化的倡導者者和崇拜者。從特定的歷史環境來看,這也是中國歷史的必然,是存在和延續數千年的漢儒文化強大生命力和感染力的必然。

一、蒙古帝國早期:成吉思汗蒙古帝國版圖擴張和大規模對外戰爭征服殺戮時期的漢儒背景。

說到元代瓷器發展,必然要了解蒙元整個歷史和社會背景。元代瓷器的器形、圖案紋飾、文化題材、燒制工藝等,并非如很多學者和收藏家所說來源西亞和蒙古族的主體意識。現在一部分學者和收藏家經過多年的研究探索,越來越發現元代瓷器(元青花)中蘊含的漢儒文化因素占到主體位置,這種漢儒傳統文化的體現,使得另一些人把元代瓷器歸結到明代早期的社會環境中,認為蒙古民族入駐中原,不可能推崇漢儒文化,所以瓷器上的漢儒傳統文化因素是不可能出現的。如果仔細研究蒙古整個歷史和社會面貌,我們會發現漢儒因素始終貫穿整個蒙元帝國。

追溯蒙古帝國,蒙古帝國的靈魂人物成吉思汗是我們必然要客觀了解的。因為他的思想和他創立的帝國,必然要影響到整個蒙古時期統治和之后元代整個社會。

成吉思汗自幼失去父親,受盡強勢部落的凌辱和欺詐,由母親攜帶生活在樹林里,靠母親一個人打獵,采集來維持生命,這種特殊的草原原始叢林社會環境,練就了他剛強的性格。他曾說過:拼殺沖鋒的時候,要像雄鷹一樣;高興的時候,要像三歲牛犢一般歡快;在明亮的白晝,要深沉細心;在黑暗的夜里,要有堅強的忍耐力 。以此育人,體現了他堅強剛毅的精神,甚至有點冷血。西方研究學者評價他的性格:如狼如鷹。他非常有目標和主見,善于學習和利用人才。即便是非蒙古族人才他也不排斥。他的這些經歷和獨特性格,造就了蒙古帝國的形成。

成吉思汗及其子孫們在40多年時間里連續發動一系列西征戰爭,建立起龐大的蒙古帝國,成吉思汗在位時即先后與西夏、金朝、西遼、花剌子模等敵對,其繼承人又經過兩次大規模的西征,至1259年蒙哥去世前已控制了包括蒙古高原、中國西北、東北、華北、中亞、西亞以及東歐在內的廣大地域。成吉思汗的蒙古帝國的崛起,也直接導致中原以漢民族為主的王朝覆滅。忽必烈在自己封地建立元代王朝,占領了包括南宋的所有疆土,最終統一了整個中國。成吉思汗的帝國有殘暴的一面,這不可否認,無論后世和歷史怎樣評價,蒙元對中國整個民族的大融合是有歷史貢獻的,這一點史學界已有相當的共識。

成吉思汗所處的環境和所受到的文化影響,有他的歷史局限性和無法超越的客觀性。北方草原惡劣的環境,造就了游牧民族強者生存的“叢林法則”式的原始社會生態體系。他雖出身貴族血統,但來自生活最底層。所受的磨難,促使他具有血腥的同時,也具有他獨特的人格魅力。由于善于重用與愛惜各類人才,并通過他們吸收各族優秀文化,從而在他周圍形成了一個體現多元文化內涵、在當時可稱為一流的精華薈萃的智囊團。所以,史稱“猛將如云謀臣如雨”。正因如此,他才能所向披靡,取得“滅國四十”的“奇勛偉跡”。成吉思汗開始也有一個轉變過程,并非如我們很多人或者陶瓷專家和學者以為的蒙古帝國“只識彎弓射大雕”、排斥異族,排斥漢儒文化和漢法。

成吉思汗原來不重視漢儒治國文臣,且說:“國家方用武,耶律儒者何用”,耶律楚材直率地回答:“治弓尚需用弓匠,為天下者豈可不用治天下匠耶?”使成吉思汗“聞之甚喜”。“帝重其言,處之左右”,因而成為成吉思汗的近臣和核心謀臣,后來成為蒙元帝國的脊梁。蒙古帝國的建立、以及賦稅、立法、建戶口、設科舉等治國之策多出于他(科舉因蒙古貴族的顧慮而夭折)。又如畏兀兒的塔塔統阿,“性聰慧,善言論,深通本國文字”。他是太陽汗的掌印官。成吉思汗重用了他,“是后,凡有制旨,始用印章,仍命掌之”。后來,成吉思汗命他“將其法令訓教用畏兀兒字寫蒙古語,傳示國中蒙古青年”。從此蒙古族才開始有了自己的文字和知識分子,這是蒙古國向文明邁進的里程碑,也是漢儒文化對成吉思汗產生的影響力而逐步改變了曾經的叢林思想。

在這種不論前嫌,能者重賞重用的政策下,招降了一批批漢族和其他各族武將文臣,尤其是因多給以重用,使他們能調轉槍頭,成為攻金戰爭的實際主力,如劉伯林、耶律留哥、史天倪父子、張柔、石天應等一大批降將都屢立戰功,也被封顯赫官職。成吉思汗還通過對耶律楚材、耶律阿海、郭寶玉等許多漢儒智謀出眾降臣的重用,聽取他們關于立法、納稅、治國的建議和統治經驗。關于成吉思汗采納和重用漢儒人才諸多記載,大家不妨參考《元史》和蒙元相關史料以及17世紀以來國外的諸多蒙古歷史的研究著作的研究,我這里就不羅嗦了。

總之,成吉思汗時期毫無疑問采納漢儒的一些治國策略,也為蒙元忽必烈的元代王朝大量重用漢儒人才和漢儒治國框架提供了參考依據。

二、蒙古帝國中晚期:忽必烈蒙元時期的漢儒文化背景

忽必烈蒙元帝國包含忽必烈元朝前期和仁宗以后英宗、文宗、惠宗(末期)的元代中后期。成吉思汗之后,窩闊臺在耶律楚材的幫助下,仿照中原漢地的先進政治文化制度,以漢儒治漢地。但是,少數民族皇帝和貴族想要對博大精深的儒家思想達到一定程度的造詣,這是很艱難的,必然需要一個發展過程。幸而蒙古最高統治者具有一代天驕的寬闊胸襟和開放思想,楚材得以借助統治者的權威而號令天下。后來蒙古國的繼承者在明爭暗斗刀光劍影的政治斗爭中,放棄了楚材苦心經營的儒治,皇帝在貴族的要挾下無奈的回復到草原本位主義。這也直接導致元代在延續近百年之際而土崩瓦解。