中國是瓷器之國,瓷器是很多收藏者入門的品類,同時它在我們生活中也扮演了必不可少的角色,但要真正了解瓷器的方方面面,還得下一番功夫。且不說它的鑒別斷代,單瓷器的燒制方式,對瓷器尤其是仿古瓷的收藏價值就有著很大的影響。

很多陶瓷收藏家發現,如今許多陶瓷作品言必稱“柴窯”,并強調如何與古陶瓷相同、到位、逼真,但對于柴窯為何好?與煤窯、氣窯的真正差別在哪里?卻言語不詳,或是移花接木只說些美輪美奐的空話。

說到“柴窯”在收藏市場上受到的禮遇,還得從它曾經一度的消失說起。曾幾何時,景德鎮就憑借著得天獨厚的高嶺土、漫山的松柴木、便捷的昌南河一舉成為中國瓷都,在柴木窯火中,誕生了元青花、成化斗彩、琺瑯彩等光彩奪目的陶瓷藝術品,

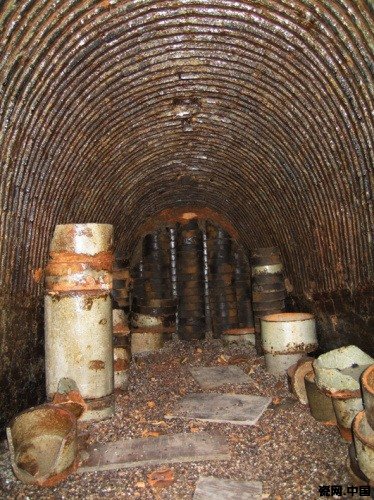

景德鎮柴窯因燒松柴得名,也稱鎮窯。在過去,砌造技術完全由家族、行幫壟斷,師傅言傳身教,密不外傳,每次燒窯前,必須請“攣窯戶”專門檢修,外人無法操作。一座窯使用60-80次必須重建。每燒1公斤瓷器需松柴2-3公斤,大的蛋型窯一次可燒10-15噸日用瓷器,需松柴25-40噸,小窯燒松柴的比例要高一些,當然成本就更高了,不是什么人隨便砌個爐子就可以用幾根木頭燒瓷器的。

由此可見,柴窯的燒制一窯燒掉近2000斤松柴,成本相當高,而且燒一次窯要有一整套經驗豐富的班子集體協作,特別是把樁師傅,沒幾十年成功經驗是不行的,決不是湊合幾個人就可以的,如果沒有專門的資金保證和目的,誰也不敢輕易動火。

柴窯高昂的成本嚇退了很多人,亦促生出很多取巧之道,其中一種方法就是搞假釉面,即用適合現代氣窯燒造的釉水做點手腳,加點東西,模擬一下,然后還用氣窯燒,但這種并不算高仿,隨著時間的推移釉色會逐漸暗淡。

那是否柴窯燒制的瓷器一定比煤窯的好呢?并不一定。煤窯并非是現代的產物,古窯址發掘結果證明早在北宋以前河北省定窯已經開始使用煤作為燃料燒制瓷器,宋代遺存殘片的微觀結果已經達到硬質瓷的物理指標,氧化鐵還原也已經達到品質要求,說明煤窯的燒成氣氛完全可以滿足還原焰氣氛燒成的技術要求,因為溫度高,瓷器的品質已經從軟質瓷進化到硬質瓷,瓷器的品質,無論是胎體的密度還是釉面的透明度,大大超過柴窯燒造的瓷器,已經具備近代瓷器的品質,也正是因為如此定窯被譽為五大名窯之一。

景德鎮因其保守傳統,五十年代以前一直沒有人敢于在景德鎮建造煤窯,或者“鎮窯”之外任何形式的窯爐,解放后生產恢復木材供應出現了問題,景德鎮每年需要四十萬立方米的木柴,如果生產繼續發展需求量更大。50年代初開始窯爐改革,初期采用煤柴合燒,由于溫度大大提高原來為柴窯配備的匣缽嚴重倒塌,產品破損多而宣告失敗,可以看出這次失敗主要因為匣缽耐火度不夠。

1956年、1957年方形倒焰窯和圓形倒焰窯分別研制成功并順利投產,到1959年圓形窯在景德鎮已經非常普遍,至1965年已經擁有135座圓形窯,達到了解放初期景德鎮全部柴窯的容積,柴窯徹底退出歷史舞臺。

在推廣煤窯的同時煤氣窯也在研制,到1976年景德鎮已經擁有15座隧道窯,1976—1984年期間各大瓷廠改用重油燒制瓷器,同時許多煤窯也在使用,1984年以后煤制氣隧道窯開始推廣,但由于煤制氣的燃燒值不能保障,嚴重的影響窯內溫度,因此發展緩慢,90年代以后液化氣窯逐漸一統天下,其他種類的窯爐徹底退出了歷史舞臺。

短短的60年景德鎮燒制瓷器的窯爐從柴窯到柴煤混燒、煤窯、煤制氣隧道窯、燃油隧道窯、再到液化氣窯,走完了窯爐進化的全部過程,為我們提供了瓷器燒成技術變化對瓷器品質影響結果的完整記錄。在研究中我們發現窯爐的改變不會改變瓷器的品質,只是因為改變窯爐后燒成溫度的提高造成瓷器品質的改變。多年來景德鎮生產仿古瓷中具有一定規模的廠家使用液化氣窯爐制作的仿古瓷并不比古窯博物館柴窯燒成的仿古瓷效果差,因為他們使用“柴窯釉”按照柴窯的燒成曲線燒成,氣窯穩定準確的燒成溫度使得產品的品質得到保障,但只要使用現代制釉技術無論使用何種窯爐都無法達到老瓷器的光感效果。