“窯工刻款”與宮廷“玉工刻款”

唐代,我國瓷器制造技術已達相當水平,其中河北邢窯制造的白瓷細白如雪,浙江越窯生產的青瓷青翠如玉,兩瓷窯的產品成為唐代宮廷的主要生活用瓷。唐代宮廷生活用瓷除了邢、越兩窯生產的細瓷外,還有河南鞏縣等瓷窯生產的白瓷及低溫彩色釉瓷。這些唐代宮廷生活用瓷,有些器物底部刻有款識,款識以“大盈”“盈”字為最多,是唐皇室“百寶大盈庫”的縮寫。

部分民間收藏的唐宮廷生活用瓷殘片中,除了“大盈”“盈”字款識外,還發現“供使”“供奉”“進奉”“翰林”“官”“子二口”“元”“木”“陽”“是”等款識。在粗瓷、低溫釉彩瓷殘片中也發現有刻款識者。

目前發現的唐宮廷用瓷款識有兩種:瓷窯“窯工刻款”與宮廷“玉工刻款”。前者是瓷窯工人在為宮廷專制的陶瓷上劃刻的款識(簡稱“窯刻款”),后者為宮廷玉工在進庫陶瓷上用鉈輪、刻刀等工具所劃刻的款識(簡稱“宮刻款”)。

四種窯刻款

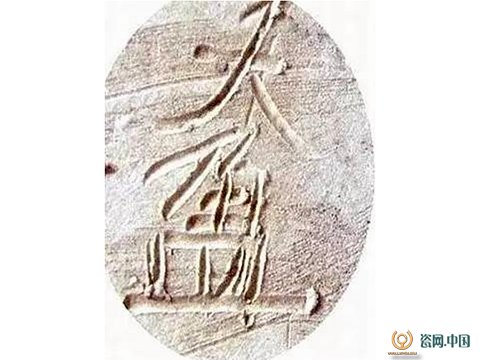

西安出土的河北邢窯細白瓷碗殘片中的“大盈”濕刻款放大圖,從放大的款識文字細部圖中可以清楚地看到,款識文字邊緣有明顯凸起的濕劃痕。

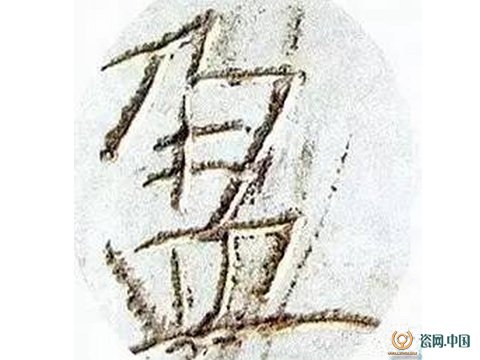

唐代河北邢窯細白瓷碗“大盈”款識。款識文字筆畫的上下、左右邊緣刻痕明顯,下刀一邊平整,另一邊緣形成如鋸齒狀的刻痕,如同當今篆刻“切刀”法的刀痕。

目前,發現的“窯刻款”款識形式有四種。一種是“濕刻款”,即窯工在濕軟尚未干燥的陶瓷胎上用較細工具劃刻的款識。第二種是“干刻款”,即窯工在基本干燥的胎上用刀具劃刻的款識。第三種是“釉后濕刻款”,即窯工在施釉后進窯燒制前劃刻的款識,多發現于河北邢窯所產瓷器“玉環足”(亦稱“寬圈足”)上和圈足碗碗底。從款識文字邊緣凸凹不平的釉表面局部情況可看出其工藝流程是先施釉,后劃刻文字,再進窯燒制。第四種是“釉前刻款”。大明宮遺址出土的低溫綠色釉瓷、淡綠色釉瓷殘片中,也發現有“大盈”“盈”字款識者。這種彩瓷款識的刻制工藝,是刻款識后施釉,與釉后刻款同屬窯刻款,工藝流程略有不同。

綠彩“盈”字款玉環形足瓷碗殘片

從標本的款識可以看出“釉前刻款”工藝的特征,即刻出款識后施釉,然后進窯燒制。這種綠彩“盈”字款玉環足瓷碗除西安出土不少殘片外,新加坡打撈的黑石號唐代沉船出水了這種完整的“盈”字款識碗。根據目前發現的這種唐代綠瓷碗及殘片的完整或殘缺的情況推測,這種綠瓷碗應該都有“盈”字款識。這在有款識的唐代宮廷用瓷中極為罕見,可能是宮廷專用生活用瓷。

西安面世的唐代有款識的淡綠色釉宮廷用瓷的殘片,目前發現“玉璧足”碗碗底有“盈”字款者(款識在玉璧形足足底,書寫有橫豎兩種),及“餅足”執壺底有“大盈”款,還發現綠色罐罐底有“盈”字款。西安發現的低溫綠色瓷碗殘片中有“圈足”者,口為“葵口”,壁有“棱筋”,由于發現的殘片很少,未發現有款識者。這種低溫釉瓷的瓷化程度低于瓷高于陶,介于兩者之間,屬于唐三彩。過去認為唐三彩器為冥器,但從西安唐代宮廷遺跡出土的為數不少的三彩碗、盤、罐、執壺、馬等器的殘片來看,唐三彩不應該定格在冥器范圍,而應視為唐代貴族用器。

越窯生產的秘色貢瓷中也發現有釉前刻款的。其款識與宮廷“百寶大盈庫”無關,如“木”字款識(目前發現同類款識的還 有“上”“一”“二”“六”“元”“陽”等)。這種越窯玉環足葵口棱筋碗較越窯玉璧足碗胎質更為細膩,釉色更潤澤,碗胎較薄,屬于唐晚期越窯專制秘色貢瓷。這種唐代越窯玉環足碗,目前沒有發現有“盈”字款識者。

窯刻“盈”字款瓷及殘片除在西安有出土外,其他一些地方亦有出土,如河北內丘邢窯遺址,多數出土于唐王府遺址、唐王墓葬及廟宇遺址。而有宮刻“盈”“大盈”款識的瓷器殘片,僅在西安唐宮廷遺址有發現,其他地方未有出土報道。這從另一角度證實,“盈”及“大盈”款識是唐代宮廷“百寶大盈庫”的縮寫款。

關于“宮刻款”

宮刻款在粗、細瓷中均有發現,而且品種不少。

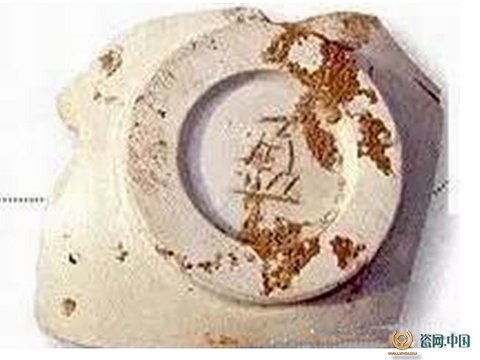

邢窯玉環足宮刻“盈”字款識細白瓷碗殘片。

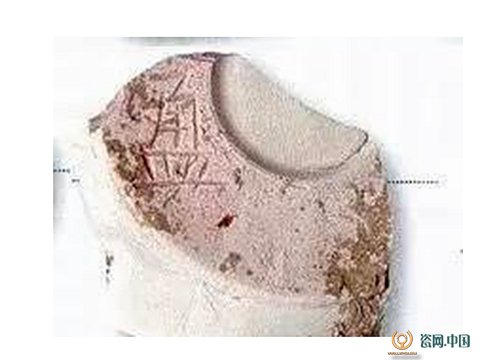

越窯玉璧足“盈”字宮刻款青瓷碗殘片

宮刻款是玉工用琢玉工具刻劃的款識,在款識文字筆畫的細部可以較清楚地看到多條平行的劃刻痕,每一筆都經過數次劃刻才能完成(窯刻款的每筆都是一次完成),款識筆畫從起筆至落筆呈弧形,與窯刻款截然不同。宮刻款的文字邊緣釉面平坦,而窯刻款文字邊緣釉面有的凸起,有的凸凹不平,這些是鑒別宮刻款還是窯刻款的要點。此外,宮刻款還有款識文字較大、文字筆畫平直、折筆生硬的特點,鑒別時也應注意。宮刻款標本要比窯刻款標本少(宮刻款僅西安有少量出土),在宮刻款標本中,越窯的宮刻款標本最少。

這種黃色釉碗除了有“盈”字款者外,還發現有“大盈”款者。黃釉瓷碗玉璧足底的款識,在玉璧足底有橫豎兩種,橫款識少見。這種黃釉瓷碗胎質顆粒較粗,呈土黃色,與眾多唐代瓷器一樣,胎中多有黑色顆粒,而且黑顆粒更大更多。該種瓷碗足底外角無棱角,玉璧足者的足底中心施釉。總之,這種粗瓷碗胎質較厚而粗,做工還是比較精細的。

鞏縣窯平底宮刻“盈”字款乳白瓷罐的殘片,底徑12.5厘米,厚2.5厘米,款識文字較大,字長3厘米。

鞏縣窯乳白瓷玉環足宮刻“盈”字款瓷碗殘片。

這種碗的玉環足外圈角無棱角,足底中心施有釉。西安唐大明宮遺址出土的鞏縣窯瓷器殘片,主要有大碗、大缸、大罐及大的執壺等大的物件殘片,胎質較厚。鞏縣窯生產的瓷器胎質黃白色,雖然施了化妝土,胎質顏色仍然影響了產品色澤,器物表面呈乳白色。唐代鞏縣窯燒制的瓷器施釉比較厚,釉面光潔度較好。筆者所見到的西安唐大明宮遺址出土的鞏縣窯瓷殘片標本都比較厚,但做工精整。

西安出土的唐代瓷碗殘片的底足形態有四種:餅足、玉璧足、玉環足和圈足。唐代早、中期為餅足,中晚期為玉璧足、玉環足,唐代晚期為圈足。唐皇室“百寶大盈庫”設建于唐玄宗時代,根據西安唐大明宮遺址出土的餅足“盈”字款識碗標本推斷,餅足碗燒制年代應延續至唐玄宗時代。從“大盈”款碗碗足目前僅發現于餅足情況推斷,“大盈”款識是最早的唐皇室“百寶大盈庫”縮寫款識。

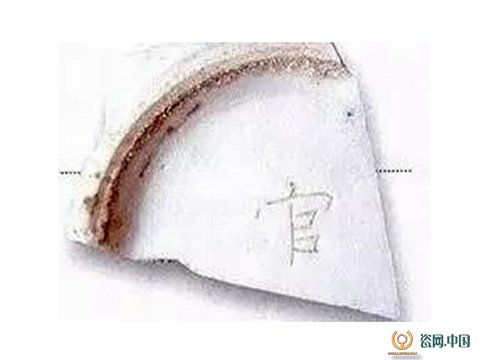

至今已發現了三種邢窯白瓷“官”字款碗殘片,即餅足碗、玉環足碗和圈足碗的殘片。這三種“官”字款邢窯碗碗底的殘片都出自西安唐大明宮遺址,器物形態、釉色與唐代邢窯瓷相同,據稱其與唐代邢窯“盈”字款識瓷片同時出土。從目前發現的殘片標本看,這三種“官”字款識碗的器形形態、制作工藝與唐代邢窯生產的瓷器相同。根據前面對餅足碗的斷代推斷,“官”字款識已在唐玄宗時代邢窯燒制的白瓷器上出現。

唐代宮廷生活用瓷的款識除了“盈”及“大盈”外,越窯青瓷上還發現有“陽”“上”、“元”“陽”“六”“七”等款識;邢窯白瓷產品中新發現的款識有“供奉”“供使”“菓子二口”“□使”“盈寶”、“翰林一”以及篆書“大盈”等。西安面世的唐代邢窯瓷片還發現款識涂朱砂紅者。

“是”字款姜黃釉殘罐標本,款識刻銘在罐壁,在西安面世的瓷片中僅發現此一片“是”字款此片標本。

翰林院設置于唐玄宗開元(713~741年)初年,翰林院選用一些文人與集賢院學士掌管宮廷詔書擬訂等職,號“翰林供奉”。因此,“供奉”與“翰林”款識都應該是翰林院的縮寫。至于“菓子二口”及“□使”等款識有待進一步研究。

邢窯劃花碗碗底標本。

所謂“劃花”,是在泥胎面用細木、竹簽畫出花卉動物圖案,然后上釉燒制而成的制陶工藝。這種邢窯劃花白瓷碗、盤的足底中心施釉,有款識的,款識屬于釉前刻款。目前,除發現邢窯“盈”字款識的劃花白瓷碗殘片外,還發現“盈”字款識平底劃花白瓷碗殘片。此類有“盈”字款識的劃花白瓷碗屬于唐晚期宮廷生活用器。這種劃花白瓷碗,花卉圖案劃在碗內壁。

目前發現的劃花白瓷碗有兩種:一種是圈足碗,碗內畫有荷葉脈絡,似一只出水荷葉。這種劃花碗有有款識與無款識兩種。另一種是平底葵口、棱筋碗,碗內心畫有珍珠圈,珍珠圈內畫有兩條頭尾相連的魚,魚凸起,碗內畫有花卉圖案。這種邢窯葵口棱筋劃花白瓷碗胎質較薄,碗底不施釉,目前亦發現有“盈”字款識及無款識兩種。有款識的為瓷窯濕刻款。