陶器被贊譽為“土與火的文明結晶”。據記載,在我國史前新石器時期初,先民們就創造性地發明和使用陶罐、陶釜等生活炊器。原始陶釜和陶缽,是極為單調的器型,炊煮之時要用“三塊石頭支起鍋”。后來出現了自身帶腿的炊煮具,就是鼎和鬲。

陶鼎 北辛文化 1990年小董家遺址出土

陶鼎 龍山文化 2008年西河遺址出土

陶鼎 龍山文化 1991年城子崖遺址出土

陶鼎 龍山文化 1991年城子崖遺址出土

陶鼎 龍山文化 城子崖遺址出土

陶鼎是我國新石器時代最重要的一種炊器,它是沿襲時間最長、器形變化最多的器物之一。考古出土的原始陶器里,鼎就是三足支鍋的形式,一般是實心的三條支腿,后來還附加上了鼎耳,甚至還有鼎蓋。當時,人們把各種能吃的食物一起放入鼎里,然后在鼎的底部生火,把食物煮熟。由于原始社會生產工具簡陋生產力低下,陶質煮飯炊器的形體也都很小不能做得太大,炊煮一次只能供很少的人吃飯。商周時期,青銅鼎成為禮制重器,陶鼎地位隨之提高,也有禮制意義。戰國至漢代出現鉛釉陶鼎和彩繪陶鼎,多作隨葬明器。漢代以后逐漸消失。

陶鬲 龍山文化 1991年城子崖遺址出土

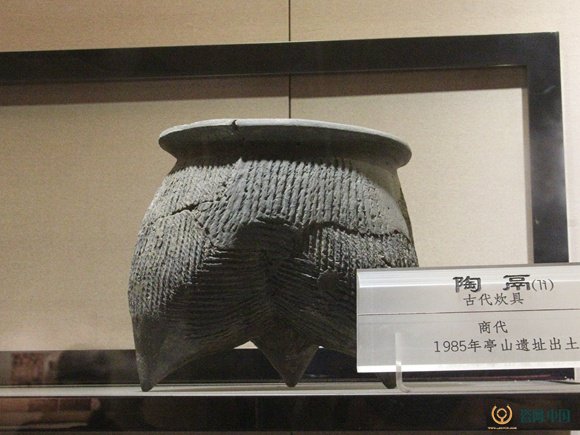

陶鬲 商代 1985年亭山遺址出土

原始陶炊器里,自身帶腿的還有陶鬲。它的學名叫高領袋足鬲,袋足就是空足的意思,水可以直接注入到三條空足里,用來燒水做飯。為了讓鬲的容積盡可能大,空足制作得特別圓鼓。空足下面還有一段圓錐形實足跟,可以避免空足底部被磨損漏水,同時還能抬高陶鬲的高度,讓下面的火燃燒得更旺。

陶鬲的出現是在距今4500年左右中晚期的龍山文化時期,并作為生活中的主要炊器而得以使用和承襲。大致經歷了夏商周時代,到距今2500年左右的戰國時期,逐漸變形以至從生活中基本消失,進入秦漢之后,陶鬲雖還有發現,但數量已少之又少。