何為哥窯?

提起哥窯,可謂家喻戶曉。這個在五大名窯里位列老三,因為窯址迄今未明,而明代以來的文人,明清盛世時期帝王(明永樂、宣德、成化;清雍正、乾隆)的極力推崇,并賦予藝術審美與人文精神的雙重升華,使哥窯成為最具傳奇色彩與謎團,也是最具影響力的名窯之一。

傳世哥窯的標形器

上海博物館藏 南宋 米黃釉哥窯五足洗

北京故宮藏 南宋-元 米黃釉哥窯魚耳爐

北京故宮藏 南宋-元 米黃色釉 哥窯管耳小瓶

南宋-元 米黃色釉 哥窯花觚標本

與故宮所藏典型“傳世哥窯”特征一致的珍貴材料

杭州城市遺址出 JHM collection

這些作品,在器型學上,均延續南宋官窯風格,有濃重的官家氣質,是進貢的御窯。

古籍記載:“哥哥洞窯”

元

孔克齊『靜齋至正直記』卷四「窯器不足珍」、清同治元年刊、伍崇翟輯『粵雅堂叢書』南海伍氏刊本

「乙末冬,在杭州時市哥哥洞窯者一香鼎,質細雖新,其色瑩潤如舊造,識者尤疑之。會荊溪王德翁亦云:近日哥哥洞窯絕類古官窯,不可不細辯也。」

明初洪武

曹昭“哥窯”『格古要論』

哥窯,有新舊之別

「舊哥窯色青,濃淡不一,亦有紫口鐵足,色好者類董(東)窯,今亦少有成群隊者,元末新燒者,土脈粗造,色亦不好。」

上海博物館藏 南宋 粉青色釉 哥窯葵花瓣盤 對應曹昭謂之“舊哥窯色青”

南宋 老虎洞窯址 粉青釉哥窯三足筒爐 標本

對應曹昭謂之“舊哥窯色青” JHM collection

高濂『遵生八戔』卷十四「燕閑清賞箋」、明萬歷十九年本

「官窯品格大率與哥窯相同,色取粉青為上,淡白次之、油灰色之下也。紋取冰裂、鱔血為上,梅花片、墨紋次之,細碎紋,紋之下也。所謂官者,燒于修內司中,為官家造也。窯在杭之鳳凰山下,其上紫,故足色若鐵,時云紫口鐵足。紫口乃器口上仰,釉水流下,比周身較淺,故口微露紫痕,比何足貴,惟尚鐵足,以他處之土咸不及此,哥窯燒于私家,取土俱在此地。官窯質之隱紋如蟹爪,哥窯質之隱紋如魚子,但汁料不如官窯佳耳。」

明人所謂哥窯:“顏色較淺的青磁,開片明顯”

臺北故宮藏 13世紀 月白色釉 哥窯花口盤

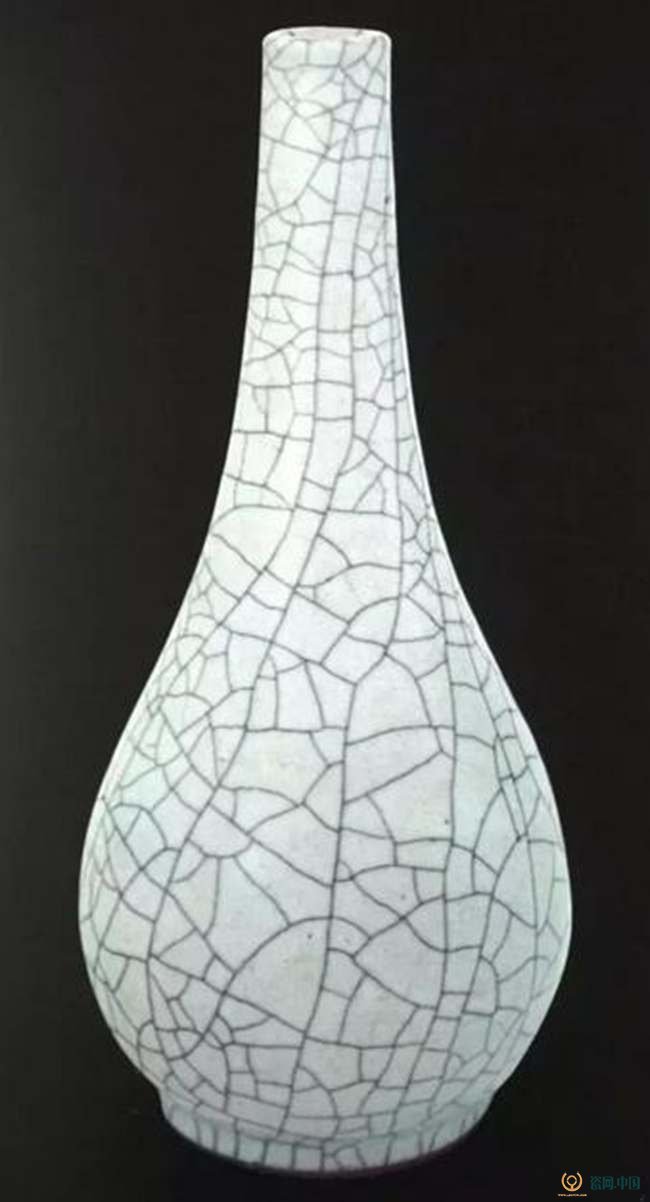

臺北故宮藏 13世紀 月白色釉 哥窯膽瓶

13-14世紀 月白色釉 哥窯膽瓶標本 JHM collection

當代對哥窯名演變的歸納:哥窯之名源自元代哥哥洞窯,明早期,哥哥窯簡稱為“哥窯”。

什么是“傳世哥窯”?--并不一定全部與宋哥窯劃上等號

上海博物館陳克倫館長:“傳世哥窯是一個特定的概念,它是指宮廷舊藏的一批特征相似的器物。”

1992年10月21日-23日,上海博物館“哥窯瓷器學術座談會”

汪慶正館長總結傳世哥窯特征如下:

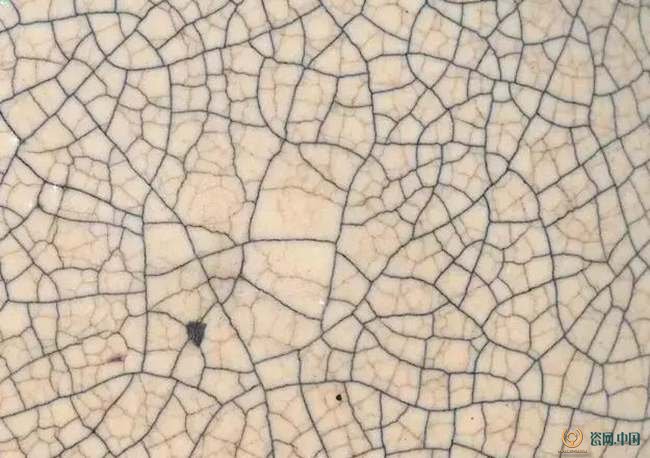

1)多數為米黃色釉、少數是黑胎灰青釉。釉面大小紋片結合,且紋片有色,呈金絲鐵線。

2)多數器物為墊燒。

3)多數為元代流行的器型。

4)爐一類器物,內底常有因套燒而留下的圓形支痕,這種工藝,在宋代和明代都十分罕見。

上海博物館藏 元 米黃釉 哥窯葵口盤

臺北故宮藏 元 米黃釉 哥窯碗

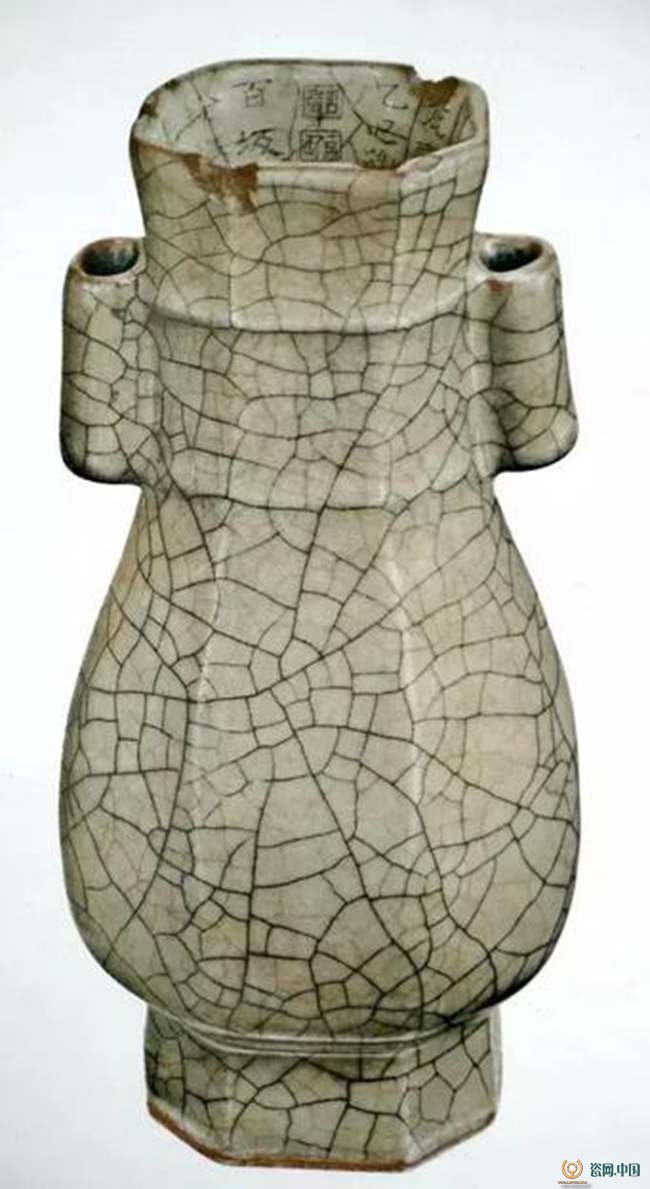

大維德基金會藏 元 米黃釉 哥窯貫耳尊

臺北故宮藏 元 米黃釉 哥窯三足筒爐

臺北故宮藏 元 米黃釉 哥窯高足杯

臺北故宮蔡玫芬認為傳世哥窯:“一類釉色稍灰青,一類稍米黃的青磁,釉面常呈霧面的潤澤,開片細碎,在深色大紋間有淺色細紋。”

南宋-元 米黃釉 哥窯八角小杯 JHM collection

“特征相似” 也是了解哥窯的重要線索。北京故宮的孫瀛洲先生,馮先銘先生,都曾指出哥窯的胎骨、釉色多有變化, 但歸納起來,我們可以了解:

胎質:磁胎、砂胎

胎色:黑灰、深灰、淺黃、土黃

釉色:粉青、月白、油灰、青黃

紋片型:魚子紋(網格紋、梅花紋、細碎紋)、大小格紋(金絲鐵線)

紋色:黑紋、鱔血紋

上海博物館藏 元 米黃釉哥窯盤,示紋片與釉色,為傳世哥窯典范

我的歸納:幾乎所有的傳世哥窯,無論釉色怎樣變化,紋片的藝術效果是最為突出的,在形態上有“百圾碎紋”、“魚子紋”、在紋色上有“鱔血”、“金絲鐵線”,這種以紋片作為主要裝飾效果,是傳世哥窯的核心,也是唯一與汝、官窯不同的關鍵要領。哥窯就是以人為技術化加工突出紋片,來達到藝術目的作品。(黃驥 英國倫敦東方陶瓷學會 會員)