明龍泉窯青瓷劃花投壺(臺北故宮博物院藏)

宋代龍泉窯瓶類器物品種豐富,式樣優美,貫耳瓶即是典型之一。

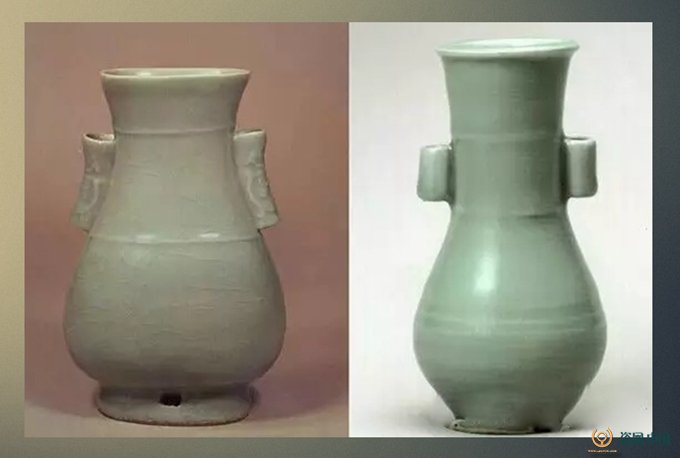

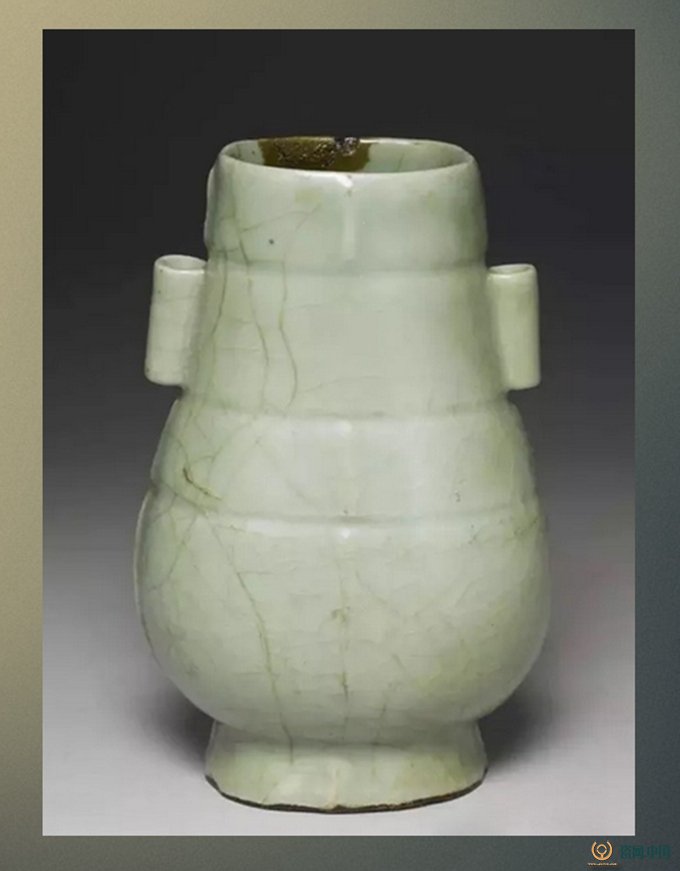

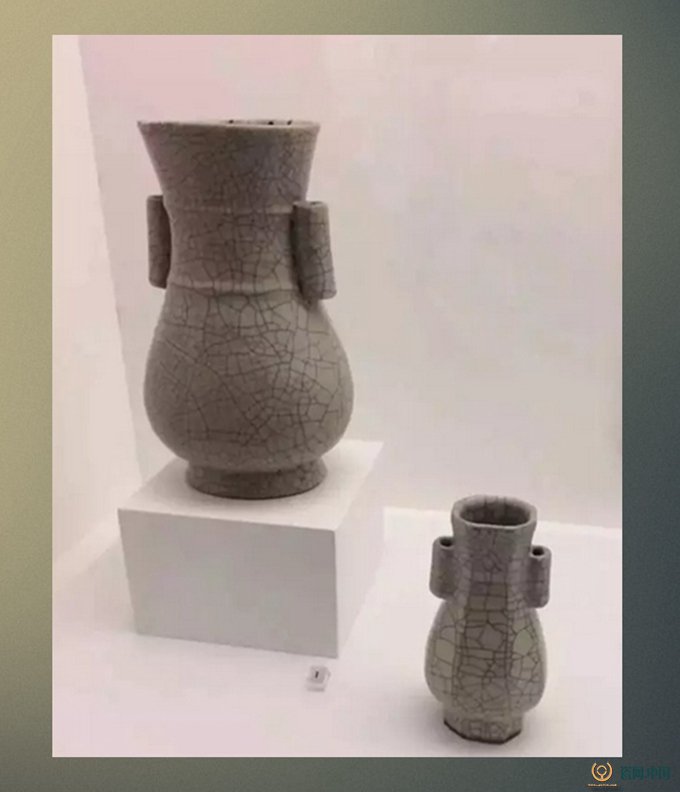

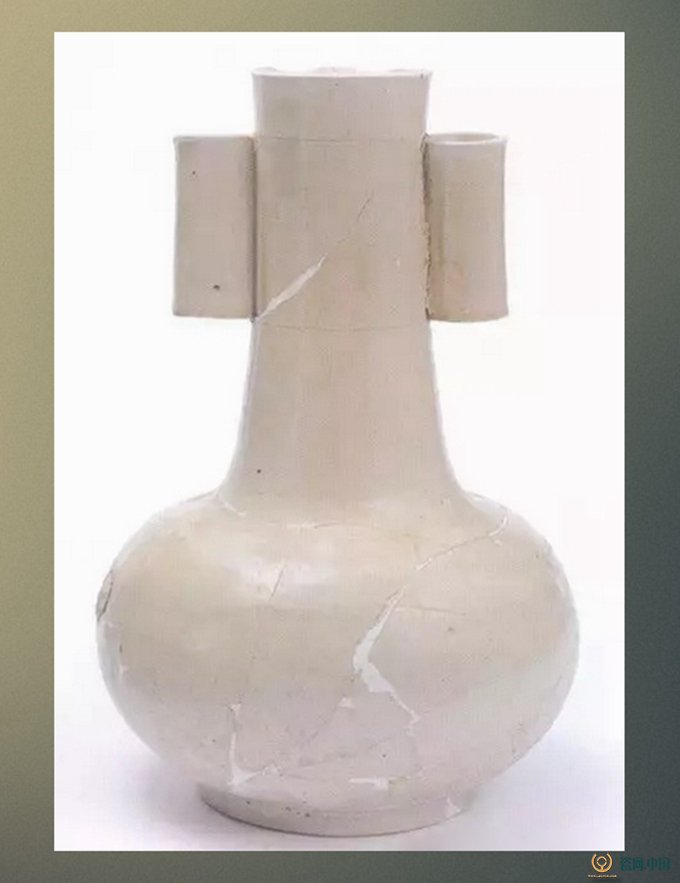

龍泉窯燒制的貫耳瓶式樣有多種,如四川遂寧窖藏出土器物中就有兩類造型迥異的龍泉窯貫耳瓶。其一是長腹式貫耳瓶,敞口,圓唇,束頸,頸部附一對小的管狀貫耳,長弧腹,內圈足。處州青瓷博物館也有類似貫耳瓶(可參見拙著《龍泉窯》頁127圖75),黃釉泛青灰,局部開冰裂紋,為南宋早期制品,而遂寧窖藏出土的這只胎骨厚重,其胎釉特征明顯為南宋晚期制品。兩者在器式細節上有些微區別。另一種是長頸式貫耳瓶,直口,長頸,頸上部附一對管狀貫耳,圓鼓腹,圈足直而略內斂。遂寧窖藏出土的此式貫耳瓶有大小兩種尺寸,小的高度僅16公分左右,大的則有31公分。類似貫耳瓶還見于英國大維德基金會相關藏品(高33.7公分,斷代為元/明)以及杭州元代鮮于樞墓相關出土器物。此式貫耳瓶亦見于哥瓷制品,如1952年上海市青浦縣任氏墓出土的哥窯貫耳瓶(現藏上海博物館),形制上與龍泉窯產品有一定區別:腹扁鼓近荸薺狀,管耳直徑較大,管耳與瓶口齊平。

(左)敞口貫耳長腹瓷瓶(現藏四川宋瓷博物館)/(右)、黃釉長腹貫耳瓶(麗水市處州青瓷博物館藏品)

(左)遂寧窖藏出土南宋龍泉窯大貫耳瓶(現藏四川宋瓷博物館)/(右)、遂寧窖藏出土南宋龍泉窯小貫耳瓶(現藏四川宋瓷博物館)

上海市青浦縣任氏墓出土的哥窯貫耳瓶

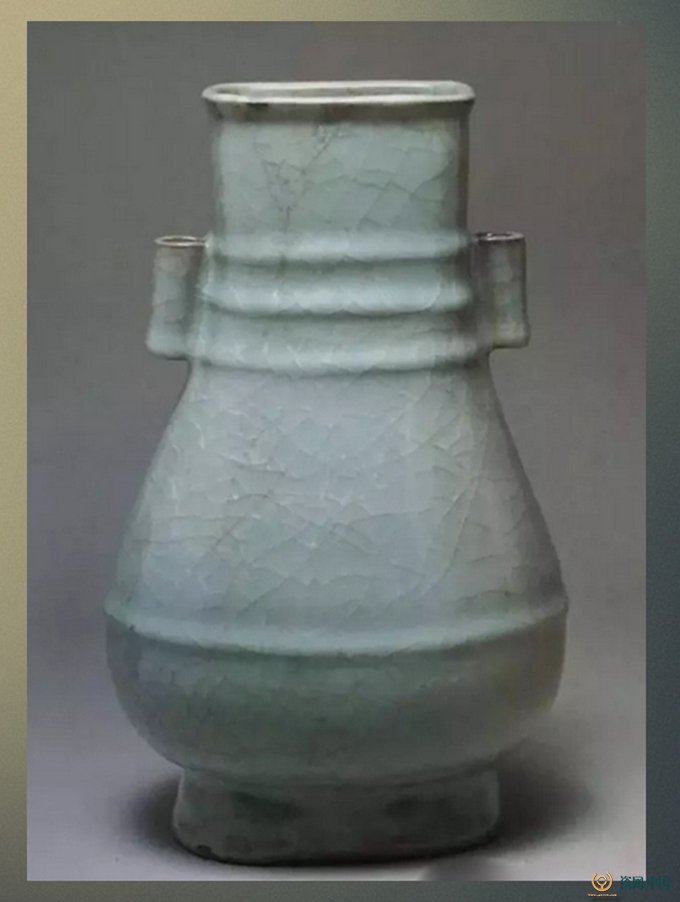

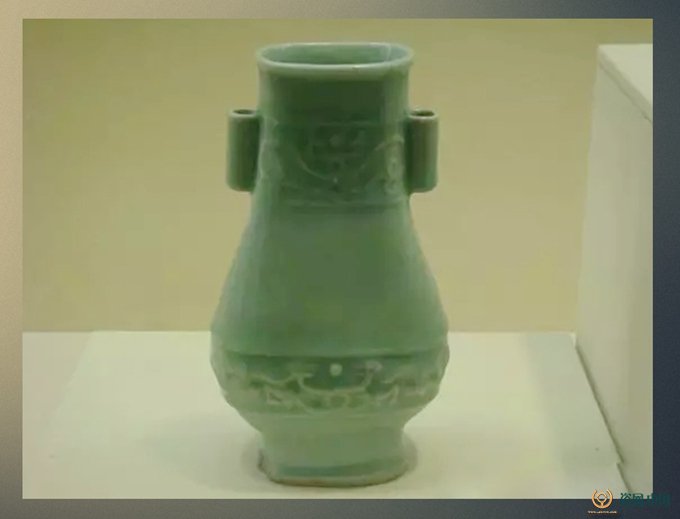

此外還有一種仿青銅壺式樣的貫耳瓶,仿古色彩濃厚,且稱之為仿古式貫耳瓶,可參見日本常盤山文庫相關藏品,整器作橢園形,敞口外撇,碩頸微束,豐腹下垂,高圈足,圈足在器身正面對稱置兩長方形穿孔,頸部上下飾凸弦紋兩道,兩側附管耳一對,管耳裝飾夔龍紋,緊貼瓶頸呈束腰式。另有一種瓶式接近仿古式貫耳瓶,但風格上較隨意,且稱之為仿古變式貫耳瓶。仿古式貫耳瓶除龍泉窯之外,亦有南宋官窯、哥瓷制品。官窯產品制樣嚴謹,仿古近古,最堪見重,具體可參見兩岸故宮博物院相關藏品。哥瓷仿古式貫耳瓶則不乏明仿制品,須審慎明辨。另,韓國新安沉船打撈出的遺物中有一“景德鎮窯青白瓷蟠龍紋貫耳瓶”,頸部和脛部裝飾卷草夔龍紋,與龍泉窯產品具有時代共性,應為南宋晚期至元初產品。

(左)南宋龍泉窯青瓷管耳花瓶/(右)南宋龍泉窯青瓷管耳瓶(日本私人收藏)

南宋官窯貫耳瓶

韓國新安沉船景德鎮影青貫耳瓶

瑞士保爾博物館收藏的哥式貫耳瓶

龍泉窯貫耳瓶從南宋至元明一直有燒制,元明普通產品在形制上變化較大。類似將管耳移植于長頸瓶上,風格纖細。

(左)元龍泉窯六棱貫耳瓶一對(麗水市處州青瓷博物館藏)/(右)元/明龍泉窯青瓷管耳瓶(日本山口縣立荻美術館藏)

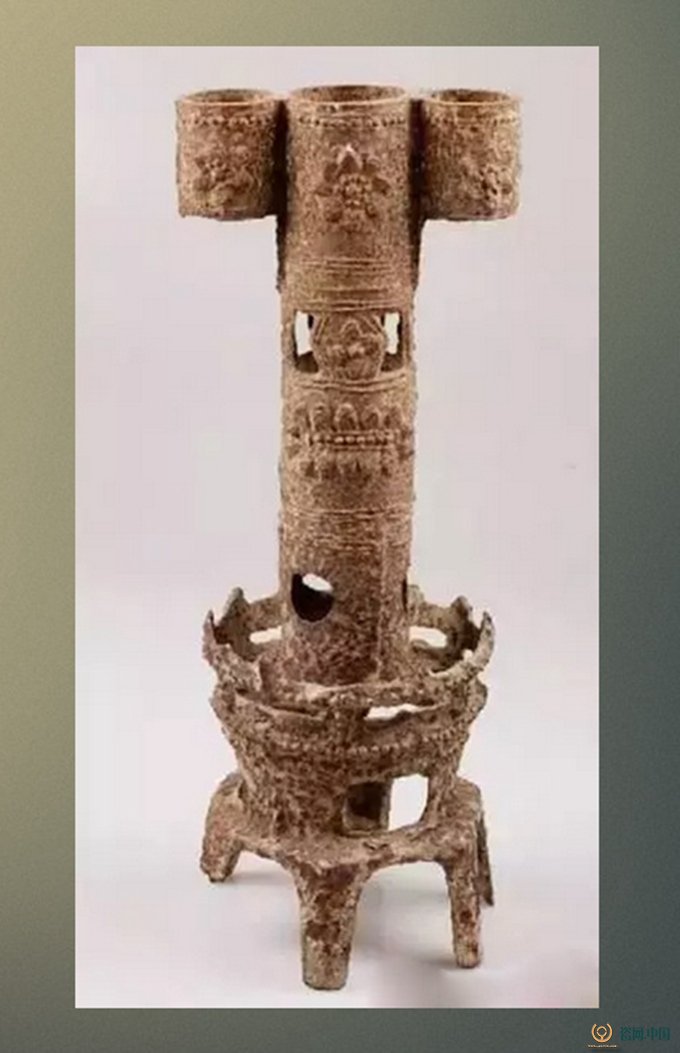

所謂“貫耳”,即以箭穿耳,最早是一種刑罰,后以“貫耳”為投壺活動玩法之一。貫耳瓶的起源和用途,一般認為正是來源于漢代貴族燕樂所用的投壺。關于“投壺”的發展歷史,有很多人考證過,網上這方面的資料比較多,此不贅述,有興趣者可自行查閱。筆者想就龍泉窯這幾種不同式樣的貫耳瓶談些一己之見。上述這幾類貫耳瓶雖都有“貫耳”,實難一以貫之,它們的母型很可能是不一樣的,當然這其中不能排除相互影響或借鑒的因素。比如仿古式貫耳瓶,明顯仿自商周青銅貫耳壺,長腹式貫耳瓶其實也可以歸入仿古一類,但其形制上似乎受到上古其他壺式的影響,其雛形早自新石器良渚文化中的陶器制品,這兩類貫耳瓶稱之為“管耳壺”更合適。

商晚期矢壺 壺內底鑄銘文“矢”字,“矢”為做器者的族名 故宮博物院館藏

至于長頸式貫耳瓶,類似器型最早見于鞏縣窯址出土的“唐鞏縣白釉貫耳瓶”,與前兩類貫耳瓶區別較大,與投壺關系密切,此可從有關投壺圖石刻、繪畫、實物等資料得到佐證。不過漢代石刻拓片投壺圖里的壺都是沒有管耳的,到了五代南唐周文矩的重屏會棋圖,出現了一只插著箭的“貫耳瓶”,再到明宣宗行樂圖長卷中的投壺部分以及《三才圖會》(明王圻、黃晟撰)的投壺圖,投壺工具明確為“貫耳瓶”,對稱的兩管耳正是為“貫耳”玩法所置。僅從繪畫資料的比對發現,漢代到明代投壺,所用之器基本樣制均為直口長頸,多出的兩耳實為后來玩法翻新所需而添設。可資印證的實物資料還有揚州宋代鐵投壺(現藏南京博物院),也是筒形長頸加一對豎直的大管耳。很明顯,要數管耳與瓶口一線齊平的哥窯式貫耳瓶最接近投壺貫耳瓶,宋元龍泉窯長頸式貫耳瓶的兩管耳較細,可能更傾向于一般的陳設使用。而臺北故宮博物院藏“明龍泉窯青瓷劃花投壺”則是標準的投壺樣制,應系宣德朝龍泉官窯器物,是宣宗喜歡投壺活動的實物佐證。(原題目:龍泉窯貫耳瓶及其相關問題)

唐鞏縣白釉貫耳瓶,鞏縣窯址出土,河南省文物考古研究所藏

揚州出土宋代鐵投壺