“中國人尚紅,紅色對我們來說是一個吉祥之色,生命之色。燒造紅釉是非常難的事情,唐代的時候偶然在長沙窯燒造出近似紅色的顏色。宋代也是偶然出現了紅色的瓷器,而且數量非常少。元代以后才能燒造出真正意義的紅釉,明清兩朝就燒得游刃有余。紅釉要求的燒造條件寬容度極低,要1300攝氏度左右的高溫中才可以呈現紅色。”——馬未都《醉文明叁》

窯變紅釉龍王坐像 清雍正 觀復博物館藏 現展出于【相看兩不厭——歷代萌寵展】

窯變紅釉侈口尊 清乾隆 觀復博物館藏

窯變紅釉是清雍正時期模仿宋鈞窯玫瑰紫彩釉斑繁衍出的新品種。瓷器在窯內燒成時由于窯中含有多種呈色元素,經氧化或還原作用,釉面呈現出各種金屬氧化物的呈色。然而窯變主要是氧化銅的呈色,出窯后釉面色彩斑斕,呈現意想不到的效果,因此自古稱之為“窯變”。

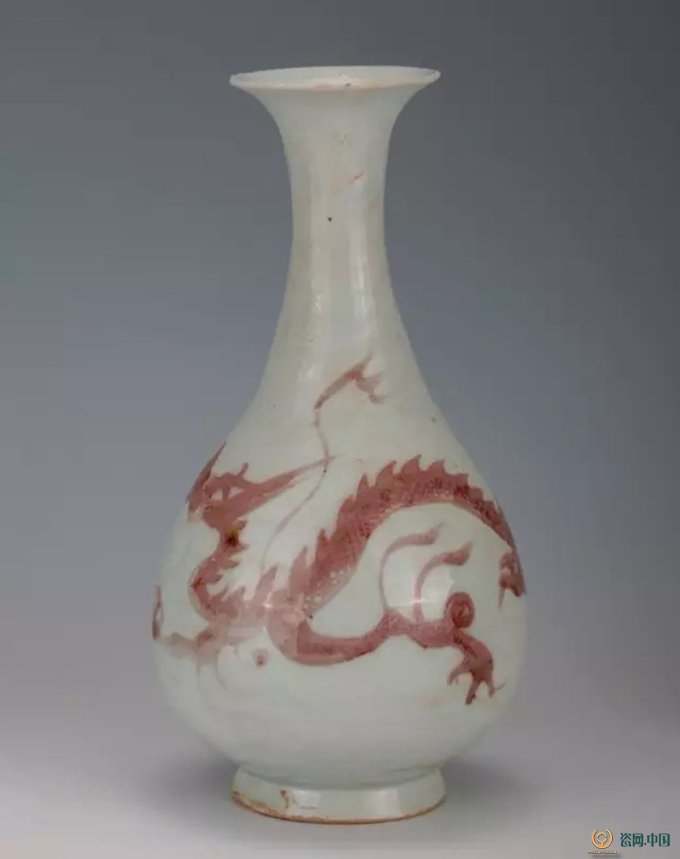

釉里紅玉壺春瓶 元代 觀復博物館藏 現展出于【相看兩不厭——歷代萌寵展】

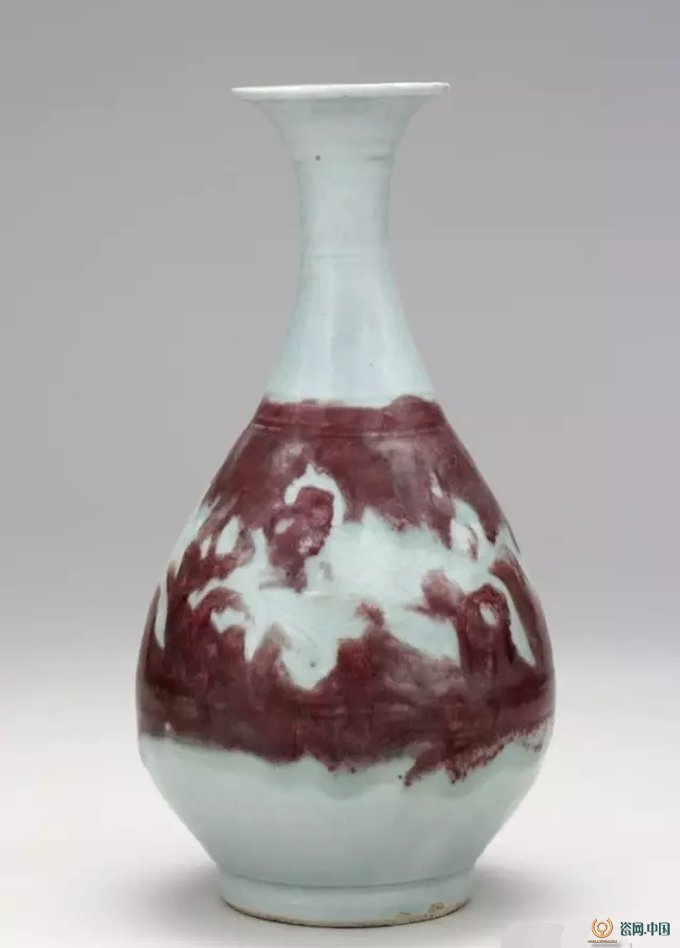

釉里紅玉壺春瓶 元代 大英博物館藏

釉里紅創燒于元代景德鎮,在瓷胎上進行繪畫,然后施透明釉,還原氣氛一次燒成。

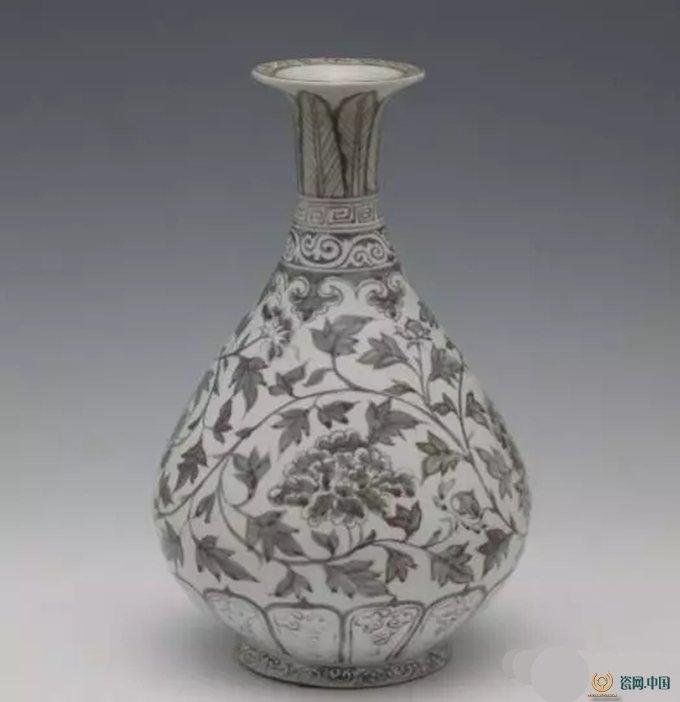

釉里紅纏枝牡丹紋玉壺春瓶 明洪武 觀復博物館

釉里紅執壺 明洪武 大英博物館藏

元末明初釉里紅往往因為發色不好而呈黑色和灰色,燒制成功者不多。

郎窯紅釉長頸瓶 清康熙 觀復博物館藏

郎窯紅是一種高溫銅紅釉,康熙時期江西巡撫郎廷極在景德鎮督造瓷器時創燒而得名,釉色濃重艷麗。有“脫口垂足郎不流”之說,指釉料在高溫下流動性強,致使口沿邊上漏出自然胎色,稱為“脫口”,足部則釉厚色濃乃至積釉成堆。由于施郎窯紅釉的器物在底足處理上都有刀削外足跟的做法,所以釉層不會流到足部或與墊餅粘連,俗稱“郎不流”。

珊瑚紅地五彩棒槌瓶 清康熙 觀復博物館藏

五彩在康熙朝大放異彩,畫面給人以艷麗、硬朗之感,又稱“硬彩”。康雍兩朝用珊瑚紅作地加以彩繪的瓷器品種較少。

胭脂紫釉粉彩萊菔紋小盤 清雍正 觀復博物館藏

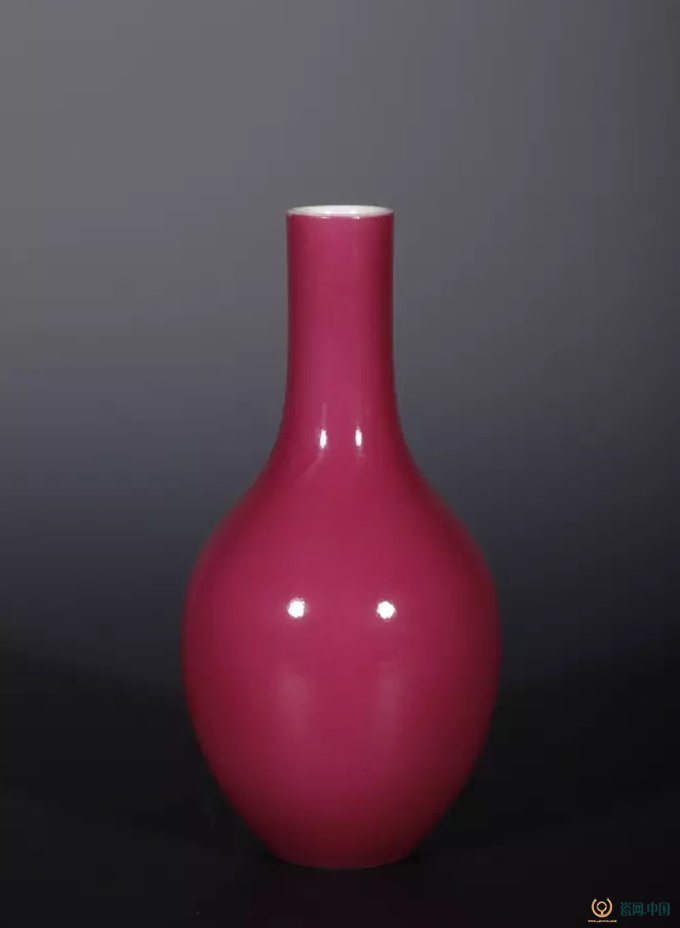

胭脂釉膽瓶(大清乾隆年制款)清乾隆 觀復博物館藏

胭脂紅釉創燒于清代康熙時期,雍正朝產量最大 ,質量最精。因在釉中配入微量金元素,從而得宛若女子妝容的胭脂色,故稱胭脂紅。發色較深的稱胭脂紫,發色較淺的稱為胭脂水。胭脂釉器物以小件為主,多見杯、碗、水盂之類。