我們在博物館展廳里看到的,大多是精美的陶瓷作品或修復(fù)而成的陶瓷器,而在令人眼花繚亂的陶瓷之間,你是否會(huì)注意到一些展品:它們十分質(zhì)樸、有點(diǎn)奇怪、好似工具,擋不住心生“這是什么”的疑問。其實(shí)它們是默默付出的“幕后工作者”——沒有紋飾裝飾和釉彩光環(huán)的加持,是最不起眼的“工具人”,而恰恰是它們,才成就了陶瓷的精致與美麗——它們就是窯具。

窯具,廣義上指窯場制作陶瓷器而使用的工具總稱,一般概念上是伴隨陶瓷燒制過程中在窯爐內(nèi)使用的輔助工具。使用窯具的目的在于減少廢品出現(xiàn)和提高窯室空間利用率,其在陶瓷焙燒過程中對(duì)坯件起到間隔、承托、保護(hù)等作用。

色彩多樣、造型多變的陶瓷,背后都離不開窯具的創(chuàng)造與使用。根據(jù)使用功能,窯具大致可分為墊燒具、支燒具、裝燒具和測溫具。

墊燒具

墊燒具,也稱間隔具,是裝燒過程中置于坯體之間的起間隔作用的窯具,常見的有墊珠、支釘、墊圈、墊餅等。墊燒具有效防止了釉的粘結(jié),使得陶瓷器物可以向上一層一層摞起來進(jìn)行疊燒,充分利用窯室豎向空間,提高了產(chǎn)品的燒造數(shù)量。

東漢時(shí)期,湘陰青竹寺窯的裝燒是用玉璧形墊圈、圓形墊餅間隔器物。

東漢-三國 玉璧形墊圈(殘)

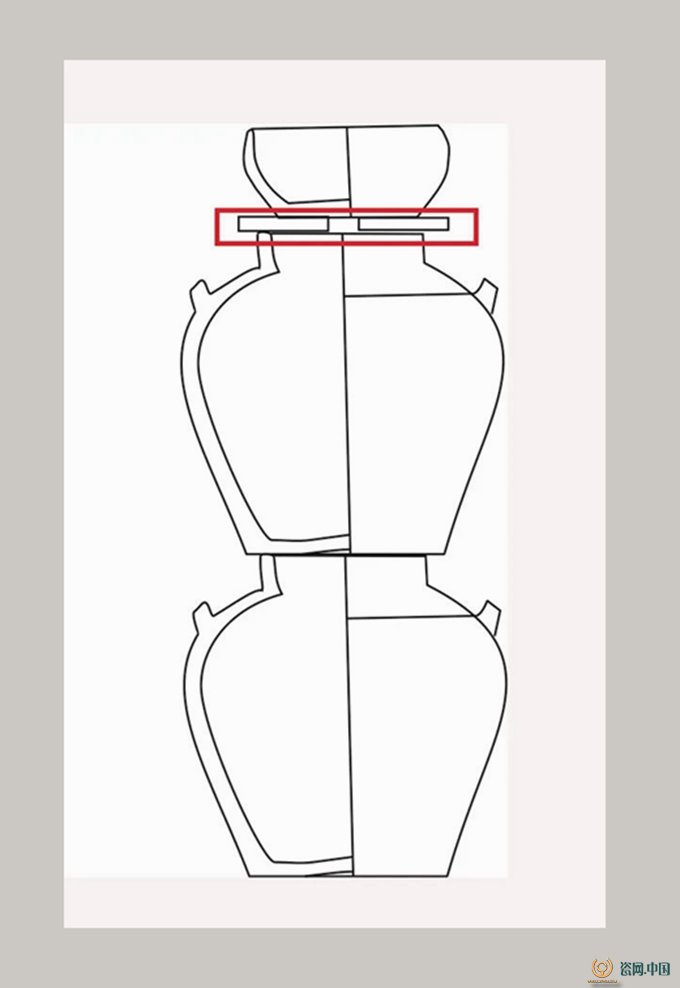

青竹寺窯器物疊燒示意圖

湘陰青竹寺窯出土 湖南省文物考古研究所藏

到了西晉后期,岳州窯開始采用齒狀支釘作為間隔具,器物內(nèi)底常見有支釘痕跡。

晉—隋時(shí)期各類間隔具

三足墊圈

乳釘足墊環(huán)

齒狀支圈

環(huán)形墊圈

以上皆為湘陰馬王墈窯出土,湖南省文物考古研究所藏

東晉時(shí)期青瓷碗,內(nèi)底有明顯的支釘疊燒痕

漢壽大嶺上咸康三年墓出土 湖南省文物考古研究所藏

五代北宋時(shí)期,燒制青瓷為主的衡州窯系,生產(chǎn)的碗盤類產(chǎn)品多以墊圈間隔相疊,匣缽(后文詳細(xì)介紹)裝燒。

北宋 帶乳狀支釘?shù)沫h(huán)形墊圈

青瓷花口盤內(nèi)底,粘連墊圈

兩者皆為衡南云集窯出土,湖南省文物考古研究所藏

而到宋元時(shí)期以燒制多色釉和彩繪瓷為主的衡山窯系,碗類多用支釘間隔疊燒。

盞底足,粘連三個(gè)泥質(zhì)支釘

南宋 醬釉盞 衡山窯出土

湖南省文物考古研究所藏

支燒具

支燒具是承托器物到合適位置的窯具,一般安放在窯床上,使用的時(shí)候足或齒口朝下,托面朝上。這類支燒具抬升了器物的高度,使其遠(yuǎn)離窯室底部溫度較低的地方,避免出現(xiàn)生燒器,也就是沒有燒不透的次品;同時(shí)支托在窯床和陶瓷器物之間,可以防止砂石污染陶瓷器的底部或釉面。這類窯具的使用能更好利用窯室內(nèi)的溫度,追求的是產(chǎn)品質(zhì)量的提升。

晉—隋 齒狀支座 湘陰馬王墈窯出土 湖南省文物考古研究所藏

唐 圓筒形陶支墊 長沙銅官窯遺址出土 長沙市博物館藏

南宋 喇叭形支座 允山玉井窯出土 湖南省文物考古研究所藏

裝燒具

朱琰在《陶說》中載:“瓷坯宜凈,一沾泥滓,即成斑駁,且窯風(fēng)火氣沖突傷坯,此所以必用匣缽也。” 匣缽是陶瓷燒成過程中保護(hù)器物的裝燒具,而正是匣缽在燒造過程中為陶瓷坯體創(chuàng)造了較為潔凈的燒成環(huán)境,使得釉層不易受污染;耐火材質(zhì)的匣缽也保護(hù)了坯體受熱均勻,防止其因膨脹或收縮導(dǎo)致破裂。

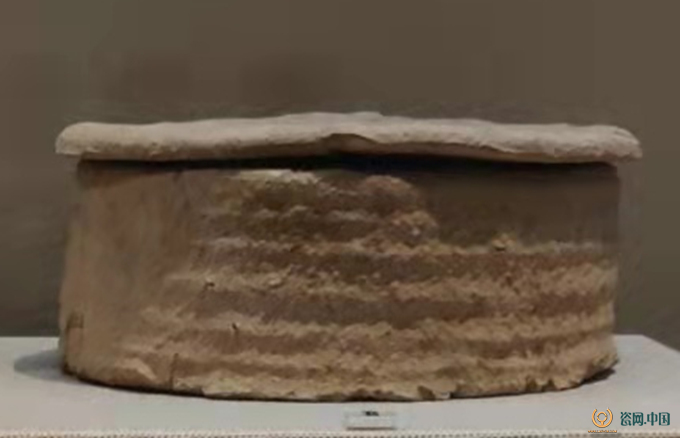

匣缽的出現(xiàn)是中國陶瓷史上具有里程碑意義的發(fā)明之一,極大提升了瓷窯的產(chǎn)量和質(zhì)量。早在東晉時(shí)期,岳州窯出現(xiàn)了筒形匣缽,是目前所知最早采用匣缽技術(shù)的窯口之一。

湘陰馬王墈窯窯床及殘存的匣缽

唐代匣缽、匣缽蓋

長沙銅官窯遺址出土 長沙市博物館藏

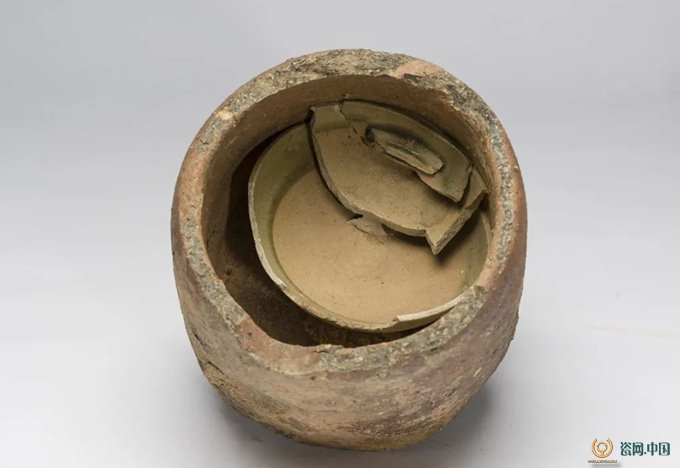

匣缽在使用時(shí),是將器物以墊燒具間隔,放置于匣缽內(nèi),匣缽層層壘疊,最上層覆以匣缽的蓋進(jìn)行密封,類似蒸包子饅頭時(shí)用的籠屜,這樣既能安放穩(wěn)定又增加了裝燒的數(shù)量。在我們展廳內(nèi)展出的幾件匣缽裝燒件,窯具與器物粘黏在一起,其實(shí)這是燒造失敗的產(chǎn)品,但卻為我們了解和復(fù)原陶瓷的燒造工藝留下了最好的示例。

南朝筒狀匣缽

湘陰馬王墈窯出土 湖南省文物考古研究所藏

北宋 匣缽裝燒件 邵陽召伯窯出土 湖南省文物考古研究所藏

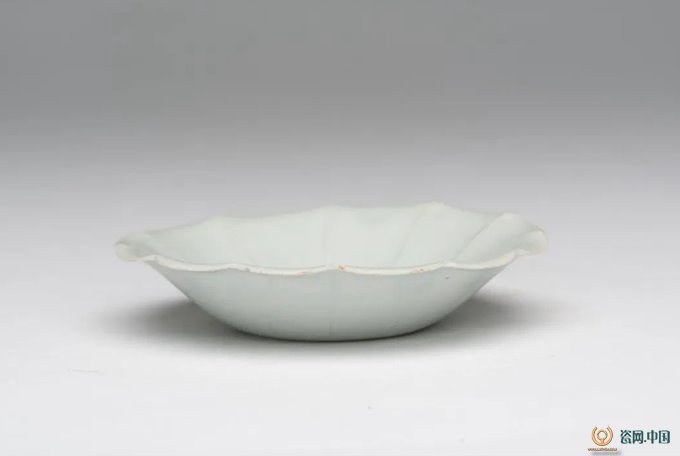

數(shù)量眾多的普通日用瓷器,通常是一個(gè)匣缽疊燒多個(gè)器物,器物表面施半釉或者在內(nèi)底施釉后刮去一圈,以防止器物粘連。這一圈無釉處即為澀圈。而昂貴的精致細(xì)瓷則是一個(gè)匣缽裝燒一件器物,不用疊摞器物,內(nèi)施滿釉,釉色瑩潤。

日用瓷器

南朝 青瓷碗、盞一組 湘陰馬王墈窯出土

元 青白瓷碗 寧鄉(xiāng)沖天灣遺址出土

元 青釉蓮瓣紋盤 醴陵唐家坳窯出土

以上三組為湖南省文物考古研究所藏

精致細(xì)瓷

南朝 “太官”碗底殘片 湘陰馬王墈窯出土 湖南省文物考古研究所藏

北宋 景德鎮(zhèn)窯青白釉十二出葵口碟

北宋 耀州窯青釉斗笠瓷盞

后兩件器物為岳陽茆山宋墓出土,岳陽市博物館藏

湖南地區(qū)在南宋晚期至元代,陶瓷器以芒口覆燒和青白釉瓷為主要特征。芒口是指一部分碗盤等瓷器的口沿?zé)o釉露出胎骨的那一圈。芒口器一般胎體輕薄,口沿刮釉,置于支圈與墊缽的組合窯具內(nèi)覆燒。這類窯具不僅有量產(chǎn)的功效,同時(shí)也相當(dāng)于一個(gè)裝燒的匣缽,可以起到遮擋窯灰的作用,使產(chǎn)品的釉色均勻且少雜質(zhì)。

南宋裝燒具與青白瓷器

支圈與墊缽

青白瓷芒口碗

青白瓷芒口盤

以上皆為醴陵唐家坳窯出土,湖南省文物考古研究所藏

測溫具

火照是陶瓷燒造時(shí)測定窯內(nèi)溫度的標(biāo)樣試片,相當(dāng)于窯內(nèi)燒造情況的“晴雨表”。在《陶記》上載 :“火事將畢,器不可度,探坯窯眼,以驗(yàn)生熟則有火照”,就是使用火照觀察窯溫,判斷何時(shí)可以止火。其實(shí)火照很像我們做飯時(shí)“被試吃的菜”,但不同的是在陶瓷燒造過程中窯爐是不能打開的,要想知道陶瓷的燒制情況只能通過火照,在需要驗(yàn)火時(shí)用鐵鉤將它釣出來,觀察其燒制情況來及時(shí)判斷和掌握窯內(nèi)溫度和氣氛變化。

唐 火照 長沙銅官窯遺址出土 長沙銅官窯博物館藏

火照本身多用殘片制成,上端有圓孔,使用時(shí)將其插入底座或鋪滿砂粒的匣缽內(nèi),放于窯內(nèi)從觀火孔可以看到的位置,也方便取出。火照的使用能大大提高瓷器的成品率和燒成質(zhì)量。

南宋 火照 醴陵唐家坳窯出土 湖南省文物考古研究所藏

從簡單走向復(fù)雜,從實(shí)用走向裝飾,因?qū)γ赖南蛲c追求,人們不斷探索和精進(jìn)陶瓷制作技術(shù)。窯具的使用和改良是其中重要的一環(huán)。雖沒有華麗的外表,鮮少被人們重視,但窯具實(shí)是創(chuàng)造陶瓷美的基礎(chǔ),是瓷器的精致化的最佳輔助,是窯業(yè)技術(shù)發(fā)展的衡量標(biāo)準(zhǔn)。通過窯具留下的蛛絲馬跡,除了歷史與美,我們也可以探索陶瓷里的更多秘密。