對茶葉末釉的稱贊,最廣為流傳的,是清末寂園叟《陶雅》中的這段文辭:“茶葉末黃雜綠色。嬌嬈而不俗。艷於花。美如玉。笵為瓶。最養(yǎng)目。”

此話聽起來頗誘人。但,且不論茶葉末釉是何等風姿,單是細審話中言語,即覺不妥。第一句無疑是對茶葉末釉的描述,這等表述,雖無甚精彩,亦算不得精準,但大體上是不錯的。而后面的幾句,就有些讓人摸不著頭腦:既是黃雜綠色,如何嬌嬈?古瓷素三彩中常有此色調(diào)的搭配,嬌嬈卻是如何都說不上的。艷于花,就更離譜。茶葉末釉的特點恰恰是“古雅幽穆”,如何艷,且艷于花?好在書中還有對茶葉末釉比較細致的描述,否則,真要懷疑作者是否見過茶葉末釉瓷器了。只是現(xiàn)今說起茶葉末釉,無不引出此句,如果要評價,這句話恰恰是最大的誤導。對古人之盲從,此見一斑。

何為茶葉末釉?比較科學化的說法是:一種失透的鐵、鎂質(zhì)結晶釉。科學的描述,于欣賞總是無甚助益。對茶葉末釉的考證與分類,對欣賞者而言,也并沒有什么特別的意義。簡單的說,茶葉末的的產(chǎn)生,根據(jù)考古的明證,已推溯至唐代。唐時耀州窯,燒制了大量的茶葉末釉,上佳者,近于清代官窯。唐之后,雖然茶葉末釉并未銷聲匿跡。但似乎已淪為一種副產(chǎn)品,甚至是殘次品,是一種工藝上的失敗。這種失敗一直延續(xù),直到清代,搖身一變,成為宮庭秘釉,僅供皇室珍賞。

歷史的看,我們不得不佩服清初幾位皇帝的審美品味與眼光,產(chǎn)生出化腐朽為神其的強大力量。雖然在世界范圍內(nèi),至今仍未見康熙茶葉末釉傳世器。但古人的記載中,所謂官窯秘釉的清代茶葉末釉出現(xiàn)于康熙一朝。而盛于雍正、乾隆兩朝,傳世的器物中,最優(yōu)秀的制作都出于這兩個時期。兩朝的茶葉末釉器又各有特點,雍正一朝偏黃,稱鱔魚黃,乾隆一朝偏綠,稱蟹甲青。但有如青釉之定名如冬青粉青等,雖有色調(diào)的差別,卻無嚴格的界線,此間,觀者的主觀感受亦是影響頗巨。所以,單色釉之賞,如專注于名稱,全然舍本逐末。

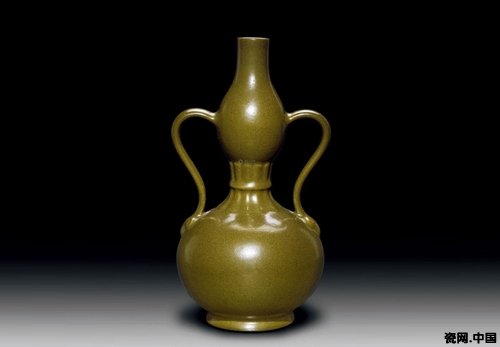

對茶葉末釉之賞,仍需從茶葉末釉本身的特點說起。茶葉末釉,總體而言,呈一種暗黃綠色,深沉凝重,極有古意。故茶葉末釉之器形,多仿古制,尤以仿青銅器為多,而無成化青花般精巧輕靈的小件。所謂“古雅幽穆”,是極傳神的表達,一來是釉色,二來是器形,所傳達出來的審美述求,給人深刻的印象。

雖則茶葉末釉極為雍正乾隆兩朝皇室所重,亦為文人雅士所賞,卻極少流布民間。一來茶葉末釉歷代謂之“宮庭秘釉”,雖然釉料的配方和燒制工藝得不到嚴格的保密,民窯作坊亦有燒制,但畢竟是屬于頂尖的工藝,一般作坊難以制造。即便當代,亦是如此。二來普通百姓的審美情趣,自是以漂亮熱鬧為宜,單色釉自然不如青花粉彩,而茶葉末更是難以吸引尋常人家的目光。

今時今日,現(xiàn)代科技之發(fā)達已遠非當日可比,但茶葉末釉之燒制,仍僅限于少數(shù)高手作坊。雖然好的仿制,甚至頻頻現(xiàn)身歷年拍賣會中,或為藏家所識所寶。要燒成一件完美無缺的器物非常難得。所以,茶葉末釉一直是中國陶瓷中稀有的藝術釉品種之一。

《茶葉末釉天球瓶》于20世紀80年代末,以煤窯燒制而成。其造型渾厚古樸,紋飾雕刻精美,釉色蒼古純正,釉面滋潤、結晶自然。整器色調(diào)沉穩(wěn),給人以古樸清麗、氣質(zhì)高雅之感,為當代茶葉末釉中的精品,于2005年入藏綠寶石藝術陶瓷館。