清《泰山道里記》:“長城嶺北為秋遷臺,山高陰寒,多積冰,日冰臺,經夏始解,又名冰泉。北經龍峽入印度泉。秋遷臺西為玉皇嶺,下有蔚溝臺。

《永樂大典》:“長城嶺,《濟南志》:在章丘縣南五十里仲宮鎮。南又十里有漢武帝望祀蓬萊處,基址尚存。

《泰山道里記》:仙臺嶺即長城嶺。其上有石臺二:日南拱,日北拱,遙相對詩。《山東通志》謂漢武帝于此望祀蓬菜。

清陽臺,亦清涼臺,乃史載之南拱(南臺)之遺址也,前述瓦子嶺乃北拱(北臺)也!瓦崗賽遺址乃藥鄉森林公園大門附近之市場農家樂所占之地。

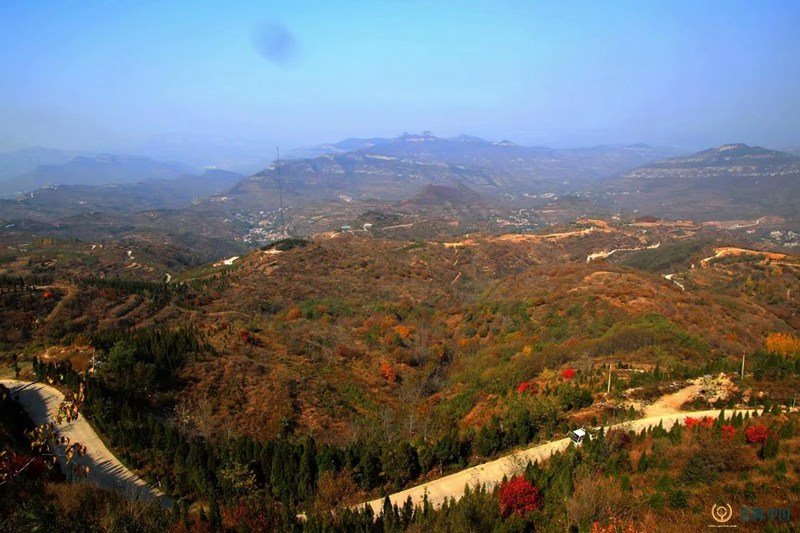

據著名的泰山學者李繼生先生研究介紹,長城嶺在泰山主峰借頂之北的南北分水嶺上,清陽臺區域就是這段長城嶺的連接地帶,西鄰摩天嶺和釘頭崖,東望天馬頂。當年修筑長城到了險峻的“蔣山”,難度極大而不易施工,工頭匯報上去,傳說齊靈公卻在此將領工大將斬首示眾,并用大鐵釘釘到懸崖上了,以威逼修造,后人稱之謂“釘頭崖”。齊長城于是“一降四十里”,在這山脊線上至今找不到任何長城遺址,說明這個古老的傳說是真有其事。

正因此處較為平整,商以至春秋都有祭山和商旅驛站遺跡,遂之亦成為秦漢帝王封禪泰山時在此大建行言、大修望仙臺的場所。秦始皇更是在清涼臺建望仙臺,遙祭東海。后來,這一帶也成了陪未農民起義軍賣建德部和唐末黃巢起義軍安營扎親的地方了。至抗日戰爭時,這一帶又成了泰歷大隊點燃抗日燥火的游擊區。

以清陽臺遺址為代表的這區域,或作為春秋秦漢“望仙臺“秋遷臺”,或作為祭封泰山的皇家行宮,或作為農民軍的“校場”,或作為齊魯商賈的“驛站”,它在農耕的冷兵器時代,已經是一種文化的象征了。

清陽臺遺址附近養雞場的陳先生說,他是菜皓溝村人,祖上是肥城人,清朝未年遷來此處建村,聽祖上說來時此處林茂草密,土壤肥厚,泉水密布。然祖上說,朝廷地方官嚴令,不許開屋古舊遺址。那時,清陽臺上尚有千多年前的古大殿臺基清涼臺東部不遠的瓦崗寨,如今的馬路市場農家樂的地方,那時候叫“校場”,說是練兵的地方,一條石板古道,都叫御道,是古代皇帝留下來的,誰也不敢損毀,到文革時期,他們村的書記帶頭“破四舊”,自己占了清涼臺上的幾分平地,自己耕種,秦磚漢瓦一概丟棄到北邊座下或倒入西溝,他小時候還經常見到一堆一堆的呢。再后來又號召種樹,山坡下的瓦塊估計也都不知埋到那個深溝里去了。