華夏文明源遠流長,隨著歷史的發展,我國各個時期的文化全部匯成中華民族的文化長流。其中影響深遠的寺洼文化,提起寺洼文化想必很多人不是很了解,而說起寺洼文化我們不得不先來了解一個人,安特生。

民國時期,安特生經過不懈努力,先后發現了我國的北京周口店遺址、河南仰韶文化遺址、半山遺址和齊家坪遺址等等,均是中國史前極為重大的發現,安特生也因此被譽為我國的“仰韶文化之父”。上世紀20年代,安特生在蘭州征集彩陶,他從臨洮縣一個小貨攤上發現了一件破舊的彩陶罐。

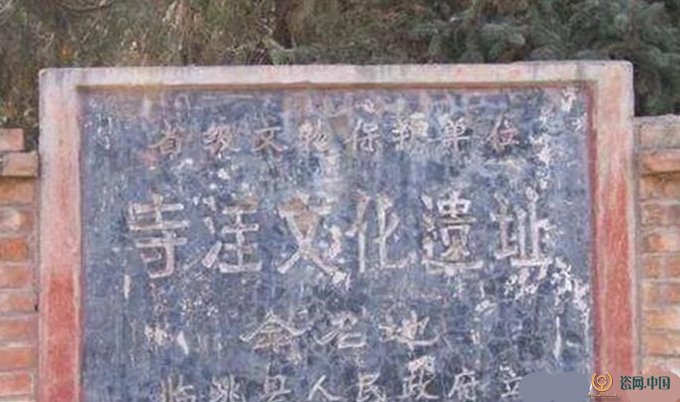

后來,安特生對破舊陶罐仔細研究后,認為這件文物的意義影響深遠,隨后在當地傳教士的幫助下,在臨洮衙下集寺洼山發現了以馬鞍口素陶罐為特征的寺洼文化遺址。寺洼文化遺址作為黃河上游史前文化的典型代表,寺洼遺址出土陶器聞名全國,而馬鞍形口罐是最有特色的陶器。

寺洼文化遺址,主要分布在蘭州以東的甘肅省境內,并擴及陜西千水、涇水流域。墓葬多土炕,形若覆斗,葬具有棺或棺槨,有單人墓葬、合葬墓和火葬墓。隨葬品有陶器、青銅器、裝飾品和牛羊馬的骨骼。少數的墓葬坑中也發現了殉人和陪葬的車馬,可見當時已經進入到了奴隸社會,當時的青銅器有戈、矛、鏃、刀和鈴等。

1958年,考古專家在莊浪縣柳家村發現了一座古墓遺址,而作為渭河流域第一處寺洼文化遺址,這座遺址的發現引起了考古界的極大關注。考古專家在清理墓葬遺址時,出土了大量的陶器和青銅器,其中有一件絕世珍寶,它就是鈴首銅短劍。它鑄造精美、器型獨特、保存完好,在1996年被國家確認為國家一級文物。