石器的制作是史前人類社會最重要的手工業(yè)生產活動之一,故被作為人類早期歷史發(fā)展階段的重要指征,并以此命名為石器時代,后來又根據石器的制作技術和特征,進一步區(qū)分為舊石器時代和新石器時代。同時,石器作為史前時期的主要生產工具,成為評估社會生產力發(fā)展水平的基本標志。

在中國,當人類歷史發(fā)展到新石器時代晚期的龍山文化階段,社會經濟已經得到極大的發(fā)展,人類創(chuàng)造的物質財富也相對較為豐富。社會成員占有財富的欲望導致社會分化加劇,其后果就是社會分層的制度化傾向不斷發(fā)展,從而產生了階級和早期國家,推動人類進入文明社會的歷史發(fā)展階段。

作為最重要生產工具的石器,在龍山文化時期是如何組織生產的,是否存在著分工明確、生產先進、有一定流通區(qū)域的專業(yè)化生產,對于研究當時的社會無疑具有重要意義。下文將以兩城鎮(zhèn)遺址的龍山文化石器生產為中心,兼及其他龍山文化遺址出土的石器,對這一問題進行分析和探討。

一、兩城鎮(zhèn)遺址的龍山文化石制品

位于魯東南沿海地區(qū)的兩城鎮(zhèn)遺址,是最早發(fā)現(xiàn)并進行過發(fā)掘的龍山文化遺址之一。1998~2001年,中美聯(lián)合考古隊對兩城鎮(zhèn)遺址進行了四次發(fā)掘。這一輪發(fā)掘的面積雖然不大,但采用了系統(tǒng)收集資料的精細發(fā)掘方法,如對全部發(fā)掘出來的土進行過篩,系統(tǒng)采集各單位的土樣進行水選等。這一方法的實施,發(fā)現(xiàn)了許多以往傳統(tǒng)發(fā)掘方法難以發(fā)現(xiàn)的小微遺物,如各種植物的種子和微型石片等。這些發(fā)現(xiàn)對于認識和研究當時的生業(yè)經濟和手工業(yè)經濟奠定了堅實的基礎。

兩城鎮(zhèn)遺址出土的石器種類豐富,從成品石器方面看,與其他龍山文化遺址的石器沒有大的差別。總體而言,石制品種類主要有斧、錛、鑿、鏟、鐮、刀、鉞、鏃、矛、磨棒、杵、拍子、紡輪、調色板、裝飾品和錘、磨石、打磨器,以及生產石器的備用石料、制作石器過程中產生的廢料等。按通常的分類標準,斧、錛、鑿主要是用來砍伐和加工木材的工具,有一種小型石錛,或認為主要是分解木材用的石鍥;鏟、鐮、刀主要是用于翻土和收獲農作物的工具;鉞、鏃、矛既是戰(zhàn)爭的武器,也可以用于狩獵活動;磨棒、石杵極少,是用于加工植物類資源的工具;拍子過去一般認為是用來打磨陶器,本次發(fā)掘的拍子,經微痕分析等手段研究,認為是加工動物毛皮的工具,似與制陶無關;紡輪用來紡線,是紡織手工業(yè)工具;調色板是調制繪畫顏料的工具,而裝飾品則多用于人體裝飾;最后一類,石錘、磨石和打磨器等,則是用來制作石器的工具,這一類遺存以往發(fā)現(xiàn)甚少,但對于石器的生產又十分重要,是本文重點討論和分析的內容。

從龍山文化石制品的出土數量和生產過程不同階段的石制品種類兩個角度,來分析和總結兩城鎮(zhèn)遺址的發(fā)掘資料,可以歸納出以下顯著特點。

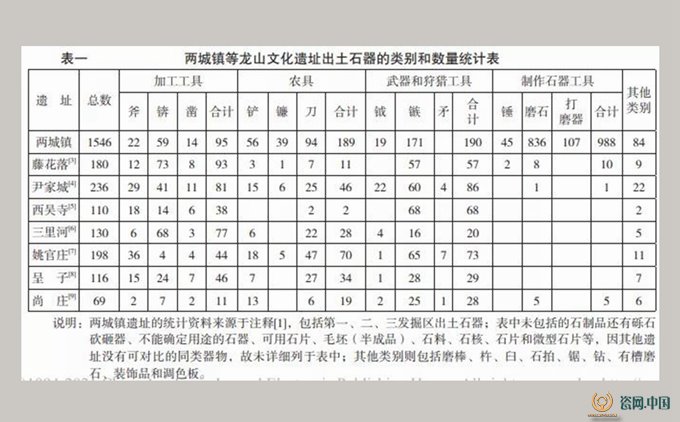

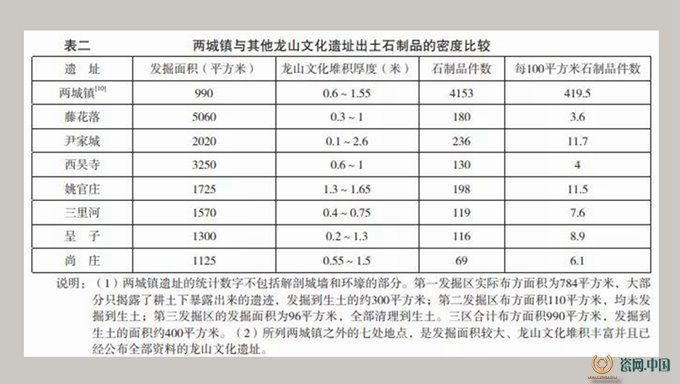

1.遺址出土的石制品數量龐大。在三個發(fā)掘區(qū)990平方米的布方范圍內,發(fā)掘出土的各類石制品多達4153件,遠遠超出海岱地區(qū)同時期的其他龍山文化遺址(表一)。從每百平方米出土石制品的密度來看,兩城鎮(zhèn)遺址是所對比其他遺址中出土石器最少的藤花落遺址的約117倍,是出土石器最多的尹家城和姚官莊遺址的約36倍(表二)。在兩城鎮(zhèn)遺址的三個發(fā)掘區(qū)中,只有約40%的面積發(fā)掘到了生土,其他部分只是揭露了耕土層之下的部分遺跡。即使如此,這一對比數據也是遠遠超出了正常的范圍。

當然,作為與兩城鎮(zhèn)進行對比的藤花落等七處遺址,發(fā)掘時對地層和遺跡中的文化堆積土僅憑肉眼挑選,沒有進行過篩和采樣水洗的特殊處理,這種做法可能會遺漏一些小微型石制品。但對于個體較大的成品和半成品石器,如有比較好的磨面的磨石、已經打制成形甚至琢制成器的半成品石器等,在田野發(fā)掘中則不會被錯過和遺漏。所以,這一組數據的對比可以說明龍山文化時期石器生產中的一些問題。

2.石制品的種類十分豐富。其中既有成品,也有半成品和石料,還有制作石器過程的不同階段遺留下來的廢料。特別是在石器生產的預備階段準備的石料,石器加工的第一道工序——打制成形過程中產生的各種小石片,第二道工序——琢制成器過程中產生的碎小石渣等。這幾類遺物的發(fā)現(xiàn),表明兩城鎮(zhèn)遺址的第一發(fā)掘區(qū)曾經是集中進行石器生產的場所。

3.石制品中最具特色的石器為磨石(包括定名為研磨器的石器),其有三個顯著特點。一是出土的數量非常多,其絕對數量是海岱地區(qū)目前其他所有經過發(fā)掘的新石器時代遺址出土磨石總和的若干倍;二是在兩城鎮(zhèn)遺址第一發(fā)掘區(qū)中,從早到晚各個階段磨石的數量均很多,在各類成品石器中所占比例約在30~50%之間;三是絕大多數磨石的正反兩面均有較好的磨面,系經長期使用所形成。

4.遺址內不同區(qū)域出土石制品的數量和密度存在明顯差別。兩城鎮(zhèn)遺址的發(fā)掘工作分為三區(qū)。第一、二區(qū)相距較近為88米。第三區(qū)位于兩城鎮(zhèn)村中,與前兩區(qū)相距較遠,直線距離近400米。

位于遺址西部的第一發(fā)掘區(qū),距離西側的外圈環(huán)壕不足百米,屬于遺址邊緣地帶。在784平方米(實際發(fā)掘到生土的面積為300平方米)的布方范圍內,共出土各類石制品3409件。與第一發(fā)掘區(qū)相近的第二發(fā)掘區(qū),揭露面積約110平方米,這里只發(fā)掘了耕土層下的部分堆積和遺跡,共出土石制品122件。相距400米之外的第三發(fā)掘區(qū),位于內圈環(huán)壕和中圈環(huán)壕之間,在96平方米的面積內(全部發(fā)掘到生土),共出土石制品41件;無論是總量還是石制品在文化堆積中的分布密度,均明顯少于第一、二發(fā)掘區(qū)。

二、關于制作石器的工具

兩城鎮(zhèn)遺址出土的龍山文化石制品中,最為引人注目的是存在大量制作石器的工具,主要有三大類,即石錘、磨石和打磨器,其中以磨石的數量最多。

(一)磨石

兩城鎮(zhèn)遺址出土的磨石數量非常多,這在海岱地區(qū)其他經過較大面積發(fā)掘的龍山文化遺址中均未見到。據統(tǒng)計,兩城鎮(zhèn)遺址三個發(fā)掘區(qū)發(fā)現(xiàn)的4004件石制品中,磨石的數量達到836件。第一發(fā)掘區(qū)的文化層堆積中共出土成品石器681件,其中磨石376件,占比達到55%;第一發(fā)掘區(qū)的房址、灰坑、灰溝等遺跡中共發(fā)現(xiàn)成品石器789件,其中磨石為401件,占比達到50.8%,也超過了半數。文化層和遺跡中出土磨石在全部石器中的比例基本一致。

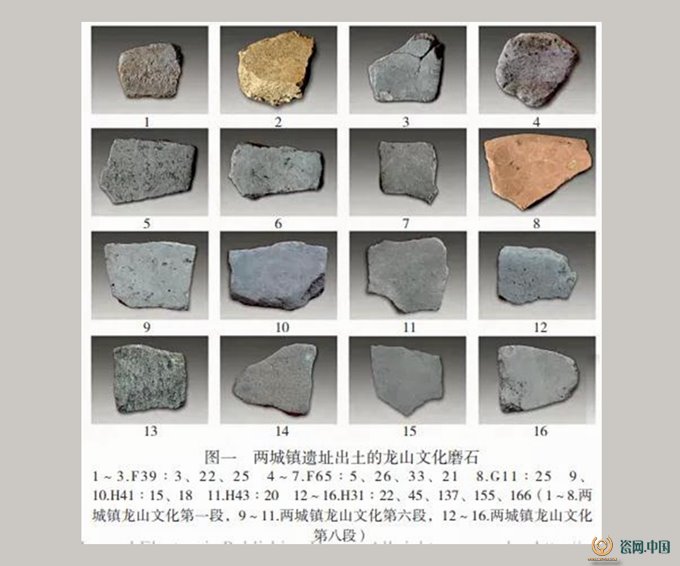

兩城鎮(zhèn)遺址發(fā)現(xiàn)的磨石,除了很少一部分保持著原始的完整形狀(據科杰夫的統(tǒng)計,完整者只有6%),絕大多數是制作或使用過程中破損殘斷者。就目前所見,磨石存留的形狀呈多種樣式,有方形、長方形、圓形、橢圓形、三角形、四邊形、五邊形及不規(guī)則形等,其中以四邊形和橢圓形者較多(圖一)。磨石存留的體量差別較大,多數較小、較輕,長度多在5~10厘米之間,超過10厘米者不多。寬度多在4~8厘米之間。厚度可以分為兩組,小的一組多在1~3厘米之間,數量最多;大的一組多在3~5厘米,也有一定數量。小于1厘米和大于6厘米者均甚少。磨石的重量多在50~100克之間,小于50克和超過100克的也有一定數量,個別大型磨石重量可達數公斤甚至一二十公斤。

磨石的巖性以砂巖為主,多數為淡紅色的細砂巖,砂巖在兩城鎮(zhèn)遺址全部磨石中的占比約為80%。其次是花斑巖和花崗巖,數量僅次于砂巖,但要少得多,合計占比為17%,這兩類的數量較多可能與日照沿海地區(qū)的山脈主要為花崗巖山體有關。此外,也有少量其他巖石,如花斑狀流紋巖、細晶花崗巖、流紋花崗巖、熔結凝灰?guī)r、石英粗面斑巖、富鉀質煌斑巖、角閃閃長巖、黑云母片麻巖、閃長玢巖、閃巖等,其在全部磨石中的占比均不足1%。

在一些出土磨石較多的遺跡單位中,巖性的分布體現(xiàn)了上述特征。如出土磨石最多的H401,共發(fā)現(xiàn)29件磨石,其中砂巖21件,花斑巖6件,熔結凝灰?guī)r2件。再如F54,共發(fā)現(xiàn)22件磨石,其中砂巖13件,花斑巖和花崗巖8件,石英粗面斑巖1件。又如F39,共發(fā)現(xiàn)磨石19件,其中砂巖5件,花斑巖和花崗巖12件,熔結凝灰?guī)r1件,黑云母片麻巖1件。

兩城鎮(zhèn)遺址發(fā)現(xiàn)的磨石均為扁體,厚薄不一,大體可以分為兩組,可能與加工對象的大小有關。如H401的29件磨石,厚度在1~3厘米之間者多達22件,3~5厘米之間者有4件,小于1厘米和大于6厘米的共有3件。每件磨石均有正反或上下兩個大的平面。兩個平面通常均經過較長時期的砥磨使用,表面為光潔而細膩的磨面。磨石的磨面多呈現(xiàn)出四周高、中心略低的內凹形態(tài),這種現(xiàn)象應該是長期使用所致,而非成形時有意為之,如同新石器時代偏早階段的石磨盤。部分磨石側面也有砥磨的痕跡。

由于長期砥磨質地較硬的物件,磨石絕大多數殘破不全,有一些可以看出是經過反復利用。其中的砂巖磨石,經過長期使用后表面呈現(xiàn)兩種形態(tài)。一種為細砂巖磨石,磨面細膩,手感較為潤滑,當是用于制作磨光石器最后階段的精磨;另一種磨面較為粗糙,顆粒較大、較粗,當是用于石器經琢制成形之后的粗磨。而一些其他巖性的磨石,磨面多較為光滑,有可能是用于最后的拋光處理。本文作者之一的科杰夫經過磨石的使用模擬實驗之后,確定這些磨石是用于加工石器,而不是用來加工谷物等植物類遺存。

兩城鎮(zhèn)遺址出土了數量巨大的陶器,但在已經做過發(fā)掘的區(qū)域內沒有發(fā)現(xiàn)與制陶相關的遺存,如制陶工具、陶窯等。所以,兩城鎮(zhèn)已經做過發(fā)掘的位置,與當時發(fā)達的陶器生產無關。換句話說,當時的制陶場所應不在目前進行發(fā)掘的范圍之內。

從形制分析和模擬實驗兩個方面來看,兩城鎮(zhèn)遺址發(fā)現(xiàn)的大量磨石應該是一種石器加工工具,主要用于石器最后磨制的工序。基于此,在一定情況下可以把磨石作為是否存在制作石器手工業(yè)的指征性器物。由于兩城鎮(zhèn)遺址第一發(fā)掘區(qū)出土了大量磨石,而磨石的功能主要是用來加工石器。同時,與磨石同出的還有其他制作石器的工具,如石錘等,并發(fā)現(xiàn)相當數量的石器半成品(毛坯)和一些制作石器的石料,以及制作石器過程中遺留下來的廢棄物,如大小不一的剝片和小石渣等。所以,可以認為兩城鎮(zhèn)遺址的第一發(fā)掘區(qū)所在位置,應該是一個專業(yè)化制作石器的場所,并且偏重于石器的后期磨制。

(二)石錘

兩城鎮(zhèn)遺址共發(fā)現(xiàn)50件石錘,約80%的石錘發(fā)現(xiàn)時較為完整,其中45件出自第一發(fā)掘區(qū),其他5件發(fā)現(xiàn)于解剖環(huán)壕的探溝之內。石錘較多也是兩城鎮(zhèn)龍山文化石器的特征之一。兩城鎮(zhèn)遺址的石錘材質以較為堅硬的花斑巖和花崗巖最多,一般取自海灘或河道中的卵石。石英和富含石英的海中的卵石次之。石錘可能用于制作石器過程中第一步打制或第二步琢制的工具,屬于制作石器前半階段的工具。這一類工具在兩城鎮(zhèn)遺址較多地出現(xiàn)和留存,表明制作石器工序中的前兩步即打制毛坯和琢制成形的粗加工等工作,至少有一定數量是在遺址內完成的。

(三)打磨器

兩城鎮(zhèn)遺址共出土了117件用于打磨的石器,其中107件發(fā)現(xiàn)于第一發(fā)掘區(qū),全部為沒有嚴重損壞的完整器。打磨器的數量較多是兩城鎮(zhèn)遺址石制品的又一重要特征。其材質以富含石英的卵石為主,占比接近80%。打磨器的形狀以圓形和橢圓形最多,個體不大,平均長3.6、寬2.3厘米,平均重35.3克。此類器物的器表多有清晰使用面或打磨拋光痕跡。微痕分析表明其主要用途為石器的磨光,從發(fā)掘區(qū)存在大量制作石器的遺存分析,此類石器應該主要是用于制作石器的最后一道工序,即石器的精磨和拋光。當然,也可以用來打磨骨器和其他器物。

三、石器制作過程中的其他類遺存

1984年,張光直先生在北京大學和山東大學分六個專題介紹了西方考古學,其中論述考古學的基本概念時,曾經把手工業(yè)生產過程中產生的廢料,作為一項重要的考古學研究對象和內容單獨提了出來。隨著中國考古學的發(fā)展,這一認識越來越突顯出其價值。因為從手工業(yè)廢料可以追溯手工業(yè)生產的場所、內容和方式。

兩城鎮(zhèn)遺址第一發(fā)掘區(qū)的發(fā)掘過程中,對土樣經過全面系統(tǒng)的過篩和水洗等環(huán)節(jié)的工作,發(fā)現(xiàn)了數量可觀的成品石器以外的石制品。種類有制作石器的石料(素材)、半成品(毛坯)、鉆芯、大小不一的剝落石片和細小的石渣等。

(一) 石料

制作石器的原材料一般稱之為石料,也有學者稱其為素材,特指還沒有進行加工的原材料。作為一個石器的生產場所,存在制作石器的原材料是必備條件。兩城鎮(zhèn)遺址的發(fā)掘中,共發(fā)現(xiàn)141件石料,其中80%以上(114件)出自第一發(fā)掘區(qū)。

兩城鎮(zhèn)遺址石料的巖性以花崗巖數量最多,其次是流紋質熔結凝灰?guī)r。據科杰夫的研究,在全部石料中,多數是因為不適合于做各類石器而丟棄者,如尺寸大小不合適、關鍵部位破裂已無法用來制作石器等情況。當然,還有相當數量的石料(約占32%)可以用來制作石器,是當時制作石器的備料。

有一定數量的石料,特別是流紋質熔結凝灰?guī)r的產地距離兩城鎮(zhèn)遺址較遠,顯然是為了制作一些特定類型的石器從外地搬運到兩城鎮(zhèn)遺址來的。

(二) 半成品

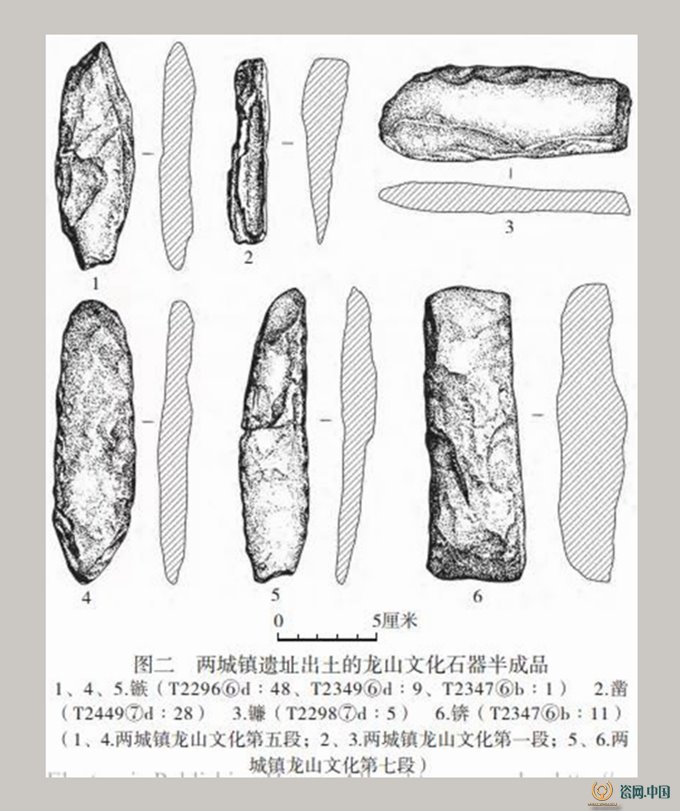

半成品是指對石料進行過打制、琢制等粗加工,導致石料的形狀發(fā)生明顯改變,與各種不同工具的尺寸、形狀已經十分接近。這種半成品也被一些學者稱為石器的“毛坯”。兩城鎮(zhèn)遺址共發(fā)現(xiàn)209件半成品,其中168件出自第一發(fā)掘區(qū)。這些半成品石器出土時約有半數(101件)保持著完整形態(tài)。

半成品的巖性種類有20余種之多,主要有流紋質熔結凝灰?guī)r(19%)、綠泥和角閃片巖(18%)、富含白云母的熔結灰?guī)r(11%)及滑石片巖(11%)等。

從制作過程來看,這些半成品絕大多數只是經過了第一步加工,即打制成器坯的工序,少數經過了琢制。半成品石器的種類較多,主要有斧、錛、鑿、鏟、鐮、刀、鏃等器形(圖二)。其中以刀(約占30%)和鏃(約占26%)的數量最多,這與遺址中發(fā)現(xiàn)的這兩類成品石器數量最多可以相互呼應,表明兩城鎮(zhèn)遺址普遍存在著這兩類石器。

(三) 鉆芯

鉆孔技術出現(xiàn)甚早,到新石器時代晚期的龍山文化時期,鉆孔技術已十分嫻熟。不僅可以在石器上鉆孔,即使在更為堅硬的材質——閃玉和翡翠上鉆孔,也不是一件難事。比龍山文化早一個階段的良渚文化,無論是大到幾十厘米的玉琮、玉璧,還是小到只有幾毫米的玉飾件,都可以根據需要任意鉆孔,包括一些高難度的斜向鉆孔。

兩城鎮(zhèn)遺址的石制品中,共發(fā)現(xiàn)2件管鉆孔后遺留下來的鉆芯。其中1件出自第一發(fā)掘區(qū)(T2399⑥a∶16),整體呈長圓柱形,長3.5、直徑0.85厘米。

(四) 石片和石渣

制作石器的第一道工序就是打制出所需器形的毛坯,而打制過程中自然會剝落下來一些石片,這些剝落下來的石片多數就是制作石器的廢料,當然,其中一部分較好者也可以作為單獨的工具使用。兩城鎮(zhèn)遺址共發(fā)現(xiàn)224件石片,其中216件出自第一發(fā)掘區(qū),第二、三發(fā)掘區(qū)沒有發(fā)現(xiàn)。石片的巖性以流紋凝灰?guī)r的數量最多,其次是綠泥巖、角閃片巖、花崗巖和花斑巖,其他數量較少。這些不同的巖石種類大體可以與遺址中發(fā)現(xiàn)的成品石器相對應。石片的個體相對較大,平均尺寸長3、寬2.4厘米,顯然是制作石器毛坯時打下來的。因為這些石片極少外表帶有原始的石皮,所以,科杰夫認為最初打制毛坯的工作應該在遺址以外完成,后續(xù)的修整、琢制成形、磨制等工序則是帶回遺址內進行的。

石渣也稱為微型石片,在兩城鎮(zhèn)遺址共發(fā)現(xiàn)1692件,其中1660件出自第一發(fā)掘區(qū),同樣為居住區(qū)的第二、三發(fā)掘區(qū)則沒有發(fā)現(xiàn)。石渣絕大多數為角閃綠泥片巖或滑石片巖及流紋巖,這些在制作石器過程中產生的石渣,多集中在某些特定單位的所采土樣中(如H209),所以應該是石器制作場地的遺留物(圖三)。由于這一類遺物太小,常規(guī)的發(fā)掘收集標本方法根本看不到,只有經過水洗才可以顯露出來,而經過水洗的文化堆積土樣有限,所以發(fā)現(xiàn)的石渣數量并不太多。如果把所有文化堆積的土樣全部水洗,相信會大量發(fā)現(xiàn)這一類遺物。石渣的尺寸多數較小,其中小于5毫米的最多,占全部數量的62%,5~10毫米的占比為27%,超過10毫米的只有11%。關于這一類石渣(微形石片)的來源,科杰夫曾認為是磨制過程中所產生,故認為是微型石片。根據我們進一步的觀察,比對石器制作工序所產生的廢料,認為應該是石器制作的第二步,即琢制法粗加工時所產生。這一推測也可以從一部分經過琢制尚未磨制的半成品中,或者器身部分是琢制、刃部為磨制的器形中得到證明。

以上四個種類的遺物,均與石器生產過程的不同階段密切相關,從而表明兩城鎮(zhèn)遺址第一發(fā)掘區(qū)就是一個當時人們制作石器的場所。

四、各類石制品的時空分布

兩城鎮(zhèn)遺址第一發(fā)掘區(qū)在300多平方米的范圍內,發(fā)現(xiàn)多重上下疊壓的房址。主要以房址的興廢變遷為尺度,發(fā)掘報告將整個堆積劃分為八個時間段,主體遺存所經歷的時間約為200多年,每段約在25~30年之間,大體相當于一座房子的使用時間。下面從各時間段的房址和灰坑出土的石制品分布狀況進行討論和分析。

1.第一段 共有4座房址和28個灰坑。其中F39和F65保存較好,出土石器的數量較多。

F39為圓形地面式建筑,墻體為土坯墻。房內不同位置共出土了74件石制品。除了5件錛、鑿和殘損了的刀、鏃之外,均為制作石器的工具或半成品、廢料等。其中磨石多達19件,占全部石制品的26%。而制作石器廢料的微型石片更是多達40件,所占比例超過半數。其他還有制作石器的毛坯和石片等。作為F39附屬建筑的F65,出土的27件石器中有12件磨石,所占比例達到44%。并且F65的石制品中也有毛坯和石片等。如果F39和F65是一個擴大家庭,那么這應該是一個以專業(yè)化制作石器為特長的家庭。

F39東側有一條同一時間段的灰溝(G11),溝內出土了21件石制品,其中磨石為5件,占比23.8%,這一比例與F39接近。

綜上,可以認為第一發(fā)掘區(qū)從開始有人居住之后,就是一個以制作石器為主要生計內容的手工業(yè)生產區(qū)。

2.第二段 共發(fā)現(xiàn)3座房址和26個灰坑,房址均保存不好。位于發(fā)掘區(qū)南側的垃圾坑H401,在已經發(fā)掘的部分(南側延伸到探方外未發(fā)掘)共出土40件石制品,其中用于制作石器的磨石多達29件,占比72.5%。據此推測,H401附近應該存在一個具有一定規(guī)模的石器制作場所。從空間上看,H401距離F39和F65只有5米,并且直接打破這兩座房子的戶外活動地面。故可以認為它們之間應該是存在著傳承關系的石器制作場所。

3.第三段 共發(fā)現(xiàn)4座房址和15個灰坑。房址僅存基槽和柱洞,出土石器數量不多。在灰坑出土的16件石制品中,有6件磨石,占比37.5%。另外,還發(fā)現(xiàn)石錘和半成品石器各2件。

4.第四段 共發(fā)現(xiàn)4座房址和23個灰坑。房址中F60和F61保存較好,F(xiàn)61的室內還存在幾層居住面。F60內共發(fā)現(xiàn)28件石制品,其中有13件磨石,比例接近一半。另有石器素材或廢料近10件。F61的面積略小,與房屋有關的石制品共10件,其中屬于制作石器的工具、素材和廢料就有8件。由此來看,F(xiàn)60和F61應該都是與制作石器相關的居所。這一階段的灰坑也存在類似情況。如H271,出土8件石制品,其中磨石3件、錘和斧半成品各1件。再如H363,出土的7件石制品中,磨石多達5件,超過全部石制品的半數。

5.第五段 發(fā)現(xiàn)3座房址和36個灰坑。房址中F54和F59保存較好,室內均存在多層居住面。F54的范圍內共出土63件石制品,其中磨石22件(占比35%),還有2件錘、7件毛坯和素材、5件石片及8件剝落的微小石片廢料。這些與制作石器相關的石制品多達44件,占全部石制品的70%。F59共發(fā)現(xiàn)11件石制品,其中磨石和石片多達10件。類似的情況也存在于房屋附近的灰坑(垃圾坑)。如H284,發(fā)現(xiàn)的9件石制品中,有磨石4件、鐮半成品和石料各1件,合計占到全部石制品的三分之二。

6.第六段 共發(fā)現(xiàn)6座房址和53個灰坑。房址普遍保存不好,其中位于發(fā)掘區(qū)北側(大部分延伸到探方外)尚保存部分室內居住面和灶址的F33,除了在房內墊土層中發(fā)現(xiàn)10件光滑的鵝卵石之外,沒有發(fā)現(xiàn)其他石器半成品、原料和制作石器不同階段產生的廢料。而以上幾個階段出土較多與石器生產有關的石制品的房址,均位于發(fā)掘區(qū)的中南部。F33范圍內沒有發(fā)現(xiàn)與制作石器有關的石制品,推測該居室的主人可能不是制作石器的從業(yè)者。

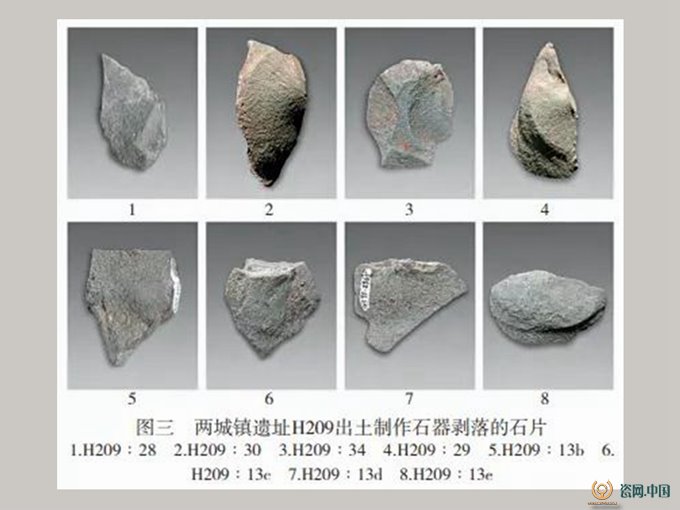

這一階段灰坑中仍然存在較多與制作石器相關的石制品。如位于發(fā)掘區(qū)東部的H111,出土遺物較多,在發(fā)現(xiàn)的12件石制品中,有磨石4件、錘1件、刀半成品2件和石料1件,合計占到石制品總數的四分之三。再如出土大量石制品的H209,除了磨石、錘和鏟、鏃半成品之外,還發(fā)現(xiàn)36件剝落的石片(見圖三)和浮選出來的101件微型石片,并且在坑內的三層堆積中均有發(fā)現(xiàn),這顯然是一處與制作石器有關的重要遺跡。

7.第七段 共發(fā)現(xiàn)5座房址和52個灰坑。房址普遍保存不好,僅殘存基槽。5座房址的基槽內出土32件石制品,其中石器半成品4件、磨石17件,占比超過半數。體積較大和出土遺物較多的H238,共發(fā)現(xiàn)35件石制品,其中錘1件、磨石8件、刀半成品和石料各2件、石片10件,合計23件,占比約為三分之二。再如H48,共發(fā)現(xiàn)10件石制品,其中磨石5件、石器半成品2件、石片1件,合計占到全部石器的80%。

8.第八段 只有1座房址,灰坑多達91個。這一階段的遺跡均疊壓在現(xiàn)代耕土層下,年代延續(xù)得比較長。其中時代較早且出土遺物較多的H31,共出土42件石制品,包括磨石17件,鐮、刀、鏃等半成品5件,合計占比超過半數。再如出土遺物較多的H49、H253和H254,3個灰坑共出土石制品83件,其中錘2件、磨石22件、石器半成品3件、石料9件、石片14件,合計50件,占比超過60%。

在第一發(fā)掘區(qū)約300平方米的范圍內,自早至晚連續(xù)發(fā)展的八個時間段,主要用于制作石器的工具和石器半成品、石料及廢料,在發(fā)現(xiàn)的全部石制品中所占比例約在55~80%之間。這種現(xiàn)象不僅未見于海岱地區(qū)目前已發(fā)掘過的百余處龍山文化遺址,也不見于兩城鎮(zhèn)遺址的其他發(fā)掘區(qū)。故可以認為,兩城鎮(zhèn)遺址的第一發(fā)掘區(qū),當是以制作石器為主的手工業(yè)生產活動的區(qū)域。居住在這里的居民,世代以制作石器為主業(yè),其經濟形態(tài)和結構已經超越了終年以農業(yè)為主、偶而制作少量石器供自己使用的家庭小規(guī)模非專業(yè)化生產階段,其發(fā)展水平當已經進入較高程度的專業(yè)化生產時期。

五、結語

與海岱地區(qū)經過大面積發(fā)掘的藤花落、西吳寺、尹家城、姚官莊、三里河等龍山文化遺址相比,兩城鎮(zhèn)遺址出土石制品的總量和單位面積出土石制品的數量均遠遠超過其他遺址。尤其是單位面積出土石制品的數量,是其他遺址的數十倍甚至上百倍之多。從石器的出土數量分析,應該大大超出了自身使用的限度。

在兩城鎮(zhèn)遺址出土的石器中,另外一個顯著特色是,存在著大量用于制作石器的工具、石器半成品和石器生產過程不同階段的原材料及廢料。制作石器的工具以磨石的數量最多,此外也有一定數量的石錘和少量石鉆等。半成品指打制出初步形態(tài)的石器,有待于進一步琢制和磨制。原材料則有制作石器的石料、不同階段產生的廢料(各種石片)等。與石器生產有直接關系的石制品,在一個大型遺址內的狹小區(qū)域大量出現(xiàn),這種現(xiàn)象目前尚未見于其他同時期遺址。

兩城鎮(zhèn)遺址龍山文化石器的石料種類多達40余種,其中在全部石器中占比超過1%的有9種。數量最多的綠泥巖和角閃片巖占到總數的三分之一,其產地分布在距離兩城鎮(zhèn)遺址50公里以外的區(qū)域,這種石料主要用來制作遠射的鏃類器形。數量僅次于綠泥巖和角閃片巖的砂巖(在全部石器中的占比為22.36%),產地也在距離兩城鎮(zhèn)遺址30公里之外。其他多數石料則可以在遺址附近的河灘和山區(qū)找到。由此看來,兩城鎮(zhèn)制作石器的原料來源比較復雜,相當數量來自遠離遺址的區(qū)域,可能與貿易和交換有關。

基于上述分析,可以認為兩城鎮(zhèn)遺址的石器生產已經脫離了家庭手工業(yè)的生產階段,進入更為復雜的專業(yè)化生產時期。兩城鎮(zhèn)遺址的面積較大,1936~2017年,在遺址內不同區(qū)域的多個地點進行過面積不等的發(fā)掘,除了第一發(fā)掘區(qū)之外,其他地點均未發(fā)現(xiàn)本文所論述的石制品構成情況。相互比較之后可知,第一發(fā)掘區(qū)所在的地點,應是一處以制作石器為主要生計的區(qū)域。所以,在還沒有與同時期附近遺址出土石器做詳細比較研究的情況下,初步推測第一發(fā)掘區(qū)內生產的石器,至少是供應兩城鎮(zhèn)整個聚落來使用的。當然,也不排除部分產品輸出到遺址周邊區(qū)域的同時期聚落。那么,兩城鎮(zhèn)石器生產的專業(yè)化程度,最低是大型聚落內部的專業(yè)化生產,很有可能更高。并且,這種較高水平的石器專業(yè)化生產形態(tài),應該廣泛地存在于其他地區(qū)的龍山文化聚落遺址之中,特別是那些規(guī)模較大的中心性聚落。

附記:本文得到“山東大學青年交叉科學群體”(項目編號2020QNQT018)的資助)[作者:欒豐實 武昊 王芬 山東大學歷史文化學院;科杰夫 (Geoffery E. Cunnar ) 新墨西哥州歷史遺產保護部;文德安(Anne P. Underhill) 耶魯大學人類學系;原文刊于《考古》2021年第8期](責編:韓翰)