探源贛鄱 賡續文明

江西萬年仙人洞是亞洲栽培稻起源地之一,它與另一個亞洲栽培稻起源地南亞(以印度為中心)是兩個各自獨立起源和演化的系統。它與位于湖南道縣玉蟾巖發現的栽培稻植硅石,都是世界上目前已知同類最早的實例。正因為萬年仙人洞與吊桶環遺址在探索我國古代文明起源問題上有著不可忽視的重要地位,所以曾被評為1995年度和“八五”期間全國十大考古發現之一,后又被評為20世紀中國百項重大考古發現之一。

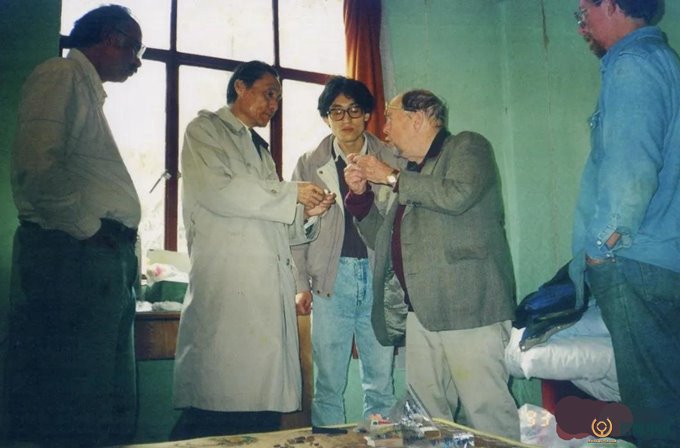

中美農業考古隊員合影

三十年前與三十年后的考古探索

為了解開仙人洞文化內涵,省文管會于1962、1964年前后兩次進行了發掘,發現了燒土堆、灰坑等遺跡,獲得了近千件遺物、大量的動物骨骼等,揭示了仙人洞遺址的地層堆積情況,為研究早期仙人洞人的生產、生活情況提供了豐富的實物資料。

美國考古學家馬尼士博士在了解到仙人洞的兩次發掘情況后,認為贛東北一帶石灰巖溶洞有著重要的潛在意義。1992年,他對萬年仙人洞、吊桶環、蝙蝠洞、樂平市的山仙洞、梅巖洞和洪巖洞、鷹潭龍虎山的鋤頭嶺洞等十余個洞穴進行了考察,最后選定選定樂平的洪巖洞和萬年的仙人洞、吊桶環以及分宜的洪陽洞作為來年的聯合考古發掘地點。

1993年中美農業考古隊正式組成。考古隊由中國北京大學考古系、江西省文物考古研究所和美國安德沃考古基金會組成,中方領隊為著名考古學家、稻作農業起源研究專家、北京大學考古系教授嚴文明,副領隊為江西省博物館館長、江西省文物考古研究所所長、研究員彭適凡;美方領隊為美國安德沃考古基金會主任馬尼士博士。按照原計劃,第一年的發掘先從樂平洪巖洞開始,1個月后轉戰萬年,仙人洞的取樣和吊桶環、蝙蝠洞的試掘以及有關遺址的測量繪圖工作等同時開展。仙人洞取樣是先把1962年發掘的T3北壁揭開,然后向內掘進30厘米,逐層取樣,采取平剖結合引線法使這兩大段堆積相銜接。吊桶環此年度的發掘平均深度1.1米,最深的探方發掘至2.2米,尚未到基巖,出土遺物也相當豐富,計有石器、骨器、蚌器和陶片以及大量獸骨等。蝙蝠洞位于仙人洞西南約1500米的山緣,這次試掘未見有早期人類在此活動過的跡象。此后,在1995年和1999年又對仙人洞和吊桶環遺址進行了為期三個月的的考古發掘,獲得了大量的檢測標本和陶片等遺物。

中美考古學者在吊桶環遺址用象限法進行布方

經過五次的發掘,特別是20世紀90年代中美農業考古隊對仙人洞和吊桶環的兩次精心發掘,收獲巨大。首要的收獲就是科學地、完整地揭示出了仙人洞和吊桶環遺址的地層堆積情況,不僅有利于探索該地層的成因,而且有利于探討大源盆地史前人們活動的起訖時代及其周期規律。揭示的科學地層堆積告訴我們,仙人洞和吊桶環同處于一個地理單元,從其出土的文化遺物看,它們之間有著極為密切的內在聯系。地層堆積涵蓋了從舊石器時代晚期到中石器時代(或稱舊石器末期)再到新石器時代早期的完整地層序列,它提供了一個研究人類如何由舊石器時代過渡到新石器時代的完整文化演進地層。這種科學完整的地層,不僅在華南地區就是在全國范圍,也是罕見的。嚴文明教授前精辟地指出“這是目前所見中國舊石器時代末期向新石器時代早期過渡地層關系最為清晰的地點。”

仙人洞和吊桶環遺址的考古學文化分期

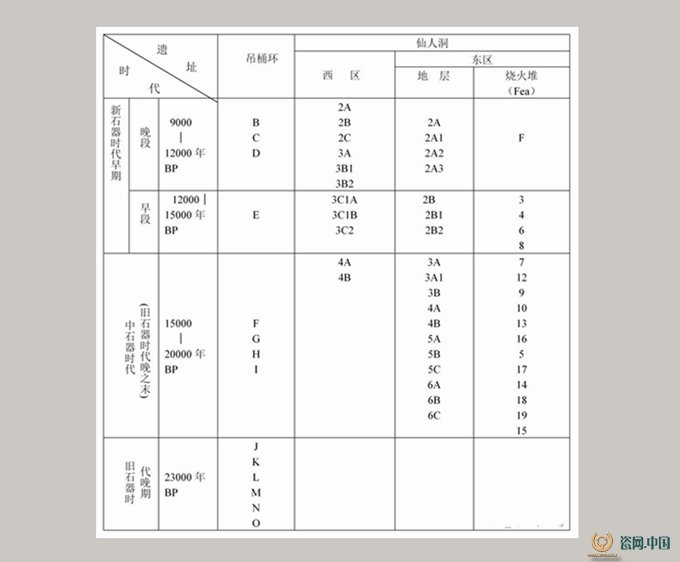

通過20世紀90年代對仙人洞和自然巖廈性質的吊桶環遺址的考古發掘和取樣,結合地層堆積和文化分期情況,并根據其文化內涵及有關碳14年代測定數據,考古工作者對每期所處的文化發展階段及大致的年代作出大體推論,可統一歸納為四個時期(表一)。我們可以清楚看到,同處于大源盆地一個小地理單元的不同聚落遺存之間有極其密切的相互承襲的文化傳統。

表一:吊桶環與仙人洞遺址文化層分期簡表

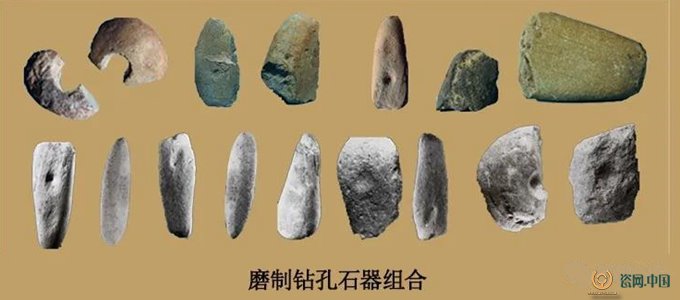

舊石器時代晚期,只見于吊桶環下層,碳14測年距今約23000年左右。中石器時代(或稱舊石器時代晚期之末)包括吊桶環中層和仙人洞的下層即第一期文化,碳14測年距今約20000年到15000年。以上兩個時期盛行打制石器,基本未見磨制石器,不見陶器,更不見人工馴化稻,只見野生稻。新石器時代早期最早階段,包括吊桶環上層仙人洞上層的早段即第二期文化,碳14測年距今約15000年到12000年。新石器時代早期偏晚階段,只見吊桶環上層和仙人洞上層晚段即第三期文化,碳14測年距今約12000年到9000年。以上兩個時期最顯著的變化是局部磨制石器和磨制石器的出現,特別是陶器的發明和對野生稻馴化成栽培稻的成功等,只是這些新文化因素在這兩個時期發展程度上稍有不同。

前述兩處遺址具有從舊石器時代晚期經中石器時代再到新石器時代早期的如此完整而清晰的地層,不僅在華南地區就是在全國范圍來說也是罕見的,它為探討人類如何從舊石器過渡到新石器以及新石器革命是在何種環境、何種狀態下發生提供了科學的完整的考古資料,在學術上具有重大意義。

上述仙人洞和吊桶環兩遺址的文化堆積,使我們能大體了解整個大源盆地的文化發展的演進歷程。在舊石器時代晚期,也即距今約23000年前后,大源盆地為水網、沼澤地帶,仙人洞洞口幾乎常年淹沒在水中,當時的原始人類只能在周圍的山崗上過著采集、狩獵的生活,吊桶環遺址由于其所處海拔高度相對比仙人洞要高,又有半封閉式的巖棚,因而也就很自然成為當時原始人類用于狩獵和采集的臨時活動地或季節性住地,故遺留下一些燒火堆遺跡,并留下一些細小石器和獸骨等。到距今約20000年到15000年,從全球看,正是人類歷史上處于末次冰期的晚冰期過渡階段,地球從最冷到逐漸變暖,海面降低達百米左右。就在這種背景下,大源盆地的地理生態環境也發生了巨大變化,首先是河床縮小后退,仙人洞洞口開始露出水面,這時吊桶環上居住的部分原始居民開始走下山崗,搬遷至仙人洞口居住。他們是最早在此定居的原始居民,開啟了仙人洞史前居民的第一個高峰期,并形成了仙人洞的下層堆積。隨著時間流逝,再經過一個時期,即距今約15000年到12000年,氣候更趨變暖,盡管氣候仍有波動,出現一次副間冰期和一次副冰期,但總體上氣溫迅速轉暖,溫暖時期與現在的氣溫相當,甚至高出2℃~4℃。正由于氣溫回暖,冰川逐漸消退,處于這一階段的大源盆地的原始居民,生存環境進一步發生變化并得到較大改善,也由于生產力的不斷提高,對大自然的不斷改造,人口的不斷增加,這時的原始人類把仙人洞作為較為穩定的生活住地,從而形成了仙人洞上層文化早段,也即仙人洞史前居民的第二個高峰期。而此時的吊桶環已不再作為固定的居所,從其上層出土有成千上萬的動物骨骼碎片來看,當應是居住在仙人洞的居民在這一帶狩獵的臨時營地或屠宰場。這一時期仙人洞人的生產、生活都經歷了一次前所未有的巨大變革,即所謂“新石器革命”。到距今約12000年到9000年,仙人洞更是原始先民的常年穩定居所,從而形成了仙人洞上層文化晚段的堆積,也即仙人洞史前居民的第三個高峰期。至于吊桶環此時仍然是原始居民偶爾活動之地,或屠宰場,或打谷場,或臨時休憩地,所以雖有地層堆積,但文化遺物不很豐富。

原始陶器和稻屬植硅石遺存

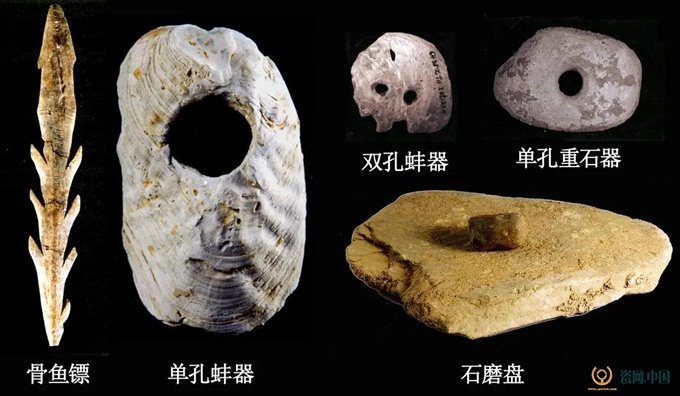

20世紀60年代的兩次發掘和90年代的三次考古發掘,仙人洞與吊桶環遺址出土的人工遺物相當豐富。據統計,共出土石器1000余件(片)、骨器500件、穿孔蚌器40件、原始陶片800余塊和30多件人骨標本以及數以萬計的動物骨骼殘片。其中尤以早期的原始陶器和稻屬植硅石遺存最引人注目,也可稱是驚世的兩項重大發現。

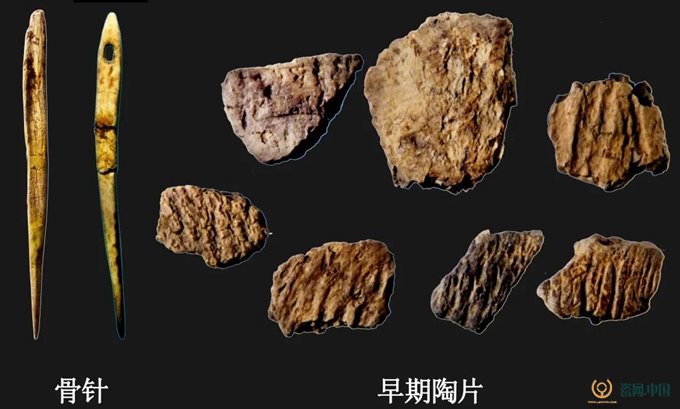

兩處遺址五次發掘出土的陶片數量達800余塊,其中經反復核對可確定為早期的即相當于仙人洞上層早段屬第二期文化的有200余塊,大多是器腹片,只有少量為器體的口沿,沒有一件可復原的器物。

這些早期陶片一般都是砂質陶,所含顆粒以石英、長石為主,以及少量的白云母和赤鐵礦,個別陶片中還含有方解石。通過對仙人洞附近紅土的化學組成與早期陶片的化學組成的檢測結果非常相近來看,當時的原始人類對制陶原料沒有多少有意識的選擇,對制陶原料的性能也無什么要求,一般就是就地取土,而且主要就是采用當地紅土,個別有時也采用當地普通的黃土。

早期陶器器表的顏色多呈灰褐色、灰紅色、灰黑色或灰黃色諸種,并且大部分內外表的呈色多不一致,表明其燒造溫度不高,據有關實測數據,其燒成溫度都是在740°C~840°C之間變動,這么低的燒成溫度說明它們不是在陶窯中燒制的,而有可能就是平地堆燒而成。

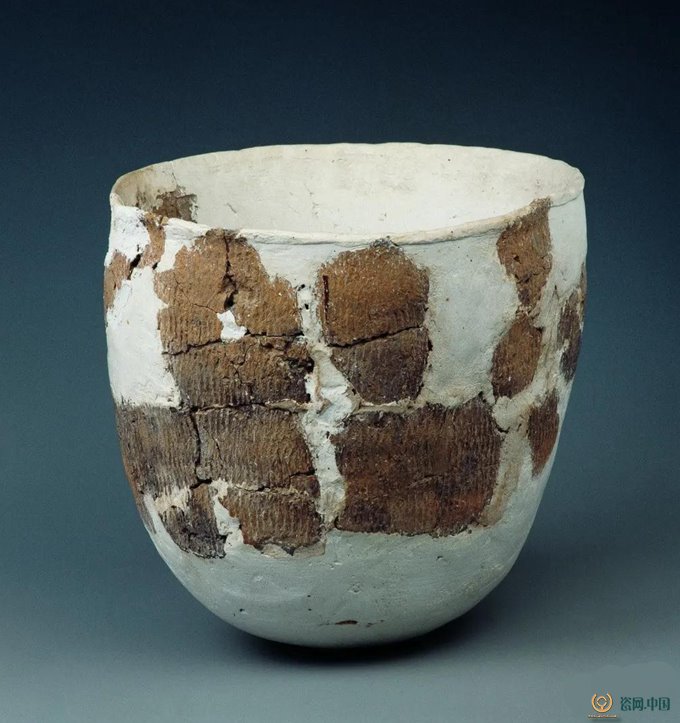

中國第一陶罐

中美考古學者在討論出土陶器(左二為嚴文明教授,右二為馬尼士博士)

這批早期陶器的拉坯成型方法大致有兩種,即泥片疊塑法和泥條盤筑法。泥片疊塑法是用手將泥片一層層往上貼,塑成基本形狀,然后進行修整。泥條盤筑法則是用事先做好的長長的泥條層層向上圈筑的,故這類陶器破裂時多是從泥條對接處斷開。這類陶器表面較普遍飾有繩紋一類的紋飾,目的仍然是使胎體更加粘合緊密和規整成型。特點是粗細不一,大都在1~3毫米之間,且有的較為錯亂,似繩紋時而又帶點網結,但主體仍是繩紋。

核對這批早期陶器的出土地層,仙人洞出土陶器的最早層位所出陶片均為條紋陶,未見其他紋飾的陶器,其上一層所出陶器則有條紋陶,也有素面陶。而再上的層位則只發現有繩紋陶和極少的編織紋陶,未見有條紋陶和素面陶。上述出土最早條紋陶和素面陶的層位,恰恰是仙人洞上層文化的早段屬第二期文化,而不見有條紋陶只見有繩紋陶的層位恰恰又是仙人洞上層文化的晚段屬第三期文化,這就清楚地揭示出仙人洞新石器時代早期文化中原始陶器是從單一的條紋陶或素面陶逐漸向繩紋陶和編織紋陶的演變進程,這對于探討人類最初對陶制品的認識和發明具有重要意義。

關于仙人洞與吊桶環最早期的條紋陶和素面陶的年代,按照其屬新石器時代早期早段即第二期文化的推論,當在距今約12000年至15000年范圍之內,但其具體年代如何?根據木炭標本碳14年代層測定結果,為距今12430±80年,比仙人洞3B1層更早的層位所出最早的條紋陶的年代要早。據北京大學文博學院對仙人洞木炭樣品碳14的最新測年數據為距今17000年,說明仙人洞下層最早的條紋陶的年代可早到距今17000年左右。從目前華南乃至全國同時期發現的早期陶器標本來看,似還未見有仙人洞文化中那種最早的條紋陶。從世界范圍說,與西伯利亞阿穆爾河地區的符米(Khummy)、烏斯季諾夫卡(Utsinovvka)三號遺址所出早期陶器無論從陶質還是泥片貼塑成坯然后用梳狀器刮削器壁的制法有很多相像之處,而符米遺址的年代數據為距今13260±100年。日本長崎泉福寺洞穴出土的早期豆粒紋陶,其測年為距今12500~10500年。日本福井洞穴第三層出土的類似籃紋狀和豆粒紋的早期陶器,其測年為距今12700~12400年。仙人洞上層早段出土的素面陶與廣西桂林廟巖遺址發現的素面陶(5塊)其陶質和制法都表現出基本相似,廟巖與陶片同出的木炭樣品碳-14測年為距今17000年,而廟巖陶片樣品本身的碳-14測年則分別為距今15660±260年和15560±500年,也就是說基本相近,估計其陶器的燒造和使用年代大體也應在這一范圍之內。通過上述國內外相關資料的簡單對比,并以仙人洞、吊桶環遺址自身標本的測年為基礎,我們初步推定仙人洞最早的條紋陶燒制年代至遲也應在距今17000年左右,也就是說,它應是當今所知世界范圍內年代最早的陶器之一。

至于仙人洞和吊桶環出土的繩紋陶和編織紋陶的年代,按照其屬新石器早期晚段即第三期文化推論,應當在距今約15000~13000年范圍之內。可以注意到的是,類似于仙人洞的早期繩紋陶和編織紋陶在我國尤其是華南地區已有多處新石器時代的早期遺址中發現,如湖南道縣玉蟾巖的陶片上就有內外壁施繩紋或編織紋,廣西柳州大龍潭鯉魚嘴下層也出土有單面施繩紋的早期陶器,看來是中國南方地區早期陶器的較普遍特點。玉蟾巖陶片樣品的碳14年代檢測有兩個數據,即距今14810±230年和12320±120年,后一數據與仙人洞出土繩紋陶的3B1層的木炭測年數據基本接近。鯉魚嘴下層對螺殼的碳-14測年數據分別為距今18555±300年和21025±450年,這顯然偏早,似不可信,但值得注意的是另一個用炭屑測試的數據為距今11785年,可能更符合歷史的真實。比照上述一些南方地區早期繩紋陶的測年,我們初步推定仙人洞文化早期繩紋陶和極少量編織紋陶的年代大體距今約15000~13000年左右。

另一項驚世發現,是在吊桶環中石器時代地層中發現有大量野生稻植硅石,這是我國長江流域首次發現的早于稻谷栽培稻的考古遺存。在吊桶環和仙人洞的新石器時代早期即距今12000年前的地層中發現人工栽培稻植硅石,經植物學家研究,這種水稻兼具秈、粳稻特征,是一種由野生稻向人工馴化稻演化的古栽培稻類型,它是現今所知世界上年代最早的栽培稻遺存之一,它昭示贛鄱地區是亞洲和世界稻作農業一個重要的發祥地。

北京大學嚴文明(右一)和王憲曾教授(中)

考察大源盆地古環境

首先,據北京大學地質系對仙人洞地層和洞外所采標本進行孢粉分析的結果表明,禾本科花粉在仙人洞遺址全部剖面中有自下而上數量逐漸增多的規律,在自下而上的六個文化層中,發現兩個45微米大小的禾本科花粉很可能屬于人工栽培稻的花粉。

此外,也是最主要手段即植硅石的分析研究。1993年和1995年度我們在吊桶環和仙人洞的諸地層共采集了近40個用來作植硅石分析的樣品。學者們在諸多樣品中找到了1600余個各種植物的硅酸體,其中包括了600余個稻屬植硅石的個體。學者們利用多元分析的統計學方法比較了雙峰體形態的稻屬植硅石,而且區別出野生稻和栽培稻植硅石的不同形態,進而發現兩者在早晚不同地層的分布規律:在吊桶環遺址的H、I、J、K、L和M層中只發現數量很少的野生稻(O-ryzanivara)形態的植硅石,這些層位的年代大體在距今20000年到17000年范圍之內。到吊桶環G層則出現大量野生稻形態植硅石,尚未見栽培稻的植硅石,此一層位的年代當應距今約16000年左右。在吊桶環的E層和仙人洞的3C1A層則既有野生稻又開始出現人工栽培稻(OryzaSativa)的植硅石共存的現象,這兩個層位的時代正處于新石器時代早期的最早階段,大約在距今15000年到12000年之間。此后,在吊桶環的D層和仙人洞的3B1和3B2層所見仍是野生和栽培稻植硅石共存,只是后者的數量比前增多了;在吊桶環的C、B層和仙人洞的上層文化晚段其他諸層出土的稻屬植硅石中,則以栽培稻為主,其數量竟達55%以上,而野生稻則日趨減少,這些地層的時代當屬新石器時代早期的晚段,大約在距今12000年至9000年之間。

仙人洞遺址西區地層稻作植硅石分布

上述野生稻和栽培稻在吊桶環與仙人洞早晚不同地層的分布規律及其相互消長的變化情況,表明在兩處新石器時代早期諸地層中,從早至晚野生稻植硅石的比例逐漸減少而栽培稻的比例相應遞增,揭示了大源盆地的原始居民由以采集野生稻為主的攫取性經濟向以人工栽培稻為主的生產性經濟這一生存方式的轉化過程。

我們必須特別注意到,吊桶環的E層和仙人洞的3C1A層、3C1B層是各自的關鍵層位,它們各自出有相同類型的石制品,同時都開始出現最早的陶器,而且又同時開始出現人工馴化稻的植硅石,即多個極為重要的人類文化因素在此時產生,我們將其稱屬為新石器時代早期的最早階段,其年代大體在距今17000年到13000年范圍內。有意義的是,湖南道縣玉蟾巖洞穴遺址中也曾出土4枚稻谷殼,據農史學家初步電鏡分析,是屬于一種兼有野、秈、粳綜合特征的從普通野生稻向栽培稻初期演化的最原始的古栽培稻類型。與此同時,該洞穴遺存也出土有少量使用貼塑法成型、內外施繩紋且有編織印痕的夾炭早期陶器。玉蟾巖遺存的年代,參照其附近文化性質相同的三角巖遺址的碳14測試數據(12600±120年),估計其年代當在13000年前,即大體也在上述吊桶環遺存E層和仙人洞3C1A層的年代范圍之內,考慮到仙人洞與吊桶環遺存中與栽培稻伴出的最早期的條紋陶、素面陶陶器似比玉蟾巖的早期陶器有更多的原始性,所以我們可考慮將仙人洞與吊桶環人工栽培稻的出現時間推前至距今約13000年左右,即比玉蟾巖要早。

眾所周知,晚更新世末到全新世初是人類發展史上至為關鍵的發展階段,其年代大致集中在距今10000年至17000年之間,這個時期正處于更新世末次冰期的晚段。在這一時期,地球上一些地區的遠古人類經歷了從舊石器時代的攫取性經濟向新石器時代的生產性經濟的過渡,其中涉及農業、畜牧業、制陶術、紡織工藝的發生以及早期聚落、宗教、藝術的起源等一系列深刻影響后來人類文明發展的重大事件,而江西萬年仙人洞與吊桶環遺址的上層年代幅度恰好在這一范圍之內,因此,兩遺址的完整而清晰的地層堆積以及豐富的文化遺物具有極其重要的研究價值。也就在這一年代跨度內,具體說在距今17000年前后,仙人洞與吊桶環的遠古居民發明了陶器,在距今約13000年前后,又開始將野生稻馴化成栽培稻,即原始農業的產生,此外,局部磨制或磨制石器的出現,骨器上的刻符與記數的出現以及蚌飾品的使用,反映早期記數和原始藝術的產生,以上這些都是人類歷史上劃時代的重大事件,是新石器時代到來的標志,也是中國南方地區新石器時代早期文化的基本特征。(注:原文出自李玉英主編:《新世紀江西文化十年2001-2010 故園尋蹤 考古大發現》,江西人民出版社,2011年,5-19頁。文章略有刪減。編輯:謝綺、陳慧、李兆云 審核:周廣明)