山東青州龍興寺遺址

遺址簡介

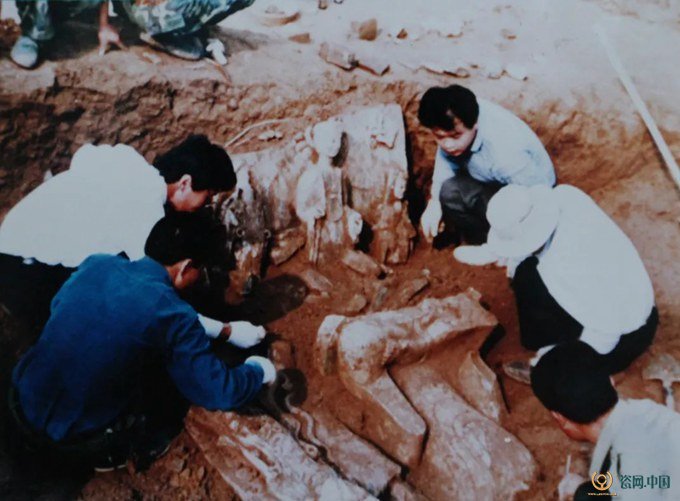

山東青州龍興寺創始于南朝劉宋,歷北魏、東魏時期發展,唐宋時期是龍興寺的鼎盛時期,而于明代洪武年間湮滅。1996年10月,在遺址北部發掘北宋末年或金朝早期佛教造像窖藏一處。清理后出土各類佛教造像600余尊、錢幣142枚、陶瓷器2件,這批造像大部分還保留著原來的彩繪和貼金彩繪的顏色有朱砂、寶藍、赭石、孔雀綠、黑、白等天然礦物質顏料,有部分造像軀體或衣飾上甚至還有用各種顏色繪制的人物故事畫面,為這次清理出土的極品。

青州龍興寺佛教造像窖藏出土佛造像數量之大、雕刻之精、貼金彩繪保留之完整、時間跨度之長,前所未有。龍興寺窖藏佛教造像的出土,彌補了中國佛教考古研究中,對北魏和隋唐之間,特別是東魏和北齊佛教考古研究實物資料之不足,為中國佛教考古和中國美術史研究提供了珍貴資料。

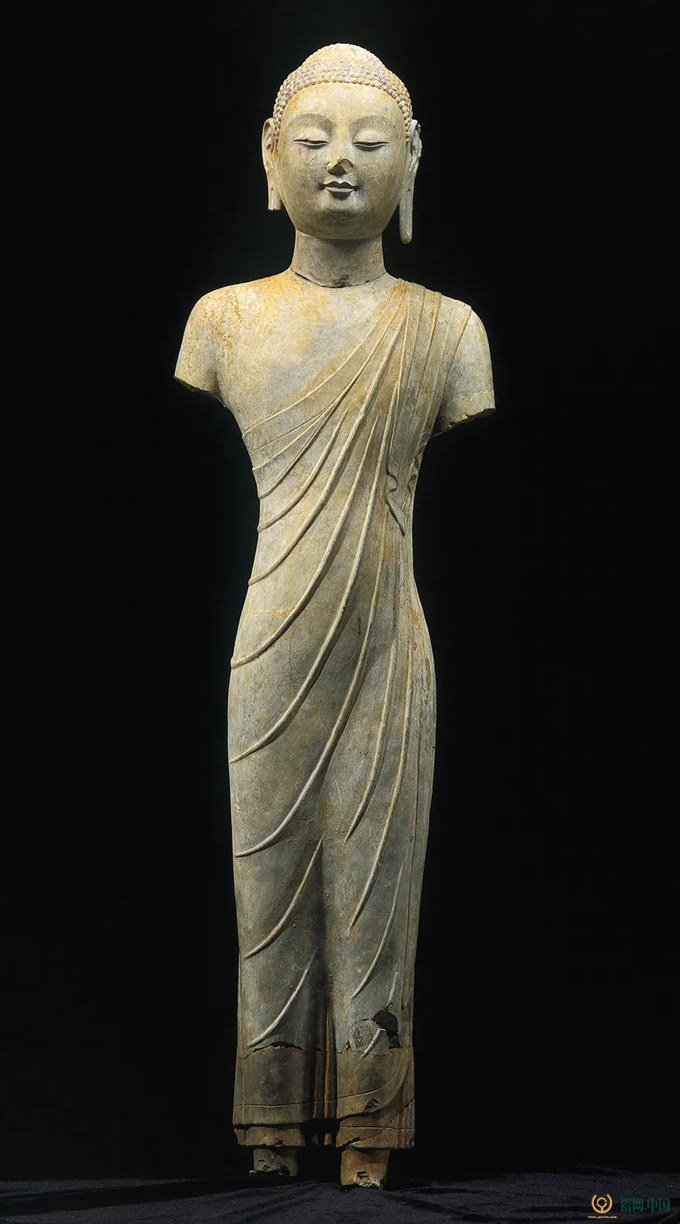

北齊貼金彩繪石雕佛立像

東魏貼金彩繪石雕背屏式佛菩薩三尊像

東魏貼金彩繪石雕菩薩立像

佛像拼接修復現場

龍興寺佛像發掘現場

歷年主要發掘單位

濰坊市文物管理辦公室、青州市博物館、山東省文物考古研究所等。歷任發掘領隊及主持發掘者、主要參與發掘人員:夏名采、孫敬明、王華慶、孫新生、王萬里、姜建成、盛志剛、莊明軍、楊華勝、劉華國等。

河南許昌白沙宋墓

遺址簡介

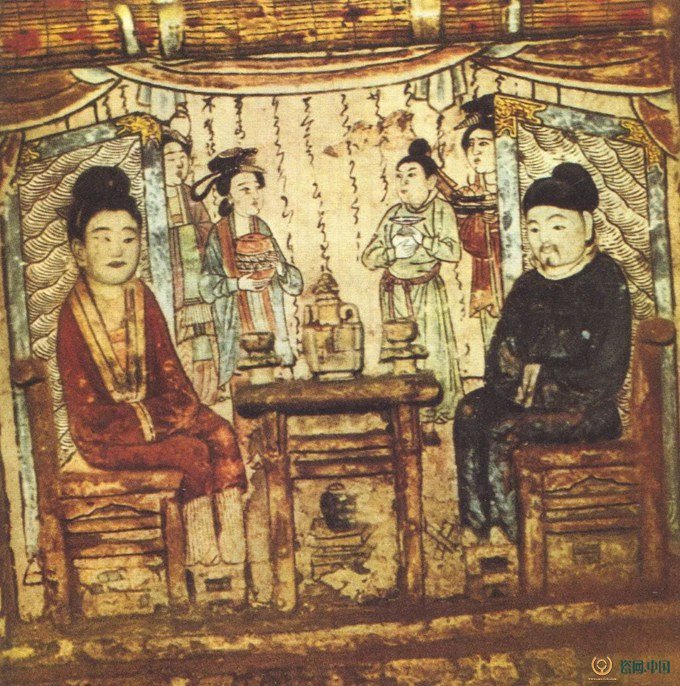

河南許昌禹州白沙宋墓是北宋流行于中原和北方地區的仿木結構磚雕壁畫墓中保存最好、結構最為復雜、內容最為豐富的一處墓葬遺址。白沙宋墓是北宋元符二年(1099)創建的趙大翁家族墓葬,共3座。一號墓墓主趙大翁,為前、后雙室墓。前室平面扁方形,后室平面六角形。前室東西壁繪制墓主夫婦對坐宴飲和散樂內容壁畫,是典型的開芳宴題材。二、三號墓位于一號墓以北,均為平面六角形單室墓,墓內壁畫題材與一號墓相近。白沙宋墓這組北宋晚期仿木結構磚雕壁畫墓,不論在墓葬的形制上,還是仿木結構和彩畫制作上,以及壁畫的題材和內容上,都是空前的發現。半個世紀以來,此種類型的宋墓再未發現可以超過它的實例。

《白沙宋墓》考古報告于1957年出版,是考古學家宿白的第一部學術專著。作者將三座北宋磚雕壁畫墓的發掘資料和研究成果編撰成《白沙宋墓》書稿,除詳細介紹了這三座墓葬的墓葬形制、墓葬裝飾及隨葬品外,還利用大量歷史文獻、傳世繪畫及其他文物考古資料,在書中做出了大量說明性注釋,闡釋歷史背景,比對同類資料,從建筑、繪畫、服飾、器用、民情、風俗等方面,多角度再現了宋代的日常生活圖景。該書成為中國歷史考古學田野報告的經典之作。這部具有重要學術價值的著作也在研究方法和治學理念方面影響了幾代考古學者。

白沙第一號墓墓室后室北壁壁面婦人啟門圖

第一號墓前室西壁壁畫

歷年主要發掘單位

中央文化部文物管理局、北京大學 等。歷任發掘領隊及主持發掘者、主要參與發掘人員:裴文中、謝元璐、宿白、鄭海沅、趙俊峰、劉慧達

廣東“南海I號”沉船

遺址簡介

“南海Ⅰ號”沉船位于廣東省臺山、陽江交界海域,于20世紀80年代末期發現。該沉船是迄今中國水下考古最為重要的發現,亦是海上絲綢之路上非常重要的遺跡。沉船的船體結構基本較好地保存于海泥之下,船載貨物非常豐富,發現時即出水大量精美瓷器和金銀器等遺物。同時其作為一個相對獨立而又結構完整的水下遺存,在相關的文物、船體、社會關系、生態環境等諸多方面蘊藏的極其豐富的古代信息,對于開展我國古代造船技術、海外航運、對外貿易中的物質文化交流以及不同文明之間的交流碰撞研究等都有著極為重要的意義。

同時,“南海Ⅰ號”是廣東也是中國珍貴水下文化遺產,更是全人類重要水下文化遺產。因此,從“南海Ⅰ號”早期的發現和水下考古調查工作開始,“南海Ⅰ號”考古隊就已有意識開展跨國交流展示。從20世紀90年代中日合作調查、展覽,到后來整體打撈后的韓國、德國等都有陸續的交流合作,此后也將有更多的海外交流計劃。

“韓四郎”金葉子

“南海I號”整體打撈出水

廣東“南海I號”沉船全景圖

金纓絡胸佩

刻花螺殼

歷年主要發掘單位

中國歷史博物館、日本國水中考古學研究所、中國國家博物館、廣東省文物考古研究所、國家文物局考古研究中心(國家文物局水下文化遺產保護中心)、中國文化遺產研究院、廣東省博物館、廣東海上絲綢之路博物館 等。歷任發掘領隊及主持發掘者:俞偉超、田邊昭三、張威、孫鍵、魏峻、劉成基、崔勇。