貴州遵義海龍屯城址及播州楊氏土司墓群

遺址簡介

貴州遵義播州楊氏土司遺存是始于唐而終于明的中國土司遺址。楊氏土司遺存大規模的考古工作始于2012年,包含播州楊氏土司司治、關囤、墓葬、莊田四套遺存體系共存的格局,特別是海龍屯、養馬城遺址和其司治的兩套城池體系,均兼具軍事和行政功能。

考古工作者以海龍屯為切入點展開對遵義播州境內山城遺址的調查,全面了解播州楊氏土司治下的軍事防御體系,及其與中央王朝之間政治演變關系。不僅如此,考古工作者還展開對播州土司墓葬的重新梳理,結合播州土司社會生活對其社會的整體喪葬習俗進行了解,進一步深化對播州土司文化的認識,同時以播州楊氏土司墓葬習俗為橋梁了解中央王朝對邊疆文化的影響,并對播州楊氏莊田進行系統梳理,了解播州土司時期的社會經濟結構,綜合播州楊氏土司遺存、社會文化、經濟結構,深化對播州土司社會體系、社會生活“陰”“陽”二界的總體認識,為進一步開展土司考古提供基礎資料,也幫助了解其時西南邊疆乃至整個國家邊疆與中央王朝的關系的歷時變遷,深化對羈縻土司制度的認識。

1957年楊粲墓發掘

高坪五室墓出土鑲寶三龍五鳳冠

楊粲墓出土銅鼓

海龍屯遺址新王宮木棧道全景圖

楊價墓出土金杯盤一副

歷年主要發掘單位

貴州省博物館籌備委員會、貴州省博物館考古組、貴州省文物考古研究所、遵義縣文管所、重慶市文化遺產研究院、楊粲墓博物館、紅花崗區文管所 等。歷任發掘領隊及主持發掘者:周必素、李飛 等。

寧夏西夏陵

遺址簡介

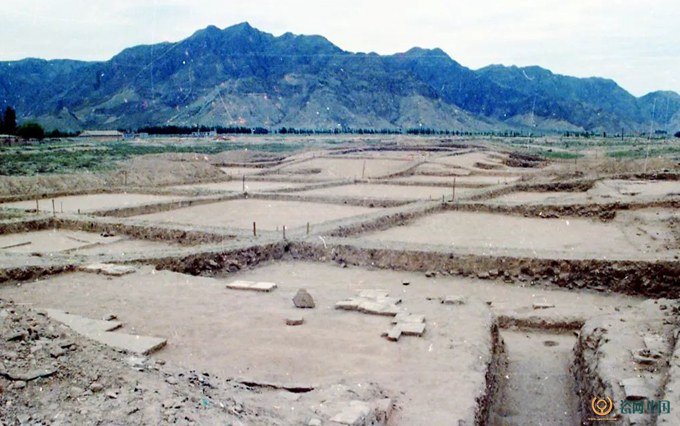

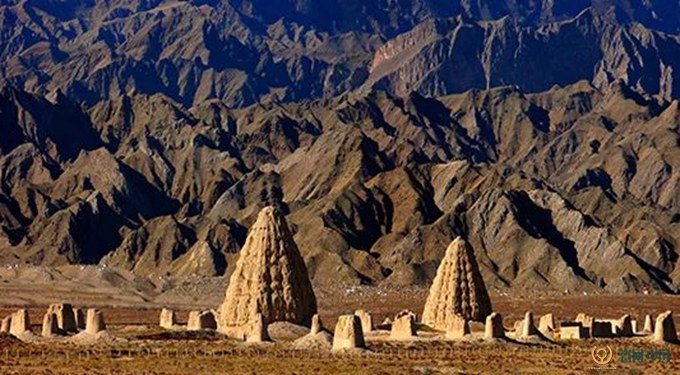

西夏陵位于寧夏回族自治區銀川市西部賀蘭山下,是留存至今規模最大、等級最高、保存最完整的西夏時期文化遺存。自1971年對西夏陵調查確認伊始,先后對西夏8號陵(現編6號陵)地宮、2號陵(現編7號陵)碑亭、108號陪葬墓(現編MⅢ-107號)、101號陪葬墓(現編MⅣ-001號)、3號陵東西碑亭、北端建筑遺址進行了調查試掘,逐漸厘清了陵區布局和分布特點,進入21世紀以來,對3號陵和6號陵地面遺跡的清理,更清晰地呈現了西夏陵獨特的文化面貌。西夏文化作為中華民族古代文化中較為獨特的一支,西夏陵是業已消失的西夏文明最有力的見證,陵區遺址及出土文物揭示了西夏王朝在社會制度、宗教信仰、喪葬習俗以及諸多文化與技術方面的特征。是西夏文明與周邊政權和民族在長期交流與影響的見證,西夏陵所展示的西夏文化的兼收并蓄和獨特創新,體現了中華民族多元一體的進程。

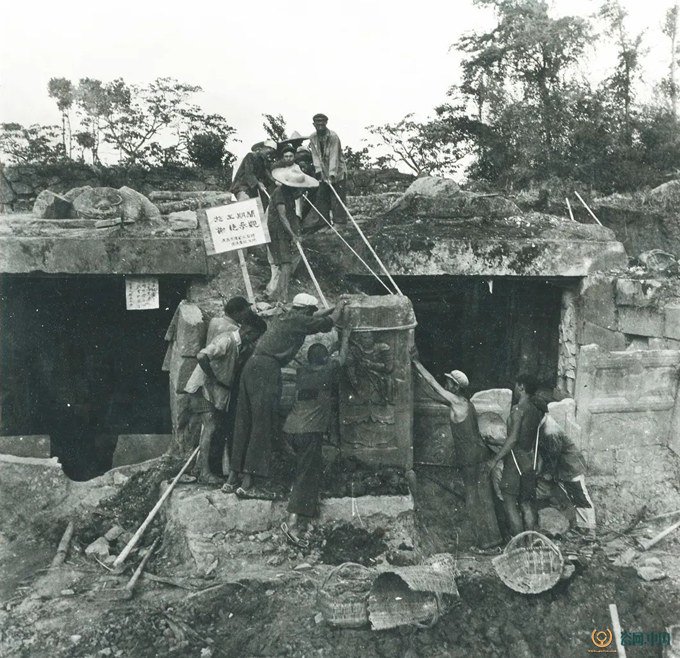

1986年西夏陵區北端陵夷遺址發掘現場

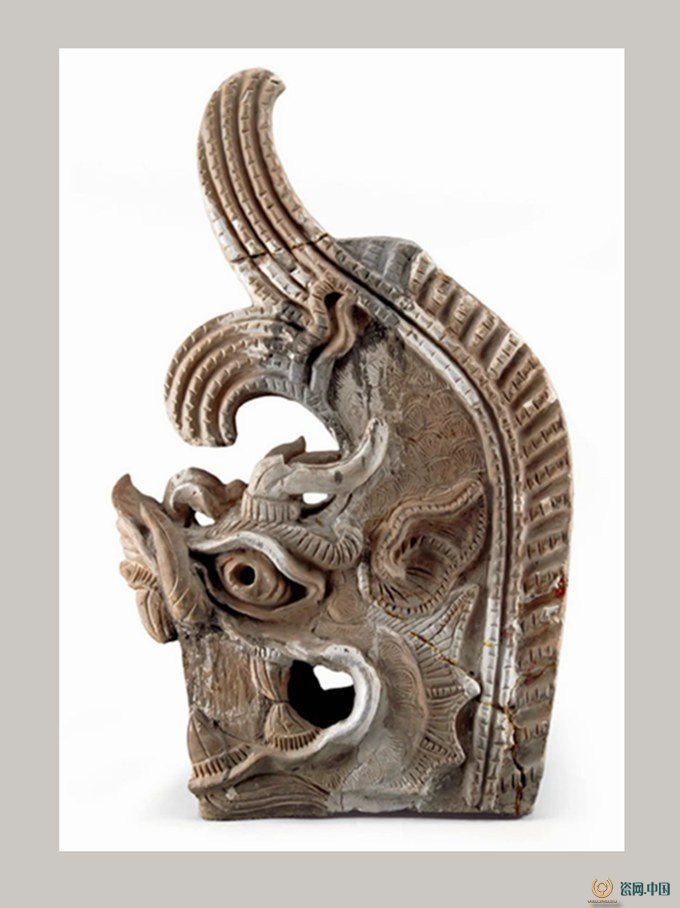

鴟吻

迦陵嬪伽

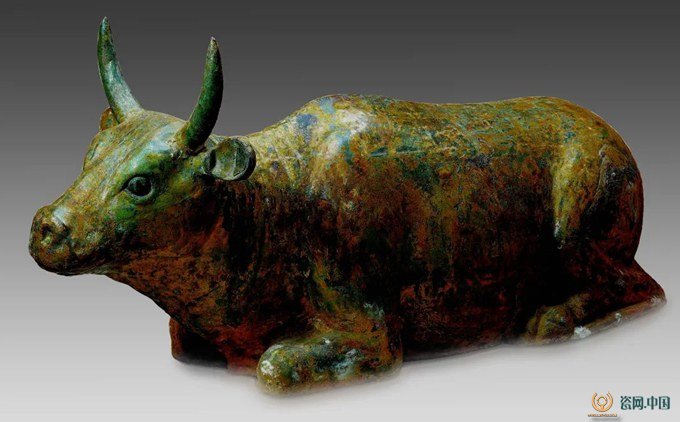

鎏金銅牛

寧夏西夏陵遠景圖

歷年主要發掘單位

寧夏博物館、寧夏回族自治區文物考古研究所、銀川西夏陵區管理處。歷任發掘領隊及主持發掘者、主要參與發掘人員:鐘侃、許成、杜玉冰、孫昌盛、余軍、王昌豐、馬曉玲、馬強、王曉陽、陳曉華。